宗教對大學生思想道德影響研究

陳剛

[摘要]宗教作為社會的一個重要因素,其影響力較大,作為思政工作者必須加強對其研究,特別是其對大學生思想道德影響的研究。通過對四所高校大學生發放調查問卷進行調查,調查大學生對宗教的認識,研究宗教對大學生思想道德的影響。

[關鍵詞]宗教 思想道德 馬克思宗教觀

[中圖分類號]G641 [文獻標識碼]A [文章編號]1009-5349(2016)02-0173-02

隨著改革開放的深入,我國宗教事業發展較好,宗教從業者、信徒人數呈增長趨勢,從1982年至2002年,可統計的三大宗教信徒從1000多萬增加到6000多萬。[1]宗教作為社會因素的一部分,影響越來越大,難免會影響當代大學生的思想道德建設。雖然我國的大學生在校園中接受馬克主義教育,但家庭和社會中的宗教氛圍,或者本人信仰宗教,都是影響大學生思想道德水平的一個重要因素,需要引起思政教育工作者的重視。

一、樣本調查的基本情況

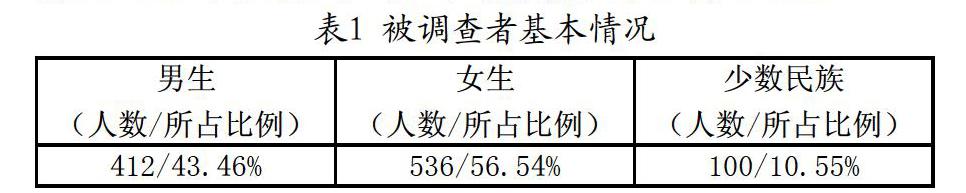

本次調查于2014年至2015年在四川財經職業學院、西南民族大學、成都大學、成都東軟學院四所高校進行,覆蓋本科和專科層次院校、民族和非民族大學、公辦和私立院校,發放問卷調查表1000份,回收有效問卷948份,有效率94.80%,問卷采用spss19.0統計分析軟件進行數據統計和分析。在有效問卷中,調查對象全部為本、專科大學生,不涉及研究生層次,年齡在17歲至24歲之間,男生占被調查人數的43.46%,女生占56.54%,少數民族大學生占10.55%。

二、大學生對宗教的認識情況

(一)多數大學生堅持馬克思主義宗教觀

馬克思、恩格斯運用辯證唯物主義和歷史唯物主義觀察分析宗教現象和宗教問題,創立了馬克思主義宗教觀,為馬克思主義政黨正確認識和處理宗教問題提供了理論基礎。[2]調查顯示97.57%的大學生認可宗教作為一種意識形態是對社會存在的反映,這種反映采取了幻想的方式;98.31%的大學生認為宗教的發展由社會發展所決定,宗教的發展規律取決于社會歷史形態的發展演變;89.56%的大學生認為宗教也有其產生、發展和消亡的規律;99.16%的大學生認為宗教既有積極的一面也有消極的一面。

(二)多數大學生對我國宗教政策滿意度高但了解不夠深入

調查顯示有96.00%的大學生對我國現行的宗教政策很滿意,其中94.83%的大學生對我國施行的政教分離、宗教不能干預教育表示贊成,97.67%的大學生認為宗教活動應該符合中國社會主義核心價值觀,85.44%的大學生認為人人信仰宗教自由。但關于是否了解我國宗教政策的具體法律法規內容,只有1.26%的大學生選擇完全了解,13.29%的大學生選擇不太了解,85.45%的大學生選擇不了解,特別是在本地宗教影響范圍內的大學生很少了解其他地區的宗教,所以有68.99%的大學生不太了解非本地影響宗教,有96.20%大學生不了解非本地影響宗教的政策。

(三)多數大學生沒有宗教信仰但能理性看待宗教

調查顯示95.04%的大學生沒有宗教信仰,少部分有宗教信仰的主要來自民族地區的少數民族大學生,由于受當地社會和家庭的影響,有宗教信仰。雖然大部分大學生沒有宗教信仰,但有94.83%的大學生認為宗教有正面作用,97.78%的大學生能區別宗教活動和迷信活動的不同,認為宗教不是迷信也不能迷信。雖然那么多大學生沒有宗教信仰,但有78.59%的大學生會參與或者接觸宗教活動,比如常見的大學生去寺廟燒香拜佛,農村春節拜土地爺,藏族大學生參加曬佛節,西北地區一些大學生過古爾邦節,等等。

三、宗教對大學生思想道德的影響

(一)宗教增強了大學生的愛國意識,但也一定程度強化了其保守意識

我國的幾大宗教都提倡擁黨愛國,比如佛教界提倡的“人間佛教”思想,“莊嚴國土,利樂有情”的號召;基督教的“愛國愛教,榮神益人”;天主教的“愛國愛教都是天主的誡命”;道教堅持的“濟世利人,護國愛民”;伊斯蘭教的“愛國是伊瑪尼(即信仰)的一部分”,等等,都對廣大信眾產生了積極的影響。[3]不光對信眾,對普通大學生也產生積極影響。調查顯示有84.17%的大學生贊成信教者要愛國愛教反對分裂,96.00%的大學生認可我國宗教對增強民眾愛國意識方面的貢獻;有82.91%的大學生認可馬克主義宗教觀對我國民族團結國家領土完整的積極作用。

調查也顯示,有部分大學生排斥外地的宗教,有36.92%的大學生不會了解并接受外地的宗教。有2.74%的大學生選擇宗教大于民族,雖然人數不多,還是值得警惕。宗教能促進民族團結,但宗教具有排他性,有時會導致一些不同民族、不同地區、不同宗教信仰學生之間的矛盾,影響學校和社會的穩定。因此,對于極少數持否定態度和存在認識誤區的大學生,應當引起我們足夠的重視并加以教育引導。[4]

(二)宗教促使大學生性格樂觀,但也可能使其產生厭世情緒

物質的富有與精神的滿足是人們不懈的追求。在物質生活還未達到滿足的時候,也許人們的物質需求是第一位的,但當物質生活基本滿足之后,人們的精神需求日益凸顯出來,如果得不到正當滿足,也是要出現問題的。[5]宗教作為精神寄托的作用被人接受,不管是信教徒還是非信教徒,多少都受一點關于宗教精神寄托方面的影響,特別是人們在受到傷害感到無助的時候,或者內心慚愧不安的時候,都想到通過宗教行為來安慰心靈,保持樂觀的心態。有90.19%的大學生選擇參與宗教活動的主要原因就是凈化心靈,保持內心平靜。68.99%的大學生認為宗教可以抑制對現實的不滿情緒。可以看出,多數大學生接觸宗教是為了心靈更平靜,通過在宗教活動中尋求安慰,哪怕不是宗教信徒。比如在感到悲傷的時候,利用宗教尋求解脫;在無助的時候,利用宗教尋求力量;在內心愧疚的時候,利用宗教尋求原諒。

也有26.27%的大學生認為宗教容易讓人極端;72.15%的大學生認為過多追求凈化心靈與現實的碰撞容易造成厭世情緒。這些說明如果瘋狂崇拜宗教也會造成極端行為,過多遠離現實、逃避現實,沉寂于虛擬中也會產生負面的影響。

(三)宗教有助于大學生養成助人為樂的品質,但會造成部分大學生沉于迷信

大多數宗教都有抑惡揚善的倫理思想,宗教以其特定的信仰、教義和禮儀等方式,把社會價值觀念神圣化,以神靈意志為根據制定了一系列宗教禁忌、勸誡、清規、戒律來規范信眾的行為,在長期滲透、潛移默化中已經成為信眾自我意識的一部分,所以,宗教道德引導信徒避惡從善的制約作用,是其他道德教訓無法替代的。[6]中國佛教以同情、憐憫、利樂眾生為前提,強調“慈悲是佛道之根本”,并進一步將慈悲觀念理想化、人格化,視菩薩為理想人格的化身,以普渡眾生最高愿望。《古蘭經》說:“你們施舍的任何美物,都是有利于你們的……”基督教也強調公義仁慈,要為“愛”犧牲,義不能與愛隔絕,耶穌釘十字架的極點是舍去生命。道教以“濟世利人,互助友愛”為信條等。宗教不光影響信眾,非信眾在與信眾的接觸中,在感受宗教文化的過程中,都受到很大的影響。[7]調查顯示96.20%的大學生認為宗教促進人類行善,相互之間助人為樂是宗教的吸引點所在;75.11%的大學生肯定宗教對人類養成助人為樂品質的作用;78.30%的大學生贊成宗教所提倡的每日一善;37.76%的大學生認為宗教存在的根本就是促進人類行善。大學生認可宗教的倫理道德,并且也支持和努力培養助人為樂的品質。

調查顯示有26.79%的大學生認為助人為樂是為了積德,以帶來今生和來世的福氣,37.80%的大學生認為如果做壞事會得到報應,今生和來世會得到懲罰。這也表明關于對宗教的認識也有迷信的跡象,需要思政教育工作者警惕和提醒這類大學生。

四、結語

本次調查由于調查對象的教育層次較高,相對西南民族大學冉益群教授、大理學院寸云激研究員的調查對象有所不同,之前很多民族、宗教和思政教育者更多調查的是某個區域的民眾的宗教問題,而本次調查是針對大學生群體,所以產生的調查結果在某些方面與他們的調查結果相差很大。通過問卷調查的結果我們可以看出,多數大學生能堅持馬克思主義宗教觀,對宗教的看法較為理性,但由于大學生信仰宗教的人數比例較小,所以很多人對宗教政策不是很了解,甚至有些誤解。宗教對大學生的思想道德有正負兩面的影響,但總體來說正面影響較大,這和之前調查的大學生理性看待宗教情況吻合。宗教增強了大學生的愛國意識,因為宗教有著愛國的教義,但也一定程度強化了大學生的保守意識,因為我國是個多宗教國家,信仰和參加的宗教不同也會帶來人與人之間的隔閡。宗教能凈化心靈的作用使得更多大學生性格樂觀,勇敢積極,但如果過多追求虛幻,也可能造成與現實的矛盾,產生厭世情緒。宗教的倫理思想有助于大學生養成助人為樂的品質,但也有帶著迷信思想去助人為樂以祈求神的保佑免受災難。宗教對大學生思想道德的影響通過本次調查基本研究歸納出來,但針對這些研究結果制定什么樣的對策,是以后研究過程所要完成的。

【參考文獻】

[1]曹中建主編,中國社會科學院世界宗教研究所編.中國宗教研究年鑒2001-2002[C].北京:宗教文化出版社.

[2]國家宗教事務局黨組理論學習中心組.中國宗教學術網[OL].http://iwr.cass.cn/xw/201403/t20140317_16523.htm.

2014-03-17.

[3]郭婭.宗教對西部民族地區思想道德的影響[J].西南民族大學學報(人文社科版),2011,32(07).

[4]郭婭.西部地區大學生民族宗教信仰現狀及對其思想道德的影響[J].中國青年研究,2008(10).

[5]郭婭.民族宗教對西部民族地區城鎮居民思想道德的影響及對策建[J].西南民族大學學報(人文社科版),2010,31

(10).

[6]王鳳啟.如何發揮宗教中的積極因素為社會主義建設服務[J].商丘師范學院學報,2005(08).

[7]賈友軍.發揮宗教在社會主義先進文化建設中的積極作用[J].江蘇省社會主義學院學報,2011(03).

責任編輯:張麗