預設遇阻的原因剖析及對策

浦建軍

一、問題提出

課堂教學不僅要有精心的預設,更要利用教學智慧讓課堂成為生成的舞臺,只有讓預設與生成達到和諧統一,才能體現教學目標的達成。當精心的預設在課堂教學中執行不了或受阻時,應剖析為什會出現這種現象,如何解決。

二、預設遇阻的原因剖析

1.教學成為忠實推進預設的復制過程

上課是預設推進的過程,教師往往對自己設計的過程和思路爛熟于心,當課堂出現意外情況時,不善于根據教學情境、學生反饋調整自己的教學設計,只是一味地追求與預設一致。教師期望的是按教案設想問題,若未到達則千方百計“引導”,直到學生能夠得出自己預設的答案為止。一堂課中,學生全由教師牽著鼻子走,教學成為預設的單純復制表現的過程。

【案例1】一位青年教師在教研組內以“磁場對運動電荷的作用力”為課題參與公開研討活動。該教師對這次教學研討活動很重視,做了很充分的準備:教案寫得很好,板書設計得很合理,實驗與結論結合得很緊密等,然而在實際教學中卻出現了一幕“險情”:

教師利用陰極射線管演示陰極射線在磁場中的偏轉現象,在介紹實驗的同時展示了預先準備的示意圖。當用左手定則驗證該現象時,出現了矛盾:實驗中陰極射線是向上偏轉的,但根據左手定則判斷出的陰極射線應該向下偏轉。該教師一下子懵了!幸好他應變能力較強,馬上發現問題并及時糾正,否則這節課很有可能“演砸”。

2.無視學生問題的價值

由于課堂教學容量大,上課為完成既定任務而趕進度,顧不上關照全體學生,對于真正有思考性的問題,教師往往舍不得留時間給學生思考,匆匆給出答案,唯恐完不成教學任務;而當學生回答出現錯誤時,教師又急于糾正,或及時將學生拉到預先設置好的問題上;有的活動剛剛觸發學生的思維,教師卻擔心學生自主活動起來后收不攏,趕緊導入下一個環節。面對課堂中的“偶發事件”避而不談,置學生的問題而不顧,有的甚至還采用強硬手段,斷然拒絕學生的疑問進行壓制或訓斥,把學生難得的探究熱情徹底壓制。

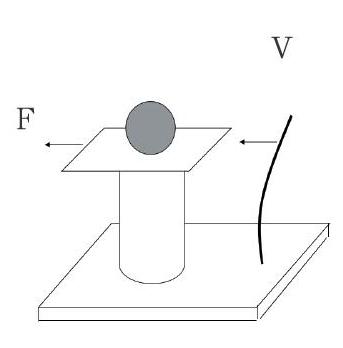

【案例2】某教師在講述“慣性”的有關知識時,做了這樣一個演示實驗以說明物體慣性的表現。如圖所示的實驗裝置,把一個小鋼球放在硬紙片上,再把硬紙片沿水平方向突然彈出去,鋼球沒有被硬紙片帶走,卻掉進了筒里。

實驗分析:鋼球沒有被硬紙片帶走是因為慣性使鋼球要保持原來靜止的狀態。

學生觀察實驗很興奮,也很仔細。一個學生隨意提了一句:老師你慢慢拉硬紙片,鋼球還會靜止嗎?

教師沒有回答。(或許沒有聽到,或許刻意回避,或許……)

其實這個學生的問題非常有價值!事實上,這個實驗并不能反映慣性的存在。在硬紙片沿水平方向突然彈出去時,即使不計空氣阻力,鋼球必定受到硬紙片所施加的摩擦力f,鋼球在這個力的作用下,一定要改變原來的靜止狀態而產生運動,水平方向上產生位移S1,設鋼球質量為m,與硬紙片相互接觸的時間為△t,則這段時間內鋼球的水平位移____________。此后,鋼球又以____________的速度做平拋運動,水平位移為S2,可見,鋼球在水平方向上的位移是S=S1+S2。只是由于時間△t很小,所以表面上看鋼球沒有運動。所以這個實驗并不能看出物體“慣性的表現”。

三、破解預設受阻現象的策略

1.預設的本質是課程的 “二次開發”

如果說編寫教材是專家根據學科結構、學生總體特征、經濟社會發展要求所進行的一次開發的話,那么,預設就是在此基礎上所進行的二次開發,需要教師根據具體教學場景進行設計和開發。

【案例3】以“向心加速度”為例,筆者曾經聽過一位教師對這節課的探究教學,他在復習了勻變速直線運動中的加速度概念和牛頓第二定律后,提出以下問題:

⑴勻速圓周運動中的速度是否變化?

⑵做勻速圓周運動的物體有加速度嗎?

⑶若已知勻速圓周運動中的線速度v和半徑r,能否根據你掌握的知識求出這個加速度?

教師的意圖是想讓學生進行一次自主探究,但隨著時間的流逝,學生沒有什么進展,又過了一段時間,有的學生索性打開課本看書上的推導。教師看到這種情況,就讓學生分組討論,半節課過去了,依然沒有教師預想的情況發生。部分學生已經放棄學習任務,轉而借助討論的機會進行閑聊,有的甚至趴在桌上閉目養神了!

這是一堂較難的理論探究課,因此教師有必要根據學生已經掌握的物理及數學知識,指導學生進行探究。備課時應該把握探究中的2個難點及學生的認知水平。

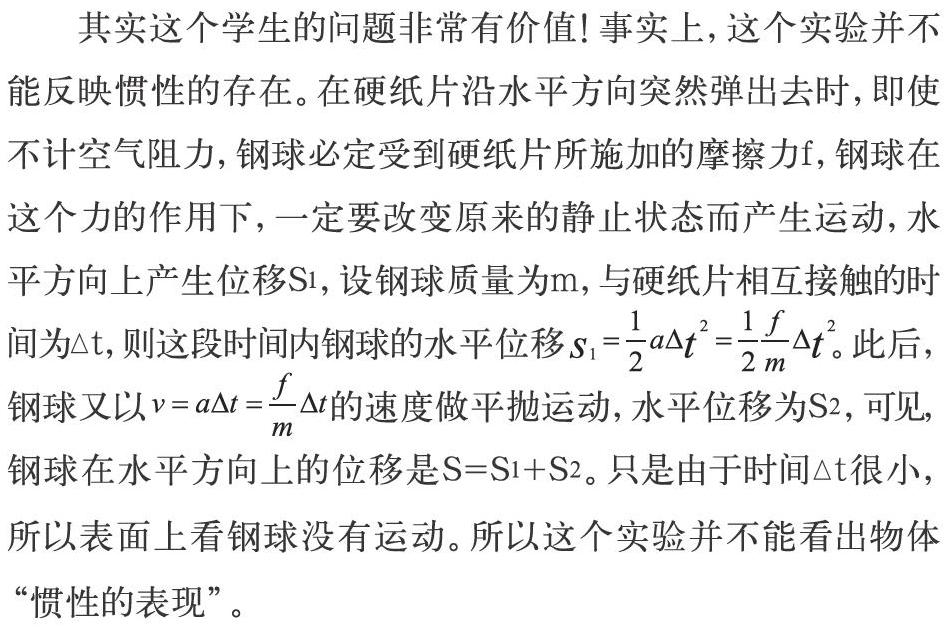

難點1:如圖所示,由數學中的向量差遷移到物理學中不在同一直線的矢量差。

甲圖:提醒在A、B兩點畫速度矢量VA和VB時的注意點;

乙圖:為了求出上述兩者的矢量差,移動VA讓它們的起點在一起;

丙圖:教師向學生指出數學上的向量就是物理上的矢量,啟發學生回顧數學中如何求向量之差,找到矢量關系_________________;

教師進一步引導,圖中△v的延長線并不通過圓心,為什么說這個加速度是“指向圓心”的?

難點2:用數學方法探究。

建構主義學習論指出,“當學生面臨新信息的刺激時,要么利用已有的知識結構將新信息整合到自己的認知結構中即同化,要么是已有的知識結構在新信息的影響下發生變化,進行重組、修正和改造即順應”。因此,教師在分析學生在學習與生活中對該知識的認識和了解情況的同時,還應注意激活學生已有的認知結構,調用學生已有的經驗,在此基礎上構建新的知識。

2.搭建平臺,催化課堂動態生成

課堂教學的價值在于每一節課都是不可預設、不可復制的生命歷程。在有生成的課堂上,需要教師善于激發學生的學習需求,放手讓學生自主探索。有時這種研究、探索恰好可以生成新的知識。

【案例4】在復習“機械能守恒”時,有這樣一個研究過程:如圖所示,用長為 的繩懸掛一個質量為m的小球,懸點為O,把小球拉到A點,使懸線與水平方向成30°角,然后松手,問小球運動到懸點正下方B點時,懸線中張力多大?

生1:首先A到B過程根據動能定理,

求出小球到達最低點的速度,然后根據圓周運動中牛頓第二定律 ,求出拉力。

生2:(該學生成績優異,參加過競賽輔導)A到B過程中小球的機械能并不守恒,在繩子繃緊的瞬間有機械能的損失。

兩種觀點的碰撞,引起學生的強烈爭論。

師:實踐是檢驗真理的唯一標準。讓我們做一個實驗,請一個同學用手捏住O點,然后我從A點釋放小球,你注意感受手所受到拉力的變化情況。

實驗之后教師再問:感覺如何?

生:沒感覺!(這個回答是很意外的!)

師:那我們把繩子變長一點再做一遍。

實驗中,繩子中途某個位置斷裂了!

師:這次感覺如何?

生:繩子斷裂感到手上的拉力很大。

這時,許多學生要發表自己的看法。經過討論學生們明白了繩子繃緊一瞬間,小球速度發生突變,從而導致機械能的損失,必須分段研究。正是配合實驗的這位同學實事求是的一句“沒感覺”,才有了后面出人意料的效果,使一個教學難點得以很好的化解。

以上策略,僅僅是我自己思考尋求達到教學預設與生成的和諧統一的部分元素,要順利地“執行教案”并超越教案,使課堂教學由重復走向創造,還需要進行更加深入的探索。