云南“十三五”縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展縱深研究——基于互聯(lián)網(wǎng)+云南高原特色農(nóng)業(yè)視角

譚鑫(中共云南省委黨校 云南昆明 650111)

?

云南“十三五”縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展縱深研究——基于互聯(lián)網(wǎng)+云南高原特色農(nóng)業(yè)視角

譚鑫(中共云南省委黨校云南昆明650111)

摘要:伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),“十三五”期間“三農(nóng)”問題將會(huì)日益凸顯。借力“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”,創(chuàng)新農(nóng)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng),衍生新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài),構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)“鏈?zhǔn)健标P(guān)聯(lián)體系,推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中亟待破解的重大課題,亦是增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁的重大戰(zhàn)略導(dǎo)向。據(jù)此,本文在實(shí)踐調(diào)研的基礎(chǔ)上,提出了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、金融體系支撐戰(zhàn)略、人才紅利戰(zhàn)略,來支撐互聯(lián)網(wǎng)與高原特色農(nóng)業(yè)的深度融合,拓展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的縱深格局。

關(guān)鍵詞:縣域經(jīng)濟(jì);互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè);全產(chǎn)業(yè)“鏈?zhǔn)健标P(guān)聯(lián);戰(zhàn)略實(shí)施

【DOI】10.19312/j.cnki.61-1499/c.2016.03.005

一、引言

我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),正從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,如何在經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下繼續(xù)強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收,是“十三五”期間縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中亟待破解的重大難題。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),中國正在啟動(dòng)“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”的新動(dòng)能。2015年2月中共中央國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》,將農(nóng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展擺在了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵位置。令人欣喜的是,2015年6月24日國務(wù)院出臺(tái)了《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)指導(dǎo)意見》,7月4日發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,在頂層設(shè)計(jì)層面明確了“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展愿景,圈定了“互聯(lián)網(wǎng)+11”的行動(dòng)計(jì)劃,其中“11”是指11個(gè)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域,而現(xiàn)代農(nóng)業(yè)位列第三①。通過政策解讀不難發(fā)現(xiàn):“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的發(fā)展布局得到了國家的重視與支持,已上升成為國家戰(zhàn)略。學(xué)者范穎華(2015)指出“在即將到來的‘十三五’期間,伴隨信息化技術(shù)滲透到‘三農(nóng)’各個(gè)領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)將會(huì)帶來萬億市場”②。毋庸置疑,在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、落后農(nóng)村、弱勢農(nóng)民的“三農(nóng)”問題面前,“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”必將成為破解“三農(nóng)”老問題的新方法,必將實(shí)現(xiàn)“農(nóng)業(yè)”老樹發(fā)新芽,脫胎換新骨,推動(dòng)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,衍生新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài),繼而實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)向縱深發(fā)展。

二、轉(zhuǎn)型升級(jí):概念經(jīng)濟(jì)到農(nóng)業(yè)新經(jīng)濟(jì)

概念經(jīng)濟(jì)本質(zhì)旨在揭示公眾認(rèn)知“共識(shí)”概念的基礎(chǔ)上拓展而來的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總和③。互聯(lián)網(wǎng)(Internet)自誕生之日起,便賦予了先天的“鏈接”與“共通”功能,伴隨知識(shí)經(jīng)濟(jì)的蓬勃生機(jī),“互聯(lián)網(wǎng)”憑借“先天優(yōu)勢”成為了一個(gè)時(shí)代的獨(dú)特氣場,彰顯出巨大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展價(jià)值。因此,“互聯(lián)網(wǎng)+”是知識(shí)社會(huì)創(chuàng)新2.0推動(dòng)下的互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)的新演進(jìn)。“互聯(lián)網(wǎng)+”是互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)行業(yè)的創(chuàng)新融合,它代表一種新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)(宋喜林,2015)④。據(jù)國內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2014年互聯(lián)網(wǎng)背景下的電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)13.4萬億元的交易額,2015年將刷新至18萬億元⑤。無疑,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力面前,在縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁不足的現(xiàn)實(shí)困境面前,“互聯(lián)+”業(yè)已成為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提振增效的“一劑良藥”。基于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)所蘊(yùn)含的巨大消費(fèi)潛能與經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能,國家在戰(zhàn)略層面提出了“互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的發(fā)展概念,并迅速達(dá)成了廣泛的社會(huì)共識(shí)。

當(dāng)前,這一“共識(shí)”概念掀起了一輪又一輪的“農(nóng)業(yè)發(fā)展”高潮,政府、企業(yè)、合作社、農(nóng)民等多方力量展開了多種形式的探索與實(shí)踐;一個(gè)顯見的經(jīng)濟(jì)發(fā)展事實(shí):“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”必將催生新的藍(lán)海經(jīng)濟(jì),創(chuàng)新農(nóng)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng),衍生多元的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài),推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

云南作為農(nóng)業(yè)大省,縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開“農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)”;在近幾年的農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)踐中,云南“真正闖出了路子,形成了規(guī)模,取得了實(shí)效,創(chuàng)造了經(jīng)驗(yàn)”⑥。云南農(nóng)特產(chǎn)品以其“生態(tài)安全、健康多樣、四季飄香”聞名于世,享譽(yù)海內(nèi)外,市場需求量大。因此,立足于如此好的農(nóng)業(yè)稟賦基礎(chǔ),緊緊抓住“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的時(shí)代東風(fēng),積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+云南高原特色農(nóng)業(yè)”深度融合,將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推向“縱深”,“十三五”期間,云南縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將大有作為,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。然而實(shí)踐調(diào)研發(fā)現(xiàn):云南大部分縣域發(fā)展只是將“互聯(lián)網(wǎng)+高原特色農(nóng)業(yè)”停留在“概念經(jīng)濟(jì)”層面,并未將其轉(zhuǎn)換成真正的“農(nóng)業(yè)新經(jīng)濟(jì)”,諸多關(guān)鍵問題亟待解決。

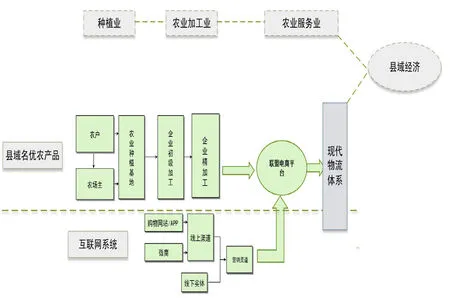

圖一 核心理念的邏輯框圖

三、關(guān)鍵問題:核心理念與基本內(nèi)核

當(dāng)前,云南縣域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題癥結(jié)在于“散弱”,難以形成整合優(yōu)勢,這亦是縣域經(jīng)濟(jì)難以實(shí)現(xiàn)縱深發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。實(shí)際調(diào)研中,云南縣域農(nóng)業(yè)資源非常豐富,但是“諸侯經(jīng)濟(jì)”割據(jù)嚴(yán)重,縣域內(nèi)、縣域之間,涉農(nóng)企業(yè)存在生產(chǎn)低水平的重復(fù),開拓市場能力弱。基于互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的“概念經(jīng)濟(jì)”的內(nèi)涵,未來互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)新經(jīng)濟(jì)形態(tài)的核心理念的主要內(nèi)容:整合、鏈接、分享、傳播,即:“整合”農(nóng)業(yè)資源,建立“農(nóng)戶+基地+企業(yè)+電商”的“上、中、下游”全產(chǎn)業(yè)“鏈接”關(guān)聯(lián)體系;構(gòu)建生產(chǎn)、加工、銷售一體化的農(nóng)業(yè)企業(yè)聚合人氣“分享”平臺(tái),致力于云南的高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品聚合成一個(gè)“傳播”拳頭,統(tǒng)一貼上“云”牌,送上“云端”,借力互聯(lián)網(wǎng),創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。

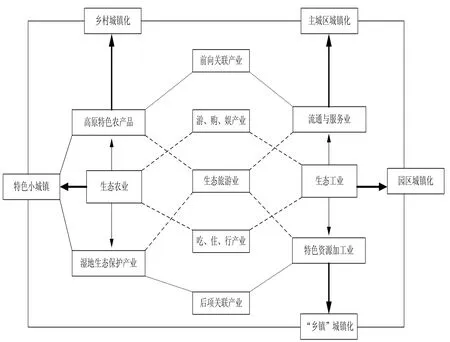

基本內(nèi)核:全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)皆O(shè)計(jì),生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間的優(yōu)化布局。“互聯(lián)網(wǎng)+高原特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)”是多元系統(tǒng)的耦合,需要謀篇布局、多元力量協(xié)同,它涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)、工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)、服務(wù)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng),農(nóng)民生活空間、生態(tài)安全格局。依托“城鎮(zhèn)”生活空間格局,將“生產(chǎn)——供給”的涉農(nóng)三次產(chǎn)業(yè)的“生產(chǎn)空間”實(shí)現(xiàn)與“生態(tài)空間”的優(yōu)化、無縫對(duì)接。在縣域發(fā)展格局中,建立起“三產(chǎn)”鏈?zhǔn)桨l(fā)展體系,推動(dòng)縣域產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。其根本要義就是:將不同類型的“產(chǎn)業(yè)功能”城鎮(zhèn)嵌構(gòu)、整合在“鏈?zhǔn)疥P(guān)聯(lián)”體系內(nèi),實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展,走出一條“縣域產(chǎn)業(yè)功能整合、鏈?zhǔn)桨l(fā)展”之路,形成優(yōu)勢明顯、規(guī)模較大的縣域、區(qū)域“互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)”板塊經(jīng)濟(jì)。

四、實(shí)施“三大”戰(zhàn)略,推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)縱深發(fā)展

圖二 “三生”空間與產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疥P(guān)聯(lián)⑦

1.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,加快構(gòu)造重點(diǎn)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)聯(lián)盟創(chuàng)新

“十三五”時(shí)期,面對(duì)在大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代帶來的各種機(jī)遇與挑戰(zhàn),云南要加快實(shí)施縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,以優(yōu)化互補(bǔ)為基礎(chǔ)、以互贏共贏為目標(biāo)、建立涉農(nóng)企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”開發(fā)為聚焦的“眾籌創(chuàng)新”與“聯(lián)盟創(chuàng)新”。第一,要引導(dǎo)縣域企業(yè)合力開展眾籌創(chuàng)新與聯(lián)盟創(chuàng)新,充分利用Internet的運(yùn)行平臺(tái),進(jìn)一步挖掘共性技術(shù)開放、合作研發(fā)、共同推廣、共享互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái),鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)部或跨行業(yè)之間的企業(yè)互動(dòng)與協(xié)同。第二,要引導(dǎo)眾籌創(chuàng)新與聯(lián)盟創(chuàng)新的“縣域”涉農(nóng)企業(yè)開展多種形式的合作。要以利益共同體為紐帶、以國家和省政府的扶持和引導(dǎo)為手段,以農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為聯(lián)盟核心,聯(lián)合云南的高等院校(如云南大學(xué)、昆明理工大學(xué)、云南師范大學(xué))與科研機(jī)構(gòu),形成“技術(shù)入股”、“資金入股”、“產(chǎn)品資源入股”等多元的合作方式。

2.金融支撐戰(zhàn)略,加大縣域“互聯(lián)網(wǎng)+高原特色農(nóng)業(yè)”的資金支撐力度

“十三五”時(shí)期,云南省加快縣域高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展還需要以健全普惠性財(cái)政的投入機(jī)制、拓展社會(huì)投融資領(lǐng)域等為重點(diǎn),逐步構(gòu)建起低成本、多元化、可持續(xù)發(fā)展的“互聯(lián)網(wǎng)+高原特色農(nóng)業(yè)”資金支撐體系。第一,健全普惠性財(cái)政的投入機(jī)制,進(jìn)一步創(chuàng)新普惠性財(cái)政的投入方式。要全面整合云南省財(cái)政局、發(fā)展和改革局、工業(yè)商和信息化委員會(huì)等各個(gè)歸口部門的普惠性財(cái)政投入資金,圍繞云南省農(nóng)業(yè)的新興產(chǎn)業(yè)培育、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展方式等需求,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)部門與各個(gè)相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)與溝通、強(qiáng)化對(duì)涉農(nóng)重點(diǎn)產(chǎn)企業(yè)與重大項(xiàng)目的集中投入、優(yōu)先資助互聯(lián)網(wǎng)+云南高原特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。第二,要以“發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用”為目標(biāo),進(jìn)一步拓寬社會(huì)投融資渠道,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)社會(huì)資本參與云南高原特色農(nóng)業(yè)的積極性,整合云南省的各類發(fā)展基金(公共財(cái)政補(bǔ)貼、政府專項(xiàng)基金等),鼓勵(lì)更多的社會(huì)資本進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)+高原特色農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,充分利用“眾籌創(chuàng)新”等社會(huì)投資方式,引導(dǎo)投資基金投向云南縣域高原特色農(nóng)業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地與中小企業(yè)。

3.人才紅利戰(zhàn)略,培育新型農(nóng)業(yè)電商人才,釋放人才紅利

“十三五”時(shí)期,云南加快高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展還需要牢固樹立人才資源是第一資源的觀念,以更加優(yōu)惠的政策、更加優(yōu)越的環(huán)境、更加靈活的方式,加快構(gòu)造智力密集的人才高地,以人才紅利贏得競爭優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢。具體而言,要充分依托云南省高校,以市場為導(dǎo)向,進(jìn)一步創(chuàng)新人才引進(jìn)與使用方式;多方協(xié)同,多模式、多層次培養(yǎng)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)人才,最大限度地釋放人才紅利,服務(wù)于“縣域經(jīng)濟(jì)”向縱深發(fā)展。第一,以市場為導(dǎo)向,進(jìn)一步創(chuàng)新人才引進(jìn)與使用方式。要進(jìn)一步凸顯云南的空間區(qū)位優(yōu)勢與自然生態(tài)環(huán)境等比較優(yōu)勢集成,以市場為導(dǎo)向,堅(jiān)持“不求人才為我所有,但求人才為我所用”的理念,全面圍云南省涉農(nóng)骨干企業(yè)的發(fā)展需要,充分發(fā)揮創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地在人才引進(jìn)與使用過程中的重要作用,重點(diǎn)吸引云南高校與科研機(jī)構(gòu)的研究人員、專家學(xué)者等對(duì)接農(nóng)村、農(nóng)業(yè)。第二,建立契合縣情、民情的本土化的農(nóng)業(yè)電商人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與培訓(xùn)機(jī)制,形成“政府主導(dǎo)+院校公益支持+企業(yè)自主培訓(xùn)+校企合作培訓(xùn)”的共建模式,調(diào)動(dòng)一切教育資源開展電商職業(yè)農(nóng)民的培訓(xùn),同時(shí)建立完善的培訓(xùn)管理機(jī)制和體系,做到有機(jī)構(gòu)、有人員、有制度、有方案、有計(jì)劃、有措施,創(chuàng)新電商農(nóng)民培訓(xùn)形式與路徑,以本地教學(xué)為主,打造一支“手把手”電商教學(xué)隊(duì)伍,建立農(nóng)業(yè)電商實(shí)習(xí)平臺(tái),同時(shí)甄別對(duì)待,對(duì)較高知識(shí)層次的職業(yè)農(nóng)民,積極推行“網(wǎng)絡(luò)課程+自學(xué)”。第三,支持大學(xué)生投身農(nóng)村創(chuàng)業(yè),有效引導(dǎo)大學(xué)生回流到農(nóng)村,讓大學(xué)生成為“高原特色農(nóng)業(yè)電商”的生力軍。

五、總結(jié)

云南作為一個(gè)“欠開發(fā)、欠發(fā)達(dá)”弱勢農(nóng)業(yè)省份,實(shí)現(xiàn)后發(fā)趕超的根本是激活縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展活力,推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)向縱深發(fā)展,其關(guān)鍵是培育農(nóng)業(yè)新經(jīng)濟(jì),路徑是順應(yīng)時(shí)代發(fā)展大潮,用“互聯(lián)網(wǎng)+”力量充分釋放云南高原特色農(nóng)業(yè)的資源優(yōu)勢、民族文化優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢,構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疥P(guān)聯(lián)體系,推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)的歷史性跨越。

參考文獻(xiàn):

[1]中華人民共和國國務(wù)院:《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào),2015年7月5日,第5版。

[2]范穎華:《互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè):萬億市場》,《小康(財(cái)智)》2015年第4期。

[3]引自百度百科:http://baike.baidu.com。

[4]宋喜林:《“互聯(lián)網(wǎng)+”助力貴州特色農(nóng)業(yè)突圍》,《云南省高原特色農(nóng)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)+論文集》2015年。

[5]本數(shù)據(jù)來源于中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)站:www.100ec.cn,其中2015年為預(yù)測數(shù)據(jù)。

[6]本段話出自農(nóng)業(yè)部部長韓長賦來云南調(diào)研時(shí)做出的評(píng)價(jià)。

[7]本圖的繪制參照:丁生喜著,《環(huán)青海湖少數(shù)民族地區(qū)特色城鎮(zhèn)化研究》,中國經(jīng)濟(jì)出版社,2012年。

作者簡介:

譚鑫:中共云南省委黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部副教授,博士。