社會工作視角下對偏差青少年自我概念的干預*1

何東俠

南京航空航天大學,江蘇 南京 211106

?

社會工作視角下對偏差青少年自我概念的干預*1

何東俠

南京航空航天大學,江蘇南京211106

摘要:青少年時期是個體自我意識發展的關鍵階段。青少年對自身清晰的認知,能夠有效防止其偏差行為的發生。本文以偏差青少年自我認知為基礎,結合自我概念模型,利用專業社會工作方法介入偏差青少年。

關鍵詞:偏差青少年;自我概念;社會工作介入

一、偏差青少年與自我概念

結合國內外學者對偏差青少年的界定,我們大致認為偏差青少年即使:其行為或意識與相關社會行為規范,有時甚至違反社會公共生活準則;或由于不能良好地適應社會生活,而給社會、他人或自身造成不良影響但尚未構成犯罪的青少年群體。

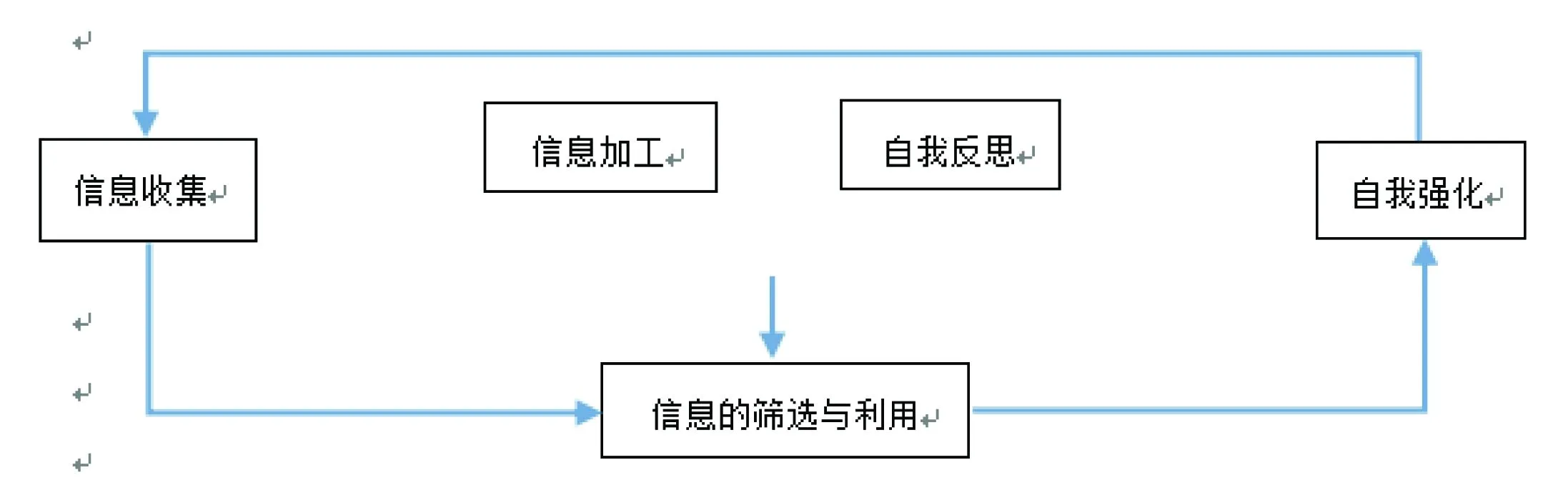

目前,學術界大致從人本主義視角和環境互動視角對自我概念進行了闡述。環境、符號互動視角認為自我概念是個體與其所處的社會環境互動的結果。結合研究現狀,本文認為偏差青少年對事物的態度和獨特思想價值觀念是透過與外界系統互動而不斷建構出來的。借鑒劉芳[1]的自我認知模型我們可以把青少年的自我概念和認知形成過程歸納為如圖1所示:

圖1

青少年是祖國和社會的未來,無論從生命周期階段性任務來說還是從社會工作實務角度看,建立一個獨特、統一的自我形象,對自身所處的位置有一個明晰的定位是青少年時期的一個重要任務。透過認知模型我們可以看出,青少年對自我的認識定位對他們的行為有著重要影響。

二、對偏差青少年自我概念的社會工作介入

結合以上分析我們可以看出,偏差青少年自我概念有兩種來源方式:一種源于自身的思維加工;另一種是與身邊重要他人及重要事件的溝通與互動。社工應從偏差青少年主觀意愿減少偏差行為為介入重點。

(一)理論基礎

庫利的“鏡中我”理論指出,一個人的“自我認知”形成于與他人的交往互動,也就是說一個人對自己的認識是對他人關于自己看法的思維再加工,人們是在別人對自己的評價之中形成對自我認識的映像。這一概念向我們清晰地闡述了“自我概念”是在與他人/外界的交往互動中形成的。米德的“符號互動論”認為,人們透過大家共同接受的符號含義可以評估自己行為對他人的結果以及人們之間行為的結果。米德將自我視為一個過程,認為自我是在一個自我與自我互動中逐漸形成的,從而個體通過“自我反省、反思的過程”來認識、理解和發展自我。

通過符號互動論我們可以看出,人們的自我概念是在與其生活中“重要他人”的互動中發展起來的。因此對于偏差青少年自我概念現狀及來源的研究可以透過他們與身邊重要他人的互動加以闡釋和說明。金奇認為,個體通過他人對我們的真實評價進行知覺評價,進而形成自我概念,也就是說他人的評價會間接影響自我評價。在這其間,真實評價會決定感知到的評價,而感知到的評價又會決定自我評價。

(二)干預的服務探索

1.接納——介入的重要原則

接納是社工在干預偏差青少年自我概念的過程中最重要的。對青少年現有自我概念的接納,不僅要求接納他們自我概念的現狀,更要了解青少年自我概念的來源于何處,影響他們這方面自我概念形成的核心要素是什么。社工并不能以問題視角去看待青少年的自我概念,應該去理解他們并相信青少年是有自我改變能力的。只有這樣才能有效避免“偏差”標簽化對青少年原有自我概念的理解和深化,才能為青少年偏差行為的改變創造條件。另一方面,社工還應通過專業技術使青少年接納自己的自我概念,在悅己的基礎上實現更好的改變。

在使用小組工作方法來干預具有偏差行為青少年的自我概念時,工作者要嚴格遵循個別化原則。工作者應最大化尊重每個偏差青少年的自我概念,并根據具體的自我概念現狀設計自我概念介入策略。利用任務中心化,找出存在于個體自我概念最消極的部分和影響這個最消極自我概念形成的主要來源,從而有的放矢的進行介入。在介入過程中,工作者盡量不要替他們做決定,要用自決原則時刻警示自己。

2.社會工作干預

(1)角色扮演。該技巧的目的主要目的是澄清人與人之間或個人內心的沖突。運用該技巧,使案主能通過“換位思考”的方式來明白和理解別人在具體情景中為什么會做出看似讓人不能理解的舉動。一方面,通過讓案主分別扮演傾訴者和聆聽者角色,對自己的訴說做出回應,使其透過扮演不同角色的過程去嘗試著理解自身和對方的想法與互動方式,從而有效實現自我概念的轉變;另一方面,引導青少年給未來的自己畫像,把自己最理想的未來形象畫(或描述)出來,通過未來的我于現在的我對對話的方式來幫助他明確目標并對實現目標做出合理規劃,從而幫助青少年以積極樂觀的心態看待當下和未來。在社工實務中有很多關于角色扮演的方法,如“空椅子”方法。

(2)人在情境中反思性討論。人在情境中的反思性討論這樣技巧主要是通過引導個體對特定情境的反思,最終實現對自我的清晰認知和修正。一般情況下,此過程可分為六階段:1.外在反思;2.向內在階段轉化;3.內在反思;4.反思案主對于特定情境或環境的反應;5.更深一步的內在自我反思;6.補充性反思。在外在反思階段,社工可以引導案主對其溝通的方式、溝通技巧、溝通結果和自己是如何在互動中獲得自身地位和角色認同等方面進行反思。社工可以通過引導青少年回顧與家人和同伴日常溝通的細節來實現反思效果。如果某個偏差青少年其學業自我概念方面存在偏差則可以引導偏差青少年從學習成績、學習中實際表現、學習中的自我評價、自我效能和自己是如何在與學習互動中得出自我地位和角色的認知等內容著手進行反思。每個人都有自己的反應方式,盡管有時候情景不一樣,其反應方式很多時候是不會發生變化的。社工這時候可以根據上述內外反思提到的與父母、同伴和在學習互動中提及的重要事件和互動中角色的探討來研究偏差青少年對特定情境或環境的反應。對他們較好的反應方式進行正強化、對不合理的反應方式進行及時更正。

(3)再構。再構是介入的一種技巧,它可以幫助案主以一種全新的、肯定的眼光去看待別人的行為。當社工幫助案主看到壞事情光明的一面時,對他人的行為就會有一個全新的解釋,他人自我評價就會發生改變,自我概念也會隨即向積極的方向轉變。在再構過程中,一方面通過利用專業技巧協助青少年主體在其主觀意識上發生改變,還需要從他們與環境及重要他人的互動方面進行介入。具體方法有:針對偏差青少年個體,在優勢視角下引導他們發現自身的潛能,并通過對他們生活中各方面互動之后思維加工的干預,重構現實生活的意義并對自我認知有效地內省。在家庭中,運用“家庭學習療法”幫助父母改變與青少年的溝通方式,教會父母日常溝通的新技巧,并通過父母“再標簽”技巧的使用,在日常生活中給予他們及時的鼓勵,逐步改變偏差青少年對自己的認知,進而改變偏差。另外,運用“家庭雕塑”的方法。當然除了從偏差青少年自身的角度開展服務,社工還應當為偏差青少年自我概念的提升創造積極的大環境。事實上,自我概念對于社會工作介入偏差青少年而言是一個極為陌生的概念,并且是其并不自知但卻事實存在于其自身的一種自我認知。符號互動論的觀點為社會工作的干預提供了重要的理論基礎和框架指導,而社會工作個案、小組和社區社會工作三大基本方法的運用,可以促進偏差青少年的自我概念向著積極的方向茁壯成長。文中所提的具體技巧與方法并不完全適用,僅供參考,具體方法的使用和選擇還需要在具體工作中視具體情況而定。

[參考文獻]

[1]安秋玲.青少年同伴群體交往與自我同一性發展研究[M].上海:華東師范大學出版社,2007.

[2]維吉尼亞·薩提亞.薩提亞家庭治療模式[M].北京:世界圖書出版公司,2007.

中圖分類號:C913.5;C916

文獻標識碼:A

文章編號:2095-4379-(2016)16-0033-02

作者簡介:何東俠(1992-),女,漢族,安徽阜陽人,南京航空航天大學,2014級社會工作專業碩士研究生,研究方向:社會工作與社會政策。

*“江蘇省普通高校研究生科研創新計劃項目”(項目編號:SJZZ15_0044);研究生創新基地(實驗室)開放基金(基金號:kfjj20151001)。