社會工作人才保障激勵機制研究

——以南京市為例

楊敏(南京工業大學,江蘇南京211886)

?

社會工作人才保障激勵機制研究

——以南京市為例

楊敏

(南京工業大學,江蘇南京211886)

[摘要]社會工作人才激勵保障是社會工作職業化、專業化發展的必要人力保障。充分調動社工的工作熱情和積極性是社會工作行業長遠發展并提高核心競爭力的關鍵。社會工作專業正在經受由于缺乏有效激勵機制而導致的職業吸引力低、積極性差、流出率高的困境。本文從南京市的社會工作人才的現狀出發,探討了相關社會工作人才保障激勵的對策。

[關鍵詞]社會工作;人才保障;激勵機制

一、加強社會工作人才保障激勵機制的必要性

曾幾何時,提起社工人們腦海中浮現的必定是居委會大媽。隨著社會的發展,在社區里浮現出越來越多的新問題。在面對失獨老人、留守兒童的心理疏導等問題時居委會大媽往往力不從心。此時越發凸顯了專業化社工的作用。現代意義上的社會工作是一種以運用專業的知識和技能去幫助別人并協調社會關系,預防和解決社會問題作為特殊目標的職業,被稱為“社會安全閥”。

社會工作是一項新興行業,社會工作人才是該行業的重要實踐主體。一方面,由于工資福利待遇低,職業發展前景黯淡等多方面因素,造成了社會工作人才的高流失率。沒有完善的激勵保障機制,社會工作人才必定積極性較差,流出率高,社會工作行業必定缺少行業吸引力,那么其社會安全閥的作用也被大大削弱。另一方面,隨著構建和諧社會步伐不斷加快,社會工作人才隊伍建設越發顯示出其重要性。人才隊伍建設是社會工作專業化、職業化乃至本土化的重要方面,加強社會工作人才隊伍建設才能確保社會工作的發展有可靠穩定的傳輸載體和后備力量。我國的社會工作起步比較晚,如何在起步階段加強社會工作內部的管理,建立一套科學的、有利于社會工作人才引進、穩定和提升的激勵機制,充分調動其積極性,發揮他們創造力,提高社會工作的服務質量和效益,使社會工作進一步發展充滿活力和后勁,是社會工作發展過程中迫在眉睫的問題。

二、南京市保障激勵機制不足帶來的社工人才發展困境

(一)專業化社工比例低

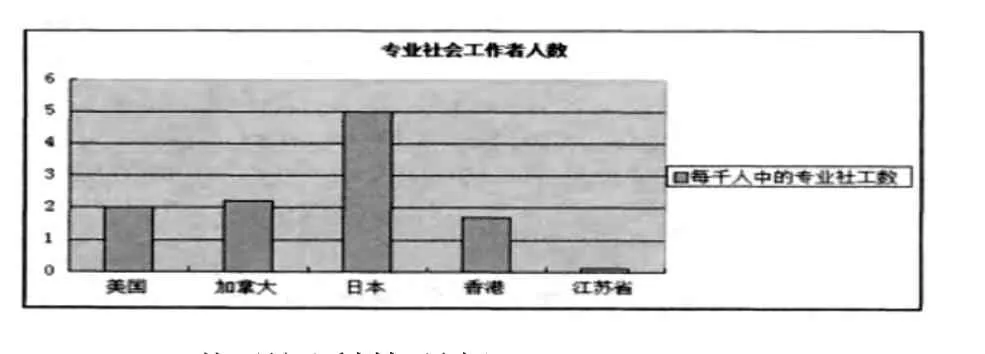

激勵保障機制不完善造成了專業社會工作者的缺失。而專業社會工作者從事社會服務和社會福利事業是國際化的趨勢,也是我國未來社會發展的大勢所趨。與較早開展社會工作的發達國家和地區相比,我國社會工作者隊伍的專業化水平總體來說還比較低。“發達國家和地區專業化社工占總人口比例一般為2‰~5‰,據相關資料顯示,美國專業社工占總人口數的比例為2‰,加拿大為2.2‰,日本為5‰,我國香港地區注冊的社工也占1.7‰。

但是在中國大陸,就江蘇而言,如果以通過國家社會工作職業水平考試,獲得社會工作職業證書作為專業社工的硬性指標,截至2013年底,江蘇的專業社會工作人才只有10551人,只占該年江蘇省常住人口(7940萬人)的0.13‰[1]。顯而易見,江蘇的社會工作專業人才后備力量不足,專業社會工作人才隊伍建設仍處于起步階段。[2]目前,南京市共有近10萬名社工,但是持證的專業社工也僅有兩三千人。按照2020年平均每萬人擁有5名專業社工的規劃,江蘇省未來5年內至少需要4萬名專業社工[3]。可見整個社會對于社會工作專業人才的需求巨大。甚至在2015年全國兩會上,李克強總理在政府工作報告中都強調了發展專業社會工作。

表1:江蘇省專業社工人數與發達國家地區比較圖

(二)薪酬福利待遇低

1.國外及港臺社工的待遇。

在大多數發達國家,社會工作已經發展了一百多年的歷史,職業聲望和福利更成熟。以美國為例,與大部分勞動者一樣,全職社工一般每周工作40個小時。社工的人均年收入為3.8萬美元,與中小學教師大致相當[4]。香港的社會工作者的收入相對比較高,一般初級社工月薪在1.2—1.8萬港幣,高級社工年薪也能達到40萬港幣左右,其社會地位也比較高,受人尊敬,人員素質也相對較高。即使是社工薪酬中等偏下的臺灣,公辦機構中一線社工的月薪大約在每月3—4萬新臺幣,中層主管的月薪約為4—7萬新臺幣,高層主管的月薪一般是7—10萬新臺幣[5]。

2.南京市社工待遇

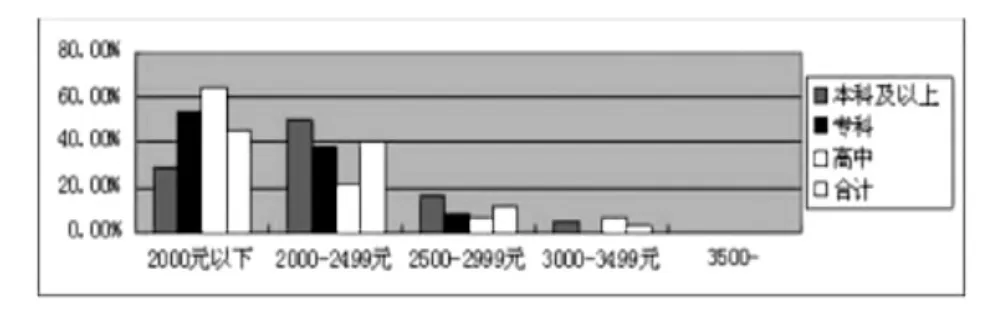

“據統計截止到2011年,我市現有社工8000多人,社工工資發放由各區縣財政支出,目前,南京社工待遇按照區縣財政情況實行按區而異。玄武、白下、鼓樓等區社工待遇較好,待遇好點的區一般社工每月可以實際工資在2000元左右(扣除五險一金,但要加上平均季度考核的部分),待遇差點的區在1500元左右。像部分偏遠郊區待遇更低,其中浦口區一些街道的社工每月實際到賬工資在1000元以下。”[6]調查顯示,在含有五險一金的情況下,南京市社工的現實待遇與期望薪金存在著較為突出的差異。“目前的待遇主要集中在2000元以下,2000—2499元之間,前者的比例為45.19%,后者為40.38%。2500—2999元的比例為11.55%,3000元以上所占的比例僅為2.88%,其中3500元以上為0%。”[7]

表2:南京主城區社工薪酬(含五險一金)

(三)社工的流失率高

絕大部分的社工專業人才來自于高校社會工作及相關專業畢業生,然而由于社工的激勵保障機制不完善,大多數社工專業畢業生卻鮮少有從事該行業。以南京為例,在開設社會工作專業的高校中其畢業生最終從事社工職業的還不到10%。

此外,已從業的專業化社工人才流失相當嚴重。“根據南京財經大學社會工作系師生2012年對南京市90多名大學生社工開展的跟蹤調查:81.7%的大學生從業時間僅為半年到一年,97%為半年以下,只有8.6%的人從業一年以上。”[8]在江蘇省高校畢業生就業2013年度報告中,本科社會工作專業連續兩年被定為紅牌專業,紅牌專業指的是就業率較低、就業層次較低、就業穩定性較差的專業。經濟待遇低、社會地位不高、沒有職業榮譽感是社工專業人才嚴重流失的主要原因。正如一位社會工作專業畢業后從事社工的大學生的自嘲:頂著專業助人者的耀眼光環,干著雜七雜八的瑣碎事,拿著羞于示人的微薄工資。這導致了絕大多數社工專業畢業生即使從事了社工這一崗位,很快又會離職。

(四)社會工作的認知度、社會地位較低,社工歸屬感低

1.民眾對社工缺乏了解。

由于中國的社會工作剛剛起步,行業的公眾認識不到位,社會工作者缺乏支持和理解,有些人錯誤地把社工同政府公務人員相混淆,甚至有些人將社工人才同過去的居委會工作人員等同起來,造成了一些誤解和偏見,導致了社工這個職業的社會認同度偏低。

2.社工自身歸屬感低,看低職業前景。

部分社工對于本行業的前景并不十分看好,對本行業未來發展不樂觀的態度必然會導致他們工作態度不佳、工作積極性不高。部分社工自身對于社工的價值不認同,不是十分熱愛這項工作,這必然導致他們工作時不快樂、不滿意。社會工作者看不到自己的發展前景,對于一些高目標的畢業生而言,進入這個行業只不過是緩解就業困難。因為在這個行業無法明確是否能夠充分展示自己的才華,發揮他們的潛力,所以他們會很快跳槽。

三、社會工作人才保障激勵措施

(一)多渠道加大對社工專業人才的資金投入

資金投入對于建立和健全社會工作人才激勵保障機制十分重要。通過研究發達國家和地區的社工發展,可以看出他們主要是從以下三個方面入手:一是政府財政。在發達國家和地區,政府的財政資金是促進社會工作職業化、專業化的主要渠道。有必要將政府購買社會工作服務的資金納入公共財政預算。通過項目發包的方式,吸引更多的社會組織機構承接政府委托的社會管理和公共服務。這將形成政府對社會工作服務的穩定需求,有利于推動民間社會組織服務機構的發展與繁榮。二是民間資金。在短期內,在金融投資不能大幅提高的情況下,吸引社會資本進入社會工作服務領域是一種有效的方法。可以以立法的形式,采取激發社會愛心與市場經濟相結合,賦予捐贈公益事業的企業和個人更多的稅收優惠待遇,鼓勵企業家與富有人士從事社會公益活動。國家可以以立法的形式,在企業應納稅額、個人所得稅方面增加減免幅度,同時讓捐贈人獲得較高的社會聲譽。

(二)建立社會工作專業人才的職業保障機制

1.提高薪酬待遇水平。

參照西方發達國家和中國的香港和澳門,社會工作者的薪酬,福利標準不應低于社會平均水平,這樣才有吸引力。比如,可按照“以崗定薪、以績論獎、按勞取酬、實效激勵”的原則,逐步建立和完善江蘇的社工人事及薪酬待遇制度,提高社工薪酬待遇,并建立和完善增長機制,逐步實現社工薪酬水平不低于其他行業同職位、同資歷相關從業者薪酬水平的目標。

2.健全福利保障。

薪酬水平和福利待遇等物質需求依然是社會工作者的主要需要,大多數社會工作者處于青年期向成年期邁進的特殊時期,處于成家立業的關鍵階段,在這一年齡段的社會工作者對生存需要的滿足顯得尤為重要,那么就需要社會工作機構解決社會工作專業人才諸如住房、交通、生育等方面的問題。

(三)建立社會工作專業人才的激勵機制

1.堅持物質激勵與精神激勵相結合的原則。

激勵機制在管理工作中十分重要,直接關系到被管理者的職業選擇、士氣和工作績效。因此社會工作機構要吸引和留住人才,必須有完善的人才激勵機制。

從社會工作人才流失的現狀可以發現,物質激勵力度的不理想是社會工作出現人才缺口現象最基本、最直接的原因。但是,物質激勵并不是永遠都有效的,對于一些自我意識比較強的社會工作者來說,它的激勵深度是有限的,這時精神激勵的作用就顯現出來了。社會工作者在學校的學習生涯中受到各種各樣知識的熏陶,除了要求滿足物質需求以外,在精神上也更加希望被理解和接受,受到重視和尊重,希望實現自我價值。因此,完善社會工作者激勵機制務必要堅持物質激勵與精神激勵同步這一原則。

2.長期激勵與短期激勵相結合的原則。

不同的工作階段,根據社會工作者的成就也要有不同的激勵模式。不單單要有在短期內兌現的激勵措施,也要有在較長時間以后實施的激勵措施,要把具體的任務和中長期發展規劃相結合,將短期與長期激勵相結合,發揮社會工作者的積極性。建立完善社會工作者激勵機制,社會工作者首先需要明確目標,將個人的目標與組織的目標、當前的目標與長遠的目標有機地結合起來,將目標化整為零、化零為整,與之相應的,要做到持續不斷的激勵,將長短期激勵靈活巧妙地結合起來,實現社會工作者的人生價值。同時需要注意的是,短期激勵和長期激勵也可能存在不協調性,我們不能只著眼于眼前利益而忽視了長遠利益。

(四)建立社會工作專業人才的職業生涯發展規劃

職業生涯發展是指個體逐步實現其職業目標,并不斷制定和實施新的目標的過程。對那些渴望實現個人目標和職業價值,愿意為社工行業做出奉獻的社工,社工組織應幫助他們認識到職業生涯發展中存在的問題,并通過分析解決問題,為其設計一個良好的職業生涯發展路徑。無論社工在組織內部還是在行業內部實現自己的生涯發展路線,組織都應加強社工人才對社工職業的認知,提高他們的職業認同,將社會工作作為自己的職業追求,并鼓勵將人才發展與機構發展或行業發展相結合,充分調動社工人才實現職業生涯追求的熱情和信心。

一般來說,社工組織的結構扁平化程度較高、層級較少、上級職位更少。并且由于緩慢的行業發展速度,組織規模發展近乎停滯,上級職位也趨于飽和,造成社工人才的晉升機會少。社工職業資格等級設置的不完善也是造成晉升渠道不暢通的原因之一。完善的職位晉升體系應該包括合適的職位等級劃分及合理的崗位晉升機制。社工的技術職稱在國家層面劃分為助理社工師和社工師兩個等級,晉升層級設置少。各社工機構參考專業工齡,根據不同年限標準劃分職稱等級,晉升層級設置相對較多,但職位劃分和晉升標準的不統一極大阻礙了社工的跨組織發展。社工協會應根據實際發展情況,在行業內部慎重建立統一的職稱職級體系,規范晉升標準和程序,并設立相應法規保障政策的執行。采用雙渠道晉升策略,通過提高職稱和晉升管理崗位兩條途徑,為具有不同職業目標和取向的社工提供更加廣闊的職業生涯發展空間。社會工作者可根據自身的情況做出需要的選擇。

此外,雖然在短時間內社工組織無法較好地滿足社工垂直晉升和向內晉升的需求,但可以提供多種輪崗、輪職的機會,例如可以在不同的社區進行工作交流。也可以在同一社區不同的崗位上進行輪換。這樣可以適應社工工作豐富化的發展需求,也為社工的職業發展做鋪墊。

(五)社工專業人才自身強化認同感和服務意識

社會工作的非營利性,意味著社會工作者應該普遍地具有相對較高的道德水平,將社會工作的價值觀內化為自己價值觀的一部分。社工在學習專業技能的同時應當更加注重社會工作價值理念和精神的培養和灌輸,讓社工人才從內心具備“助人自助”的服務精神,應當讓社工人才體會到自己身上所具備的責任感和使命感,只有這樣才能感受到成就感和工作本身帶來的快樂,從而使社工人才產生滿足感。

總之,社會工作人才激勵保障機制在社工發展中起著舉足輕重的作用。關系到如何吸引社會工作專業人才,進而使社工專業人才扎根在社區中。只有從現實的社工專業人才發展困境中分析具體解決社工專業人才的需要,才能真正地激勵其發揮積極性,使整個社會的社工事業健康蓬勃發展。

參考文獻:

[1]沈榮華.培養造就一支宏大的社會工作人才隊伍[J].中國行政管理,2011,(3).

[2]李紅芳,劉玉蘭.實際社會工作者的職業流動意愿及其影響因素分析[J].法治與經濟,2009,(4).

[3]中共濟南市市中區委黨校課題組.建立健全社區社會工作專業人才激勵保障機制的思考[J].中國濟南市委黨校學報,2014,(6).

[4]劉挺.江蘇專業化社工隊伍建設的思考[J].基層觀察,2014,(10).

[5]秦楠.淺析臺灣的社會工作職業制度[C].中國會議,2008,(10).

[6]常魏.社會工作隊伍建設現狀研究——以南京分析為例[J].現代婦女(下旬),2013,(10).

[7]房光宇.一線社工人才的“流失”之困[J].中國社會工作,2015,(1).

[8]嚴佳林.雙因素理論下的社會工作人才激勵機制研究——以L社工服務社為例[D].華東理工大學,2011.

[中圖分類號]D63-31

[文獻標識碼]A

[文章編號]1009-6566(2016)01-0042-04

[收稿日期]2015-11-14

[作者簡介]楊敏(1990—),女,江蘇響水人,南京工業大學法律與行政學院碩士研究生,研究方向為行政管理、社會保障。