抗戰時期國統區的《新華日報》

周 復 昭 質(..南京農業大學檔案館,江蘇南京,000044;..江蘇省檔案館,江蘇南京,0008)

?

抗戰時期國統區的《新華日報》

周復1昭質2

(11..南京農業大學檔案館,江蘇南京,21100001144;22..江蘇省檔案館,江蘇南京,210008)

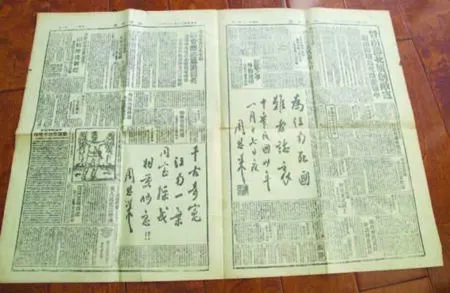

11994411年11月1188日《新華日報》

《新華日報》的籌備與創刊

1937年7月7日,盧溝橋事變當天,周恩來飛抵上海,準備在國民黨統治區辦報。緊接著,周恩來約見剛出獄的潘梓年(潘漢年的堂兄),讓他著手在國統區籌辦。就這樣,有著“中共第一報人”之稱的潘梓年為《新華日報》社首任社長。

當時,要在國統區創辦報刊,只有共產黨單方面意愿不可能落實,必須獲得國民黨認可。抗戰全面爆發,使國共合作成為大勢所趨。8月,蔣介石密邀周恩來赴南京談判。在蔣介石的首肯下,國民黨政府同意共產黨在南京出版《新華日報》和《群眾》周刊。

1937年9月23日,蔣介石發表了《對中國共產黨宣言的談話》,正式承認了中共的合法地位。與此同時,中共也開始在南京積極籌備創辦《新華日報》。

1937年冬,周恩來和朱德在南京拜訪了國民黨中央宣傳部部長邵力子,商討中共在國統區辦報事宜。邵力子簽署文件,正式批準中共在南京籌辦《新華日報》。隨后,周恩來又拜訪了國民黨元老、監察院院長于右任。臨別之際,周恩來談起創辦《新華日報》的事宜,盛贊于右任是中國最早鼓吹革命的報人,約請于右任這位著名書法家為《新華日報》題寫報頭,于右任慨然應允。第二天,潘梓年送來了宣紙,于右任一連書寫了19幅之多,交潘梓年帶回。到《新華日報》在漢口創辦時,所用報頭就是于右任在南京書寫的。

12月21日晚,周恩來、王明、博古與蔣介石會談時,再次提到《新華日報》出版問題,蔣表態“完全支持”。

《新華日報》于1938年1月11日在漢口創刊了。《新華日報》在《發刊詞》中明確地闡明了其辦報宗旨:“本報愿在爭取民族生存獨立的偉大斗爭中作一個鼓勵前進的號角。為完成這個神圣使命,本報愿為前方將士在浴血的苦斗中,一切可歌可泣的偉大的史跡之忠實的報道者記載者;本報愿為后方民眾支持抗戰之鼓動者倡導者。”

1938年元月上旬,《新華日報》在武漢舉行隆重的創刊大會,漢口市長吳國楨應邀赴會。報社還在《大公報》《武漢日報》顯要位置刊登廣告,宣稱《新華日報》是“非常時期人人必讀的報紙”。

整個抗戰時期,《新華日報》的工作由社長潘梓年負責。章漢夫任總編輯,編輯人員主要有夏衍、熊復、胡繩、喬冠華、許滌新、張友漁。總經理為熊瑾玎。

中共中央長江局設有黨報委員會,由周恩來、博古、王明等人構成。《新華日報》設有董事會,王明、鄧穎超等人為董事會成員。武漢時期,王明任董事長。到了重慶時期,由周恩來兼任董事長。同時設有編委會,由潘梓年等人負責日常編輯事務。周恩來、鄧穎超、董必武等人在國民政府或參政會任職,都曾拿出工資來捐給報社。

1938年10月,日軍兵臨武漢城下,《新華日報》在周恩來的領導下,仍同國民黨的軍報《掃蕩報》一道出版了最后一期報紙,才撤離到重慶。當時中共中央長江局撤銷,成立了中共中央南方局,由周恩來任南方局書記。以后《新華日報》就在南方局的領導下辦報。

《新華日報》遷到重慶后,在四川梁山的屏錦鎮辦了紙廠,造出的紙張是鮮明醒目的綠色紙。《新華日報》用這種紙張印成報紙后很富有個性特色,并曾在重慶各大報的印刷競賽中,贏得過排字、澆版和上版“三項第一”。在發行銷售上,《新華日報》專用報丁、報童來發行。

“新華掃蕩中央,新華掃蕩中央了……”抗戰時期的陪都重慶,提到這樣的叫賣聲,就知道《新華日報》的報童來了。“掃蕩”指的是《掃蕩報》,隸屬于國民黨軍事委員會總政治部;“中央”指《中央日報》,國民黨的機關報。《新華日報》給自己的報童設計如此賣報口號,自然語義雙關。不過,在當時的國民黨新聞審查機關看來,《新華日報》無疑是“頻生事端”的報紙……

在重慶,《新華日報》堅持中共“有理、有利、有節”的原則,報紙的宣傳方針是“堅持抗戰,反對投降;堅持團結,反對分裂;堅持進步,反對倒退”。《新華日報》的副刊曾辦有“工人園地”“青年生活”“婦女之路”等專刊,辟有“社會服務”“團結”“友聲”等專欄。

抗戰全面爆發后,國民黨政府在政治、經濟、宣傳等方面建立了戰時體制,“戰時新聞審查制”為戰時體制的重要部分。《新華日報》創刊才一個月,即向《掃蕩報》等發起關于“一黨專政”問題大論戰。最后迫使邵力子親自來信,說敵方廣播已為此大做文章,務必停止論戰。國民黨方面示弱,《新華日報》初戰告捷,令全社歡欣鼓舞。

開辦之初的《新華日報》與新聞審查機構的矛盾尚不尖銳。一方面是因為國民黨的戰時新聞審查機制從1939年才開始逐步完善和強化;另一方面,當時的抗戰尚未進入最艱難時期,共產黨力量還比較弱,雙方矛盾還未激化。而且,抗戰初期,蘇聯是中國唯一外援國,蔣介石顧及這層關系,甚至對于前方軍隊和各報傳來的涉及共產黨的負面消息,他同樣下令扣押不發。

1939年冬,太行山上寒風凜冽、白雪飄飛,日軍對抗日根據地“蠶食”“掃蕩”不斷。害怕人民抗日力量壯大的蔣介石,背棄承諾,斷絕供給八路軍武器、被服和糧餉,并指使頑固派軍隊大搞反共摩擦。英勇不屈的八路軍身著單衣,腳穿草鞋,吃著黑豆煮野菜,仍然斗志昂揚,鏖戰在冰天雪地中。在這種背景下,朱德作詩《寄語蜀中父老》,同時也是寫給全國人民的:“佇馬太行側,十月雪飛白。戰士仍衣單,夜夜殺倭賊。”

朱德的這首詩于1940年12月15日在重慶《新華日報》發表后,國內各界人士對國民黨頑固派的倒行逆施表現出極大憤慨,對英勇的八路軍將士無不拍手稱贊,紛紛募捐衣物,支援前方。

到重慶后,《新華日報》成了讓國民黨審查機關最頭疼的報紙。1941年元月6日的《新華日報》,社論欄內只有八個大字——“抗戰第一!勝利第一!”其余空白,僅有一行附注,告知讀者這兩篇社論被新聞檢查機構扣留。

原來,當日的《新華日報》擬刊登社論《論冬季出擊的勝利》,但稿件在送審時被以“系軍事論文”為借口扣留。《新華日報》決定改登另一篇社論《起來,撲滅漢奸》,然而,這篇社論又未通過審查。為了抵制國民黨當局的刁難,《新華日報》毅然在頭版“開天窗”抗議。

“皖南事變”發生后,雙方的矛盾白熱化。1941年1月17日,周恩來寫下“為江南死國難者志哀”“千古奇冤,江南一葉,同室操戈,相煎何急!?”準備拒絕新聞審查,直接登在《新華日報》上。為了繞過新聞審查,報社最后決定印兩個版面,一個用來應付新聞檢察官,另一個刊有詩的版面大量刊印。結果,第二天一大早,報紙貼滿大街小巷的閱報欄,令國民黨高層大為震驚。

鑒于《新華日報》的“不聽話”和“惹麻煩”,1944年春的國民黨黨政軍聯席會議作出決定,創辦《中央日報》延安版,交付國民黨中央宣傳部來執行。

可國民黨中宣部給前往延安辦報的記者團配備的電臺到延安后根本無法架設,多次與中共交涉仍無法解決。電訊不通,新聞稿的來源就成問題。而且邊區組織太嚴密,國民黨人根本無法在那里活動,延安版就算印出來了,也無法發行。國民黨創辦《中央日報》延安版的計劃只得作罷。

《新華日報》要做大后方人民的喉舌

《新華日報》是抗日戰爭時期乃至解放戰爭初期,中國共產黨在國統區公開出版發行的唯一報紙。周恩來對于這份報紙的創立和成長傾注了大量的心血,在他的領導下,《新華日報》為團結人民、揭露和孤立反動派、爭取廣大同盟者,為民族解放和人民民主的事業做出了重大貢獻。

周恩來在1938年1月9日專為即將出版的《新華日報》題詞:“堅持長期抗戰,爭取最后勝利。……新華日報是黨在國民黨統治區堅持抗戰、堅持團結、堅持進步的一面旗幟……要敢于說出真理,也要善于說出真理。”從此,《新華日報》成為在國民黨統治中心公開宣傳中國共產黨抗日主張,鼓舞全國人民抗日斗志的全國性報紙。

《新華日報》是在周恩來直接領導下開展工作的。1938年10月7日至9日,周恩來為該報撰寫了連載三天的長篇社論,題為《論目前抗戰形勢》,詳細闡述了毛澤東在《論持久戰》中提出的抗日戰爭的戰略、戰術等問題的觀點,指出只有堅持長期抗戰,才能爭取中華民族解放戰爭的最后勝利。這篇文章發表后,許多人從惶惑中看清前途,堅定了持久抗戰的信念。

隨著日軍逼近武漢,10月24日晚,周恩來在報社口述了《新華日報》在武漢的最后一篇社論《告別武漢父老兄弟》:我們只是暫時離開武漢,我們一定要回來的,武漢終究要回到中國人民的手中。在日軍占領武漢數小時前,這期戰火中的報紙傳到了武漢讀者的手中。

1938年12月,周恩來到達重慶,直接領導《新華日報》的具體工作。他指出《新華日報》是黨在國民黨統治區堅持抗戰、堅持團結、堅持進步的一面旗幟,《新華日報》要充當“大后方”人民的喉舌。他不管怎樣忙,總要抽出一定時間接見報社的工作人員,親自審閱報紙的社論、專論和重要文章,還常一絲不茍地幫助修改稿件。

1940年10月,周恩來提議由文藝界紀念郭沫若50壽辰和創作生活25周年。周恩來說:“為你(郭沫若)做壽是一場意義重大的政治斗爭,為你舉行創作二十五周年的紀念又是一場重大的文化斗爭。通過這次斗爭,我們可以發動一切民主進步力量來沖破敵人的政治上和文化上的法西斯統治。”

11月16日,紀念活動舉行。會場門口高懸著一支碩大無比的毛筆和“以清妖孽”四個大字。馮玉祥致開幕詞。周恩來、老舍、黃炎培、沈鈞儒等致賀詞。同一天的《新華日報》還出版《紀念郭沫若先生創作二十五周年特刊》。

1941年“皖南事變”發生后,抗日民族統一戰線受到嚴重影響。身處重慶主持南方局工作的周恩來在困難重重中堅持工作,其中表現最為突出的就是領導重慶的《新華日報》。

據不完全統計,周恩來前后為《新華日報》撰寫文章58篇,題詞11次。在他的領導下,身處國統區的共產黨人以此為平臺,宣傳黨的抗日主張,領導國統區民眾開展抗日救亡運動。

1944年3月,郭沫若的《甲申三百年祭》在重慶《新華日報》發表。其后,毛澤東讓《解放日報》轉載并寫了按語,稱“發表這篇文章的目的是幫助同志們整風”。

《新華日報》參與《聯合版》交涉經過

《新華日報》作為當時中共中央長江局的機關報,是中共在國民黨統治區的重要輿論陣地。毛澤東曾給予《新華日報》以很高的評價,稱其如同八路軍、新四軍一樣,是黨領導下的又一個“方面軍”。武漢失守后,《新華日報》遷駐重慶,繼續宣傳中共的抗戰主張。當時表面看來,《新華日報》在重慶仿佛是“孤軍奮戰”,其實不然,它是在一個廣袤縱深的陣地上作戰。在此過程中,有很多中間性質的報紙都被《新華日報》爭取過來,從而形成了一種與反動勢力斗爭的合力。

戰時重慶作為國民政府的陪都,也是政治斗爭的中心,自然也成為各黨派報紙群集之所在。其時重慶除有中共的《新華日報》外,還有國民黨的《中央日報》和《掃蕩報》以及地方勢力的《時事新報》《新蜀報》《新民日報》《新民晚報》和《國民公報》等,另外還有原政學系張季鸞主辦的《大公報》。這些報紙各具不同立場,每遇重大問題亦各抒己見。國民政府對這種很難形成輿論統一的局面一直耿耿于懷。

1939年,日本飛機對重慶實施狂轟濫炸,劫后的重慶街道一片斷垣殘礫。當時有很多報館也遭到了嚴重毀壞。在這種情況下,蔣介石以為找到了統一重慶輿論的契機,遂命令國民黨中宣部以疏散各家報館到郊區重新建房為理由,停止各報單獨出版。同時決定由各報共同出版一份報紙,稱之為《聯合版》,并指令由國民黨中央機關報《中央日報》牽頭。

這時,中共南方局負責人周恩來剛好從華中新四軍所在地返抵重慶,他聽到《新華日報》的匯報后,立刻指示潘梓年找國民黨中宣部長葉楚傖當面交涉。之后,周恩來親自寫信給葉楚傖,表示“為尊重緊急時期最高當局之緊急處理及友報遷移籌備之困難”,“同意參加重慶各報暫時的《聯合版》”。同時,周恩來又鄭重聲明:“一俟各報遷移有定所,籌備有頭緒,《新華日報》即將宣布復刊”。

因此緣故,《新華日報》《中央日報》《大公報》等于6月份在重慶共同出版了《聯合版》。

《聯合版》出版不久,中共中央書記處即致電中共南方局,認為出《聯合版》對中共的政治宣傳有很大的影響,故要求南方局“公開向國民黨說明《新華日報》是代表共產黨的言論機關,與其他報紙不同,堅持《新華日報》繼續單獨出版的權利”,同時要求在《新華日報》暫未恢復出版期內,“充實和擴大《群眾》的內容,不僅將過去新華專論一類的論文登載,且需有系統地刊載我黨及八路軍、新四軍各邊區情形的通訊和消息,同時,盡量翻印和發行《新中華報》。”中共中央書記處還要求南方局盡快交涉《新華日報》單獨出版。

南方局接中央書記處電后,立刻將《聯合版》前后的詳細情況向中央做了報告,并按照中央指示,積極向國民黨中宣部反復交涉,要求盡快恢復《新華日報》。在《聯合版》僅僅出版一個多月后的8月13日,《新華日報》終于脫離《聯合版》,在重慶化龍橋新址恢復單獨出版。由此挫敗了國民黨當局試圖借助《聯合版》長期扼制中共聲音的圖謀。

周恩來曾經說過:“在連續不斷的反共高潮中,我們鉆了國民黨反動派一個空子。在戲劇舞臺上打開了一個缺口。”指的就是郭沫若創作并從1942年1月24日起在《中央日報》的《中央副刊》上連載的大型歷史劇《屈原》。