鼻內鏡下鼻腔淚囊造孔術治療慢性淚囊炎的可行性研究

姜勤

鼻內鏡下鼻腔淚囊造孔術治療慢性淚囊炎的可行性研究

姜勤

目的 探討鼻腔淚囊造孔術治療慢性淚囊炎患者的治療方法,評估其臨床效果。方法 選擇76例慢性淚囊炎患者,隨機分為觀察組和對照組,各38例。觀察組行鼻腔淚囊造孔術,對照組行鼻腔淚囊吻合術。觀察記錄2組患者住院時間、術中出血量、腫脹及感染等情況。結果 觀察組術中出血量、手術時間及術后住院時間分別為(35.66±7.89)mL、(34.88±6.01)min、(6.04±0.96)d,對照組對應分別為(89.36±7.65)mL、(49.57±6.05)min、(10.23±1.42)d,觀察組術后腫脹、感染及復發性阻塞并發癥發生率均低于對照組,觀察組并發癥發生率明顯低于對照組(15.78% vs 60.53%),2組差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 鼻腔淚囊造孔術能有效治療慢性淚囊炎患者,減少治療時間,間接減少醫療費用,減輕家庭負擔,改善患者生活質量,值得推廣使用。

鼻腔淚囊吻合術;鼻腔淚囊造孔術;鼻內鏡;慢性淚囊炎

慢性淚囊炎是眼科常見病、多發病,其術后疼痛給患者增加沉重痛苦[1-2]。眼部感染或發育異常極易引發慢性淚囊炎,患者常因溢膿、淚管阻塞等癥狀而焦慮不安,淚囊鼻腔吻合術能有效治療慢性淚囊炎,但其易造成皮膚創傷而留下疤痕,影響面部美觀[3]。為更好地對慢性淚囊炎患者進行治療,選擇76例慢性淚囊炎患者為研究對象,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2013年2月~2015年2月在江西省高安市中醫院診治的76例慢性淚囊炎患者為研究對象,隨機分為觀察組和對照組,各38例。觀察組患者男13例,女25例,年齡28~69歲,平均年齡(49.4±5.9)歲,病程0.9~4.9年,平均病程(2.9±0.9)年,伴鼻中隔偏曲16例,伴中鼻甲肥大11例,伴慢性鼻竇炎11例。對照組患者男12例,女26例,年齡26~68歲,平均年齡(50.1±6.2)歲,病程1.0~5.1年,平均病程(3.0±0.7)年,伴鼻中隔偏曲15例,伴中鼻甲肥大13例,伴慢性鼻竇炎10例。2組性別、年齡、病程及疾病類型差異均無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 行鼻腔淚囊吻合術,具體方法:用0.1%腎上腺素與1%利多卡因對手術區行麻醉處理,予患者手術體位,用鼻內鏡觀察并處理鼻竇炎、鼻甲肥大等癥狀,于內眥上下3 mm處,沿眶緣切開14 mm左右的皮膚及皮下組織,使其發生鈍性分離,韌帶在內眥中得以暴露,于前淚嵴1~2 mm處將骨膜切開后,分別以后淚嵴為后邊界,內眥韌帶、鼻淚管上口為上、下邊界,予骨膜行剝離子分離處理;分別以前、后淚嵴為前、后邊界,水平徑為9 mm左右,內眥韌帶、鼻淚管上口為上、下邊界,垂直徑為

11 mm左右,用咬骨鉗將止血鉗壓破后的淚骨骨板破口行擴大處理,將“工”字形切口分別置于鼻粘膜、淚囊處,先后對皮膚與皮下組織行縫合術[4]。

1.2.2 觀察組 行鼻腔淚囊造孔術,具體方法:予患者手術體位,鼻腔由棉片、丁卡因等做填塞處理,將鼻粘膜局部麻醉后,予14~16 mm的鼻粘膜行刨刀刨除術,使上頜骨額突及前淚骨別暴露于黏膜下,兩者接合骨縫出現后,分別用咬骨鉗、骨鑿清除上頜骨額突,再用咬骨鉗將其擴大以形成11~13 mm骨窗,使淚囊內壁完全暴露,于下淚點將淚道探針插入淚囊后,沿骨孔將淚囊內壁經黏膜刀切開后并取出;于淚道置入硅膠,并將其固定在鼻甲上,淚道彎經清洗、殺菌后,用抗生素做抗感染處理,淚道沖洗1周/次,檢查造孔處4 d/次[5-6]。

1.3 觀察指標和療效評價標準

1.3.1 觀察指標 觀察2組患者術后腫脹、感染等并發癥情況,記錄住院時間、術中出血量等手術指標情況,并進行對比分析。

1.3.2 療效評價標準 治愈:術后患者的淚囊炎已治愈,淚道沖洗通暢,上皮溢淚、流膿、化膿等癥狀消失;好轉:病情好轉,上皮溢淚、流膿、化膿等癥狀減輕,沖洗淚道仍有部分反流;無效:淚囊炎在治療后無明顯療效。

1.4 統計學方法 采用SPSS 16.0統計,計量資料用“x±s”表示,采用t檢驗;計數資料用“%”表示,采用χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 2組手術指標比較 與對照組相比,觀察組術中出血量、手術時間及術后住院時間顯著減少,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組手術指標比較(x±s)

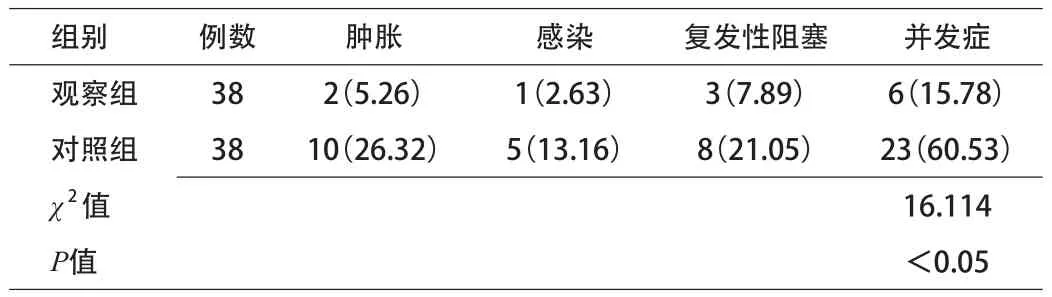

2.2 2組術后并發癥比較 與對照組相比,觀察組術后腫脹、感染及復發性阻塞并發癥發生率明顯減小,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組術后并發癥比較[n(%)]

3 討論

探通、淚囊鼻腔吻合術及淚道掛線等均為臨床治療慢性淚囊炎的主要療法,其中淚囊鼻腔吻合術因其療效好用于治療慢性淚囊炎的頻率較高,但其術中出血量大,讓患者及家屬承受較大的風險和痛苦[7]。手術對面部皮膚及皮下組織損傷較大,術后留下面部疤痕讓患者無法接受,術后腫脹、感染及復發性阻塞并發癥對患者生理及心理健康造成嚴重影響。

本研究選擇76例慢性淚囊炎患者為研究對象。結果顯示,對照組相比,觀察組術中出血量、手術時間及術后住院時間顯著減少(P<0.05),術后腫脹、感染及復發性阻塞并發癥發生率明顯減小,差異有統計學意義(P<0.05)。鼻內鏡下鼻內鼻腔淚囊造孔術使淚囊內壁完全暴露后被清除,于內壁置入擴張管,避免了造孔閉鎖發生[8]。內鏡下透過骨窗對造孔處肉芽、軟組織進行切除,將擴張管置入后便可再次進行手術,避免無法定位、吻合難、易出血等情況發生,提高手術準確性與成功率,內鏡下淚囊造孔術能使慢性淚囊炎與鼻甲肥大、慢性鼻竇炎等癥狀得到同步治療,對淚囊、淚腺的損傷極小,術后面部無瘢痕,避免對患者鼻內進行重復手術,減少術后感染、復發性阻塞等并發癥,減少術中出血量、手術時間及術后住院時間,降低治療費用,提高患者接受手術的信心[9]。

綜上所述,鼻腔淚囊造孔術能有效治療慢性淚囊炎患者,減少在院治療時間,間接減少醫療費用,減輕家庭負擔,加快術后恢復健康的步伐,改善患者生活質量,值得推廣使用。

[1] 吳四海,朱國臣,肖大江,等.改良鼻內鏡下淚囊鼻腔造孔術治療慢性淚囊炎[J].臨床耳鼻咽喉頭頸外科雜志,2011,25(19):873-875.

[2] 章國友,楊曉燕,張欽武,等.改良鼻內鏡下鼻腔淚囊造孔引流術治療慢性淚囊炎急性發作的療效觀察[J].醫學臨床研究, 2014,14(7):1349-1350.

[3] 張美佳,樊淑華,萬歆,等.鼻內鏡下鼻腔淚囊造孔術臨床分析[J].亞太傳統醫藥,2013,9(2):145-146.

[4] 李智斌,王曉霞,馬小絨,等.鼻內鏡下淚囊鼻腔造孔聯合淚囊支架術治療老年慢性淚囊炎的療效[J].中國老年學雜志, 2014,14(11):3160-3161.

[5] 劉勝剛.鼻內鏡下淚囊鼻腔造孔術38例臨床分析[J].中國實用醫藥,2012,7(6):107-108.

[6] 趙培.鼻內鏡下淚囊鼻腔造孔術23例治療慢性淚囊炎[J].中外健康文摘,2012,9(4):449-450.

[7] 許福榮,黃碧文,伍雪芬,等.鼻內窺鏡下淚囊鼻腔造孔聯合置管與銀夾法臨床療效初步觀察[J].臨床眼科雜志,2012,20(3):266-267.

[8] 王婷婷,潘業耀,周慧,等.CT淚囊造影及其臨床應用[J].中國眼耳鼻喉科雜志,2010,5:160-161.

[9] 方劍峰,張業頂,胡曉耘.鼻內鏡下鼻腔淚囊造孔術與傳統淚囊鼻腔吻合術的比較[J].臨床眼科雜志,2010,20(5):101-102.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.17.013

江西 330800 江西省高安市中醫院眼科 (姜勤)