民族聲樂教材述評及其教學與實踐的思考*

●徐樺

?

民族聲樂教材述評及其教學與實踐的思考*

●徐樺

[摘要]民族聲樂教材(曲譜類)是民族聲樂教學內(nèi)容的載體,是教學中技術進行和藝術訓練的基礎,其選用在民族聲樂教學中有非常重要的作用,影響著教學的效果和質(zhì)量。從縱向“歷時之維”出發(fā),以中國近十二年來(2004—2015)出版且應用廣泛的民族聲樂教材為研究對象,對我國當代民族聲樂教材進行系統(tǒng)地綜述和評價,從而梳理清楚近十二年來民族聲樂教材的基本發(fā)展動態(tài)和流變脈絡。從橫向的“共時之閾”出發(fā),對武漢音樂學院民族聲樂教學中曲譜類教材的使用情況以及具體應用進行深入探究和剖析;并在總結(jié)出相關“個人經(jīng)驗”的前提下提出一些關于民族聲樂教材編寫和應用方面的建設性意見。

[關鍵詞]民族聲樂教材;綜合述評;教學與實踐;歷時與共時

*本文系武漢音樂學院湖北省2015年度重點學科建設項目“民族聲樂教材述評及其教學實踐的思考”(項目編號:XK2015Y01)階段性研究成果。

聲樂教材是聲樂教學的具象載體,是聲樂教學進行技術訓練的基礎,其恰如其分的應用在聲樂教學中起著非常重要的作用。眾所周知,近些年來,由于民族聲樂教學的需要,各音樂院校、師范院校或聲樂教師相應出版了大量特色各異的民族聲樂曲譜教材。在提倡系統(tǒng)化整理和研究的當下,從特定時間脈絡上對我國民族聲樂曲譜教材進行脈絡化的總結(jié)無疑具有重要的理論價值,所以,筆者首先從縱向“歷時之維”出發(fā),以我國近十二年來(2004—2015)出版且應用廣泛的民族聲樂曲譜類教材為研究對象,對我國當代民族聲樂教材進行系統(tǒng)地綜述和評價,從而了解近十二年來民族聲樂教材的基本發(fā)展動態(tài)和流變脈絡。與此同時,筆者作為一名扎根在民族聲樂教學和實踐“第一線”的教師,長期以來對本學校民族聲樂曲譜教材的使用情況有詳實的了解和教學體會。因此,筆者從橫向的“共時之閾”出發(fā),就目前本院民族聲樂專業(yè)在教學曲目類教材的使用情況進行深入的調(diào)查了解,進而對具體教學與實踐應用進行思考剖析;同時在總結(jié)出相關“個人經(jīng)驗”的前提下拋磚引玉地提出一些關于民族聲樂教材編寫和應用等方面的建設性的意見,望能引起同仁們對民族聲樂教材建設和應用這一重要問題的集中關注和熱烈探討。

一、歷時之維:近十二年來民族聲樂教材述評(2004—2015)

進入21世紀以來,我國的高校教材得到重視,僅教育部組織各高校聯(lián)合編撰的聲樂曲譜教材就有多卷,各音樂學院、聲樂教師和出版部門編撰出版的聲樂曲譜教材更是不勝枚舉。而通過對這些琳瑯滿目的民族聲樂教材進行仔細研讀和歸納分析,筆者總結(jié)在2004年至2015年這十二年間出版的、在各大音樂專業(yè)院校和綜合性院校運用廣泛并具有較高的權威性的民族聲樂教材主要有①主要是按照出版時間的順序,重版多次的則按照進入2004年至2015年這十二年維度的第一次時間為準。:

1.中國音樂學院聲樂系編:《中國民族聲樂教材》(分三冊)②中國音樂學院聲樂系編:《中國民族聲樂教材》(分二冊,附鋼琴伴奏),北京:人民音樂出版社,1996年版、2000年版、2001年版、2004年版、2008年版、2011年版多次印刷。(1996、2000、2001、2004、2008、2011)。該教材是由中國音樂學院聲樂系成立的民族教材編選小組編撰,共三冊,選入曲目以中國民歌和民族風格濃郁的創(chuàng)作歌曲為主,包括:中國古典詩詞歌曲、傳統(tǒng)民歌、中國歌劇選曲及影視插曲等。此套教材在民族聲樂曲譜教材中較為經(jīng)典,書中雖然沒有對男女聲曲目進行明確區(qū)別劃分,但是瑕不掩瑜,其整體來說仍不失為一套內(nèi)容豐富的系統(tǒng)性民族聲樂曲目集。

2.陳劍波、方瓊、楊學進:《高等藝術院校聲樂教材》(民族唱法·男聲卷、女生卷)①陳劍波:《高等藝術院校聲樂教材精編:民族唱法(教學指導版)》(男聲卷),上海:上海音樂出版社,2005年版;方瓊《高等藝術院校聲樂教材精編:民族唱法(教學指導版)》(女聲卷),上海:上海音樂出版社,2005年版;楊學進:《高等藝術院校聲樂教材精編:民族唱法》(女聲卷·卷二),上海:上海音樂出版社,2009年版。(2005、2009)。這套系列叢書在總體上分為美聲唱法和民族唱法,其中又分為男聲卷和女聲卷。在民族唱法部分,加上2009年出版的《民族唱法》(女聲卷)分冊,共三本。其在編排上是按作品體裁分類排序,分為民歌及改編民歌、藝術歌曲及創(chuàng)作歌曲、戲曲改編及歌劇選曲。每冊最后均收有編選者撰寫的演唱技法提示,具有較強的實用性。從整體上來講,這三冊書目曲目容量大,在編排上較為細膩,而且男聲與女聲單列成冊,兼具系統(tǒng)性,不過于其中占大多數(shù)比例的仍舊是女高音、男高音的民族聲樂作品,比較缺少男中、低音等聲部的曲目。

3.金鐵霖主編:《金鐵霖聲樂教學曲選》(共兩集)②金鐵霖:《金鐵霖聲樂教學曲選》(第一冊),北京:人民音樂出版社,2006年版;金鐵霖:《金鐵霖聲樂教學曲選》(第二冊),北京:人民音樂出版社,2013年出版。(2006、2013)。我國聲樂教育家金鐵霖教授主編出版的此套民族聲樂曲譜教材規(guī)模宏大。從教材選曲來看主要編入了20世紀80年代后期以來創(chuàng)作的廣受大眾喜愛的作品,包括各種聲樂比賽推出的民族聲樂新作品,如《飛天》《祝福三峽》等,比較注重教材教學與實踐演出曲目的統(tǒng)一。

4.孟錦慧、石林、楊霖希:《中國聲樂曲選》(共四冊)③孟錦慧、楊霖希編:《中國聲樂曲選》(第一冊、第二冊),上海:上海教育出版社,2009年版。石林、楊霖希編:《中國聲樂曲選》(第三冊)(附CD),上海:上海教育出版社,2010年版;石林、楊霖希編:《中國聲樂曲選》(第四冊),上海:上海教育出版社,2012年版。(2009、2010、2012)。該教材分四冊,每冊的重點有所不同。這一系列最大特色在于將曲目伴奏編配者放在了相當重要的地位,其在著作上就是聲樂家孟錦慧、石林與藝術指導楊霖希④楊霖希系上海音樂學院聲歌系,據(jù)悉,四冊叢書中百余首鋼琴編配均為她一人完成。資料來源:http://www.5sing.com/13411905/defau1t. htm1#/13411905/info.htm1.聯(lián)合署名。此外,叢書中收錄了在其它民族聲樂教材中較少出現(xiàn)的民族聲樂男、女聲重唱作品,書中近十首重唱曲目像《一杯美酒》《我愛歌唱》的展現(xiàn)較為精彩,而且通過對這些重唱曲目的編配,為當代民族聲樂重唱作品領域拓展了空間。

5.沈陽音樂學院民族聲樂系:《中國民族聲樂教程》⑤沈陽音樂學院民族聲樂系:《中國民族聲樂教程》(上、下冊),北京:人民音樂出版社,2010年版。(2010年)。這是一本“厚積厚發(fā)”的民族聲樂曲譜教材庫,近500首民族聲樂作品分為兩冊:上冊——“必唱曲目”264首,是民族聲樂學習者大學四年必修教材,而且女、男聲分別按年級由淺入深順序的編排,使得在曲目上邏輯清晰,由淺入深。下冊——“自選曲目”220首,是民族聲樂演唱者發(fā)展藝術個性和歌唱能力的補充教材,女、男聲分別按“初、中級”和“中、高級”分類編排。索引中又以歌名漢語拼音順序排序,使之在教學上也比較方便。書中內(nèi)容也詳實具體、豐富多元,例如每一首曲目上都會標記其出處,這樣于一首首獨立曲目中加入了“上下文”語境(context)從而讓它們有了曲目來源的時空坐標感。

6.霍立、金城、霍平主編:《新編中國聲樂作品選》(共15集)⑥霍立、金城、霍平主編:《新編中國聲樂作品選》(共15集),沈陽:春風文藝出版社,1996年版;沈陽:遼寧人民出版社,2013年版。(1996—2013)。此套教材規(guī)模龐大,截止到2013年先后出版共15集,時間跨度長達16年以上,選編聲樂作品接近千余首。此套叢書較為明顯的特色便是編著者著重關注我國聲樂界的新動向,特別是新作品的出爐,因此收錄了較多近些年來金鐘獎、青歌賽等比賽中廣受好評的優(yōu)秀作品。這類作品往往一經(jīng)推出,便有大批的聲樂學習者迫切尋求鋼琴伴奏譜,但市面上的聲樂教材內(nèi)容基本上以選編經(jīng)典歌曲為主,較少選編目前的新作品,所以書中對于新作品的收錄貼近了時代潮流,也為民族聲樂的演唱與教學提供了新的可選取的演唱材料。

當然,由于篇幅限制,其中還有一些綜合性教材以及時間跨度長達數(shù)十年、幾經(jīng)修改的優(yōu)秀教材未能收入其中,如《聲樂教學曲庫》之《中國歌劇曲選》(共3卷)①儲聲虹、徐朗、余篤剛主編:《聲樂教學曲庫》,北京:人民音樂出版社,2000年版。其結(jié)構龐大,按作品體裁分類分卷為中國作品:《中國民間歌曲選》(上、下冊),《中國歌劇曲選》(上、中、下冊),《中國古代歌曲、戲曲、曲藝唱腔選》(上、中、下冊),《中國藝術歌曲選》(共5卷);外國作品6卷。其中鄭景宣編著:《聲樂教學曲庫:中國歌劇曲選》(上、中、下冊),北京:人民音樂出版社,2005年版。選編了20世紀40年代以來的歌劇選曲100首,囊括了近40部歌劇,其中包含歌劇類型:民族風格的歌劇、基本上用美聲唱法演唱的歌劇、音樂劇類型的歌劇。、《中國聲樂作品選》(共兩冊)②徐朗、顏蕙先:《中國聲樂作品選》(共兩冊),上海:上海音樂出版社,1992年版(第一冊)、2006年版(第二冊),此書中選用較多的是1984年以后創(chuàng)作的優(yōu)秀作品,有的是全國藝術歌曲創(chuàng)作比賽獲獎作品如《啊!中國的土地》《祖國,永在我心中》《七月的草原》等;還有部分“五四”以來的優(yōu)秀藝術歌曲、少量歌劇選曲如《一抹夕陽》《小重山》等)以及經(jīng)過改編的民間歌曲。,也有很多時間上早于2004年的民族聲樂教材如上海音樂學院聲樂系編撰的《民族聲樂獨唱歌曲選》(1999年)等未能納入其中。總體來說,從筆者在對上述多部大型套曲形式的民族聲樂教材進行綜合述評后發(fā)現(xiàn),截止到2015年底出版的具有代表性聲樂曲譜教材,其綜合性特點來說是體系龐大、特色各異,在一定側(cè)面呈現(xiàn)出百花齊放之勢,也體現(xiàn)了我國民族聲樂曲譜教材逐步走向系統(tǒng)化、完善化、全面化、深入化的特點。當然,事物總是具有兩面性,在多年的教學實踐中,筆者也發(fā)現(xiàn)在民族聲樂曲譜教材與教學實踐缺乏一致性等問題,至于這些相應的困惑和值得再進一步探討的方面,筆者將于文章的第二、第三部分進行集中性探討和引申。

二、共時之閾:對武漢音樂學院民族聲樂教材之教學與實踐情況分析

聲樂曲譜教材十多年的歷時發(fā)展呈現(xiàn)出姹紫嫣紅之態(tài)勢,而筆者作為一名扎根在民族聲樂教學和實踐“第一線”的教師,對當下自己學院民族聲樂教學過程中曲譜教材的使用情況有較為詳實的了解和教學體會。所以,筆者在民族聲樂教材十年發(fā)展的宏觀語境來看“共時之閾”,就本院目前民族聲樂教材的使用情況和教學應用實踐進行一番微觀探究,總結(jié)出相關特點、提出相關困惑。目的是希望拋磚引玉,從而讓更多的同仁們對民族聲樂教材建設和應用這一問題進行密切關注和思考……

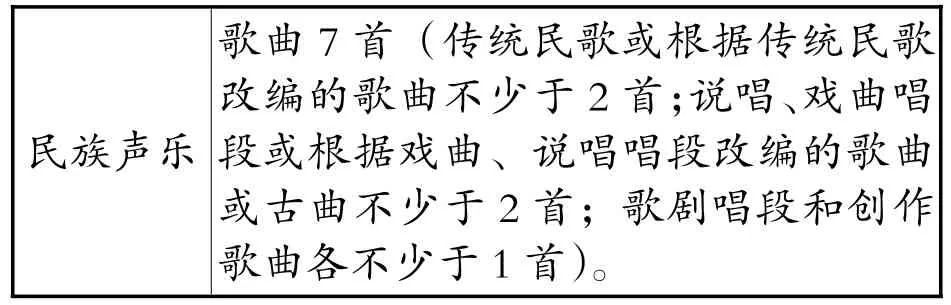

(一)“定性不定形”

總體而言,武漢音樂學院民族聲樂專業(yè)在演唱和教學實踐過程中并沒有硬性規(guī)定統(tǒng)一使用哪一本教材,在曲目方面都是結(jié)合學生自身的嗓音條件和特色進行有針對性的自由挑選;但是對題材或體裁(性質(zhì))有特定的要求。像從本院2014年招收攻讀民族音樂表演專業(yè)碩士學位研究生初試科目表中(見表1)就看出民族聲樂招生考試過程中需要演唱歌曲7首,其中沒有指定曲目參考書目,而是對題材和體裁做出了固定規(guī)定即傳統(tǒng)民歌或根據(jù)傳統(tǒng)民歌改編的歌曲不少于2首;說唱、戲曲唱段或根據(jù)其改編的歌曲或古曲不少于2首;(民族)歌劇唱段和創(chuàng)作歌曲不少于1首。而在民族聲樂專業(yè)碩士研究生畢業(yè)音樂會的曲目要求上也同樣具有這些特點,其包含以下幾方面內(nèi)容:1.傳統(tǒng)民歌或根據(jù)傳統(tǒng)民歌改編的歌曲;2.古曲或戲曲或根據(jù)古曲、戲曲改編的歌曲;3.歌劇;4.創(chuàng)作歌曲。這與招生簡章相互呼應,而教師于平日教學過程中在選擇具體民族聲樂教材和曲目上,也會把以上幾個方面的題材內(nèi)容考慮進去。所以,總結(jié)本院民族聲樂專業(yè)于演唱和教學上對教材要求的第一個特點就是“定性不定形”。

表1 武漢音樂學院2015年招收民族聲樂碩士研究生初試科目要求表(截選)③表格來自武漢音樂學院官網(wǎng)“招生信息”一欄,網(wǎng)址:http://zsks.whcm.edu.cn/info/1005/1051.htm。

于筆者個人經(jīng)驗來說,因為教學教材上“定性不定形”的特點,使得筆者在曲目上有較大的自由選擇空間,所以更能根據(jù)每位學生不同的聲音特質(zhì)和條件來選擇適合他們演唱的曲目,其中使用較為廣泛的民族聲樂教材有第一部分提及由中國音樂學院聲樂系編寫的《中國民族聲樂教材》,沈陽音樂學院民族聲樂系編寫的《中國民族聲樂教程》以及霍立、金城、霍平主編的《新編中國聲樂作品選》(第10—15集)等,因為這些民族聲樂教材在曲目性質(zhì)上做了較為細致的劃分且內(nèi)容豐富。同時,筆者在教材選擇上比較注重其綜合性和細膩程度,比如一套教材中分別單列民族聲樂男聲和女聲分卷,再于其中加入文獻索引、樂曲簡介、創(chuàng)作來源等導向性信息則更佳。這樣能更好的指引學生有特定目標計劃去學習,突出演唱中的重點和難點,并了解相關曲目風格和背景信息,幫助學生課后更好的自己學習和深入思考。

(二)對民族風格和地方性特色的重視

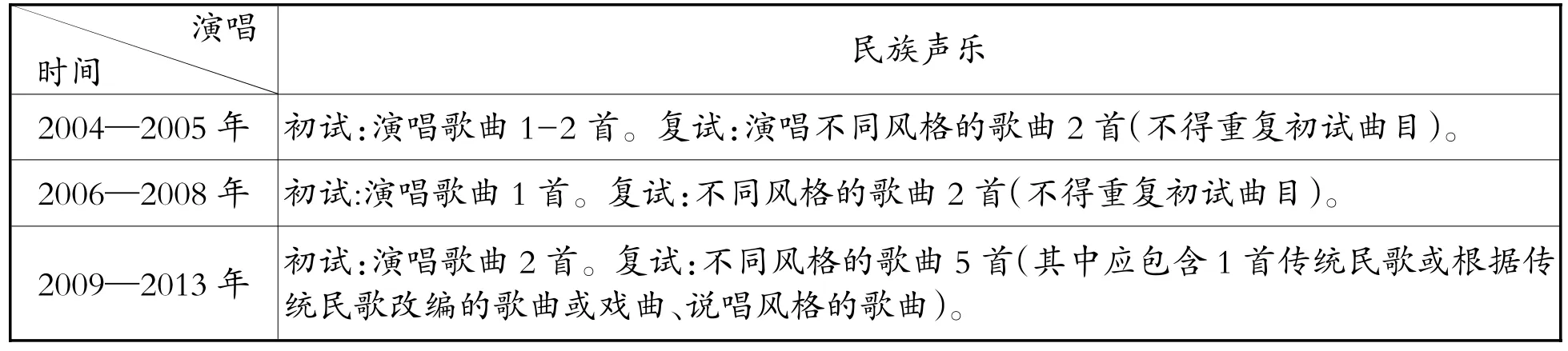

中國悠久的歷史、深厚的底蘊為我們留下了豐厚的民族音樂遺產(chǎn)。而在對民族聲樂作品的曲目選擇上,具有民族風格和地方性特色的作品往往會占據(jù)重要的一席之地。這一特點從本院聲樂系2004年—2013年的本科招生計劃表(見表2)和教學課程改革表(見表3)①兩個表格均截取自龔葉:《武漢音樂學院聲樂系發(fā)展狀況探究》,載《黃鐘》2013年第4期,第55-56頁。中就可以看出端倪。

表2 2004年—2013年聲樂系本科招生計劃表

表3 2004年—2013年聲樂系本科教學課程改革表

從表2“2004—2013年招生計劃”中可知,自2009年開始,民族聲樂演唱者在復試階段從演唱2首歌曲增加到演唱不同風格的歌曲5首,其中特別強調(diào)應包含1首傳統(tǒng)民歌或根據(jù)傳統(tǒng)民歌改編的歌曲或戲曲、說唱風格的歌曲。這不僅體現(xiàn)了對民族聲樂演唱專業(yè)的學生需要掌握更多曲目量,也是在考驗考生掌握不同風格和特色的民族聲樂作品的能力。同時,從表3中也可以看出,近些年來武漢音樂學院在民族聲樂教學實踐中也越來越注重曲目的民族性和地方性特色的體現(xiàn)。例如早在2007年開始便加入了民族歌劇排演課程且不定期的上演“民族歌劇片段”專場音樂會;2009年特意加入了戲曲身段課,聘請了湖北省京劇院李春芳老師、2012年聘請湖北省藝校徐海玉、2013年聘請了湖北省京劇院一級演員工花旦李蘭萍老師等當?shù)貞蚯嚱缑襾斫塘晳蚯矶握n。同時,本院教師余惠承于2012年率先編寫了極具湖北地方特色的教材《湖北民族聲樂教學曲選》①余惠承、金泉瑗編著:《湖北民族聲樂教學曲選》,武漢:長江文藝出版社,2012年版。,在武漢音樂學院民族聲樂教學實踐中運用廣泛。上述實例均說明在近些年本院的民族聲樂教學過程中,老師們已經(jīng)意識到調(diào)整和擴大民族聲樂的曲目類型并廣泛從各類民歌、戲曲、說唱等音樂形式中汲取豐厚養(yǎng)料的必要性。

其實,這也適應民族聲樂發(fā)展趨勢所向,早在筆者于2011年參加第五屆全國民族聲樂論壇的時候,很多與會者同仁在會議中就熱烈討論并提及建議《全國高等藝術院校民族聲樂大賽比賽章程》除規(guī)定的類型性作品之外,還應當根據(jù)中國民族聲樂在戲曲、說唱音樂以及各地特色型民歌的藝術特點出發(fā),對于具有特色的自選型作品給予高度重視。而如果就這特色而言,孟錦慧、楊霖希等人所編寫的《中國聲樂曲選》(共四冊)對于中國傳統(tǒng)經(jīng)典戲曲片段的改編則較為出彩。筆者自己在這些年的民族聲樂教學過程中,也會教導學生真正的貼近民間、走入鄉(xiāng)土生活、嘗試挖掘出自己家鄉(xiāng)一些原汁原味的、十分具有地方性特色的原生態(tài)民歌和戲曲等曲目,再經(jīng)過篩選整合、加入藝術化的改編最終用于自己的音樂會。比如筆者2011級研究生張小琳在畢業(yè)演唱會中,就選取了兩首自己家鄉(xiāng)——河南駐馬店的漢族民歌:遂平縣的《胡八扯》、新蔡縣的《織錦綢》。《胡八扯》描寫的是一些詼諧且不可能發(fā)生的事情,曲目中切分和小倚音的密切使用、節(jié)拍的多處轉(zhuǎn)變等形態(tài)特點都體現(xiàn)出此曲幽默、隨意和奔放的情感基調(diào)。而《織錦綢》則體現(xiàn)當?shù)貗D女在一起勞作織布綢巾的場景,其又是另一種祥和安靜的音樂風格。這名學生經(jīng)過對這兩首駐馬店小調(diào)類民歌的挑選并加入藝術化處理、擴充和改編,最終于自己的畢業(yè)音樂會生動貼切地演唱了這兩首獨具地方韻味的民歌作品,讓觀眾耳目一新,不但產(chǎn)生了良好聽覺感受,還豐富了音樂會曲目的內(nèi)容,在創(chuàng)新的同時也串聯(lián)起了中國傳統(tǒng)音樂文化。

(三)“循序漸進”、“由淺入深”

“循序漸進”、“由淺入深”是武漢音樂學院民族聲樂教學中的一條十分重要的原則。于筆者“個人經(jīng)驗”而言,如若編者在一本民族聲樂曲譜教材的編寫過程中,明確所編教材適用的層次和立足點,從技術、藝術、教學等多方面有計劃、有步驟的編撰,并在難易程度上進行初級、中級、高級的劃分,這樣的民族聲樂教材就比較能把科學性和系統(tǒng)性結(jié)合起來,也將更受各大音樂院校民族聲樂教師的歡迎和喜愛。在這點上,沈陽音樂學院民族聲樂系所編寫的《中國民族聲樂教程》就是一本不錯的選擇,該教材包含了從民族聲樂演唱專業(yè)本科至研究生階段教學與實踐的適用范圍,其不但收入了我國西南、東南以及東北等邊疆少數(shù)民族的各類傳統(tǒng)音樂形式的改編曲目,書中還分列出初、中、高的教學層次以及男女聲種教學與實踐作品,使之在內(nèi)容上循序漸進、由淺入深、完整而詳實。

三、“個人經(jīng)驗”之上的綜合性探討

雖然近十年來,民族聲樂教材的建設已經(jīng)取得了相當不錯的發(fā)展,但是其建設中的規(guī)范性、實踐性、創(chuàng)新性等問題也同樣不容小覷。比如,教材內(nèi)容與學生的聲音類型、聲部劃分②從學術層面來看,作為歌劇藝術重要支撐體系的“聲部劃分體系”在國外聲樂學術界早已成為成熟的學術體系,而對于中國民族聲樂而言其研究才處于起步階段。由于受我國傳統(tǒng)民歌、戲曲和說唱藝術的旋律音調(diào)及演唱審美思維長期以來單線條橫向發(fā)展習慣的影響,男、女聲高聲部作為民族聲樂的主流文化多年來一直獨領風騷,而民族聲樂中、低音聲部的發(fā)展則相對失衡。不相適宜。民族聲樂教材中曲目基本為男、女聲高聲部作品,適宜中、低音聲部演唱的民族聲樂作品卻明顯匱乏,至于專門為各聲部定位編寫的中、低音聲部的聲樂教材則更是難覓蹤跡。其次,聲樂曲譜教材的廣泛性、全面性不夠,很多曲目都是已經(jīng)出版的民族聲樂曲譜教材中已有曲目的重疊。當然,這其中也不能脫離教師的指引作用。因為作為一名民族聲樂教師,只有充分認識民族聲樂教學的科學性、系統(tǒng)性,同時也應大量接觸、了解我國現(xiàn)有的聲樂曲譜教材,并了解其編撰特點、內(nèi)容結(jié)構以及編排的針對性,才能根據(jù)學生不同的需要和特性選擇正確的教材,調(diào)動學生積極性,這樣才能達到較高的教學質(zhì)量,形成教與學的良性循環(huán)。而且學生的理解能力、音樂感受力、音樂素養(yǎng)等各方面的個性化差異,在教材選曲上教師也應當因人而異、因材施教,避免一概而論。

總之,民族聲樂的教材建設以及其教學和時間應用具有長遠的重要性,此次兼具“歷時之維共時之閾”的綜合性梳理,無論是對于民族聲樂教學者抑或?qū)W習者而言,都具有一定的理論與現(xiàn)實意義。而至于對其未來的展望和希冀,則正如筆者在參加第五屆民族聲樂論壇時眾多同仁提出的那樣:“民族聲樂教材的建設從歌曲的選擇、伴奏的創(chuàng)作、教學經(jīng)驗的研討與歸納、教學演唱提示的撰寫等,都需要有更加權威、精致、規(guī)范、有針對性、有多樣性、可推廣的優(yōu)秀教材,這也是我們未來要努力的方向。”①廖昌永:《關于民族聲樂事業(yè)發(fā)展的幾點思考》,載《天籟》2011年第4期,第15頁。

作者簡介:徐樺,女,武漢音樂學院聲樂副教授、碩士生導師。