昆明市城中村改造后居民體育活動現狀

□黃蕓 付珣(.大理大學云南大理67003;.潛江園林高級中學湖北潛江43300)

?

昆明市城中村改造后居民體育活動現狀

□黃蕓1付珣2(1.大理大學云南大理671003;2.潛江園林高級中學湖北潛江433100)

摘要:城中村是我國城市快速發展產生的特殊現象,城中村改造也是我國城市化進程快速發展的必然結果,昆明作為云南省的政治、文化、經濟中心,在工業化加速、城市化提升、市場化轉型和國際化拓展的趨勢下,2008年初,中共昆明市委九屆四次全會作出了實施“城中村”改造的重要決定。如今城中村改造已經取得了階段性的成果,如何創造更符合城中村改造后居民需求的體育環境,如何恢復原有的體育鍛煉氛圍,如何創建更和諧的新社區是城中村體育發展策略的主要任務。

關鍵詞:昆明市城中村改造體育活動

1、研究對象與方法

1.1、研究對象

昆明盤龍城中村改造后的張官營、鳳凰新村、唐家營片區居民;昆明市西山區城中村嚴家地居民。

1.2、研究方法

文獻資料法、訪談法、問卷調查法、數理統計法。

2、昆明市城中村的概況

2.1、昆明市城中村的基本情況

隨著城市化的快速發展,城市邊緣尤其是大都市城鄉結合部的農村,由于受城市集聚效應和擴散效應的雙重影響,成為城市化最活躍的地區。隨著城市規劃用地的擴大,這些農村被規劃為城區,慢慢被現代城市包圍,形成完全不同農村與城市的社區,被稱為“都市村莊”又稱為“城中村”。昆明市城中村量大面廣,基礎設施不全。在249平方公里范圍內有多達336個城中村,涉及村民60多萬人,而且從城市核心區到城市邊緣均有分布。

2.2、昆明市城中村的改造情況

城中村改造自2008年啟動以來,截止2010年12月31日,已完成149個城中村改造項目審批,120個城中村進入拆遷,2011年起三年計劃,在2013年內完成城中村的土地拆遷,安置房建設等。在政府的領導下,城中村拆遷改建后,城市綠化,環境面貌大大的得到改變,過去擁擠、狹窄的臟、亂、差的形象不斷刷新,城中村改造前途光明,任重道遠。

3、城中村改造后居民體育運動的基本情況

對285民社區居民進行調查,發放問卷285份,回收256份,回收率85.5%。

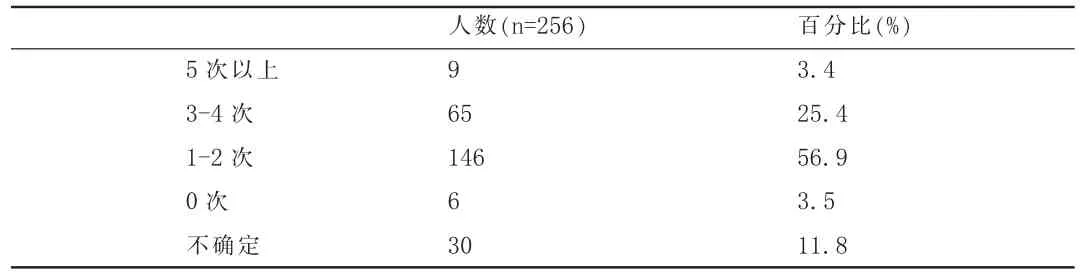

3.1、城中村改造后居民每周體育鍛煉次數

表1 居民每周體育鍛煉次數頻率表

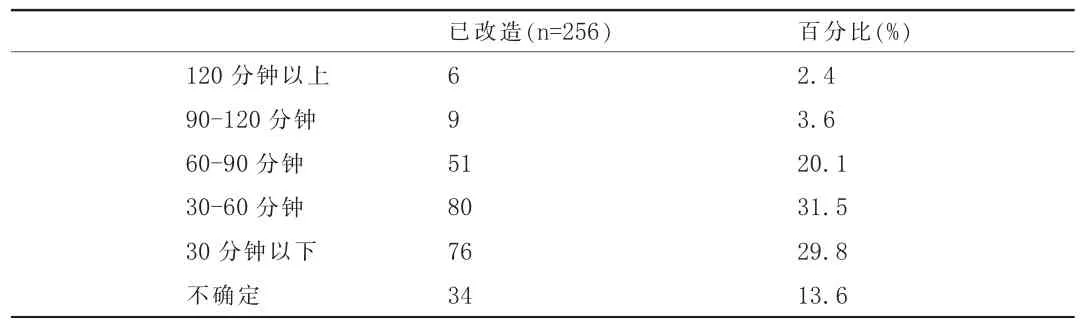

3.2、城中村改造后居民每周體育鍛煉時間

表3.2 居民每周體育鍛煉時間情況頻率表

從表1可知有半數以上的人每周鍛煉次數在3次以下,每次鍛煉時間為30-60分鐘,綜合分析可以得知,居民的體育人口屬于較少。體育人口的多少受人們健身觀念的影響,城中村居民他本質上是農民,受傳統農民觀念影響,“勞動就是鍛煉”的觀念根深蒂固的在他們心中,認為體育活動是城市人的事,吃飽飯沒事干,不愿意花時間在這種沒有收入反而要花費的活動上,這是造成城中村居民體育人口偏少的原因之一。

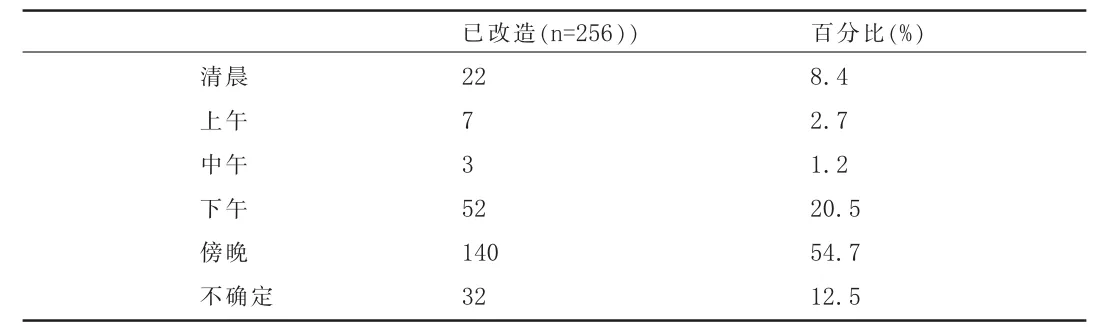

3.3、城中村改造后居民參加體育鍛煉時段

表3 居民參加體育鍛煉時段頻率表

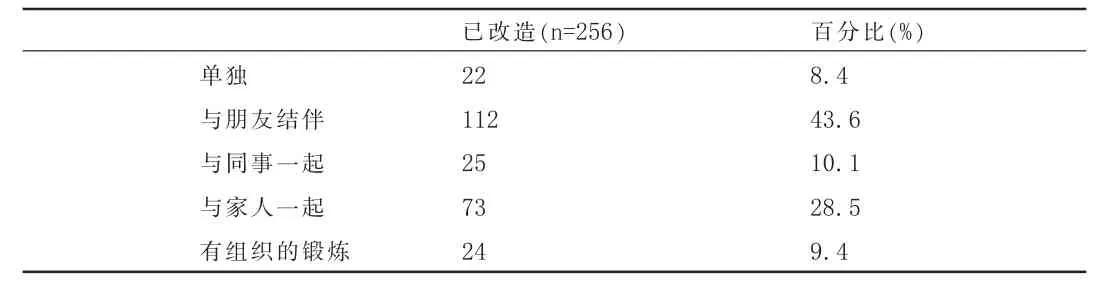

3.4、城中村改造前后居民參加體育鍛煉形式

表4 居民參加體育鍛煉的形式

如表4所示,居民在體育活動形式上大都是選擇與朋友結伴、與家人一起,對鍛煉伙伴的依賴性較強,而選擇有組織的參加體育活動的比率都相對教少。但選擇有組織的鍛煉的影響因素又是多方面的。有組織的參加體育活動,使一些興趣相投的人們聚在一起,使人們獲得參加組織的歸屬感、依賴感和遵守組織規則的約束力,這是經常參加體育活動的保障。因此社區的體育組織在帶動居民參加體育鍛煉的積極性上有很重要的作用。

3.5、城中村改造前后居民參加體育活動動機

表5 居民參加體育活動的動機

從表5可以看出,城中村改造居民體育鍛煉的動機主要傾向于增強體制和健身,但是居民對體育鍛煉的認識程度和層次都在不斷的拓展和加深,不在只局限于體育鍛煉的健身和娛樂功能,而是更廣泛的從多角度認識到體育鍛煉的積極作用。

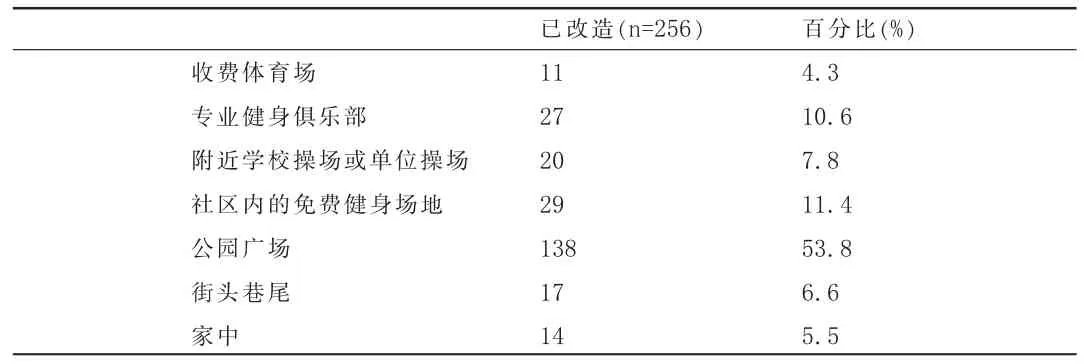

3.6、城中村改造后居民參加體育活動場所

從表6可以看出,居民體育活動主要場所公園廣場占53.8%,在社區的免費健身場地的有11.4%,這是由居民所生活社區的基礎建設情況所決定的,城中村改造后建筑規劃較好,社區有配套的公園廣場、免費健身路徑,為居民提供了良好的段練條件,為社區的體育文化發展提供了基礎保障。但是我們還可以看出居民到后方體育場所和職業健身俱樂部的很少,由此看來還要加強對居民體育消費觀的引導。

表6 居民體育活動場所選擇情況

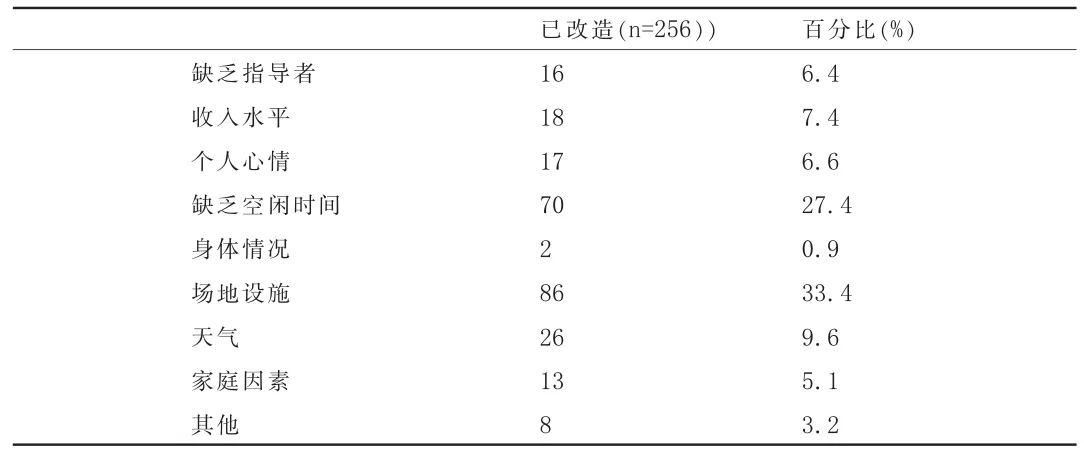

3.7、城中村改造居民參加體育鍛煉因素

表7 參加體育鍛煉因素

影響居民參加體育活動的因素是多方面的,工作繁忙、沒有時間、健身場地等因素不同程度的影響居民的體育行為,從表7可以看出制約居民參加體育鍛煉的主要原因是場地設施使居民的活動范圍受限的,已改造的占總人數的33.4%,政府加大了對體育基礎設施的投入,滿足部分人對體育運動的需求,但是數據表明現在的力度還是不夠的,還需要提高。

3.8、城中村改造前后居民參加體育活動項目

表8 體育活動項目情況

如表8所示,居民比較傾向于不受場地限制和基本沒有消費的體育活動項目,有2.1%的人選擇的運動項目是網球,自行車、羽毛球、乒乓球等項目也有人參與,雖然人數不多但也標志著已改造居民已經跨入了城市運動的范圍,經濟條件和體育場地設施是居民選擇體育運動項目的主要因素之一。

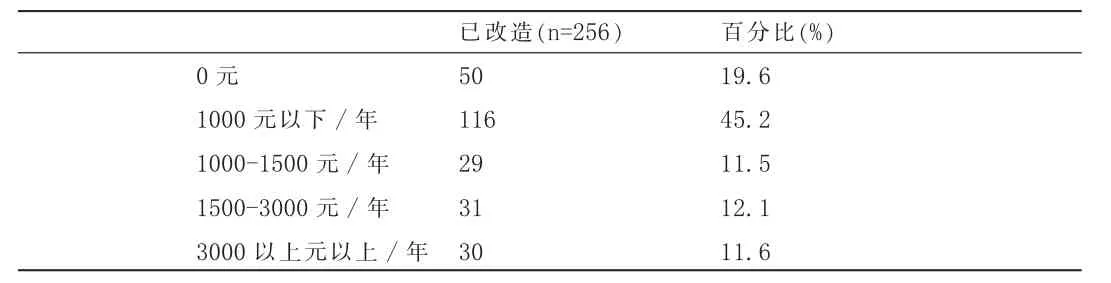

3.9、城中村改造前后居民體育活動消費

從表9居民進行體育消費的情況和體育消費能力有很大關系,已改造的居民獲得大筆賠償金,經濟較為寬裕,為體育活動的開展提供有了經濟支持。

表9 居民對體育活動消費情況

從總體來看居民的體育消費還是較低,并且還有很大一部分人不愿意進行體育消費,所以需要加大對居民消費的正確引導的力度,增加體育消費總量,提高體育消費水平,創新模式拓展大眾體育消費水平,投資興建適合群眾需求的體育消費場所,引導體育產業發展,鼓勵居民體育消費。

4、昆明城中村改造后社區體育管理情況

社區體育管理是指通過一定方式整合資源、發揮資源的最大價值,實現社區體育目標的活動過程。社區體育管理能夠連結社區里不同的群,不但能增強居民體質,提高生活質量,而且在增進社區人際關系,增強社區凝聚力,強化社區意識,促進社區建設方面發揮著重大作用。

根據調查得出居民對體育設施很不滿意,體育設施面積不足,不能滿足居民需求。居民較多的活動場地就是小范圍的廣場和健身路徑(社區體育器械活動場地),和一些收費的體育場所和健身房。學校周邊的體育資源主要提供給學生使用的基本不對外開放。管理部門應該整合周邊資源,滿足居民的健身需求。

社區有組織體育活動,但是很少,并且居民參與意識不高,改造后人們居住環境變化,居民還沒有適應這種生活習慣,不愿意與社區其他人交流,不愿意參加集體活動,對現有狀況出現排斥心理,也會造成了這一現象。社區體育宣傳活動還較少,應該加大宣傳力度,提高居民的體育鍛煉意識,有利于體育活動的開展。開展城中村改造后社區體育需要建立一套較為完整的組織體系。市區人民政府有關部門應該牽頭,然后由街道、居委會組織建立社區體育管理體系,為居民體育的普遍化、生活化提供組織保證。

5、結論與建議

(1)市政設施應該及時配套,加強對現有體育場地設施的管理;

(2)提高新社區領導者的體育文化素質和輔導隊伍的建設;

(3)加強宣傳體育健身娛樂文化與教育引導;

(4)加強健身組織的建設;

(5)培養居民體育意識;

(6)豐富體育文化活動的開展方式,發展有社區特色的體育文化活動,發展與旅游和低碳休閑結合的育文化活動,開放公共體育設施等。

參考文獻:

[1]王放.中國城市化與可持續發展[M].北京科學出版社,2000.12.

[2]李俊夫.城中村的改造[M].科學出版社,2004.6.

[3]劉佩德等.我國城市居民體育現狀及其發展戰略思考[J].體育科學,1990(1).

[4]王梁超.西安市”城中村”社區群體體育活動現狀的調查與分析[J].西安體育學院學報,2005,(11).

[5]賴學鴻.“城中村”與城市居民體育鍛煉行為之比較[J].山東體育學院學報,2009,9.