可繼堂的建筑形制與源流探析

陳 琳,程建軍

(三亞學院 藝術學院,海南 三亞 572022)

可繼堂的建筑形制與源流探析

陳 琳,程建軍

(三亞學院 藝術學院,海南 三亞 572022)

位于海口市瓊山區的丘濬故居建筑群是由元入明時期瓊北傳統民居的重要建筑遺存,其建筑形制及主體構架保留了元明時期的基本特征,具有較高的研究價值。本文首先對丘濬故居歷史沿革、建筑特征進行整體闡述,繼而以主體建筑可繼堂作為主要研究對象,詳細分析論證其建筑形制、構架特色。再通過與丘濬原籍同時期建筑構架特點的對比,尋求移民文化影響下建筑構造做法的演變與源流關系,最后來探討瓊北地區廳堂民居地方性建筑特征與適應性。

丘濬故居;可繼堂;建筑形制;移民文化;源流

丘濬故居坐落在國家歷史文化名城海口市瓊山區府城鎮金花村,始建于元末明初,曾是明代“理學名臣”丘濬的出生地,是海南當地現存最早的木構民居建筑,其建筑布局、結構特征和藝術特點方面都有著承前啟后的意義。作為元明時期建筑歷史信息和演化的佐證,具有較高的歷史、科學、藝術價值,為此其于1996年被公布為全國重點文物保護單位。本文擬對其主體建筑“可繼堂”進行分析,包括三部分內容:一是分析可繼堂建筑歷史沿革、建筑概況與構架特色;二是研究移民文化影響下建筑構造做法的演變與源流關系;三是對瓊北地域性建筑的特征與適應性做初步的探討。

一、可繼堂的建筑形制

(一)歷史沿革

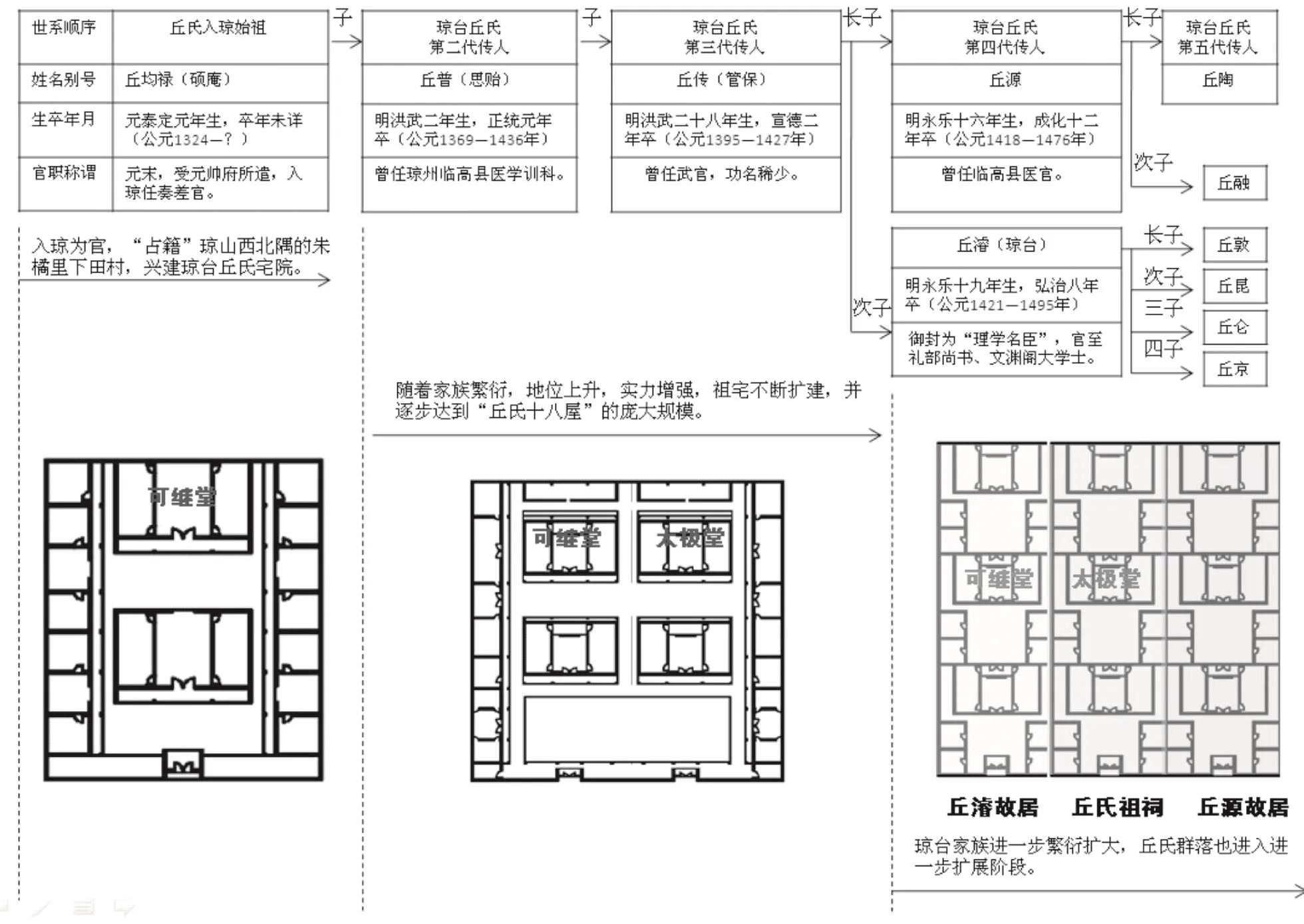

據丘家十八代大宗孫丘廷佩重修《丘氏家譜》(四卷本)中記載丘氏祖宅創建于元末明初,明洪武二年(1369年)建成,前后大約經歷了五年時間。歷史上的丘氏祖宅建筑群位于瓊山縣下田村(今海口市府城鎮金花村),包括兩部分:其一,丘氏入瓊始祖丘均祿于元末明初始建的前堂、可繼堂以及丘濬時期在此基礎上加以擴建的愿豐軒、寶敕樓等建筑;其二,丘氏祖祠及丘濬之兄丘源故居。現存的丘濬故居、丘氏祖祠、丘源故居均一墻之隔,毗鄰而建。按照海南傳統民居布局特點及丘氏族譜的記載,現將入瓊始祖至第五代傳人的世系傳承關系和丘氏宅院的創建、擴建歷程概括地列為(圖1):丘氏宅院的擴建、增建隨著族人數量不斷增加,在丘濬京城任職時期,達到了“丘氏十八屋”的空前規模。《學士莊記》記載中“與

圖1:瓊臺丘氏譜系與宅院擴建示意圖①該圖參考(清)丘廷佩重修:咸豐九年《丘氏家譜》(四卷本)的譜系。

(二)建筑概況

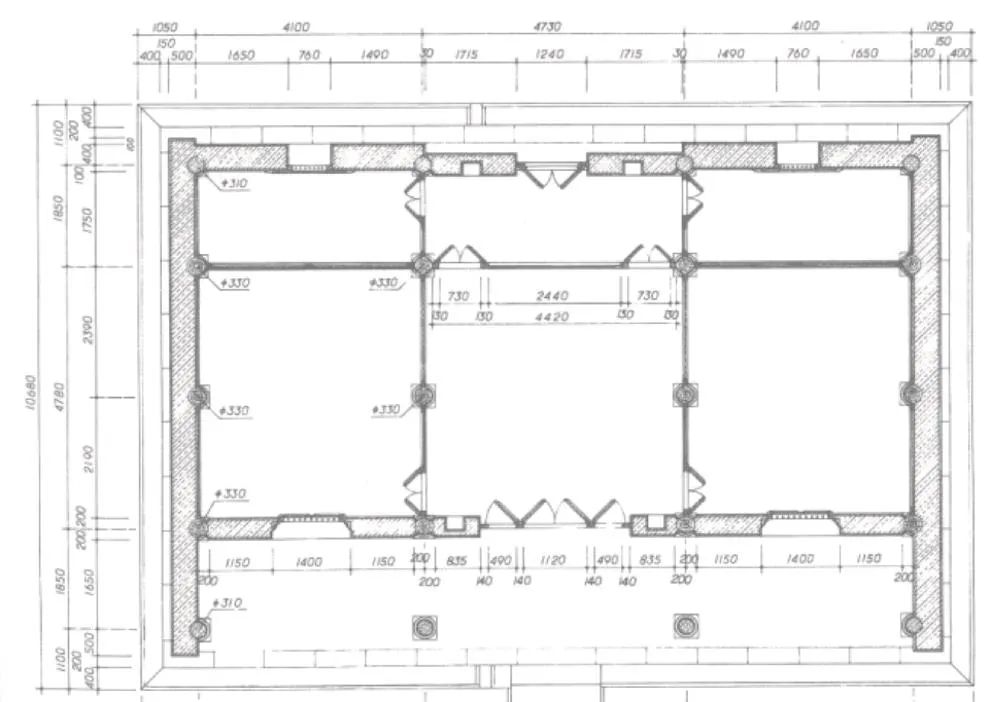

“可繼堂者,瓊臺丘氏之正寢也。”[3]可以判定可繼堂是該組建筑的主體建筑,“堂以可繼名,摘先祖思貽公所題堂楣對句語也。”[3]——“嗟無一子堪供老,喜有雙孫可繼宗。”[3](P.353)丘濬曾因“是堂(即可繼堂)崩以既壓而更新之”[3](P.353)而重修可繼堂,但并沒有對主體進行根本性的改變。可繼堂面闊三間,通面闊12.96m,布局方式為“一明兩暗”,明間(俗稱“掛廳”)寬為4.7m,空間分前后堂,前堂約占據三分之二以上面積,供族人祭祖和聚會議事之用。屏風后為后堂。次間寬為4.1m,通進深 8.48 m,并分隔形成前后左右共四間生活起居用房(圖2)。可繼堂立面尺度從地面至正脊高 5.8m,檐口高2.6m。因此屋檐檐口正好在建筑立面的水平中線處,屋身低矮,屋架舉高不大,斗栱古樸,出檐短促低平,正脊兩端修繕后使用了魚形鴟吻。魚飾是與沿海沿河文化分不開的,古百越之地人們賴水而生,以漁為業,給他們帶來巨大利益的魚類和對其產生威脅的鰲魚自然成為其崇拜對象,進而轉化為圖騰[4]。體現了海南元末明初建筑立面造型較為獨特的風貌。

(三)構架特征

可繼堂的梁架結構屬于廳堂型構架,按《營造法式》分類,類似“十架椽屋分心前后乳栿用五柱”式,但有所區別。由于經濟原因和觀瞻要求而不同,前檐用月梁斗栱,后檐用直梁瓜柱。前后檐柱與前后金柱間架設乳栿,其上設剳牽。中部構架以中柱為軸線分別對稱地于前后架設三椽栿、乳栿及頂部的剳牽。再加之檐槫、中平槫、脊槫、闌額、地栿加強橫向連接(圖3)。正堂前后撩檐桁上皮間距918cm,脊檁上皮到挑檐檁上皮的豎向高度243cm,屋架舉高比為1:3.78,接近《營造法式》廳堂舉折制度之規定。

圖2:可繼堂平面圖

圖3:可繼堂明間梁架剖面圖

二、 源流研究

(一)閩瓊移民文化影響

丘濬祖先原籍河南固始人,自唐廣明間入福建泉州府晉江縣,其后丘濬曾祖父丘均祿于元代末年受元帥府派遣赴海南瓊山任職,因戰亂難歸而落籍瓊山府城鎮下田村,成為丘氏入瓊始祖①(清)丘廷佩重修:咸豐九年《丘氏家譜》(四卷本),卷一:146。。瓊北地區作為海南島最早的移民地,其主要移民人口來自福建莆田等地區。故稱“瓊者莆之枝葉、莆者瓊之本根”[5]。新遷入地的居住方式自然受到原遷入地居住方式的影響。如住宅最基本單元都采用“一明兩暗”的模式,組合方式多用院落式組合。丘濬故居在傳承閩南地區民居建筑風格的同時逐漸被當地同化,演變出適應當地地域氣候的特征。史籍記載,海南島歷史上各州縣署都曾經被臺風襲擊而毀壞。如嘉慶澄邁縣志記載“縣有官署崇禎末年,颶風大作,又盡傾覆”等等。反映在建筑形式方面就是屋身低矮,舉高不大,出檐短促低平及其坐東朝西方向設計,充分考慮了抵抗臺風、暴雨、防潮的地方特色。可繼堂“一明兩暗”式建筑單元采用屋面平緩的硬山雙坡屋頂(屋頂舉高與進深比約為四分之一,而傳統的建筑多為三分之一)。平緩的屋面是長期遭受臺風襲擊后的實踐中積累經驗后的結果。海南島又為瓊州海峽所隔,陸路交通不便,很少卷入北方動蕩的漩渦,移民文化產生的滯后性反映在建筑中就是保留了中原文化的早期原型。可繼堂梁架結構中月梁、駝峰、斗栱、托腳、叉手等做法均延續了濃厚的內地宋元建筑做法與風格。

(二)構造做法的源流與演變

1. 插栱替木式縱向構架節點

圖4:插栱替木式柱檁節點.邵武.福鼎

圖5:前堂次間梁架圖(作者自攝)

2. 滿榫造圓作月梁

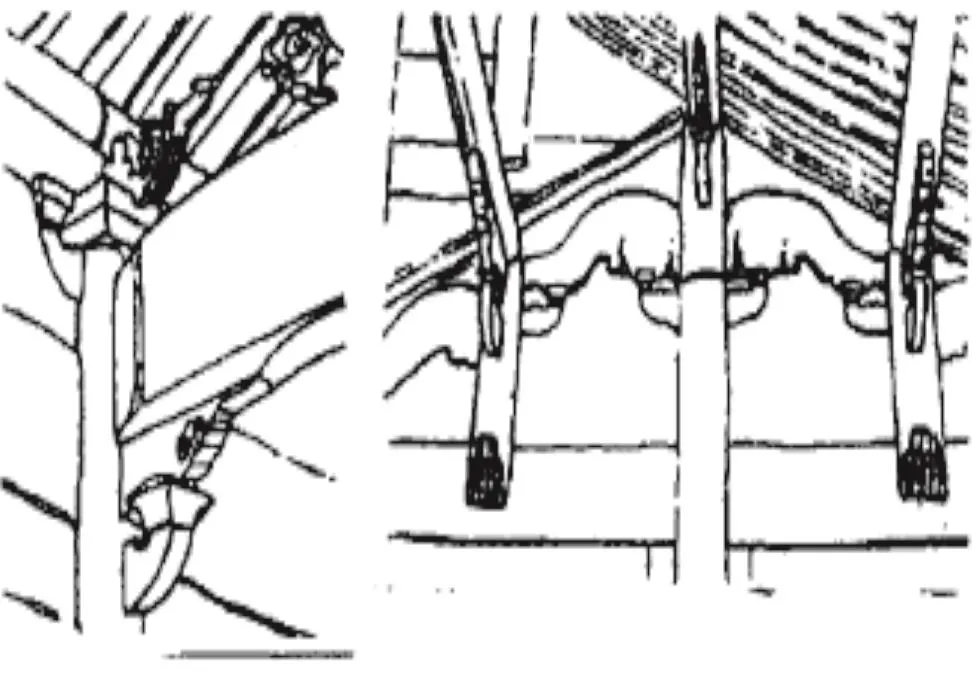

可繼堂的月梁造型飽滿,呈圓作月梁式,典型特征是在廳堂明間梁架上使用矩形而琴面明顯的月梁,梁肩的弧度較大。如《營造法式》中規定梁肩卷殺后梁尾高度僅是原梁高的一半左右,而可繼堂的月梁梁尾的高度即入榫部分高度不減,厚于榫厚的部分上作卷云耍頭,下作曲線斜項。這種構造方式在福建閩東的福鼎地區民居可以找到原型(圖6、7),與閔瓊地區長期人口遷移,文化、技術交流的影響相吻合的。

圖6:圓作月梁式.福鼎

圖7:可繼堂前檐月梁照片(作者自攝)

三、結語

綜上所述,丘濬故居可繼堂作為瓊北木構民居的早期代表,在建筑布局、結構形態和構造做法等側面反映出了閔瓊地區移民遷徒、社會發展、文化交流的深厚聯系。又由于其海南島特殊的地理位置及氣候條件,在建筑材料、防潮防風等技術性的處理方面,保持了自己的特色。反映在建筑形式方面就是屋身低矮,舉高不大,出檐短促低平及其坐東朝西方向設計。可以說,丘濬故居既承載著古代中原的建筑文化印記,又表現出對當地自然氣候條件影響的適應。

[1](明)丘濬.丘文莊公集·四庫全書存目叢書集第 406 冊[M].濟南:齊魯書社,1997,7:358.

[2]吳銳,王亦平,黃培平.海南丘濬故居修繕工程報告[M].北京:文物出版社,2003:39.

[3] (明) 丘濬.丘文莊公集·四庫全書存目叢書集第 406 冊[M].濟南:齊魯書社,1997,6:352.

[4]程建軍.嶺南古建筑脊飾探源[J],古建園林技術,1988,12,(4):27.

[5]海南省文昌市地方志編纂委員會. 文昌縣志[M].北京:方志出版社,2001.

[6]楊定海.海南島傳統聚落與建筑空間形態研究[D].廣州:華南理工大學,2013.

[7](明)歐陽璨,等.萬歷瓊州府志[M].北京:書目文獻出版社,1990.

[8]張玉瑜.福建民居木構架穩定支撐體系與區系研究[C].建筑史論文集,2003,1:26-36.

J59

A

(2016) 02-114-05

2016-09-15

國家自然科學基金(51278196)亞熱帶建筑科學國家重點實驗室課題2014ZA05。

陳 琳(1981- ),女,河南開封人,三亞學院藝術學院,講師,從事建筑歷史與理論方向的研究。