“咱們的好書記”

譚全秋 薛文軍

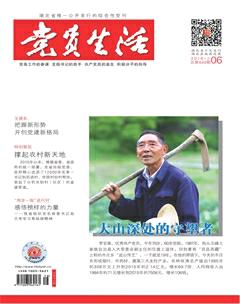

“換掉‘老腦筋,發展新養殖,必須念好邱書記的真經。”時下,襄陽市襄州區石橋鎮李百戶村支書張付忠謀劃起發展來,口若懸河,思路清晰。他口中的“邱書記”指的是襄州區委宣傳部駐該村第一書記邱長源。

“好猛的日頭還到處跑,快進來坐坐。”“家里剛做了烙餅,你拿幾個回去嘗嘗。”……進村的路上,村民見到邱長源,臉上滿是歡喜。村民們不擅言語,但把他當成自家人。

腳下有泥,心中有底。2015年7月,邱長源到村之后,就住了下來,一鋪炕、一張桌子、一張椅子成為他的“第二個家”。走訪農家小院,與群眾拉家常,在田間地頭揮汗如雨,村子的發展現狀在邱長源腦海中漸漸立體起來——村窮人心散,吃糧眼望天,用錢靠貸款,傳統農業產業單一,群眾致富無路,是遠近有名的“特困村”。

“哪怕一團亂麻,也能找出線頭。”邱長源堅信,“丟掉私心,自然得民心。”為了真識貧,他堅持“一個也不能漏,一個也不能多”的原則, “住樓房或在城鎮擁有商品房不評” “家庭有國家機關或事業單位人員不評”……“十不評”明確了門檻;再“一看四評”,看家庭年人均純收入,評生產資料、評勞動能力、評教育程度、評健康狀況,按指標量化打分,排出了先后。

工作隊一家說了還不算。戶申請、組提名、村評議……一個環節不能少。“公開透明讓大家服氣,真正做到保基本、保底線、保民生。”村民李志華說。

邱長源從群眾的迫切希望入手,2015年四處“化緣”近千萬元,打通3條通組路,建滾水壩1座,修新渠1條……首戰就實現了“一無四有四通”的目標。

為進一步提升群眾的幸福感,邱長源在拉長補齊民生保障的短板上下功夫。當4000多畝田地遭“卡脖旱”時,他跑前忙后摘掉缺水村的“帽子”,使村民增產糧食400多萬斤,戶平增產12500斤;全村增收320多萬元,人均增收2400元。

邱長源“奔跑”的姿態贏得了民心。他到任后,開展4次“一對一”幫扶活動,贈送糧油1500多斤,走訪慰問200多人次,送去慰問金1萬多元,舉辦種養技術培訓班3期,投入200萬元扶持3家養殖大戶,帶動村民養殖牛羊800多頭,村民增收的路也打通了。

“真是連做夢都沒想到,幾十年的土坯房,變成了磚瓦房,這多虧了邱書記啊!”站在入住不久的新居前,72歲的五保老人李光新忍不住淚流滿面,“他還為我免費安裝電路,送來小家電。”

“干部多付出,百姓就有盼頭。”邱長源圍繞扶貧主導產業積極謀劃中長期產業項目。“短平快”產業以糧食、蔬菜、泥鰍黃鱔等特色種養業為主;中期重點發展黃金梨、五月桃特色水果種植,今年新增水果面積近千畝;長期重點發展畜禽養殖,努力使全村出欄牛羊2萬頭。

如今,李百戶村今非昔比。投入200多萬元的光纖進村入戶,一個集養殖和農業觀光為一體的20畝示范園初具規模,太陽能路燈、健身器材、遠教投影機……讓鄉村有了“城市范兒”。茶余飯后,群眾像過年一樣,扶老攜幼爭相涌入群眾文化廣場,跳舞、唱歌、打籃球,村民張煥琴感激地說:“這多虧了咱自家的好書記!”