復合地層盾構施工監測分析及控制技術措施

金 華,劉鳳華

(南京地鐵建設有限責任公司,江蘇南京 210000)

?

復合地層盾構施工監測分析及控制技術措施

金 華,劉鳳華

(南京地鐵建設有限責任公司,江蘇南京 210000)

摘 要:文章以南京地鐵3號線新莊站—雞鳴寺站區間盾構隧道為工程背景,對該區間各類型地質條件下盾構施工以及下穿九龍華隧道的實測數據進行分析,并根據復合地層情況的差異,得出復合地層中盾構法施工對地表沉降影響的規律,結合該區間的復合地層條件,提出相應的對環境影響的施工控制措施。

關鍵詞:復合地層;盾構施工;控制措施

1 工程概況

南京地鐵 3號線新莊站—雞鳴寺站區間位于南京市玄武區,區間隧道為雙線隧道,左線長 2688m,右線長 2684m。隧道拱頂覆土厚度 9.2~34m,至玄武湖邊中間風井處隧道埋深達最大 34m。區間隧道穿越地層包括淤泥質粉質黏土、粉質黏土、粉土、粉細砂、混合土、閃長巖、角巖化泥巖等,地質變化快,巖石強度高,為典型的復合地層,也是南京地區極具代表性地質區間。

沿線側穿新莊立交橋樁、南林大廈、南京市城建中等專業學校、市政府,下穿龍蟠路地下過街通道、九華山公路隧道等公共建構筑物。

2 施工監測分析

2.1監測點布設

南京地鐵 3號線新莊站—雞鳴寺站區間建立了地面沉降監測網,在現場布置平行于隧道軸線的沉降監測點和垂直于隧道軸線的沉降監測點。平行于隧道軸線的沉降監測點每 5m 布設 1 測點,垂直于軸線的沉降監測點每 50m 布設 1 組長 24m 的斷面,每組斷面均為 9 測點,與隧道軸線水平距離分別為 0、2、3、6、12m,左右對稱布設測點,監測范圍為盾構前 20m 和后 30m。

九華山隧道建設有東線、西線 2 條隧道,在 3號線下穿區段的九華山隧道設有 5 個監測斷面,監測斷面間距 6~8m,每個監測斷面設有 4 個監測點,監測點布設在九華山隧道中間墻(快車道旁)和兩側墻(慢車道旁)上。

2.2監測數據分析

2.2.1流塑狀淤泥質粉質黏土及粉土夾粉質黏土地層沉降分析

本地層區間隧道里程 K18+192~K18+480,隧道拱頂埋深 10~15m,掌子面為流塑狀淤泥質粉質黏土及粉土夾粉質黏土地層,土質強度較低。以右線地表平行于盾構軸線監測點 DB10-05、左線地表平行于盾構軸線監測點 DB10-10 及左線地表平行于盾構軸線監測點 DB10-17 的沉降為例,研究本復合地層類型區間段的沉降機理及規律。

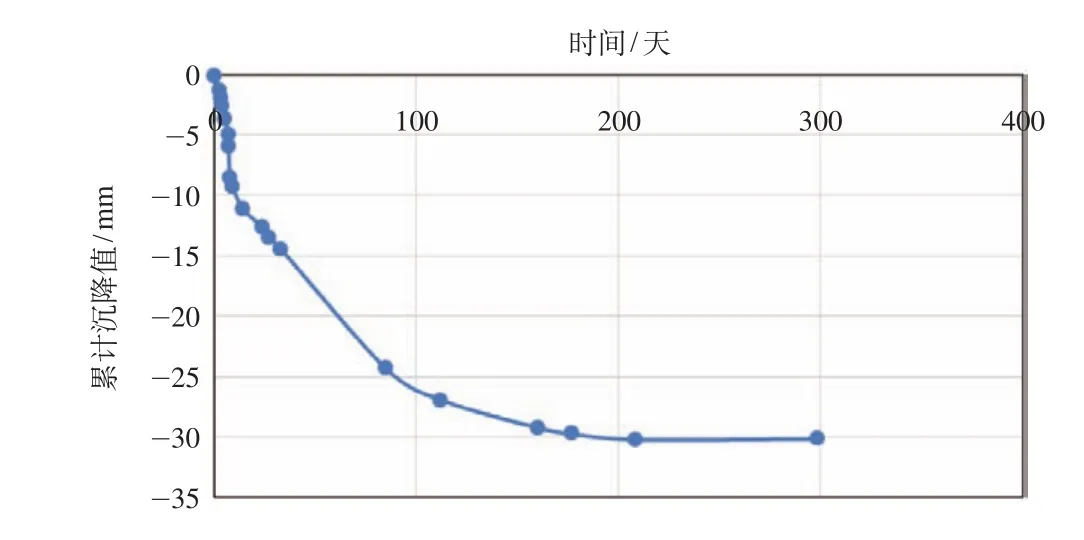

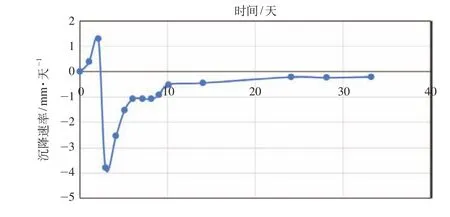

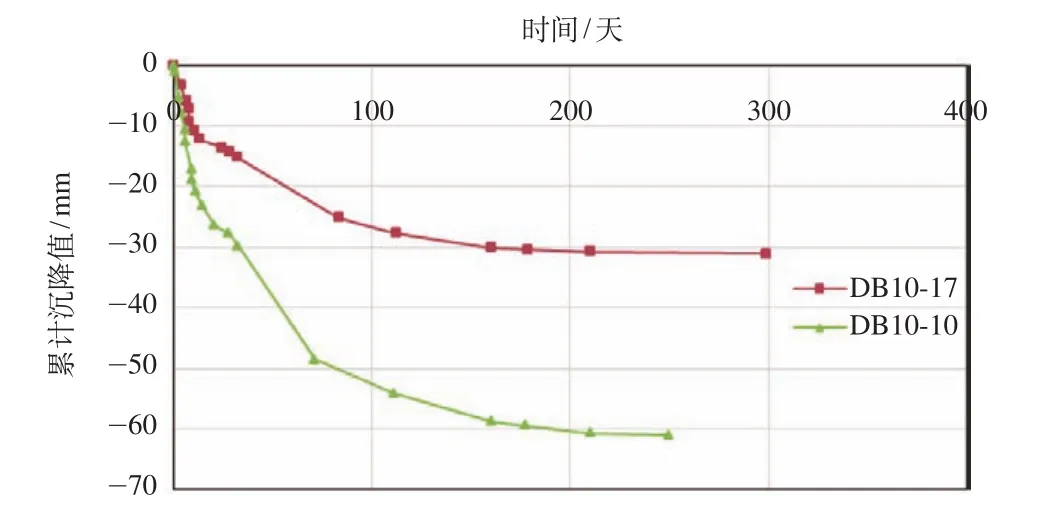

(1)由圖 1 和圖 3 可知,盾構在全斷面軟弱地層中掘進時,地層對盾構的抗擾動能力較差,對地層損失的反應明顯,在盾構通過后產生較大瞬時沉降,約為 10mm,由于淤泥質土體的次固結時間較長,在盾構機通過約 150 天最終沉降達到約 30mm,并逐漸趨于穩定。

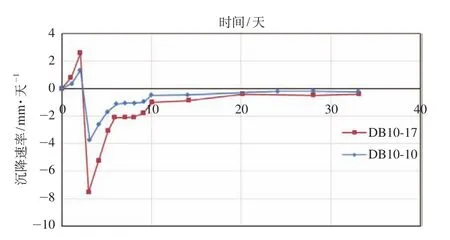

(2)由圖 2 和圖 4 可以看出,由于土層擾動,在第3 天其沉降速率最大達到 3~4mm · 天-1警戒值,經過注漿后沉降速率變小,隨著土體次固結的逐步穩定,沉降速率最后趨近 0。

(3)在本區段全斷面流塑狀淤泥質粉質黏土及粉土夾粉質黏土地層施工過程中,有個別監測點產生了較大的沉降,為了闡述產生較大沉降的原因,圖 5 和圖 6 分別列出了左線 DB10-10 監測點與上述左線 DB10-17 監測點累計沉降值和沉降速率的時程曲線。由圖 5 和圖 6可以看出,DB10-10 監測點最終沉降比 DB10-17 監測點大 1 倍左右,且盾構機通過后的瞬時沉降速率差異也有 1 倍左右。產生此差異的原因在于,盾構機通過DB10-10 監測點時對地層產生了較大擾動,注漿量不足引發卸荷作用而產生較大沉降,加之未及時進行二次注漿從而產生了較大的最終沉降。

2.2.2上部可塑粉質黏土中部強風化巖下部中風化巖地層沉降分析

本地層區間隧道里程 K18+485~K18+732,隧道拱頂埋深 18~25m,開挖斷面上部為可塑粉質黏土,中部為砂土狀強風化閃長巖,下部為中風化閃長巖地層。該區段隧道主要在半土半巖中經過,巖土層垂向分布界限變化大。以左線地表平行于盾構軸線監測點 DB13-19、右線地表平行于盾構軸線監測點 DB13-14 的沉降為例,分析本復合地層類型區間段的沉降機理及規律。

圖1 左線地表 DB10-17 監測點累計沉降時程曲線

圖2 左線地表 DB10-17 監測點沉降速率時程曲線

圖3 右線地表 DB10-05 監測點沉降時程曲線

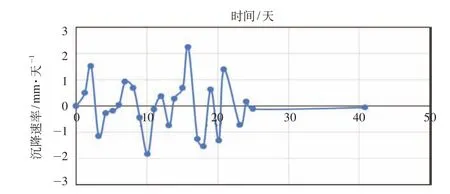

圖4 右線地表 DB10-05 監測點沉降速率時程曲線

圖5 左線地表 DB10-17 和 DB10-10 監測點累計沉降時程曲線

圖6 左線地表 DB10-17 和 DB10-10 監測點沉降速率時程曲線

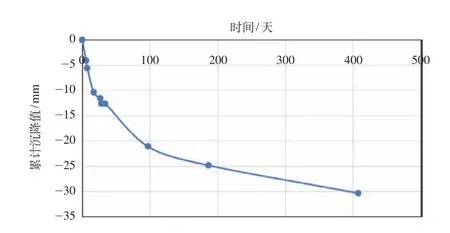

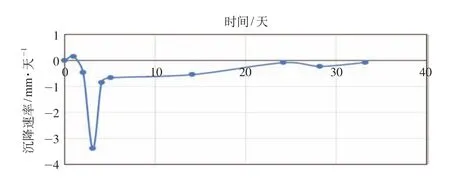

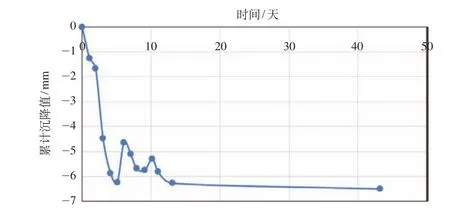

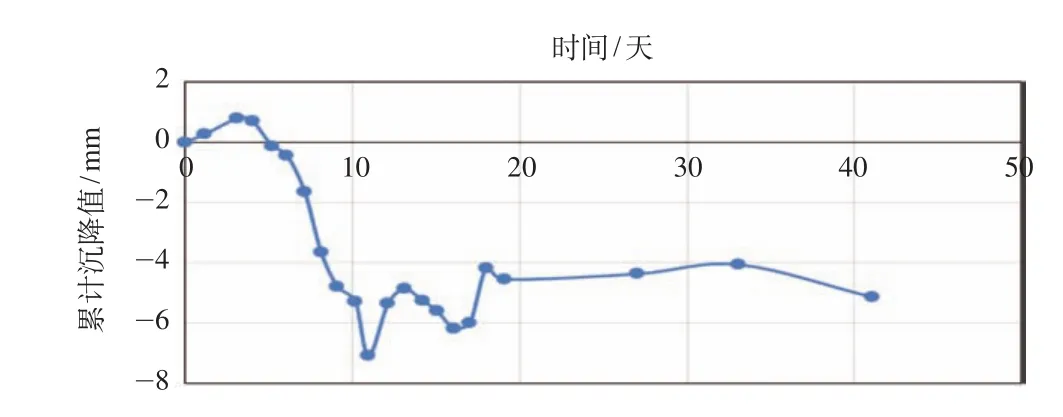

(1)由圖 7 和圖 9 可知,此區間地表在盾構通過過程中有明顯的上抬和下沉過程,盾構到達監測斷面前,地表有微量的隆起;盾構尾部遠離監測斷面后,隨著注漿壓力及超孔隙水壓力逐漸消散,地表開始下沉,并在大約 15 天后到達穩定,沉降量穩定值為 -4~-6 mm。

(2)圖 8 和圖 10 可以看出,沉降速率波動較大,在進行同步注漿及二次注漿時,監測點下沉速率減小甚至隆起,隨著超孔隙水壓力的逐漸消散,沉降速率很快趨于 0。由此可見,此上軟下硬復合地層對盾構施工參數的設定較為敏感,沉降穩定周期較短,累計沉降量均不大,最終沉降量大約在 6~7mm 之間;在嚴格控制掌子面開挖量的情況下,通過同步注漿和二次注漿,可以短時期內控制穩定地表沉降。

圖7 左線地表 DB13-19 監測點累計沉降時程曲線

圖8 左線地表 DB13-19 監測點沉降速率時程曲線

圖9 右線地表 DB13-14 監測點累計沉降時程曲線

圖10 右線地表 DB13-14 監測點沉降速率時程曲線線

2.2.3全斷面為中風化巖地層沉降分析

本地層區間隧道里程 K18+735~K19+045,隧道拱頂埋深 25~35m。以左線地表平行于盾構軸線監測點DB26-09、右線地表平行于盾構軸線監測點 DB26-05 的沉降為例,分析本復合地層類型區間段的沉降機理及規律。

(1)由圖 11 和圖 13 可知,盾構通過前后在一定時間內地表監測點處于小范圍的波動,并在 30 天左右沉降趨于穩定,沉降量穩定值約為 0,即長時間看該處地表基本無沉降。

圖11 左線地表 DB26-09 監測點累計沉降時程曲線

圖12 左線地表 DB26-09 監測點沉降速率時程曲線

(2)圖 12 和圖 14 表明,沉降速率與沉降趨勢相似,均處于小范圍波動,其原因主要受測量誤差等影響。由此可見,全斷面為中風化巖的地層,在盾構通過后地表基本無沉降,其原因為:此段區間隧道埋深較大、整體性較好,下部土層的地層損失以及擾動所受的影響很難傳至地表,隧道上方巖土層形成穩定的拱效應,充分發揮了地層自身的穩定性。

2.2.4九華山隧道位移分析

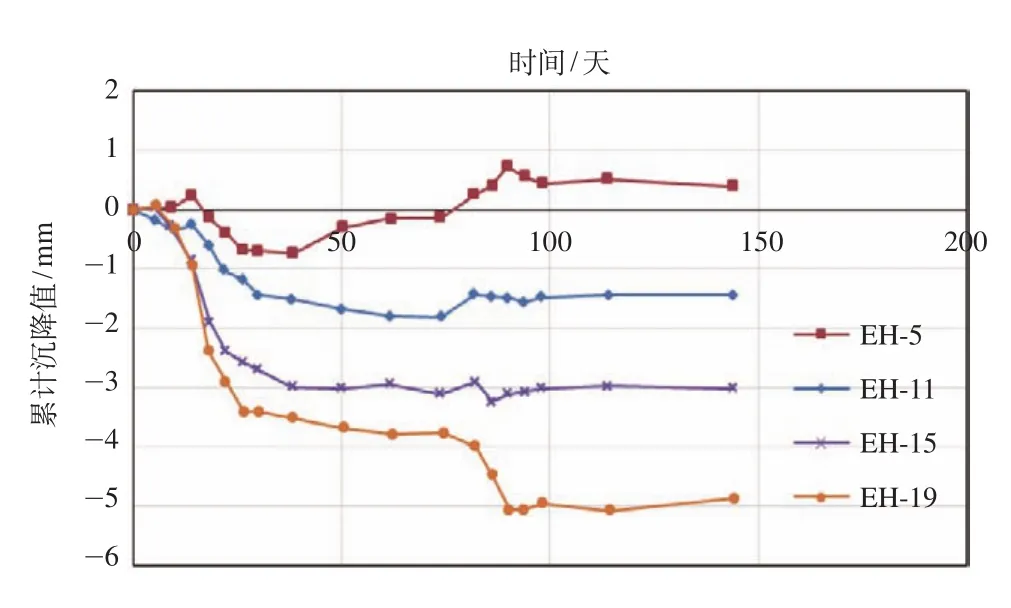

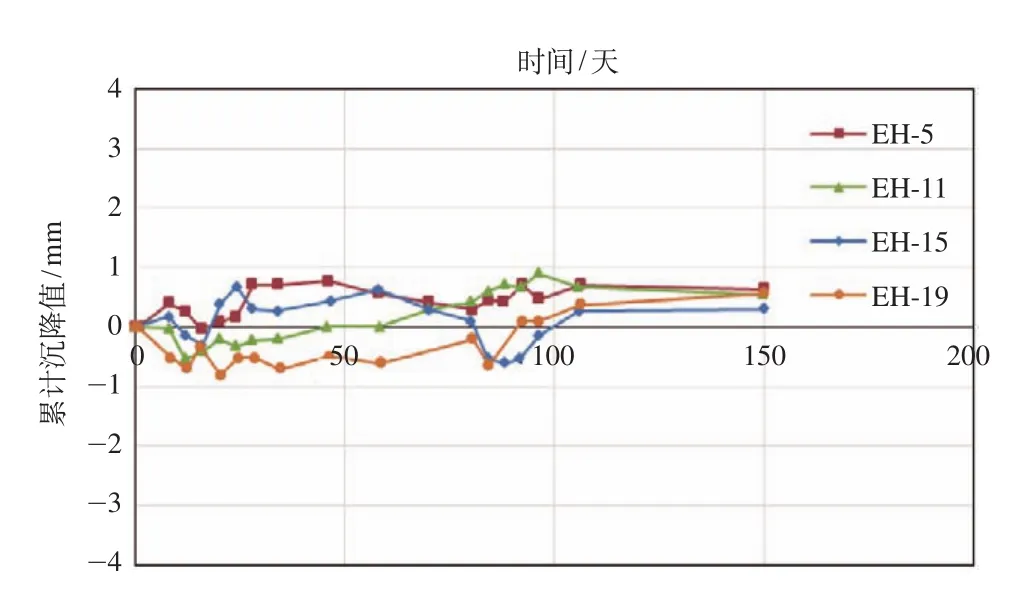

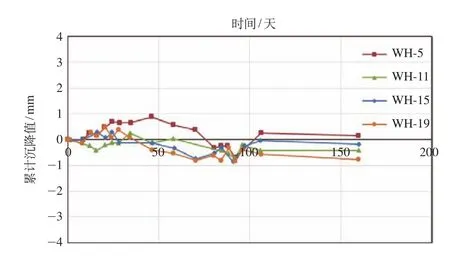

地鐵3號線下穿九華山隧道盾構區段里程K19+380.563~K19+411.858,盾構隧道頂部以軟土層及混合土為主,掌子面中部以下為中風化巖,以上為強風化巖,屬于典型上軟下硬地層。圖 15~18 給出了九華山隧道典型監測點東線 EH5、EH11、WH15、EH19 和西線 WH5、WH11、WH15、WH19 等監測點的沉降和水平位移隨時程曲線。

(1)圖 15 和 16 為九華山隧道東線和西線累計沉降時程曲線,臨近地鐵 3號線隧道右線的九華山隧道西線最終沉降量為 5.7mm,東線最終沉降量為 5.94mm;圖17 和圖 18 為水平位移時程曲線,可見水平位移均保持在 1mm 范圍內波動,可以認為受溫度及測量誤差等因素影響。

(2)在第 90 天時曲線存在突然變化,主要為 3號線右線盾構先通過九華山隧道,在 90 天后左線盾構通過九華山隧道,在盾構隧道對九華山隧道的二次擾動后,九華山隧道監測數據逐漸趨于穩定。整體來說,地鐵3號線隧道盾構施工對九華山隧道的影響是在可以控制的范圍內,不會造成九華山隧道較大沉降變形。

圖13 右線地表 DB26-05 監測點累計沉降時程曲線

圖14 右線地表 DB26-05 監測點沉降速率時程曲線

圖15 九華山隧道東線累計沉降時程曲線

圖16 九華山隧道西線累計沉降時程曲線

圖17 九華山隧道東線水平位移時程曲線

圖18 九華山隧道西線水平位移時程曲線

3 施工控制措施

3.1掘進參數控制

(1)盾構全斷面穿越流塑狀淤泥質粉質黏土及粉土夾粉質黏土地層等軟弱土層時,應在保障進出土匹配的技術條件下,盡量快速通過,減小對地層的擾動時間。

(2)嚴格控制盾構姿態,確保盾構殼體與地層接觸過程中除剪切作用外,不出現或少出現與周邊地層的擠壓或脫空狀態,以此控制周邊地層中超孔隙水壓力峰值,從而盡可能減小盾構殼體通過對后續固結沉降的影響。

(3)嚴格控制總推力大小,使盾構開挖面附加作用于前部地層的荷載分布模式能與地層自身的水土壓力分布模式相吻合,從而減小應力釋放,進而減小盾構頭部荷載作用對后續固結沉降的影響。

3.2同步注漿參數控制

(1)以壓力能滿足工作性能為標準,嚴格控制注漿壓力,防止流動的同步注漿的過大壓力對周邊地層的影響。

(2)以注漿量能滿足填充盾尾間隙為標準,嚴格控制同步注漿率,以防注漿量過大后擠壓劈裂外部地層,注漿量過小后,形成較大的地層損失。

4 結束語

本文通過復合地層盾構施工對周邊環境影響的監測,得出了復合地層盾構施工引起地表累計沉降變化與時間的特征關系曲線,得出了復合地層地質條件下盾構掘進對地表的影響規律,以及對既有九華山隧道位移的影響,并進一步提出相應的限制周邊環境變形的控制措施。監測分析表明:

(1)南京地鐵 3號線新莊站—雞鳴寺站區間復合地層中盾構穿越流塑狀淤泥質粉質粘土及粉土夾粉質粘土地層時,易引發較大的沉降變形,而全斷面穿越中風化巖層時,對周邊環境影響較小。

(2)盾構穿越流塑狀淤泥質粉質黏土及粉土夾粉質黏土地層,需嚴格控制盾構姿態、總推力大小、同步注漿壓力,以此來限制盾構掘進施工應力釋放,保障施工對后續固結沉降影響較小。

(3)需嚴格限制進出土平衡和同步注漿量,以此來限制地層損失量大小,保障施工期對地表變形影響較小。

參考文獻

[1] 唐益群,葉為民,張慶賀. 上海地鐵盾構施工引起地面沉降的分析研究[J]. 地下空間,1995,15(4).

[2] 趙運臣. 廣州地鐵二號線某區間盾構工程地表沉降監測[J]. 西部探礦工程,2002(3).

[3] 吳波,高波. 地鐵區間隧道施工對鄰近管線影響的三維數值模擬[J]. 巖石力學與工程學報,2002,21(增2).

[4] 陳饋,洪開榮,吳學松. 盾構施工技術[M]. 北京:人民交通出版社,2009.

[5] 催曉. 地鐵盾構隧道施工對周邊環境影響的監測[J].現代隧道技術,2007,44(2).

[6] 李大勇,王暉,武亞軍. 盾構掘進對周圍環境的影響分析[J]. 地下空間與工程學報,2005,1(7).

[7] 黃宏偉,張冬梅. 盾構隧道施工引起的地表沉降及現場監控[J].巖石力學與工程學報,2001,20(增).

[8] 謝新生,張志勇. 盾構施工對周圍環境的影響及防治措施分析[J]. 巖土工程界,2004,7(8).

責任編輯 朱開明

Monitoring Analysis and Control Measures of Composite Stratum Shield Construction

Jin Hua, Liu Fenghua

Abstract:The paper takes the shield tunneling between the Xinzhuangstation-Jimingsi Temple station in Nanjing metro line 3 as an engineering work example. The field test data are analyzed for the section under various types of the geological conditions for the shield construction and under-passing Jiulonghua tunnel. With the difference in complex strata, it works out that the earth surface settlement patterns under the influence of complex strata in shield construction. With the consideration of complex strata conditions, the paper puts forward thecorresponding control measures on the impact on the environment of construction.

Keywords:composite stratum, shield construction, control measures

中圖分類號:U455.43

作者簡介:金華(1969—),男,高級工程師

收稿日期2016-03-21