空空導彈70年發展綜述

樊會濤,崔 顥,天 光

(1.中國空空導彈研究院,河南 洛陽 471009; 2.航空制導武器航空科技重點實驗室,河南 洛陽 471009)

?

空空導彈70年發展綜述

樊會濤1,2,崔顥1,2,天光1

(1.中國空空導彈研究院,河南 洛陽471009; 2.航空制導武器航空科技重點實驗室,河南 洛陽471009)

摘 要:回顧了空空導彈產生的歷史背景和70年四代空空導彈的發展歷程,論述了空戰需求和技術進步共同推動空空導彈產生和不斷更新換代的觀點;詳細分析了空空導彈作戰應用的演變過程——從空戰的輔助武器到空戰力量的決定性因素,闡明了空空導彈的發展主線——始終以滿足空中優勢作戰為目標,從尾后攻擊到全向攻擊,從近距格斗到中遠距攔射;最后對空空導彈的未來進行了展望,提出了空空導彈“六化”的發展需求和技術發展的六個支配性主題。

關鍵詞:空空導彈;綜述;空戰;復雜環境;展望;雷達;紅外

0引言

1946年,冷戰大幕拉開,美國不動聲色地投入了與蘇聯的軍備競賽,一批武器研究項目悄然立項。美國海軍軍械測試站開始研制紅外制導的空空導彈,美國休斯飛機制造公司開始研制雷達制導的“獵鷹”空空導彈,“獵鷹”成為世界上第一種正式服役的空空導彈[1-2]。從1946年到2016年,空空導彈整整發展了70年,空戰需求的牽引和科學技術的進步使得空空導彈性能逐步提高,現在已發展成為制導方式多樣化,遠、中、近距系列化和海、空、陸軍通用化的空空導彈家族,世界各國發展的空空導彈型號多達100種。近三十年局部戰爭的經驗表明,空空導彈已成為空中對抗的主要武器,其性能的高低已成為決定戰爭勝負的重要因素,空空導彈成為各軍事強國優先發展的武器裝備[3-4]。

1空戰需求催生空空導彈

空中交戰的雛形是從使用手槍、步槍開始,但其恐嚇意義遠大于實戰意義。1930年機炮服役,空戰進入“近身肉搏”的機炮時代,二戰期間機炮是戰斗機唯一具有作戰效益的空戰武器,其重要性達到極致。隨著飛機飛行速度越來越快、機動戰術越來越多,機炮固有的射程近、彈道直、單發殺傷威力不夠等缺陷也逐漸暴露。為了解決這一問題,飛行員迫切希望能有一種攻擊距離更遠、攻擊占位更寬松、有一定自主攻擊能力的新式空戰裝備。戰爭驅使德國人又一次率先發明出一種“顛覆性的空戰武器”。1943年初,德國的Kramer博士開始設計X-4空空導彈,這被公認為是世界上第一個可供實戰使用的空空導彈。德國空軍希望這種導彈能在盟軍轟炸機的機炮射程之外對其進行攻擊,改變空戰格局。1945年初,德國工廠的1 300枚X-4導彈只等裝配火箭發動機后即可裝備部隊,然而就在此時, 位于斯圖加特的工廠被盟軍空襲,導彈火箭發動機全部被毀,X-4空空導彈最終未能投入實戰[5]。

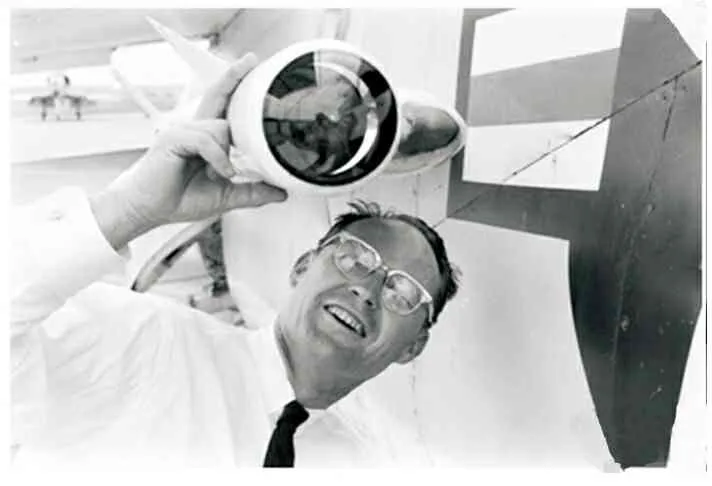

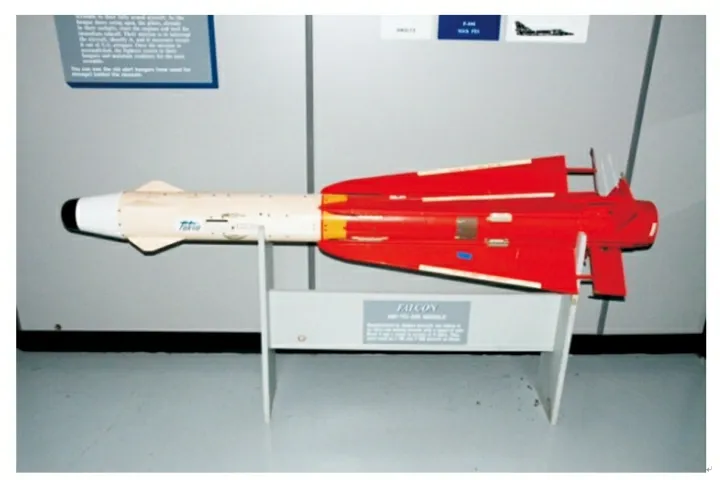

二戰后,美蘇爭霸推動了導彈裝備與技術的發展。1946年,美國海軍軍械測試站的麥克利恩博士開始研制一種“尋熱火箭”。1949年11月,他設計出了紅外導引頭的核心——紅外探測器。以此為基礎,美國在1953年研制出了聞名遐邇的第一種紅外型空空導彈——“響尾蛇”。圖1所示為“響尾蛇”空空導彈之父麥克利恩博士。1947年,美國休斯飛機制造公司獲得了研制“獵鷹”雷達型空空導彈的合同,休斯公司之所以獲得合同,關鍵在于該公司成功研制了“受激輻射微波放大”(MASER)元件,這是實現雷達制導的基礎。然而“獵鷹”的研制異常艱辛,休斯公司為之付出了幾近破產的沉重代價,直到1954年才獲得試驗成功,圖2所示為美國的“獵鷹”AIM-4空空導彈[6]。

圖1 “響尾蛇”之父麥克利恩

圖2AIM-4“獵鷹”空空導彈

空空導彈從誕生那刻起,就肩負著制空作戰的使命。1958年9月的中國臺海空戰開創了人類使用空空導彈進行作戰的先河。1966年3月,在中國廣西南寧地區上空首次用霹靂-2乙空空導彈擊落美國“火烽”無人機。1961~1974年的越南戰爭中,空空導彈首次得到大規模實戰運用。經過印巴戰爭、越南戰爭、中東戰爭、馬島戰爭、海灣戰爭等多個戰爭的洗禮,空空導彈技術日趨成熟,發射距離、探測性能、機動性能和抗干擾能力不斷升級,作戰運用日趨完善,命中率也不斷提高,具體如圖3所示。美國蘭德公司在2008年發表的研究報告《空戰的過去、現在和未來》中總結到:“空中優勢是美國所有常規軍事行動的基礎,而當前的空中優勢依賴于先進的態勢感知、隱身和超視距空空導彈。”[7]誰擁有先進的空空導彈,就擁有決定空戰勝負的重要力量,進而可能影響整個戰爭的進程。[8-9]

圖3不同時代空空導彈的實戰命中率

2空空導彈四代發展歷程

空空導彈經過70年的發展,經歷了從無到有、從弱到強,發展成為一個龐大的系列,形成了紅外和雷達兩種制導體制,兩種體制互補搭配使用。它是機載武器中出現較晚、發展最快的一類武器。戰爭是空空導彈發展的源動力,技術突破推動其更新換代,按照導彈的攻擊方式和采用的標志性技術劃分,世界各國公認空空導彈已走過四代的發展歷程,目前正在發展第五代[10]。

2.1第一代空空導彈

20世紀50年代,第一代空空導彈開始服役,實現了空空導彈從無到有的跨越,使得飛行員有了在航炮射程以外摧毀目標的武器。第一代空空導彈就建立了紅外與雷達兩種制導體制,此后兩種體制一直并存并沿著各自的道路發展。第一代紅外彈采用單元非制冷的硫化鉛探測器,工作在近紅外波段,只能探測飛機發動機尾噴口的紅外輻射。第一代雷達彈采用雷達駕束制導模式,載機雷達的主波束時刻指向目標,導彈需要沿載機波束飛向目標。

第一代空空導彈主要用于攻擊亞音速轟炸機,由于技術上的限制,飛行員在戰術使用上只能從目標的尾后采用追擊方式進行攻擊,這對載機的占位提出了很高的要求,在空戰中很難覓得發射時機。同時第一代導彈射程有限,機動能力差,目標稍作空中機動,就很容易將導彈擺脫。第一代導彈作戰使用情況并不理想,實戰命中率只有10%左右。第一代紅外彈的典型代表有美國的“響尾蛇”AIM-9B、蘇聯的K-13等,雷達彈的典型代表有美國的“獵鷹”AIM-4A、“麻雀”AIM-7A、中國的PL-1等[11]。

2.2第二代空空導彈

第二代空空導彈于20世紀60年代中期開始服役,重點解決了第一代導彈空戰中暴露的性能和可靠性問題。從這一代開始,逐漸形成近距用紅外導彈,中距用雷達導彈的作戰運用體系。第二代紅外彈采用單元致冷硫化鉛或銻化銦探測器,敏感波段延伸至中紅外,探測靈敏度提高,可探測飛機發動機的尾焰。第二代雷達導彈采用圓錐掃描式連續波半主動雷達制導,具有一定的上視前側向攻擊目標的能力。同時針對第一代導彈的性能問題對導彈氣動外形、推進系統、引戰系統等進行了改進,導彈的攻擊包線有所擴大。

第二代空空導彈主要用于攻擊超音速轟炸機和殲擊機,飛行員可以從目標尾后較大范圍內進行攻擊,增加了戰術使用靈活性。從實戰效果看,存在的主要問題是低空下視能力差,機動能力有限,難以對付高機動目標,不能適應戰機間的格斗需要。盡管如此,第二代空空導彈在空戰中的使用率有所提高,空空導彈逐漸取代機炮成為主戰武器。這一時期的空空導彈代表,紅外彈有美國的“響尾蛇”AIM-9D、蘇聯的“蚜蟲”P-60等,雷達彈有美國的“麻雀”AIM-7D/E等[11]。

2.3第三代空空導彈

20世紀80年代是空空導彈發展的黃金時期。對第一、二代導彈研制道路與實踐經驗教訓的歸納總結,結合精確制導技術的發展,使第三代導彈的技術升級做到了有的放矢。第三代紅外彈采用高靈敏度的單元或多元致冷銻化銦探測器,能夠從前側向探測目標,具有離軸發射能力,機動過載達35以上。第三代雷達彈采用了單脈沖半主動導引頭,具有下視下射能力。數字自動駕駛儀的引入,以及發動機、引信、戰斗部等組件水平的提高,使這一代導彈的性能得以全面提升,具有“全高度、全方位、全天候”作戰能力,可以全向攻擊大機動目標。

第三代空空導彈的作戰運用靈活性大幅提高,空空導彈真正具備了近距格斗與超視距作戰能力,戰術運用日趨成熟,在馬島戰爭、海灣戰爭等實戰中大放異彩。第三代導彈的問題集中體現在導彈抗干擾能力不足以及半主動雷達導引體制自身的缺陷上。第三代紅外彈典型代表有美國的“響尾蛇”AIM-9L、蘇聯的P-73(如圖4所示)和中國的PL-9C等。雷達彈典型代表有美國的“麻雀”AIM-7F、英國的“天空閃光”等[11]。

圖4第三代紅外型空空導彈

2.4第四代空空導彈

20世紀后20年的幾次局部戰爭表明,空中力量對戰爭勝負起著至關重要的作用,空空導彈作為空戰的主要武器成為世界軍事強國優先發展的裝備。第四代空空導彈呈現諸強割據、眾花齊放的局面,美、俄、歐等軍事強國均有優秀的導彈代表型號,值得一提的是,中國實現了第四代空空導彈的自主研制,從而崛起為世界空空導彈版圖新的一極。

為適應空戰全面邁入信息化體系對抗的新要求,第四代空空導彈主要解決了探測性能不足、抗干擾能力弱和半主動制導的體制缺陷。這一時期,紅外成像探測、主動雷達導引、復合制導、大攻角氣動外形及飛行控制技術的發展與應用,奠定了第四代發展的技術基礎。隨著第四代導彈的服役,空戰真正進入了超視距時代,空空導彈成為空戰效能的倍增器。

第四代紅外彈采用了紅外成像制導、小型捷聯慣導、氣動力/推力矢量復合控制等關鍵技術,能有效攻擊載機前方±90°范圍的大機動目標,具有較強的抗干擾能力,可以實現“看見即發射”,降低了載機格斗時的占位要求。典型代表有美國的“響尾蛇”AIM-9X、英國的ASRAAM(現屬于歐洲導彈集團MBDA)、以德國為主多國聯合研制的IRIS-T等,如圖5所示。

圖5第四代紅外型空空導彈

第四代雷達彈采用“數據鏈+慣性中制導+主動雷達末制導”的復合制導技術,具有超視距發射、發射后不管和多目標攻擊能力; 采用先進的抗干擾技術,提高了導彈在強電子干擾環境下的作戰能力。典型代表有美國的AIM-120系列、俄羅斯的P-77、中國的SD-10A等[12-13],如圖6所示。

圖6第四代雷達型空空導彈

綜觀四代空空導彈的發展歷程,空戰需求和技術進步共同推動導彈的更新換代。紅外型導彈走過了從單元—多元—紅外成像的導引體制發展歷程,正在向多波段紅外成像發展。雷達型導彈走過了從波束制導—半主動雷達—主動雷達的導引體制發展歷程,正在應用相控陣雷達制導技術,將向多頻段主動雷達、共口徑雷達/紅外多模等技術方向發展。空中優勢的持續爭奪和精確制導技術的不斷突破將推動空空導彈一代代發展下去[14]。

3空空導彈的作戰應用

空空導彈出現以前,戰斗機之間的格斗都是依靠機炮近距離進行,隨著空空導彈的出現,機炮逐漸退居二線,空戰演變為導彈之間的廝殺,空戰模式在不斷地發生變化。機炮先是被只能尾后攻擊的紅外導彈所取代,后者接著被全向攻擊導彈所取代,最終超視距導彈逐漸成為現代空戰的主要武器,空空導彈在不同時代空戰斗中的應用如圖7所示。[15-16]空空導彈出現后,空戰的發展大概經過了四個階段。

3.1空戰進入導彈時代

從1958年9月空空導彈首次實戰應用到20世紀60年代可以歸納為空空導彈作戰應用的起步階段。這個階段發生的空戰包括1958~1968年的臺海空戰、1965~1968年的越戰“滾雷”戰役、1965年的印巴戰爭、1967年的第三次中東戰爭(六日戰爭),其中1965年美國空軍和海軍應用空空導彈持續對越南空軍進行攻擊,是空空導彈的首次持續使用。這個階段使用的空空導彈主要是AIM-9B等第一代空空導彈和AIM-4D,AIM-7D/E等第二代空空導彈。受限于導彈性能及與之配套的機載設備水平,導彈有效攻擊范圍十分有限,這一時期有記錄的空戰戰果約有四百多例,其中60%以上由機炮取得,空空導彈戰績僅占約30%(如圖7所示),特別是空空導彈在越戰初期的表現遠遠不如預期,可靠性差、命中率低、作戰運用條件嚴苛、使用體驗糟糕等初代空空導彈的問題一一浮現。越戰“滾雷”戰役中,“麻雀”AIM-7D導彈命中率僅有8%,AIM-9B“響尾蛇”導彈命中率僅有16%[16],以至于在飛行員中出現了“導彈不如機炮”的觀點。

圖7空空導彈在不同時代空戰中的應用

這個階段的空戰中,飛行員仍需在目視范圍內盡力占據敵機尾后這一有利位置,相比采用機炮的傳統空戰方式,空戰戰術并未發生明顯變化,空空導彈也無法取代機炮成為空戰主要武器[16]。

3.2空空導彈成為主要空戰武器

20世紀70年代是空空導彈作戰應用的發展階段,也是過去50年空戰最密集的時代,占據有記錄的1450余次空戰殺傷的1/3以上,超過500次。[16]這時期發生空戰的主要戰爭包括1971年的第三次印巴戰爭、1972年的越戰“后衛”I/II戰役、1973年的第四次中東戰爭等。使用的空空導彈主要是AIM-9D/E/G/J,AIM-7D/E等第二代空空導彈。針對第一代空空導彈使用中的問題,美國海、空軍通過采用制冷探測器、擴展離軸瞄準方式、使用固態電子電路替代真空管電路等措施,提高了空空導彈的作戰使用靈活性和可靠性。因此該階段空空導彈使用數量逐漸增多,擊毀飛機的總數已略大于機炮,空空導彈擊毀飛機的數量占總數的55%,已成為空戰的主要武器。如在越戰“后衛”I/II戰役中,68次有效殺傷中有57架越南戰機都是由空空導彈擊落的。這一時期空空導彈戰績的絕大部分是第二代紅外空空導彈從后向攻擊取得的,如圖7所示。

第二代空空導彈作戰運用時仍需充分考慮導彈的性能限制,近距使用紅外彈時必須設法繞到敵機尾后占據有利位置,而雷達彈的使用,則受制于機載雷達與火控系統水平、導彈性能及可靠性問題,無法發揮其超視距作戰的特長。總體而言,空戰戰術仍未發生革命性的變化[17-18]。

3.3超視距空戰時代來臨

從20世紀80年代開始,空戰進入了超視距時代,這個階段的戰爭主要包括1980~1988年的兩伊戰爭、1982年的馬島戰爭、1982年的第五次中東戰爭、1991年的海灣戰爭等。這一時期AIM-9L/M,AIM-7F,AIM-54等第三代空空導彈開始大量進入實戰,機炮的使用大量減少,從70年代的200多次銳減到26次。

這一時期是空空導彈的成熟期,空空導彈在各個戰爭舞臺上都得以大顯身手。1982年英阿馬島戰爭中,第三代“響尾蛇”的首次大規模參戰,構成了英軍取得空戰勝利的一個決定性因素——戰爭期間英軍“鷂式”系列戰機共發射“響尾蛇”AIM-9L導彈26枚,擊落阿根廷各式戰機16架,命中率達61%,“響尾蛇”導彈一戰成名[19]。

同年的黎巴嫩戰爭中,以色列空軍以傳奇的貝卡谷地空戰寫下空戰史新的篇章。此次空戰中,以色列空軍采用以空中預警+電子對抗/殺傷+無人機技術構成的空中打擊體系,給第四次中東戰爭以來阿拉伯國家奉為圭臬的地面防空+空中攔截的防空體系以毀滅性的打擊。AIM-9L、“怪蛇”3等先進近距格斗空空導彈也再次大放異彩——它們所取得的戰果達到以色列全部空戰戰果的90%以上。

1991年的第一次海灣戰爭中,“麻雀”AIM-7F/M等中距雷達導彈在超視距空戰中所向披靡。據統計,1991年1月17日~2月15日,多國部隊在空戰中擊落固定翼飛機與直升機38架,其中26架由“麻雀”空空導彈擊落,其余有10架由“響尾蛇”近距格斗空空導彈擊落,2架由機炮擊落。海灣戰爭標志著超視距空戰時代的到來。F-15C戰斗機發射“麻雀”AIM-7F導彈如圖8所示。

圖8F-15C戰斗機發射“麻雀”AIM-7F導彈

這一時期之所以能夠實現實戰上的超視距空戰,除了第三代雷達彈的性能有所提高外,還有賴于機載武器系統的技術進步。一方面,20世紀70年代末,北約和華約空軍開始裝備帶有脈沖多普勒雷達的性能優越的戰斗機,能夠探測70 km以外的敵機目標,同時這種雷達具有較好的下視探測能力。另一方面,從60年代末期開始,美軍逐步解決了超視距目標識別問題,研制了AN/APX-81,AN/ASX-1等敵我識別系統,為在較遠距離交戰提供了基礎。

第三代空空導彈的運用使空戰戰術發生了變革。以占位為主要目的的傳統空戰模式被顛覆,尾后攻擊方式讓位于全向攻擊,超視距空戰成為成熟的空戰方式。馬島戰爭、海灣戰爭等戰爭實踐表明: 空中戰爭成為現代戰爭的主要戰場,空空導彈真正成為空戰的主要武器,其性能高低對空戰勝負起決定性影響。

3.4信息化空戰的新階段

從20世紀90年代開始空戰進入了信息化對抗時代,這個階段的戰爭包括1999年的科索沃戰爭、2003年的伊拉克戰爭。美國一直是這一時期戰爭的主角之一,具有明顯的非對稱特點,因此空戰記錄并不多,累計空戰記錄僅有21次,由機炮獲得的空戰勝利僅有2次。該階段第四代空空導彈AIM-120開始進入實戰,同時超視距空戰比例開始超過近距格斗。這一時期空戰的典型特點是具有信息化對抗特點,在美國參加的幾次戰爭中,先進的預警機在其空戰體系中占據中心地位,空戰態勢基本上處于單向透明,同時數據鏈技術廣泛應用,在目標探測、指揮控制和多機協同中發揮重要作用。1999年的科索沃戰爭,南聯盟損失的6架米格-29先進戰機,大多是剛剛起飛就被預警機引導下的北約戰機用AIM-120先進中距空空導彈擊毀。面對強大的北約空中體系,南聯盟戰機在戰場態勢感知方面處于絕對劣勢,大多數都是還未反應過來(發現被攻擊)即被擊毀。科索沃戰爭也是人類歷史上第一場以空制勝的戰爭[20-21]。

隨著第四代空空導彈服役,在空戰戰術方面,以先進雷達型空空導彈為武器的超視距作戰已成為空戰主流; 近距空戰方面,越肩發射彌補了戰斗機不能攻擊后方目標的缺憾,進一步降低了對戰斗機占位的需求。

科索沃戰爭、伊拉克戰爭等戰爭實踐表明:現代戰爭很大程度上是空中實力的較量,空戰可主宰戰爭全局進程與最終結果,以空制勝成為可能。空戰已成為體系對抗,信息成為決定空戰勝負的關鍵因素。

4空空導彈的發展主線

戰爭是武器的試金石,空戰制勝是對空空導彈發展的本質需求。從第一代到第四代的發展歷程可以看出,空空導彈的發展始終遵循一條主線:以滿足空中優勢作戰為目標,以提高作戰使用靈活性和易用性為方向,以適應性能不斷提高的目標、不斷復雜的作戰環境和不斷改變的作戰模式為需求,拓展相應的能力,發展相應的關鍵技術,形成相應的裝備。四代空空導彈發展主線示意圖見圖9。

4.1從尾后攻擊到全向攻擊

任何時候,獲得有利的占位都是空戰勝利的基礎和關鍵。根據角度準則,實戰中飛行員總是想方設法繞到敵機尾后,在進入敵機尾后的狹窄錐形區域后發射導彈或是機炮實施攻擊。占位攻擊對飛行員的格斗要求高,由于對抗雙方均處于高速飛行與快速機動中,因此在實戰中形成并長期保持有利占位十分困難。

注: 圖中數字為典型最大發射距離,全向攻擊導彈斜杠前為迎頭發射距離,斜杠后為尾后發射距離。

圖9空空導彈的發展主線

不占位攻擊是空戰的不懈追求。實現不占位攻擊,就是要求空空導彈能夠從目標各個方向實施攻擊,也即從尾后攻擊變為全向攻擊。

“響尾蛇”是美國空空導彈家族中歷史最悠久、最重要的產品系列之一,70年的發展歷程涵蓋了第一代到第四代紅外空空導彈,其發展歷程充分體現了從尾后攻擊到全向攻擊的發展主線。

第一代“響尾蛇”受技術水平限制,導引頭只能探測到飛機發動機尾噴口,一般只能從尾后±15°左右的狹小錐角范圍內攻擊目標。第二代“響尾蛇”提高了尾后攻擊角度范圍,逐步達到±50°左右。第三代“響尾蛇”首次近乎實現了對目標的全向攻擊,導彈導引頭開始能夠探測到飛機的蒙皮,但迎頭±15°左右的小錐角范圍內依然無法探測和攻擊目標。第四代“響尾蛇”真正意義上實現了對目標攻擊方位的全覆蓋,大大降低了對飛行員占位發射的要求,基本可做到“看見即發射”[3]。

4.2從近距格斗到中遠距攔射

空戰是一項高危險、強對抗的活動,對每個飛行員而言都是“生死關鍵20秒”,在這電光火石的幾十秒,飛行員渴望的是在確保己方導彈可靠命中敵機的情況下能盡早脫離高危險的戰斗,最高境界是擊落敵機而不被敵方攻擊。“先敵發現、先敵發射、先敵命中、先敵脫離”作為空戰制勝的“四先”準則,一直指導著空空導彈的發展和作戰使用。為實現“四先”,追求射程一直是空空導彈的發展方向[22]。

第一代空空導彈射程較近,只有數千米,第二代射程增加,但也不超過20 km。這一時期空戰主要是近距格斗,也被稱為“空中拼刺刀”,飛行員的戰術素養很大程度上決定著空戰對決中的勝負,對飛行員的膽量和意志是一個極大的挑戰,飛行員渴望能從更遠的距離上攻擊敵機。為了滿足這一要求,第三代中距空空導彈的最大發射距離增加到50 km左右,第四代進一步達到了80 km,最新改進型甚至提高到100 km以上。同時載機的雷達火控、態勢感知和敵我識別能力得到大幅提高,為視距外空戰提供了可能。在超視距空戰時代,態勢感知能力是決定空戰勝負的關鍵,常常是飛行員還未反應過來就被擊毀,雙方飛行員還沒有見面戰斗就結束了[3]。

4.3從定軸發射到離軸發射

空戰自由是空戰追求的重要目標。定軸發射源于機炮空戰時代的舊思維和落后的使用模式,也是空空導彈最初的截獲和發射方式。定軸發射要求發射導彈前需要長期將飛機機頭穩定指向目標,對飛行員占位要求高,因此攻擊時窗小、攻擊時機不易把握。定軸發射從實戰意義上講距“易用”要求差距很大。

飛行員更希望不需要頻繁調整機頭指向就能對目標發起攻擊。而且,一旦空空導彈在發射前截獲目標,在整個空戰過程中都能夠穩定可靠而不丟失目標,并且能夠在較大角度范圍內實現自動跟蹤機動目標。這一實戰需求促使離軸發射技術逐漸發展和成熟。

離軸發射是以載機為中心來描述對目標的空間角度攻擊能力。站在飛行員的視角,早期空空導彈從載機正前方的±20°,發展到第三代的載機正前方±40°,進而到第四代的載機前半球±90°。第四代近距格斗空空導彈改進型甚至具備越肩發射能力,能夠攻擊載機側尾后的敵機。

4.4從簡單環境到復雜環境

戰場環境適應性貫穿空空導彈發展過程。空空導彈的發展與其他武器裝備一樣,也是一個不斷適應目標性能提高和作戰環境變化的過程。空空導彈需要解決抗自然環境干擾和人工干擾問題。

自然環境對空空導彈影響很大,主要體現在太陽、云背景、地海背景和復雜氣候等方面。受地海背景影響,第一、二代空空導彈不具有下視下射能力,從第三代開始才具有“全高度”作戰能力,由于紅外體制自身的缺陷,紅外導彈仍不能做到全天候使用。

空空導彈的發展催生了機載干擾技術,并不斷改進、升級、換代,使得空戰環境更加復雜惡劣,機載干擾裝備發展的速度遠超過導彈,世界上研發和裝備的干擾種類也遠大于導彈。干擾和抗干擾的對抗一直伴隨著空空導彈的發展。第一、二代導彈人工干擾環境相對簡單,從第三代開始,抗干擾問題一躍成為空空導彈的主要挑戰,持續改進抗干擾能力是其重要的發展方向。為了解決紅外誘餌彈干擾問題,第四代紅外彈采用成像體制,但隨之出現了針對成像的面源紅外誘餌彈; 為了對抗欺騙式自衛干擾,第四代雷達彈采用單脈沖雷達測角體制,但隨之出現了拖曳式誘餌干擾從角度上進行欺騙。美國幾十年的電子戰經驗表明,沒有哪種對抗措施永遠有效!干擾和抗干擾技術作為“矛盾”的雙方會持續發展下去[23]。

5空空導彈發展展望

空中戰場仍將是未來戰爭的主要戰場,奪取制空權仍將是空空導彈的主要使命,空戰制勝仍是空空導彈的發展主線。與此同時,空天一體的戰場特征、臨近空間威脅的出現、第四代及第五代戰斗機和無人作戰飛機等高性能空戰目標的出現,將強烈牽引著未來空空導彈的發展[24-25]。

5.1空空導彈的需求展望

未來空空導彈的發展需求可概括為“六化”,即遠程化、自主化、網絡化、小型化、跨域化、多用化。

(1) 遠程化

空空導彈的發展和作戰應用已經充分表明了遠程化的趨勢,導彈射程從第一代的不到10 km發展到第四代雷達型的70~80 km,空戰距離從視距格斗發展到超視距攔射,近距格斗的比例從20世紀80年代的60%下降到90年代的30%。未來遠程化的趨勢會繼續發展,表現在兩個方面: 一是現有的近距格斗和中遠距導彈的射程會不斷提高; 二是遠程空空導彈作為一個新的裝備系列將會出現且發揮重要作用。

從空戰的“四先”需求出發,不論是中遠距導彈還是近距格斗導彈,遠程化意味著具有先射優勢,當這種優勢發揮到極限,就意味著可以在敵方導彈發射之前完成己方的攻擊過程,這是空戰追求的最高境界。

從體系對抗角度出發,預警機、電子戰飛機、空中加油機等大型飛機作為現代空戰體系的信息節點和物資節點,是空戰體系的重要組成部分,若能對這類目標實施有效攻擊則可以大幅提高體系對抗能力。這類飛機由于部署于空戰體系后方且有戰斗機的層層防御,一般很難對其進行中距和近距打擊,發展射程達到400~600 km的遠程空空導彈是打擊這類目標的有效手段,可以對其形成有效威懾和拒止。未來隨著遠程空空導彈的小型化和低成本,甚至會出現大型飛機攜帶大量遠程空空導彈的“導彈母機”,利用遠程空空導彈進行遠程火力壓制和支援。

(2) 自主化

四代空空導彈的發展歷史,實際上就是應用科學技術從人工向自動、從自動向智能、從智能向自主的發展過程,隨著作戰對抗環境的日益復雜和新型無人載機作戰平臺的需求牽引,空空導彈會繼續向自主化水平逐漸提高的方向發展。

自主化的發展需求分為三個層次。第一個層次是導彈逐步降低對載機或其他平臺提供的信息精度要求,在低信息精度下乃至部分信息缺失情況下能夠攻擊目標。第二個層次是載機或體系沒有獲得目標的準確信息,只有被攻擊目標的大致方位或區域信息,導彈發射后,自主發現目標,自主識別目標,自主攻擊目標,也就是說導彈帶有一定的智能性。第三個層次是導彈實現攻擊過程的高度自主化,其特點是對信息保障的依賴大幅度降低,導彈僅需接收攻擊任務(如控制某個空域、攻擊空域內的威脅目標)就可以實現自主攻擊。需要特別說明的是自主化不是導彈自身的單打獨斗,而是要和戰場C4ISR系統提供的信息深度融合。

(3) 網絡化

空戰正由平臺為中心向網絡為中心過渡,體系對抗是現代空戰的顯著特點,信息化是武器裝備的基本要求,空空導彈需要與作戰體系實現有效的融合和對接,不斷提高作戰使用靈活性和空戰效能。

數據鏈技術的應用,正使空空導彈逐步擺脫對載機平臺的信息依賴,利用其他作戰飛機探測的目標信息完成導彈發射,增強武器系統的先視先射能力; 還可在發射后通過數據鏈路獲取有效的目標信息,載機發射導彈即可脫離,增強載機的先脫離能力。

隨著高動態作戰網絡技術的發展,空空導彈有望真正實現網絡化,成為作戰體系中的打擊節點,導彈發射后自動入網,接受來自友機、預警機等多種來源的制導信息,使空中作戰方式靈活高效,甚至可實現多彈協同作戰。隨著天基探測技術的發展,空空導彈甚至可以直接利用衛星探測的目標信息完成發射和制導,實現“空天一體”。

(4) 小型化

空空導彈作為飛機攜帶的武器,要求掛機適應性好,本身就具有小型化的需求,隨著作戰平臺的隱身和武器內埋需求,這一趨勢變得更加迫切。

飛機平臺的隱身化要求其空戰武器內埋掛裝,為了更大限度地實現載機的作戰任務,保證空戰效能,要求其內埋的空空導彈體積更小、重量更輕,盡可能增加武器內埋掛裝數量,不僅要實現內埋,還要實現高密度內埋。

(5) 跨域化

未來戰場呈現出空天融合的趨勢,作戰空間空前擴大,不斷向天域以及網電域拓展。多域目標打擊能力是未來戰場中空空導彈的另一重要能力,空空導彈應具有應對和打擊空天飛行器、高超聲速飛行器等空天目標以及網電域目標的能力,促使未來空空導彈向跨域化發展。

空天一體將成為未來戰場的基本特征,空天正成為國家防御的主要威脅方向,空天優勢將成為最大的軍事優勢。充分發揮空中平臺部署靈活、攻擊隱蔽等特點,空空導彈需要承擔起空天防御的新職責。

臨近空間作為一個新的作戰空域,上可制天,下可制空、制海、制地,將成為未來軍事斗爭的熱點。臨近空間飛行器尤其是高超聲速飛行器和高超聲速武器將大量出現,空空導彈需要擔負起臨近空間防御的重任,具備對臨近空間飛行器的打擊能力。隨著臨近空間飛行平臺的大量使用,臨近空間作戰將成為可能。

(6) 多用化

多用化的需求一方面來自于武器內埋,由于內埋彈艙體積有限,因此要求其武器在有限掛彈數量下最大程度地滿足載機的作戰任務需求。目前來看,有兩個基本的發展方向,一是多任務,即空空導彈在具備強大的對空功能的同時,還具備一定的對地能力; 二是雙射程,即導彈同時具備中遠距攔射和近距格斗的功能。

多用化的需求還來自于目標種類的多樣性,傳統上空空導彈主要用于對殲擊機、轟炸機等進行攻擊,同時還具有一定的攔截巡航導彈的能力。未來隨著空中目標的種類擴展和性能提高,空空導彈需要打擊包括隱身戰斗機、無人作戰飛機、超音速巡航導彈等在內的多類目標。用空空導彈攔截空空導彈/地空導彈也是重要的發展方向。受載機掛載能力的限制,如何通過空空導彈的多用途,減小品種、增大數量,應對多變任務環境將成為重要的發展需求。

5.2空空導彈的技術展望

空空導彈的發展高度依賴于技術進步。空空導彈涉及的技術領域主要有武器系統、導彈總體、導引、制導/導航/控制、推進、引戰等,在一定時期內,這些技術領域將存在一個發展的支配性主題,未來空空導彈主要的技術發展方向可概括為六大支配性主題[26-27]:

(1) 從串行設計到一體化設計

空空導彈的小型化、高性能、多用途的發展趨勢將對總體設計、集成和驗證提出更高的要求。總體設計時需要在總體性能的各品質要素之間、總體性能與發射平臺能力之間進行綜合權衡。在采用沖壓發動機后,氣動、制導控制和發動機幾個分系統高度耦合,傳統的氣動-推進-制導控制系統的串行設計將無法實現設計需求,需要對彈道、氣動、推進、控制等系統采用一體化設計。

(2) 從單模導引到多模導引

隨著作戰目標、干擾環境的復雜化,單模導引逐漸呈現不足。與單模導引相比,多模導引可以獲取更多的目標信息,通過對這些信息的綜合處理可以提高導引頭對隱身目標和弱小目標的探測能力。此外,多模導引還可充分利用多維信息,提高導彈抗干擾能力,這在未來的強電磁干擾環境下尤其重要。

(3) 從單機制導到網絡制導

隨著空戰態勢的復雜化,協同探測和網絡制導成為新型空戰模式。采用網絡化制導,空空導彈可與戰斗機、預警機、電子偵察飛機以及地面、艇載乃至星載平臺的傳感器聯網,形成以網絡為中心的網絡瞄準體系,通過多傳感器數據融合,將不斷修正的目標位置實時傳送給空空導彈,對目標實施快速精確攻擊,從而擴大其使用范圍,提高作戰效能和使用靈活性。

(4) 從單一氣動控制到異構多執行機構控制

隨著作戰空域的拓展和對控制精度要求的提高,基于單一的氣動控制系統逐漸難以滿足要求,需要采用兩套及以上工作機理不同、動態特性差異顯著的控制系統,實現全域高精度控制。

(5) 從能量固定到能量管理

未來空空導彈的多任務、遠射程、輕重量的要求需要采用先進的發動機技術,要求發動機具有靈活的能量管理能力,以適應各種高度和速度下的推力要求,同時提高發動機的比沖,增大總沖重量比。

(6) 從獨立制導引信到制導引信一體化

隨著高速目標和弱小目標的發展,傳統側視引信難以及時探測目標。采用制導引信一體化技術后,傳統的引信硬件將不復存在,導引頭將替代其近距探測功能; 引信軟件也將與彈載飛行控制軟件等集成,利用導引頭和制導控制系統提供的信息控制戰斗部的爆炸,實現精確引炸。

6結束語

回顧歷史,空空導彈經過70年的發展和實戰磨練,完成了四代發展,形成了遠、中、近距體系配套的武器系列,成為導彈大家族中獨具特色的門類。審視現在,第四代空空導彈已成為主戰裝備,第五代空空導彈初現端倪。伴隨著空中目標性能的不斷提高、空戰戰術的不斷發展以及新技術、新材料的不斷應用,空空導彈正在高速發展。展望未來,空中戰場仍是未來戰爭的主戰場,空空導彈作為奪取制空權的主要武器將獲得更大的發展,空天一體將成為未來空中戰場的基本特征,空空導彈將在制天、制臨、制信息作戰中發揮新作用、履行新使命。

參考文獻:

[1] Wang T. 響尾蛇的故事[EB/OL].(2013-01-14)[2015-12-10].http:∥www.afwing.com/intro/sidewinder/sidewinder_1.html.

[2] Wang T. 從獵鷹到阿姆拉姆——雷達制導空空導彈列傳[EB/OL].(2013-01-14) [2015-12-10].http:∥www.afwing.com/weapon/radar-guided-aa-missiles_1.html.

[3] 魏毅寅. 世界導彈大全[M]. 北京: 軍事科學出版社, 2011.

[4] 王祖典, 韓振宗. 世界飛機武器手冊[M]. 北京: 航空工業出版社, 1998.

[5] 楊衛麗, 王祖典. 航空武器的發展歷程[M]. 北京: 航空工業出版社, 2007.

[6] 白曉東,劉代軍.空空導彈[M].北京:國防工業出版社,2014.

[7] Stillion J, Perdue S. Air Combat Past, Present and Future[R]. Rand, Project Air Force, 2008.

[8] 金先仲. 機載制導武器[M]. 北京: 航空工業出版社, 2009.

[9] 李德順, 趙景增. 航空兵與空戰[M]. 北京: 航空工業出版社, 2007.

[10] 鄭志偉. 空空導彈系統概論[M]. 北京: 兵器工業出版社, 1997.

[11] 樊會濤. 空空導彈方案設計原理[M].北京:航空工業出版社,2013.

[12] 任淼, 王秀萍. 國外空空導彈發展動態研究[J]. 航空兵器, 2013 (5).

[13] 樊會濤,王秀萍,任淼. 美國先進中距空空導彈“AIM-120”的發展及啟示[J]. 航空兵器, 2015 (1-2).

[14] 樊會濤,閆俊.相控陣制導技術的發展現狀和展望[J].航空學報,2015(9).

[15] Bonann P. The Art of the Kill[M].Spectrum HoloByte,1993.

[16] Stillion J. Trends in Air-to-Air Combat Implications for Future Air Superiority[M].Washington D. C., CSBA, 2015.

[17] 林仁華. 高技術空戰[M].北京:科學普及出版社,1995.

[18] Nordeen L O.Air Warfare in the Missile Age[M].Smithsonian Books DC, 2010.

[19] 房兵.馬島戰火啟示錄[M].西安:未來出版社,2014.

[20] 高桂清, 趙后隨, 韓奎俠. 導彈制勝論[M]. 西安: 西北工業大學出版社, 2012.

[21] 劉克儉, 王修柏. 第一場以空致勝的戰爭: 科索沃戰爭[M]. 北京: 軍事科學出版社, 2008.

[22] 樊會濤,空戰制勝“四先”原則[J]. 航空兵器,2013(1).

[23] 阿爾弗雷德·普萊斯. 美國電子戰史[M]. 北京: 解放軍出版社,1999.

[24] 朱里奧·杜黑. 制空權[M].曹毅風,華人杰,譯. 北京: 解放軍出版社,2005.

[25] 樊會濤. 空空導彈21 世紀展望[J]. 航空兵器, 2001 (1).

[26] 崔顥. 空空導彈未來能力與其關鍵技術[J]. 國際航空,2011(7).

[27] 樊會濤. 第五代空空導彈的特點及關鍵技術[J]. 航空科學技術, 2011(3).

A Review on the 70-Year Development of Air-to-Air Missiles

Fan Huitao1,2, Cui Hao1,2, Tian Guang1

(1.China Airborne Missile Academy, Luoyang 471009, China;2. Aviation Key Laboratory of Science and Technology on Airborne Guided Weapon, Luoyang 471009, China)

Abstract:This paper reviews the historical background of air-to-air missile’s emergence and the 70-year development course of their four generations; discusses the point of view that air combat requirements and technology advancement have concurrently pushed the generation and continued improvement of the missiles; analyzes in detail the evolution of combat applications of the missiles which, being secondary in the past, have become the decisive element in air combat; explains the main development patterns of the missiles which always strive for meeting the goal of air superiority and have been advanced from rear-only attack to all-aspect attack and from dogfight to beyond-visual-range intercept; finally forecasts the future of the missiles and proposes the six-point development requirements and the six pivotal topics in technology development.

Key words:air-to-air missile; review; air combat; complex environment; forecast; radar-guided missile; infrared-guided missile

DOI:10.19297/j.cnki.41-1228/tj.2016.01.001

收稿日期:2015-12-10

作者簡介:樊會濤(1962-),男,河南汝陽人,院士,主要從事機載武器系統技術研究設計工作。

中圖分類號:TJ760

文獻標識碼:A

文章編號:1673-5048(2016)01-0003-10