部屬高校滇西扶貧瞄準調研分析

摘 要:扶貧瞄準是確定對口幫扶路徑的基礎。教育部定點援滇以來,采用區域瞄準的方式將具體的扶貧瞄準對象定位滇西的貧困縣,可以發揮高校“教育、人才、科技、信息、智力和專業扶貧”的優勢,但還有完善改進的空間。要堅持扶貧瞄準的針對性、差異性和時效性,可以適當調整扶貧瞄準到州市級的比例;部屬高校要與其他扶貧主體合作協同扶貧,提高扶貧效益。

關鍵詞:定點扶貧;扶貧瞄準;部屬高校;滇西;協同扶貧

中圖分類號:C912 文獻標志碼:A 文章編號:1671-1254(2016)03-0082-06

The Investigation Analysis on Anti-poverty Collimation from

MOE-administrated Universities in Western Yunnan

YANG Shudong

(Party Committee Office, Southeast University, Nanjing, 210096, Jiangsu, China)

Abstract:The anti-poverty collimation is the foundation to determine the path of fixed-point poverty alleviation. Since the Ministry of Education (MOE) designated to fixed-point poverty alleviation in Western Yunnan, the way of regional targeting is adopted, namely, the Poor counties in Western Yunnan are the specific targets for poverty alleviation. The advantages of universities directly-administrated by MOE can be developed, such as education, talents, science and technology, information, intelligence and major for poverty alleviation by analysis. But there are still aspects for improvement. For example, the municipality can also be the regional targeting. In addition, the suggestion is proposed that the universities should cooperate with other departments for poverty alleviation, in order to improve the efficiency of poverty alleviation.

Keywords:The Fixed-point Poverty Alleviation; anti-poverty collimation; MOE-administrated universities; Western Yunnan; cooperation on poverty alleviation

一、 部屬高校滇西扶貧瞄準概述

十八大以來,黨中央、國務院非常重視扶貧工作。習近平總書記和李克強總理親自抓扶貧,多次進行部署。習近平總書記提出了“科學扶貧、精準扶貧” 的新要求,同時強調“全面建成小康社會,最艱巨、最繁重的任務在農村,特別是在貧困地區。”根據2011年公布的《中國農村扶貧開發綱要(2011—2020年)》(以下簡稱“新綱要”)關于“國家重點科研院校要積極參加定點扶貧工作,承擔相應的定點扶貧任務”的精神[1],2011年11月召開的中央扶貧開發工作會議,決定把14個集中連片特殊困難地區作為未來十年扶貧攻堅的主戰場,予以重點幫扶,確定了部委定點聯系片區的工作機制,教育部定點聯系滇西邊境山區。作為公共部門的教育部和社會力量的高校,參與扶貧工作,既有定點扶貧工作的共性特點,又有其自身特色[2]14。公共部門定點扶貧不同于政府專職扶貧部門的扶貧和非政府組織扶貧[3],公共部門專業特色十分明顯。在定點扶貧中,也往往將其專業特色與具體扶貧內容結合起來。在新一輪的定點扶貧工作中,部屬高校如何扶貧瞄準,既做到精準扶貧,又科學扶貧,發揮自身優勢與各扶貧主體協同扶貧,對進一步做好高校參與扶貧工作具有重要意義。

為了對教育部部屬高校滇西定點扶貧的現狀和定點扶貧瞄準機制有更加深入客觀的了解,我們對教育部赴滇西的掛職干部和掛職干部所在地政府進行走訪調研。根據不同調查對象,對掛職干部和地方政府分別制作了“部屬高校滇西對口支援路徑研究調查問卷”。面向掛職干部的調查問卷由掛職干部的基本信息和包含17項選擇題、2項問答題的問卷內容構成;面向地方政府的調查問卷由縣情信息和包含11項選擇題、1項問答題的問卷內容構成。問卷內容構成比例對比見圖1。調查中,向第二批57位掛職干部和所在掛職地分別發放調查問卷。其中,掛職干部調查表回收了52份,回收率為91. 2%,地方政府回收了48份,回收率為84. 2%。把調查問卷數據全部錄入Excel數據庫,剔除無效數據后用SPSS17. 0進行統計分析。在走訪調研和問卷分析中,發現了教育部部屬高校滇西定點扶貧瞄準機制以及與其他扶貧主體還存在著實際的問題,并且就這些問題產生的原因與改進措施進行實證分析,以期能為教育部定點聯系滇西邊境山區的政策制定以及部屬高校定點扶貧提供參考。

二、 部屬高校扶貧瞄準

扶貧瞄準是指扶貧工作中選擇扶貧對象和因扶貧對象的確定而實施的資金和資源投放過程[4]。扶貧瞄準分為兩種類型:區域瞄準和人口瞄準。所謂區域瞄準,是指扶貧活動限定在貧困區域范圍,區域是扶貧的目標對象。確定了以區域為扶貧對象之后,扶貧政策的內容和實施范圍,扶貧資金的運用和管理都以區域為首選單元[5]。所謂人口瞄準,是指扶貧活動指向的單位是貧困農戶或貧困人口。扶貧政策的實施、扶貧資金的使用必須圍繞貧困農戶和貧困人口展開[5]。

(一)高校滇西扶貧瞄準的要求

滇西素質型貧困問題突出、普遍貧困又有區域性差異、貧困群體動態變化、致貧內因主要為教育程度和思想觀念等,滇西這些貧困特點是高校扶貧瞄準必須首先要面對和解決的問題。因此,研究扶貧瞄準對于確定對口幫扶路徑至關重要。滇西貧困的表現和特征對高校扶貧瞄準提出了如下要求:

1. 扶貧瞄準必須有針對性。在充分發揮地方各級政府扶貧開發主導作用的基礎上,充分發揮教育系統的優勢,發揮出高校扶貧的最大功效,有針對性地為幫扶縣的經濟社會發展服務。《教育部定點聯系滇西邊境山區工作方案》總體思路明確指出“從滇西教育發展落后、素質型貧困問題突出的實際出發,探索通過開發人力資源促進集中連片特殊困難地區區域發展和群眾脫貧致富的道路,將滇西邊境山區建設成為人力資源開發扶貧示范區。”[6]

2. 扶貧瞄準必須有差異性。滇西貧困地區和貧困人口的貧困具有普遍性,但具體表現是不一樣的。它要求必須針對具體的地區和具體的貧困人口采取有針對性的扶貧方案,即要有良好的貧困識別能力。《教育部關于做好直屬高校定點扶貧工作的意見》指出“各直屬高校要結合自身特點和優勢,針對定點扶貧縣發展實際和現實需求,突出關鍵環節和重點領域,因地制宜制定《定點扶貧實施方案》,為當地發展出實招、辦實事、求實效。”[7]

3.扶貧瞄準必須有時效性。貧困的動態性特征使得扶貧政策要經常性地調整。從動態性的角度看瞄準活動,首先尋找瞄準目標的過程。也就是說,首先要確認致貧因素的影響力程度,找出貧困地區和貧困人口屬于哪一種貧困,或者說哪一種貧困更明顯。然后再根據實際情況來實施瞄準,動態性地掌握自然環境和經濟社會資源等致貧因素的變化,將救濟式扶貧和開發式扶貧按時序進行調整,增強扶貧的時效性。

(二)高校滇西扶貧瞄準的選擇

自教育部定點援滇以來,采用了區域瞄準的方式,與一些政府專職機構扶貧模式的瞄準機制一樣,將具體的扶貧瞄準對象定為滇西的貧困縣。2013年3月下旬,第一批55名干部到滇西10個州市的50個縣區市開展掛職扶貧工作。2014年,又有第二批57名干部踏上扶貧的征程。承擔定點扶貧任務的16所直屬高校(其中12所另外派出掛職干部到非定點的州市、縣區掛職),承擔專項任務的22所直屬高校,教育部機關和直屬單位,分別派出掛職干部到扶貧瞄準區域開展工作。其中,有7位干部到州市掛職、50位在縣區市掛職,具體見表1教育部第二批派出單位參與扶貧的瞄準選擇。

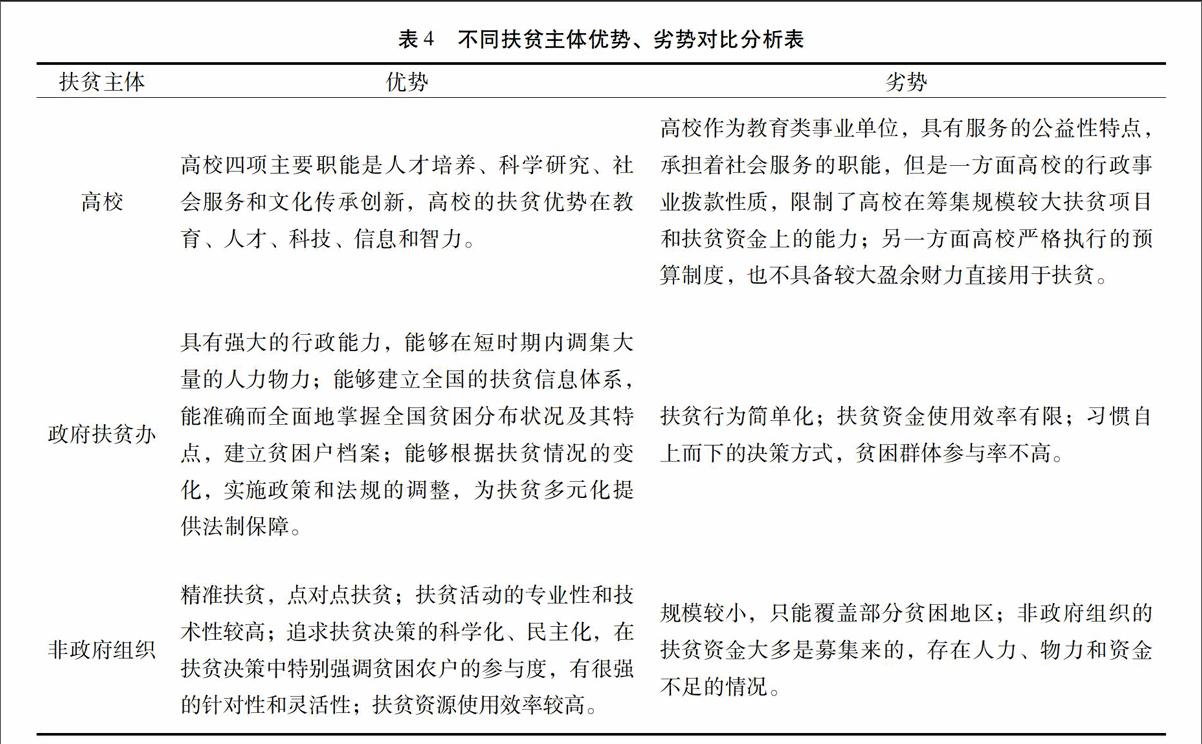

目前的這種“高校—縣域”瞄準是否合理呢?我們向所有掛職干部和地方政府發出的調查表設計了這樣的題目:“你認為目前‘高校-縣域這樣的扶貧瞄準機制合理嗎?”掛職干部調查表回收了52份,回收率為91. 2%,地方政府回收了48份,回收率為84. 2%,結果統計見表2:

表2中,掛職干部認為“高校—縣域”這樣的扶貧瞄準機制比較合理和合理的占71. 2%,合理和非常合理的占42. 3%;地方政府認為比較合理和合理的占72. 9%,合理和非常合理的占83. 3%。從中可看出,地方政府對教育部直屬高校滇西扶貧采用“高校—縣域”這樣的扶貧瞄準機制是被認可和接受的。從高校掛職干部的角度,這樣的扶貧瞄準還有改進完善的空間[2]14。

但是對于問題:扶貧瞄準從“縣級區域瞄準”向“村級區域和人口瞄準”的精準扶貧瞄準機制中,我們可以發揮所在單位的相關優勢嗎?掛職干部認為“能,可以提高定點扶貧的效益”的占19. 2%,認為“可以在某些方面發揮”的占57. 7%,認為“不能,我們的優勢在村級和個人中幫扶中不能體現”占23. 1%。從中可看出,掛職干部認為扶貧瞄準從縣級到村級和人口瞄準并沒有明顯的優勢,是否意味著瞄準要逆向從縣級到州市級?因調查表中沒設計這樣的問題,不能用數據證明,但從一些掛職干部的建議中可看出:扶貧瞄準到州市級,高校的優勢似乎可以覆蓋更大范圍,發揮更大作用,尤其是在人才和科技方面。滇西的縣一級平臺和對接點明顯沒有州市級的機會多。為提高部屬高校定點扶貧的成效,建議適當調整扶貧瞄準到州市級的比例,以發揮高校特色鮮明的優勢。

三、扶貧瞄準主體優勢互補分析

扶貧瞄準主體是指掌握扶貧資金、扶貧資源的組織和個人。本文中教育部第二批派出滇西扶貧單位,包括教育部直屬高校和直屬單位,是滇西扶貧的扶貧瞄準主體。

(一)滇西扶貧主體現狀

從調查表統計看,每個縣的扶貧主體不盡相同。目前,滇西扶貧瞄準主體總的構成,從單位性質看,包括政府主導的扶貧辦、新農村建設工作隊、美麗鄉村建設工作隊、企事業單位(包括高校)等,還有非政府主導的國際非政府組織和本土的非政府組織以及個人。調查中“您認為教育部(高校和直屬單位)定點幫扶中與其他扶貧主體有優勢互補關系嗎?” 掛職干部認為優勢互補關系“基本沒有”的占5. 8%,認為“有一些”的占65. 4%,認為“有很多”的僅占28. 8%;地方政府認為優勢互補關系“基本沒有”的占4. 2%,認為“有一些”的占54. 2%,認為“有很多”的占41. 7%(詳見表3)。進一步調查“在工作實踐中,你與其他扶貧主體開展過合作嗎?”認為“基本沒有”的占46. 2%,認為“有一些”的占48. 1%,認為“有很多”的僅占5. 8%。

無論是掛職干部還是地方政府,主觀認為扶貧主體優勢互補關系有一些和有很多的占較大比例,但在工作實踐中“基本沒有”合作的達46. 2%,“有很多”合作的僅占5. 8%。說明在實際工作中,滇西的這些扶貧主體還基本處于各自扶貧不相關、各個扶貧主體優勢不互補的狀態。目前,各單位之間還缺乏一種協作扶貧的機制,社會扶貧活動呈現多頭管理、分散工作的狀態,各單位的潛在優勢和整個扶貧系統的綜合優勢還沒有充分發揮。據我們觀察,諸如國家機關和企業事業單位等政府主導的扶貧組織機構,實際工作中也是各自為政,缺乏信息的溝通和扶貧工作中的協作,中央和地方扶貧機構之間也缺乏有效溝通協調合作。

(二)滇西扶貧主體優勢分析

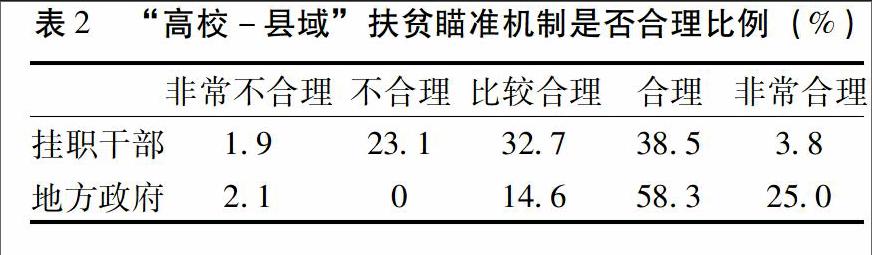

研究這些主體的關系,有利于推動各扶貧主體的信息共享、高效運作和健康發展,形成既共享信息又各司其職,各方均發揮優勢的大扶貧格局。下面以高校、政府扶貧辦和非政府組織三類扶貧主體為例,分析各自的優勢和劣勢,以實現扶貧主體間的優勢互補(詳見表4)。

僅以高校、政府扶貧辦、非政府組織三類扶貧主體分析對比發現,其各有優勢,也各有劣勢。因此,在扶貧工作中,要根據扶貧主體的優、劣勢進行強弱搭配,把政府部門的組織管理和資源調配的優勢,高校的教育、人才、科技和信息優勢,非政府組織的精準靈活優勢,企業的經濟和市場優勢整合起來,實現優勢互補,合作協同扶貧,形成大扶貧格局。發揮綜合優勢,找準貧困地區資源優勢的契入點,避免以前獨立幫扶的缺陷,做到既能夠發揮各扶貧主體的積極性和主動性,又能從整體上發揮綜合優勢。在今后的滇西扶貧工作中,負責牽頭的教育部應積極發揮溝通協調職能,推動參與滇西扶貧高校和地方扶貧職能部門積極研究與其他扶貧主體的優勢互補關系,提出相應對策,以提高扶貧效益,形成大扶貧的格局。

高校高校四項主要職能是人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新,高校的扶貧優勢在教育、人才、科技、信息和智力。高校作為教育類事業單位,具有服務的公益性特點,承擔著社會服務的職能,但是一方面高校的行政事業撥款性質,限制了高校在籌集規模較大扶貧項目和扶貧資金上的能力;另一方面高校嚴格執行的預算制度,也不具備較大盈余財力直接用于扶貧。

政府扶貧辦具有強大的行政能力,能夠在短時期內調集大量的人力物力;能夠建立全國的扶貧信息體系,能準確而全面地掌握全國貧困分布狀況及其特點,建立貧困戶檔案;能夠根據扶貧情況的變化,實施政策和法規的調整,為扶貧多元化提供法制保障。 扶貧行為簡單化;扶貧資金使用效率有限;習慣自上而下的決策方式,貧困群體參與率不高。

非政府組織 精準扶貧,點對點扶貧;扶貧活動的專業性和技術性較高;追求扶貧決策的科學化、民主化,在扶貧決策中特別強調貧困農戶的參與度,有很強的針對性和靈活性;扶貧資源使用效率較高。 規模較小,只能覆蓋部分貧困地區;非政府組織的扶貧資金大多是募集來的,存在人力、物力和資金不足的情況。

四、對策建議

在新一輪的定點扶貧工作中,要做到充分發揮高校優勢,充分對接扶貧縣的需求。本文重點分析了高校滇西扶貧的瞄準機制以及與其他扶貧主體的優勢互補關系,對目前的現狀提出對策和建議如下:

1. 高校在滇西采用“高校—縣域”區域瞄準的方式,可發揮高校扶貧的優勢,但還有改善的空間,尤其是在人才和科技方面。滇西的縣一級平臺和對接點明顯沒有州、市級的機會多。建議可以適當調整扶貧區域瞄準到州市級的比例,這與其他扶貧主體扶貧瞄準到縣、村明顯不同[8-9]。

2. 定點扶貧作為社會扶貧的一個重要組成部分,教育部部屬高校定點扶貧不同于政府專職扶貧部門的扶貧和非政府組織扶貧。在定點扶貧中要將其專業特色與具體扶貧內容結合起來,并且以發揮自身特色提高扶貧效益為目的,來確定扶貧瞄準機制。

3. 滇西應形成大扶貧格局。高校滇西扶貧中加強與其他扶貧主體的聯系溝通,充分發揮各自的優勢,形成合力。因地制宜、協同扶貧、精準發力,有利于推動各扶貧主體的信息共享、高效運作和健康發展,形成既共享信息又各司其職,發揮優勢的大扶貧格局。

4. 完善相應工作機制。加強頂層設計,做好扶貧規劃,建立“省—州市—縣—高校”以及“學校—縣—掛職干部”間的高效溝通協調機制。部屬高校按照“教育扶貧、人才扶貧、智力扶貧、科技扶貧、信息扶貧、專業扶貧”六方面的對口支援路徑[2]15,并積極尋找幫扶中新的契合點,形成優勢互補的扶貧路徑,推動高校滇西扶貧發揮最大效益,加快滇西地區和貧困群眾脫貧致富奔小康的步伐。

五、結論

作為社會力量的高校參與扶貧工作,既有定點扶貧工作的共性特點,又有其自身特色。高校的四項主要職能是人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新,這也應該成為高校扶貧的優勢。但是,高校的行政事業撥款性質和嚴格執行的預算制度,限制了高校在籌集規模較大項目扶貧資金上的能力,同時也不具備較大盈余財力直接用于扶貧[2]16-19。在新一輪的定點扶貧工作中,部屬高校要對接扶貧縣的切實需求,以發揮自身特色,提高扶貧效益為目的來確定扶貧瞄準機制,與其他扶貧主體形成優勢互補的大扶貧格局,協同扶貧,形成部屬高校扶貧工作的長期性、系統性、可靠性和制度性基礎。

參考文獻:

[1]新華網.中國農村扶貧開發綱要(2011-2020)[EB/OL].(2011-12-01)[2015-03-14]. http://news.xinhuanet.com/politics/2011-12/01/c_111209711.htm.

[2]楊樹東,于虹.部屬高校滇西定點扶貧路徑研究[J].老區建設,2015(24).

[3]許源源,徐俊.公共部門定點扶貧的利益沖突與平衡[J].西部論壇,2010,20(4):12-16.

[4]許源源,江勝珍.扶貧瞄準問題研究綜述[J].生產力研究,2008(17):158-159.

[5]許源源.中國農村扶貧瞄準問題研究[D].廣州:中山大學,2006:30-32.

[6]教育部.教育部定點聯系滇西邊境山區工作方案[G].北京:教育部,2012:1-2.

[7]滇西開發網.教育部關于做好直屬高校定點扶貧工作的意見[EB/OL].(2013-03-22)[2015-03-14]. http://www.dxkf.cn/showArticle?article.articleId=323&docount=true.

[8]徐俊.公共部門對口扶貧的瞄準問題初探[J].老區建設,2010(2):19-21.

[9]汪三貴,ALBERT.中國新時期農村扶貧與村級貧困瞄準[J].管理世界,2007(1):56-64.