金蘭譜與中國傳統結義習俗

王云紅 邵輝

金蘭譜,又稱“金蘭簿”“金蘭小譜”,簡稱“蘭譜”,是傳統社會民間結拜活動的見證文書。“義結金蘭”民間俗稱為“結拜”“換帖”“拜把子”,結拜時通常要書寫和交換金蘭譜。從漢代晚期開始一直到民國時期,結義一直都是社會上下階層的重要行為,甚至影響到社會的發展與歷史的進程。金蘭文化是我國傳統文化的重要組成部分,也是我國傳統文化中的獨特現象。通過對相關金蘭譜的考察,我們看到結義習俗和金蘭文化的發展過程及其所反映的文化現象。

傳統結義的起源與發展

1.義結金蘭的起源

“金蘭”語出《易經·系辭上》:“二人同心,其利斷金;同心之言,其臭如蘭。”講的是心如金子一般純真,堅固,彼此品性投合,似蘭花一樣馨香。南朝文學家劉義慶在《世說新語·賢媛》中記載:“山公與嵇、阮一面,契若金蘭。”講的是山濤與嵇康、阮籍三人一見面,就情投意合,成為最好的朋友。

2.金蘭文化的發展

從文獻上看,一般認為義結金蘭的行為最早起源于漢代晚期,我們最熟知的桃園三結義就是發生在這個時候。講史小說《三國演義》說,劉、關、張結拜的誓言為:“念劉備、關羽、張飛雖然異姓,既結為兄弟……不求同年同月同日生,只愿同年同月同日死。”南北朝末期顏之推在《顏氏家訓·風操篇》中曾講道:“四海之內,結為兄弟……至有結父為兄、托子為弟者。”這段記載更加明確地表明,在南北朝末期結拜成為中國人相當流行的風俗。隋唐時期,沿襲魏晉南北朝風氣,有異姓結義之俗,且結義時必焚香火。隋朝末年,李世民就曾與突厥人“焚香火”即結為兄弟。到了唐代,已經出現了金蘭譜的早期雛形,被稱為“金蘭簿”。唐代文人馮贄所寫《云仙雜記》卷五,引《宣武盛事》中的話:“戴弘正每得密友一人,則書于編簡,焚香告祖考,號為金蘭簿。”而且此時結拜的對象也擴展到了女性之間。崔令欽在《教坊記》中就曾這樣記載:“坊中諸女氣類相似,約為香火之兄弟。”

古典小說《水滸傳》中就曾記載梁山眾好漢義結金蘭的故事。明清時期,結拜時每人都要書寫一份書面契約,通常用紅紙折成信封大小,蘭譜制作逐漸格式化。尤其要指出的是,清朝統治者為了加強自己的統治,就曾多次以法律的形式明令禁止結拜。順治時規定:“凡歃血結盟,焚表結拜兄弟者,著即正法。”之后,相關條例被編入《大清律例》謀叛律文下,規定極為詳盡:“凡異姓人,但有歃血定盟、焚表結拜弟兄者,照謀叛未行律,為首者,擬絞監候;為從,減一等。若聚眾至二十人以上,為首者,擬絞立決;為從者,發云貴、兩廣極邊煙瘴充軍。其無歃血盟誓焚表情事,止序齒結拜弟兄,聚眾至四十人以上,為首者,擬絞監候;四十人以下二十人以上,為首者,杖一百,流三千里;不及二十人為首者,杖一百,枷號兩個月;為從,各減一等。”盡管如此,朝廷的禁令并未能阻止民間拉幫結派之風的彌漫。有學者甚至指出,正是因為清廷對結拜、幫會太過敏感,過度的打擊政策反而使一般良善的幫會也被逼上梁山,釀成官逼民反。民國時期,結拜禁令被解禁,兄弟結義風氣進一步盛行。一些商家出于滿足民間結拜的需要,專門印制金蘭譜,而且制作相當精美,填寫時也非常方便,這樣就便于民眾的隨時購買、交換和收藏。

傳統結義的內容與形式

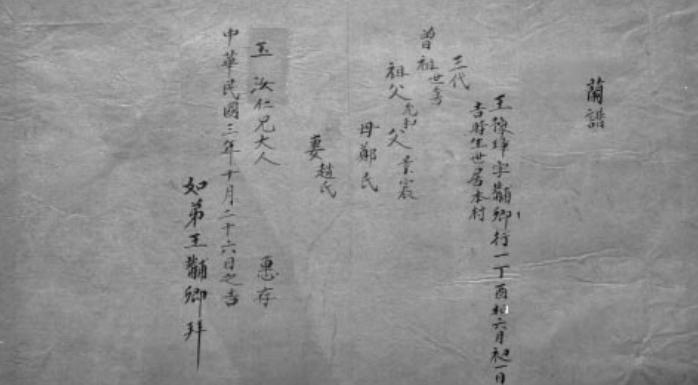

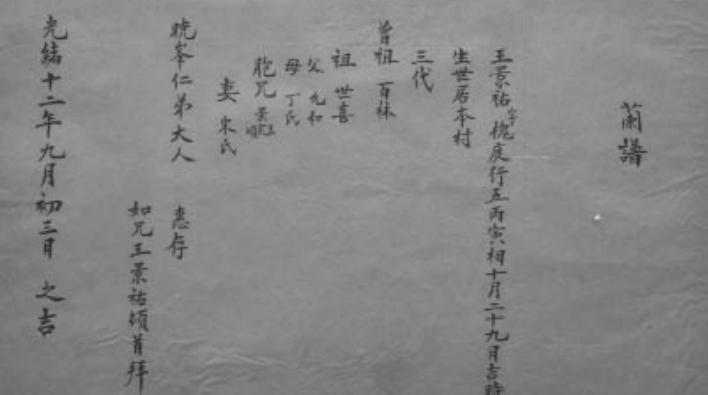

在結義的時候通常會采用共飲血酒、叩頭換帖、對天盟誓等一些相對比較固定的結拜形式,通過這種形式來對結義的雙方進行一些約束。之后,結拜的雙方(或多方)便以兄弟相稱,以雙方(或多方)的親人為親人。這些形式起初只是找個合適的時間與適當的地點進行口頭上的宣誓承諾,最多也只不過是進行歃血為盟之類的儀式,但是隨著后來的發展,人們對它越來越重視,因而這種形式也變得越來越莊重與正式,出現了一些蘭譜之類的文書,從道義和契約兩個層面進行一些約束。從我們所熟知的早期義結金蘭的典范——劉關張桃園三結義(沒有書面儀式)到清朝民國時期的一般金蘭譜(基本都具備書面儀式),我們就可以很清楚地看到其中明顯的變化。對于蘭譜上所寫的內容,正如佟鴻舉先生所說:“兩人或數人結為異姓兄弟,商定好以后,按人數各用紅紙寫出每人姓名、生日、時辰、籍貫及父母、祖及曾祖三代姓名的譜帖,彼此互換譜帖以為憑證。”

在義結金蘭的時候一般遵循的儀式有:第一,締結蘭譜,分別寫出要結拜的人數、各自的姓名、生辰八字、籍貫、結拜時間、誓言及祖上三代姓名等有關事項;第二,挑選良辰吉日,焚香祭祖祭神,之后互相換帖,宣讀誓言;第三,結拜后共進酒食,將雞血滴入酒中,結血盟以示鄭重;第四,酒飯過后,再集體叩拜,撤香案,分金蘭譜,各自拿一份。值得注意的是,如果日后反目成仇,仍要舉行斷義儀式,一般為燒金蘭譜,又稱“斷義”,也稱“拔香頭子”,之后雙方便不再有結義關系。

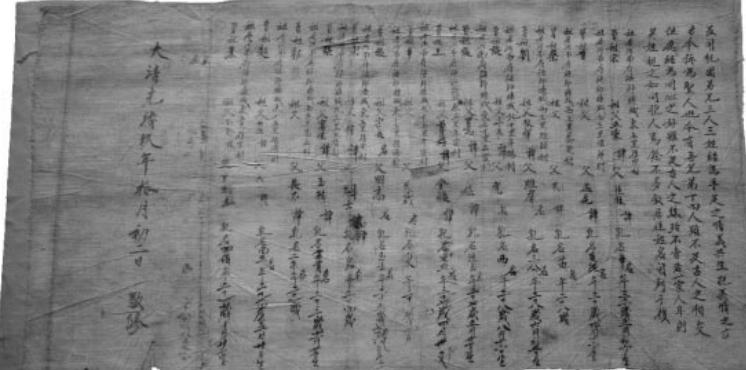

洛陽民俗博物館藏有一份清末偃師地方十四人結拜的金蘭譜。該譜為毛筆小楷書于一塊棉布之上,落款時間為光緒九年(1883年)十月初二日,譜長55厘米,寬29.5厘米。蘭譜序言寫道:“蓋聞桃園弟兄三人三姓,結為手足之情義,共生死美情之方,古今稱為圣人也。今有吾兄弟十四人,雖不及古人之相交,但愿結為同心之好;雖不及古人之殊殆,不啻若一家人耳,則異姓視之如同胞人焉。余不多敘,居住、姓名開列于后。”之后,從右至左依次寫出十四人各自的居住地、姓名、年齡、出生日期,各附有本人曾祖、祖父、父三代清單。有意思的是,十四人三代多數只在祖父下列出姓氏而沒有書其姓名。我們據此判斷,這很有可能是張清末豫西土匪結拜入伙的蘭譜。近代豫西地區土匪盛行,根據當地風俗,土匪結拜為不辱沒祖宗,一般不在蘭譜上書寫三代姓名,也不在祖宗牌位前燒香焚表,而是要祭拜關公,以忠義相標榜。

金蘭譜所反映的社會現象

1.社會生活中的弱者為了維護自己的利益而結拜

清代詩人東嶺《嶺南樂府·聯袂輕生》卷四記載了女子結拜的故事:“順德縣少女多訂為異姓姐妹,少者數人,多者十余人。或相約不嫁,或同日嫁,一女見梗,則眾女皆自殺。”從這則材料中我們不難發現:盡管清代順德縣的少女們結拜的具體原因現在已無從考證,但是有一點可以確定——她們的結拜與她們的婚嫁有著密切的關系。從她們約定要么不嫁,要么同日嫁,一女遇到來自家庭或者其他方面的阻礙,其他女性都去自殺的事例。結合當時男尊女卑的傳統,我們大概可以知道,在當時的順德縣可能是由于出嫁的女性在嫁入夫家后或者在其他的情況下地位低下,為了防止自己受到委屈而通過結拜的方式團結在一起,來維護自己的利益。

2.為了道德文化事業而走上結拜

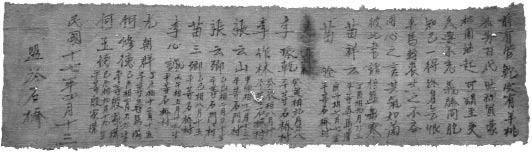

民國17年(1928年)的一份金蘭譜中寫道:“蓋聞朋友乃世界上之一大偉事,而為人人所不能少的。今吾等聚堂三月,貌雖異,而心則契;性雖殊,而志則同。為砥礪道德、研究科學計,所以雖不敢效桃園之結義,亦竊慕荊樹之故事也……”由此我們可以清楚地看到這幾位是由于砥礪道德、研究科學而走上結拜。通過這份蘭譜我們可以揣測一下,他們之所以立下這樣的蘭譜是不是因為當時世風日下、科技落后或者是由于其他原因,通過此類的蘭譜對我們研究當時社會現狀或許會有一些啟迪。

3.為了經濟利益而結拜

在歷史上,特別是在明清時期,商幫有了很大的發展,一些經常在外地經商的商人,鑒于個人力量過弱,同時出于追求商業利益的目的而在同族、同地域之外進行一些聯合,組成商幫。他們中就不乏通過結拜的形式來加深彼此之間的關系,而且他們的結拜有些就不僅僅是在商幫內部,與外地人特別是在自己經商的當地結拜。除了商人與商人之間的結拜之外,還有一些比較特殊的例子,就是一些商人為了經濟利益與政治人物進行結拜。孟洛川家族就是一個典型的例子。孟洛川(1851-1939),名繼笙,字雒川,山東濟南人,清末和民國前期著名商人。清末民初的時候,軍閥割據,戰亂不斷,孟氏為了自身的利益,所以必須維護自己在政治上的聲望,于是極力拉攏一些政治人物作為他在經濟活動中的靠山。因此,便通過各種關系,交結官府、軍閥和新舊政客,或聯姻成婚為“秦晉”,或結交拜把成“金蘭”。在孟氏家族中用結拜這種方式,把維護經濟利益做到極致的,是孟洛川的遠房族侄孟覲侯,在他任瑞蚨祥的全局總理之后,展開了廣泛的社會活動。他與北京九門提督王懷慶、東三省的權貴鮑貴卿、山東督軍張宗昌結拜為兄弟,通過這種方式也使得他在當時的經濟活動中獲得了極大的好處。

4.為了政治利益而走上結拜

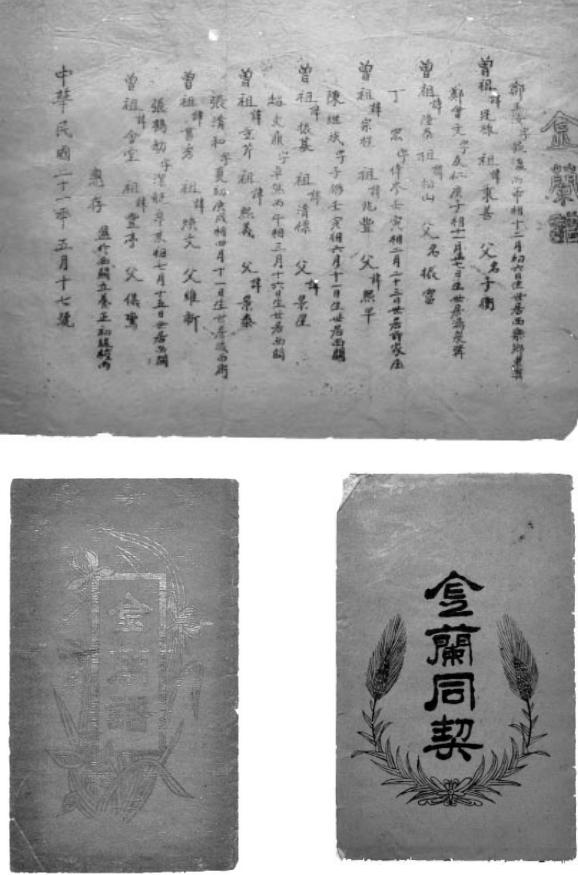

清末民國時期,出于政治目的的結拜就更為普遍了。一個典型的例子就是張作霖與他的那幫兄弟們的結拜。在1927年6月14日,張作霖進入北京的時候,由于政府的更迭,局勢還比較混亂,為了對外穩定局勢,對內加強團結統一,以張作霖為主在潘復的家中進行了一次大的結拜,所結拜的對象除了已經結拜的吳俊升、湯玉麟等五人外,又增加了孫傳芳、張宗昌等七人,一共是十二人,其中值得注意的是,在他們十二個人當中官職最小的也是個軍長。因而不難看出,此次結拜的主要原因就是出于政治目的。除此之外,還有蔣介石與馮玉祥、李宗仁的結拜,蔣介石與張學良的結拜。通過這個事例,我們不難看出在民國時期一些政治人物為了其政治利益而結拜,這幾乎已經成為一種社會風氣。民國時期的金蘭譜在字體上與前代有了很大的變化,過去的金蘭譜為用毛筆手寫,而民國時期使用的則是現代的印刷字體。究其原因,有學者分析除了當時現代化的印刷業發展迅速之外,還有一個更重要的原因就是當時的社會是一個比較動蕩的時期,因而僅僅只靠個人的力量生存有著很大的困難,所以出現了義結金蘭的高潮,為了適應這種社會上的需要,一些商人就大量生產了印刷的金蘭譜,這也就反映出了在民間有廣泛結拜的社會現狀。

小 結

金蘭譜反映了當時人民的生活態度和社會風俗習慣。首先,結義打破了我國傳統的宗法制對人民的束縛,使得不是同一血緣的人們能夠根據他們的共同理想團結在一起。其次,結義的雙方(或多方)大多都能做到彼此友愛、誠信互助,同時也出現了許多類似于劉、關、張三人可歌可泣的金蘭之情,這種情感豐富了中華民族的價值觀念與民族精神。再次,有些金蘭譜以書面的形式表現出來,對于增強人民的契約意識與契約精神有著很大的作用。當然不可否認的是,結拜這種形式難免會被一些投機分子所利用,以結拜為依托,結黨營私、不顧道德,危害人民和社會。

[基金項目:河南省教育廳人文社會科學研究重點項目“河南近代民間契約文書搜集、整理與研究”(項目編號:2016-ZD-002);河南科技大學人文社科科研發展專項基金項目“中外文獻與清以來中原文明研究”(項目編號:4014-13360036);河南科技大學大學生訓練計劃重點項目“中國傳統契約秩序與契約精神的歷史人類學研究”(項目編號:2015086)]