戴謙和與四川皮影戲

江玉祥

?

戴謙和與四川皮影戲

江玉祥

戴謙和保存的成都皮影之影人

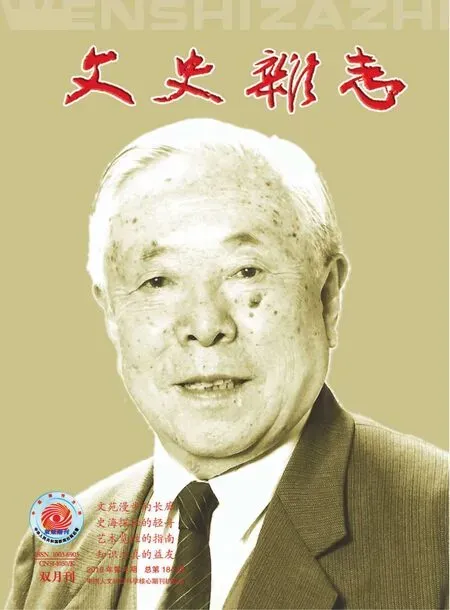

2014年,欣逢四川大學博物館100周年誕辰之際,我的美國朋友賀淑藹(Mary E.Hirsch)女士惠贈我一批有關華西大學博物館(即今四川大學博物館前身)創始人戴謙和博士(Dr.Daniel Sheets Dye)的珍貴資料。這批資料包括戴謙和(圖一)與他的夫人簡g鮑爾德斯頓·戴伊(Jane Balderston Dye)的檔案材料簡介,另外就是戴謙和晚年捐贈給他的母校丹尼森大學博物館40件成都皮影戲影偶的照片及相關說明文件。我利用這批資料,于2014年12月8日晚上在四川大學博物館學術廳作了一次題為《戴謙和與四川皮影戲》的學術演講,現將此次演講稿整理成文,與讀者分享。

一、戴謙和其人

談起戴謙和,就要涉及中國近代成都一所著名的教會學校──華西協和大學。華西協和大學是由美國、英國、加拿大三國基督教會的五個差會(美以美會、浸禮會、英美會、公誼會、圣公會)聯合創辦的。該校從1905年開始籌辦,1910年3月11日正式開學。華西大學創辦伊始,僅有10名學生,10名教師(中國教師2名,西籍教師8名),戴謙和就是華西協和大學最早的八名西籍教師之一。他從1910年至1949年,長期擔任華西協和大學理學院院長,教物理學。他業余愛好人文科學,熱衷于調查研究中國西部人類及其文化,是華西邊疆研究會和華西協和大學博物館的創立者。然而,長期以來,由于資料缺乏,戴謙和的生平簡歷,甚至生卒年都不清楚,特別是1949年他回美國以后至逝世這段經歷,對治華西大學校史者更是一段空白。這次賴美國朋友賀淑藹(Mary E.Hirsch)女士惠贈的資料,可以將戴氏的生平簡歷大致理出一線脈絡。

圖一:Prof.Daniel Sheets Dye(1884.2 -1977)

戴謙和,原名丹尼爾·希茨·戴伊(Daniel Sheets Dye),1884年2月誕生于美國俄亥俄州,1907年畢業于美國俄亥俄州丹尼森大學(Denison University),因學習成績優秀而被選為ФBK聯誼會會員。1908年,24歲的戴謙和受美國基督教新教浸禮會海外傳教會派遣,來到成都學習中文,作為在華西協和大學教授自然科學的準備。1910年,戴謙和開始任華西協和大學理學院院長,教物理學。1914年,戴謙和籌建了華西大學博物館。創業之初,戴氏得到美國圣書公會傳教士陶然士(Mr·Thomas Toriance)、葉長青(Mr·J·Huston Edjar)兩先生的合作,又經四川本省人士之熱心贊助,并捐贈物品,于是收藏逐漸豐富,至1932年葛維漢接替戴謙和擔任第二屆博物館館長時,已有藏品6000多件,悉在華西大學赫斐院(今華西第四教學樓)儲藏陳列。華西大學博物館創立之初,戴謙和就給博物館確定了發展方向,即研究“華西人和他的文化”。眾所周知,英國人類學家愛德華·B·泰勒著《人類學》的副標題就是《人及其文化研究》。人類學是研究人的科學。它分體質人類學和文化人類學。文化人類學按美國學界的分類,包括考古學、語言學、民族學、宗教學。顯然,戴謙和給華西大學博物館的學科定位是人類學,這個辦館宗旨一直傳承至今天的四川大學博物館。

圖二:《中國窗格入門》(A Grammar of Chinese lattice)1937.

1919年,在美國浸禮會傳教士協會主辦下,戴謙和同簡·坎比·鮑爾德斯頓(Jane Canby Balderston)女士結婚。后者結婚以后,按照西方的習慣,改名簡·鮑爾德斯頓·戴伊(Jane Balderston Dye)。1886年4月,簡·坎比·鮑爾德斯頓(Jane Canby Balderston)女士誕生于美國馬里蘭州;1908年,畢業于馬薩諸塞州韋爾斯利學院(Wellesley College)。1908-1915年,她在俄亥俄和賓夕法尼亞中學教書。1915年,簡·坎比·鮑爾德斯頓(Jane Canby Balderston)女士在英國和愛爾蘭基督教海外公誼會的贊助下來到四川,起初,在潼川(今三臺)四川寄宿學校教書。簡·鮑爾德斯頓·戴伊(Jane Balderston Dye)夫人婚后在成都女子師范學校和華西大學師范學校教數學和教育學,業余喜歡觀察和研究華西的鳥類。她后來成了一名華西鳥類專家,《華西邊疆研究學會雜志》發表過她兩篇文章,一篇題為《華西協和大學校園內20種常見鳥類》(Twenty Common Birds’Nests of theWest China Union University Campus )[1],另一篇為《在蒙頂山和峨眉山上避暑的鳥類》(Summering with the Bird at Meng Ting and Omei)[2]。

1919年在美國休假學習期間,戴謙和獲得科內爾大學(Cornell University)碩士學位,簡g鮑爾德斯頓·戴伊夫人獲得哥倫比亞大學(Columbia University)碩士學位。

1937年,戴謙和著《中國窗格入門》(A Grammar of Chinese Lattice)英文兩卷本(圖二),作為哈佛燕京學社專題著作系列第Ⅴ卷和第Ⅵ卷,由哈佛大學出版社出版。1949年,哈佛大學出版社再版此書。1974年,多佛爾(Dover)出版社根據哈佛第二版更名為《中國窗格設計》(Chinese Lattice Designs),內容圖版未做任何刪節和改變,出了新版。

1940年,戴謙和從丹尼森大學獲得榮譽博士頭銜。

1949年隨著中華人民共和國成立,戴謙和回到美國馬里蘭州科羅拉(Colora)。

1950—1960年,戴謙和在坐落于新澤西州Holly山的John Woolman紀念館擔任聯合館長。從該館退休后,他便回到科羅拉(Colora)。他的夫人簡·鮑爾德斯頓·戴伊(Jane Balderston Dye)則在組織國際婦女和平與自由聯盟東北馬里蘭州支部中發揮了作用。

1969年,75歲的戴謙和把自己收藏的40件成都皮影捐獻給他的母校丹尼森大學博物館。

1976年,戴謙和夫人簡·鮑爾德斯頓·戴伊(Jane Balderston Dye)在馬里蘭州科羅拉(Colora)去世。

1977年,戴謙和也在馬里蘭州科羅拉(Colora)去世。他們沒有子女。這位華西邊疆研究會和華西協和大學博物館的創立者,就這樣悄無聲息地撒手人寰。戴謙和享年93歲,他的夫人享年90歲。

縱觀戴謙和教授的一生,他有41年的時間是在成都華西協和大學從事自然科學的教學工作和人類學的研究工作。其在人類學領域內的研究成績,尤為國際學術界注目。他在《華西邊疆研究會雜志》上一共發表了12篇學術文章,目錄如下:

1.《中國西部發現的石器》(Data on West China Artefacts),《華西邊疆研究學會雜志》第2卷第63頁(1924年—1925年)。

2.《圖案的象征意義》(Symbolism of the Designs),《華西邊疆研究學會雜志》第2卷第74頁(1924年—1925年)。

3 .《四川農業水利資源的利用》(T h e Szechwanese Use of their Water Resources for Agriculture),《華西邊疆研究學會雜志》第3卷第40頁(1926年—1929年)。

4.《中國建筑原理:略評四川建筑特征》(Some Elements of Chinese Architecture with Notes on Szechwan Specialities),《華西邊疆研究學會雜志》第3卷第162頁(1926年—1929年)。

5.《中國窗格之研究——到1899年時為止》(A Study of Chinese Lattice,as of 1899),《華西邊疆研究學會雜志》第4卷第57頁(1930年—1931年)。

6.《四川古代一些用泥土和石頭做成的環狀物、方形物、角形物和彎曲物》(Some Ancient Circles,Squares,Angles and Curves in Earth and in Stone in Szchwan ,China),《華西邊疆研究學會雜志》第4卷第97頁(1930年—1931年)。

7.《J·休斯頓·埃德加所繪華西邊疆略圖評論》(Some Notes the Sketch Map by J. Huston Edger of the West China Border),《華西邊疆研究學會雜志》第4卷第106頁(1930年—1931年)。

8.《埃德加從丹巴到瞻對(新龍)的路線圖》(J.H.Edgar's Map from Damba to Chan Tui),《華西邊疆研究學會雜志》第7卷第134頁(1935年)

9.《先驅者詹姆斯·休斯頓·埃德加》(James Huston Edger,Pioneer),《華西邊疆研究學會雜志》第8卷第14頁(1936年)。

10.《中國藝術的變換:花卉用法的個案研究》(A Transfers in China :A case study in the use of flowers),《華西邊疆研究學會雜志》第8卷第166頁(1936年)。

11.《華西博物館:華西人和他的文化》(The West China Museum,or West China Man and His Culture),《華西邊疆研究學會雜志》第11卷第85頁(1939年)

12.《五種玻璃珠樣品的測試》(Sundry tests on Five Sample of the Glass Beads),《華西邊疆研究學會雜志》第15卷A冊第39頁(1944年)。

圖三:戴謙和保存的成都影偶之藤椅

戴謙和業余最喜歡記錄和分析中國西部地區的建筑窗格和編織腰帶的圖案。戴謙和對中國建筑窗格圖案的喜愛,據他在《中國窗格設計》一書序言中說,始于1916年春節:他和他的學生游覽成都草堂寺,看到一些精美的窗格圖案,引起他極大興趣。開初他收集了20件樣品,那時并無從事研究的打算。他做夢都沒有想到此后會把一生的精力都放在這項愛好上。他之所以能長期從事這項研究,是得到一位名叫楊季常的中國人的合作。他的書中大部分窗格線圖都是楊季常根據他拍攝的電版照片繪制的。楊季常的老家離成都150英里。楊季常1936年病逝,戴謙和同他合作整整20年時間。1916年頭半年,戴謙和在成都收集窗格圖案,古老的成都城市建筑是他開始從事研究的理想地方。此后,為了收集中國窗格圖案和資料,戴謙和在四川各地旅行。他幾次沿長江橫跨中國,一次沿海岸從中國的北方到南方,兩次周游世界。戴謙和收集的窗格圖案多達幾千種,上起漢代,下至明、清時代。

戴謙和著《中國窗格入門》(《中國窗格設計》),至今只有英文本。初版兩卷共469頁,內有中國窗格設計插圖2500多幅。1938年,《華西邊疆研究學會雜志》第10卷發表L·C·W撰寫的“書評”說:“這部輝煌的巨著,代表了一個最多才多藝、富有想象力的頭腦二十多年的學習和研究成果。它不僅是一部題目非常有趣的科學著作,而且是一項在自然材料的處理以及復制品再生產方面具有指導意義的藝術著作。戴謙和先生對設計發生興趣,主要是從1916年他發現中國窗格這種工藝品開始的。從那個時候起,他通過敏銳的觀察、廣泛的閱讀和旅行考察,采集的窗格模式由少到多,直至超過2000多種類型。經過反復研究,戴謙和先生發現一定的設計或基本花紋,反復重現于各種圖案之中。接下來,戴謙和依據每類窗格設計所表達的基本含義為一個模式的思路,按照字母系統,形成大約27個主題。其中有平行四邊形,八邊形,一個焦點,多個焦點,漢紋,萬字符,冰裂紋等。這種分類,在識別或搜索特定的窗格設計模式上很有價值。”書評作者進一步指出該書的出版價值說:“《中國窗格入門》對歷史和中國設計的研究作出了獨特的貢獻,它不僅對學習中國藝術的學生,而且對每一個有興趣于總體設計的人,都是一本必須參考的原始資料書。它將作為中國圖案分類和鑒定圖案主題的標準,以便將一定的圖案放置于它們的歷史背景之中。這將意味著保留那些因戰爭的蹂躪而消失的獨特的中國窗格設計,變為可能的現實。”[3]戴謙和在《中國窗格入門》序言中亦說:“這些設計圖案都可以使用。這部書對于學生,它是習字帖;對于成熟的學者,它是藝術書;對于各式各樣領域內的建筑師和設計師,它是一本藍圖匯編。”[4]

圖四:戴謙和保存的成都影偶之燈籠圖案

二、戴謙和與四川皮影戲

在2014年3月之前,我并不知道戴謙和教授與皮影戲有啥關系。盡管,今日的四川大學博物館從前華西協和大學博物館繼承下數千件四川皮影藏品,但那是20世紀30年代葛維漢(Dr·David Crockett Graham)任館長時收購一批,1946年鄭德坤館長又購進一批,加上1945年黃希成先生捐贈的影偶,遂成今日川大博物館皮影藏品的規模。[5]

自美國朋友賀淑藹(Mary E·Hirsch)女士發來丹尼森大學博物館收藏的戴謙和捐贈的40件四川皮影戲影偶照片后,我才知道戴謙和與四川皮影戲也有關系。戴謙和1969年8月28日為丹尼森大學博物館親筆寫的一份題為“來自中國的傀儡”說明材料,曾提到他們夫婦同皮影戲早有緣分。

大約1924年,簡·鮑爾德斯頓·戴伊(Jane Balderston Dye)夫人在成都教書的學校附近有一座郵政長官的老公館,公館院子中有一個能容納250人的側廳,里面有一個私人戲臺。郵政長官曾邀請150個外國人來此觀看一個皮影班上演兩折影戲。這大概是戴謙和夫婦在成都第一次看皮影戲。關于那座郵政長官的老公館的位置,可能就在成都暑襪北一街成都郵電總局那個地方。

至于戴氏這幾十件影偶購于何年,“說明材料”記載:“1911年辛亥革命前,中國85%的人口是文盲,皮影戲在教育文盲中起了重要作用。現代電影銀幕已將傀儡戲驅趕離開了主流社會,因此,我們僅買到幾十個零散的破損的影偶。”看來這批影偶可能是接近1946年購買的。據戴謙和回憶,1946年華西協和大學邀請皮影專家用他們買的影偶為下江來成都的難民上演了一場皮影戲。難民們對皮影戲感到新奇,高興得發狂。戴謙和不無惋惜地寫道:“這可能是此批影偶在成都最后一次使用了!”

后來,這批皮影戲影偶隨戴謙和到了美國,說明戴謙和很重視這批影偶,準備要研究它。迄今我們尚未看到保存在耶魯大學神學院圖書館里的戴謙和夫婦的全部手稿和書信,不知其中有無研究這批皮影的手稿或通信?從40件四川皮影戲影偶照片看來,可能戴謙和收藏這批皮影的原因,仍然是看中了影偶的圖案設計。

這批皮影屬于四川皮影的成都“京燈影”類型,為前清時候的牛皮手工藝品。成都皮影師傅口稱的“京燈影”,據說是前清時候北京的堂會,有整套燈影出現,用牛皮雕刻而成,再上彩色,高不過一尺,生旦凈末丑,色色俱全,世人稱之為“京燈影”。按照陜西民間普遍需要所作的燈影加大至一尺五六寸者,世人稱之為陜燈影。成都燈影受陜燈影的影響,有大小兩種之分,大者如陜燈影,小者如京燈影。據我研究,民間這種說法,也欠精確。在清代北京所謂高一尺的牛皮燈影,應該指西城派北京皮影;陜西所謂高一尺五六的牛皮影,應該是陜西西路皮影。清代咸豐、同治時期,成都商業繁榮,燈影戲特別盛行,逢年過節,常有搭過街臺子[6]演燈影戲者。為了方便兩邊階沿上立觀的群眾看得清楚,大燈影應運而生,影人高達一尺八至二尺四;中等為一尺二至一尺八;一尺左右算小燈影。成都所謂“京燈影”,屬于小燈影類型。戴謙和捐贈丹尼森大學博物館這批成都燈影,從照片顯示的尺寸看來,一般影人高一尺左右,但是雕刻十分精致,透過燈光觀看,色澤鮮艷如新,尤為美觀(題圖)。賀淑藹女士多次問我,是不是當時的皮影師傅為了滿足戴謙和,現刻來賣給他的?不然,為什么看起來好像未用過一樣?戴謙和在“說明材料”中有種猜測:“可能每隔10年,要使用這些影偶時,必需對它重新涂色上油。”估計這是他詢問燈影戲師傅時得到的回答。我以為,老皮影顏色經久不變的原因在于過去都用植物性顏料,涂在亮皮上(刮薄的牛皮),上面再涂一層桐油,顏料滲進牛皮內,很不容易褪色;用的時候撣去灰塵,燈光打在亮子(屏幕)上照樣鮮艷如新。

這40件成都皮影戲影偶計有:竹椅、藤椅6件,桌子2件,花盆、盆架9件,架子床1件,鏡子1件,燈籠1件,九尾狐1件,公羊1件,雄鹿1件,魚1件,鶴1件,孔雀1件,公雞1件,蝴蝶1件,官員1件,小生頭女身1件,花旦1件,搖旦1件,老旦1件,壽星1件,羅漢頭官衣1件,靠甲花臉1件,金剛1件,計機鬼1件,女靠1件,耳撲聞頭飾1件。

其中屬于場景擺設和動物的影偶達28件,占全部影偶的70%。再看這28件影偶造型、花紋、樣式屬罕見之珍品,例如,竹椅、藤椅、竹茶桌、架子床和燈籠很具成都風俗特征(圖三);架子床及床前踏腳凳的木雕花紋圖案,特別是戴謙和論述最多的“卍”字符,亦見于四川民居的窗格圖案設計之中。燈籠上不但有“卍”字符,其腹部還有“五蝠(福)捧壽”的吉祥圖案(圖四)。戴氏在成都41年生活之中,有34年的業余時間都投進了中國窗格圖案的收集和研究。他在《中國窗格入門》(《中國窗格設計》)一書中,歸納出27個窗格圖案主題,對“卍”字符尤為注意。在《中國建筑原理:略評四川建筑特征》《中國窗格之研究——到1899年時為止》和《圖案的象征意義》三篇論文中也著重論述了“卍”字符的來歷及其象征意義。

“卍”(梵語“幸福”)字是一個布滿世界各地的神秘符號,淵源十分古老。公元前5000年左右,“卍”字符號出現于西亞美索不達米亞Hassuna時代陶器上;公元前2000年左右,印度河谷出土了“卍”紋印章;中國新石器時代考古遺址出土的陶器和其它器物上,屢見“卍”字符,分布地域西自湟水流域,東至遼寧小河沿地帶。以青海柳灣遺址出土的馬廠型陶器上的“卍”字符為例,其時代距今4000年左右。

遠在1926年,西方就出版了研究“卍”字符的專著,許多權威人士認為它原代表太陽,并表示太陽在天空中運行的軌道。部分人士認為,它代表了太陽神戰車的輪子,所以與太陽有些相似的象征意義,如“光明”“富足”及“福氣”。在印度,印度河谷人民使用了“卍”字符,并使它與“毗濕奴”和“濕婆”聯系在一起。公元前2—1世紀,它出現于耆那教神廟的雕塑中并象征該教派24個創始先師之一的蘇帕濕婆。

在中國,“卍”字符最初是道教的教徽并可見于道教創始人老子和其他道教圣人的手掌之中,以顯示其法力。“卍”字符作為吉祥符號之一,還出現于佛祖的腳上。當它出現于釋迦牟尼胸前時,象征匯集他思想的心臟。它可能隨佛教一起傳到了日本并出現于日本的許多中國神像中。藏傳佛教的不少神像亦有此符號。作為吉祥的象征,“卍”字符常被用作東方地毯、絲織品和木制品的花邊,在中國的瓷器上與“如意”一起表達人們幸福長壽的愿望。[7]“卍”字符在成都皮影戲影偶里與“五蝠(福)捧壽”的吉祥圖案一起出現,無疑也是表達幸福長壽的愿望。我們推測,這些圖案正是吸引戴謙和并促使他將其帶回美國繼續研究的原因。

圖五:成都皮影“花旦”影人上的標簽

另外,我們發現這批影偶中,凡組裝成影人者,都系有皮紙標簽,上用毛筆寫著該件影人的名稱,可能這是出售影偶的師傅應戴氏要求而寫的。但是,我發現有一些標簽上的名稱同該件影人的穿戴不符合,略舉一例。有一件“花旦”影人,標簽上書:“徐元載(宰)下油(游)安(庵)之王直(志)貞”(圖五)。識字不多的民間藝人往往寫錯別字,不覺為怪;問題在影人穿戴錯誤,犯了“寧穿破,不穿錯”的戲曲穿關大忌。《下游庵》又名《盤貞認母》《庵堂認母》,川劇高腔傳統折戲,為大幕戲《玉蜻蜓》(又名《淫惡報》)之一折。劇情說的是,明代,宦門子弟申貴生游法華庵與女尼王志貞私通,死于庵中,掩埋于佛殿下。志貞生一遺腹子,以貴生遺物玉蜻蜓藏于嬰兒懷中,命佛婆棄嬰橋旁,為徐知府拾得,更名徐元宰,撫養成人。元宰考中解元后,察知自己的身世,復往法華庵尋訪親生之母。志貞導元宰游觀佛殿,元宰乘機盤問,終于在云房發現貴生畫像一幅。志貞無法否認,只好道出真情,母子相認。

劇中王志貞為尼姑,影人穿戴應該是尼姑頭、身著道帔(按:川大博物館藏有尼姑影偶),不應該配成簪花的花旦頭,穿鮮艷的女帔。花旦多扮演性格明快或輕浮放浪的青年婦女,具有“七分靈巧三分笑”的特點,如《醉酒》中的楊玉環,《珍珠衫》中的王三巧,《殺惜》中的閻惜姣等。根據劇中人物的特定身份,如系煙花妓女,則稱“煙花旦”,如系神女仙姬,則稱“神仙旦”。四川皮影中的花旦頭,一般為連頭,空臉,簪花,用于小姐(小旦)、少婦(正旦)。《下游庵》影偶王志貞作花旦打扮,大錯特錯。外國人不懂弄錯,系中西文化隔膜所致。皮影戲師傅居然穿錯把子,其原因不是新手,便是當時角色不夠,找不到恰當的影人,隨便安個名字吧!我覺得演好一折皮影戲,熟悉劇情還是關鍵。弄不懂劇情,影子也提不好!

注釋:

[1]《華西邊疆研究學會雜志》第3卷第9頁(1926年—1929年)。

[2]《華西邊疆研究學會雜志》第16卷B冊第29頁(1946年)。

[3]《華西邊疆研究學會雜志》第10卷第236頁(1938年)。

[4]戴謙和:《中國窗格設計g序言》,紐約,多佛爾出版社1974年版,第5頁。

[5]江玉祥:《華大博物館與皮影戲藝術》,《四川文物》2004年第4期。

[6]過街臺子:臨時騎街搭建的戲臺,行人從下面穿過,形同今日過街天橋。

[7]饒宗頤:《卍(Swastika)考》,《梵學集》,上海古籍出版社1993年7月第1版,第1—16頁。

作者:四川省人民政府文史研究館館員