小麥在世界各地都廣泛種植,可為什么古代的中國沒有出現面包呢?

2016-07-01 07:54:37

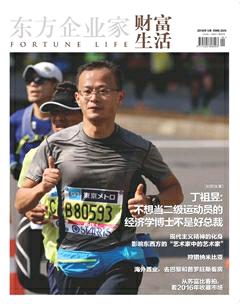

東方企業家 2016年5期

小麥從西亞途徑中亞傳入中國核心地區大約在距今5000-4000年左右,而且這個傳播大概是接力棒式、有選擇性的緩慢過程,也就是說不是所有附著于小麥上的相關種植、烹飪技術和文化都一股腦地傳進來。大約在距今1萬余年左右,中國已經有了本地的糧食作物,北方是粟和黍,南方是稻,烹飪方式都是蒸煮,這是一種延續了幾千年的文化傳統,所以即使有新的馴化物種,人們首先想的是用已知的粒食方式來加工和處理,做出來的是麥子的粥和飯,食用價值不高。再加上小麥也有一個本土化的過程,直到出現適宜的品種才有大量應用的價值。過渡到粉食,又需要石磨、石碾,后者大概是東周才出現的,前者也沒有早于魏晉以前的證據。這已經比較晚了,隨之出現的是面條、饅頭、餅等,它們和面包的區別也就是文化差異。

在西方,面包也不是伴隨小麥馴化同時出現的,小麥本身在不斷改良和進化之中,而且發酵和烘烤技術不是一下就能掌握的,這中間也有漫長的發展過程,在發酵面包大規模制作之前,那種硬的像磚頭一樣的死面面包口感也不咋地,要想讓外地人接受自然不那么容易,所以古代主要的幾個文明區之間主食的差別也很大。