當科學史遇上人類學*

——以少數民族科學史研究為主的討論

林 達,胡鴻保

(1.中國科學院大學 人文學院,北京 100049; 2.中國科學院 自然科學史研究所,北京 100190; 3.中國人民大學 社會與人口學院,北京 100872)

當科學史遇上人類學*

——以少數民族科學史研究為主的討論

林 達1,2,胡鴻保3

(1.中國科學院大學 人文學院,北京 100049; 2.中國科學院 自然科學史研究所,北京 100190; 3.中國人民大學 社會與人口學院,北京 100872)

近年來,國內學者將文化人類學的研究方法和理念引入少數民族科學史研究,不但在本學科內取得大量成果,更開辟了科學史和人類學交叉學科研究的新途徑.在回顧國內學者對少數民族科學史的人類學考察的基礎上,以兩維度(“田野-文獻”和“形而上-形而下”)劃分四象限,探討其特點與不足。展望少數民族科學史學科今后的發展方向,提出應該重視科學元勘(science studies)并進一步加強田野工作中對于觀念層面上的“科學知識”的考察.

少數民族科學史;科學人類學;科學元勘;地方性知識

我們已經從科學(Science)轉向了研究(Research).科學意味著確定性;而研究則充滿著不確定性.

——拉圖爾[1]

1 “起”——背景介紹

自“五四運動”全力倡導“科學”與“民主”以來,“賽先生”科學(Science)一直是國人的最愛.作為“屋上之烏”的科學史(History of Science)亦可謂“近水樓臺”:從傳統史學關照下李約瑟的《中國科學技術史》,到科學社會學的肇端默頓的《17世紀英格蘭的科學技術與社會》,科學史學科博采眾長,得以于史學外另立門戶、在國內學界落地開花.

盡管我國史學研究歷來興盛,即使是在“文革”年代也沒有終止.但相較而言,20世紀初引進中國的社會學和人類學等學科的復興則是在1979年以后,期間中斷約有30年之久.*有的國家傳統上使用“民族學”,我們在此將ethnology和anthropology 看作同類,不再細加區別.參見楊圣敏、胡鴻保主編:《中國民族學六十年》,第一章、第二章,北京,中央民族大學出版社,2012年.然則近年來在國內科學史研究中,越來越多的學者掙脫傳統史學方法的桎梏,引入人類學方法和理念,在本領域內取得大量成果.其中少數民族科學史領域成果尤為顯著,本文以此為主,從科學史學科本位的視角,對其“人類學轉向”進行初步探討.

2 “承”——前人研究

1954年,李約瑟的鴻篇巨制《中國的科學與文明》(Science and Civilization in China, 又譯《中國科學技術史》)第一卷《導論》在劍橋大學出版社出版,開創了一片科學史研究和漢學研究的新天地.書序中提出一連串發人深思的問題:“在不同的歷史時期,中國人對于科學、科學思想和技術的發展,究竟做出了什么貢獻?……中國的科學為什么持續停留在經驗階段,并且只有原始型的或中古型的理論?……歐洲在16世紀以后就誕生了近代科學,……而中國文明卻未能在亞洲產生與此相似的近代科學,其阻礙因素是什么?另一方面,又是什么因素使得科學在中國早期社會中比在希臘或歐洲中古社會中更容易得到應用?”[2]

《中國科學技術史》第一卷出版后,毛澤東曾說:我們中國人應感到慚愧.我國古代科學技術知識那么豐富,包括對世界有巨大影響的三大發明,我們中國人自己不寫,讓英國人來寫,而且寫得那么好.[3]

李約瑟一介西方人,從豐富的中國文獻史料出發,破除“西方中心論”的論斷*由于李約瑟的左派背景,加之其強調“百川歸海”,在當時的情境中確有一定的反西方中心主義的色彩.故而《導論》一出版,西方學術界就有不少質疑.如著名美國漢學家芮沃壽即對李氏的全部工作的正確性和最終價值持懷疑態度.因為他認為其論證是以兩個目的論假設為根據的,即朝向單一目標的普遍進步論和馬克思主義目標.參見王錢國忠、鐘守華編著:《李約瑟大典》,上冊,第174頁.我們注意到后來中國科學史家對李約瑟的研究有深刻反思并有超越.如孫小淳就指出:“要對中國科技與文明有深刻的理解,就不能局限于欣賞‘百川歸海’的壯麗圖景,而是要溯流而上,領略‘河岸風光’.也就是說,要探討中國文明之河中的知識流水是如何在中國的土壤中產生并滋潤中國社會與文化的土壤的.”見孫小淳:《從“百川歸海”到“河岸風光”——試論中國古代科學的社會、文化史研究》,《自然辯證法通訊》2004(3).,加上中國最高領導人“一言九鼎”的回應,不但奠定了李約瑟在中國學界的崇高地位、激發了對于李約瑟及所謂“李約瑟問題”的持久關注和熱烈討論,更重要的是,此后相當長的一段時期,李氏所采用的傳統史學方法也被奉為圭臬.亦即,長期以來,科學史學科的研究方法基本以文獻為主:無論是理論方面還是經驗層次,研究者們從文本出發來探討科學史,輔之以一定的模擬實驗.而且觀念上一直有一種把“技術”當作“科學的應用”的傾向.

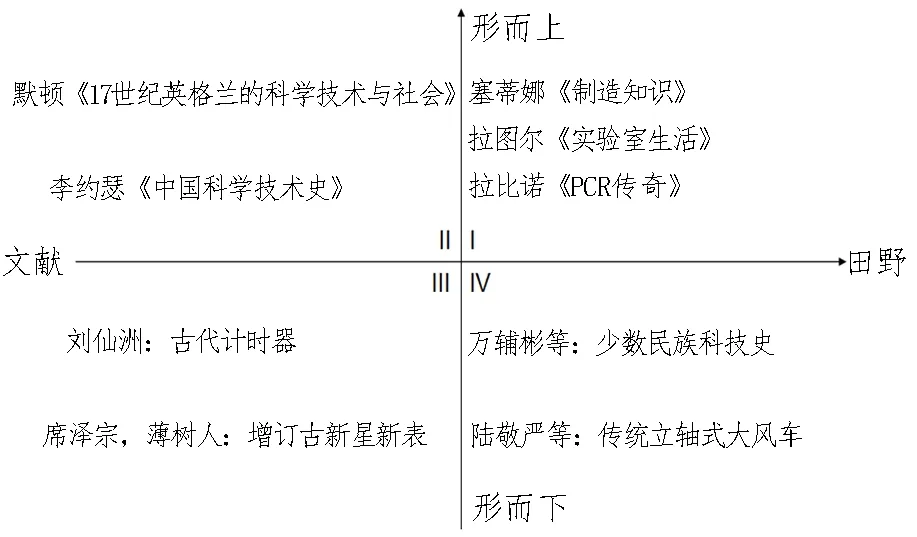

若以新中國成立以后的學術發展來看,大致在1950-1980年間科學史的研究基本屬于傳統的套路,也就是可以歸入第II和第III象限(詳見下文及圖1).與80年代后漸漸興起的受到人類學理論和方法影響的科學史研究相比,其最大的差異在于缺少民族志式的做法.

圖1 四象限法分析“人類學轉向”案例

《中國科學技術史》第一卷出版之際正當新中國成立之初,本著“中國人民有自立于世界民族之林”的豪情,中國科學家劉仙洲在1956年赴意大利參加世界科學史大會時發表了題為《中國在計時器方面的發明》的論文.劉先生此文回應了李約瑟當年在《自然》雜志上的論文《中國的天文鐘》.*李約瑟與王鈴等合撰的《中國天文鐘》在佛羅倫薩《第八屆國際科學史大會文集》及《自然》第177卷發表,論文指出,在歐洲14世紀擒縱機構時鐘出現之前,中國的擒縱機構時鐘早已有了較久的歷史.見王錢國忠、鐘守華編著:《李約瑟大典》,上冊,第171-172頁.該文認為,中國天文鐘的傳統似乎很可能是后來歐洲中世紀天文鐘的嫡系祖先.劉文對李說表示贊同,文章列舉大量史料,稱早在東漢張衡的時候(約公元130年),即在一千八百多年以前,就極可能已開始有了采用水流驅動齒輪系和凸輪傳動等機構顯示時間的機械性計時器的創造.*劉仙洲的《中國在計時器方面的發明》,刊于《天文學報》1956年第2期.“文革”期間此文又有修訂版,見劉仙洲:《我國古代在計時器方面的發明》,《北大清華自然科學學報》,1975第2期.

另一項蜚聲國際的中國科學史成果也出現在這一時期.學界泰斗席澤宗最突出的成就當屬其對新星和超新星爆發記錄的認證和整理.*席澤宗因這一不朽功勛,于1991年膺選為中國科學院學部委員(后改稱院士).1955年,席澤宗發表《古新星新表》,[4]轟動國際天文學界.十年后,席澤宗與薄樹人合作完成《增訂古新星新表》[5]引起了更大反響.《科學》雜志(Science)譯載其全文[6],美國國家航天和航空局(NASA)出版了一種單行本.[7]此后的數十年間,各國科學家在討論超新星、射電源、脈沖星、中子星、γ射線源、X射線源等最前沿的天文學問題時,引用上述兩篇權威論文逾千次.[8-9]竺可楨對這項工作給予高度評價,并以此為例論證科學史研究“古為今用”的重要價值.[10]

20世紀80年代以來,這種傳統方式的科學史研究依然延續.比如張秉倫教授及其學生對“秋石方”的模擬實驗研究,否定了魯桂珍和李約瑟的性激素說.[11-12]但與此同時,隨著人類學在國內的復興,“當科學史遇上人類學”后,科學史研究的新進路也初現端倪:一方面,研究者把目光投向少數民族歷史和民族文獻,如盧央、陳久金、李迪等對于少數民族天文學史以及少數民族數學思想的研究;*如盧央《彝族星占學》昆明,云南人民出版社, 1989、陳久金《回回天文學史研究》南寧,廣西科學技術出版社, 1996、李迪《明安圖傳》赤峰, 內蒙古科學技術出版社, 1992.另一方面,注重參與式觀察的研究取向已嶄露頭角,也就是說,不但涵蓋了傳統科學史家耕耘的第II和III象限,更開始涉足田野,出現了一批屬于第IV象限的研究成果.

3 “轉”——四象限法分析人類學轉向

在科學史領域內,前人已取得很多研究成果,也有不少評述.在此基礎上,筆者打算用四象限法做另一種分類,借此顯示我國科學史發展受到國內外人類學影響而發生的一些變化.四象限以兩種維度劃分:文獻-田野和形而上-形而下.依作品的主要特性將其歸入相應的象限(圖2).

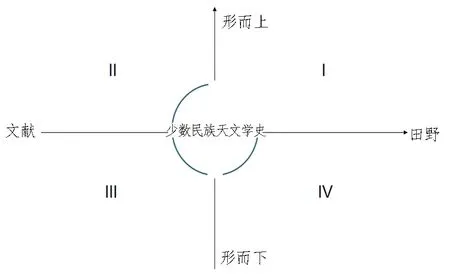

圖2 四象限法視野下的少數民族天文學史研究

早期的科學史基本以文獻研究為主.比如李約瑟的《中國科學技術史》、默頓的《17世紀英格蘭的科學技術與社會》即是從文獻入手,更多側重于形而上問題的研究;而同樣是從文獻出發,劉仙洲的古代計時器和席澤宗、薄樹人的古新星記錄則偏向形而下.

然而近些年來,科學史研究在方法上越來越注重田野的重要性,而不是像傳統歷史學那樣以文獻考證為主.實地調查方法跟社會學和人類學兩門學科密不可分.所以在20世紀80年代以后我國的科學史研究,除史學外,基本又吸納了來自社會學和人類學兩個源頭的理論與方法.*這里我們同樣不對“科學人類學”與“技術人類學”、“科學技術人類學”和“科學社會學”做更多辨析.我們贊同萬輔彬等的觀點,眼下應該“盡可能減少爭執,多做具體的研究”.萬輔彬、韋丹芳、孟振興:《人類學視野下的傳統工藝》,第105頁,北京,人民出版社,2011年.

比如同濟大學機械系的陸敬嚴等人沿襲劉仙洲前輩研究“農業機械史”的傳統,1985年對于傳統立軸式大風車的考證復原就是建立在實地調查基礎上的模擬實驗.他們的田野點在江蘇阜寧縣溝墩地區(蘇北沿海地區).[13]另外,北京科技大學和廣西民族大學的科技史研究者們也對廣西宜州的傳統水車做了研究.在后一類案例研究中,文獻查閱僅僅是下一步田野作業的前期準備,重頭戲還在“參與式觀察”,甚至還要做“回訪”,田野法與文獻法交叉使用,相輔相成.[14]孫烈和張柏春等在江蘇射陽縣海河鎮也有類似的調查研究.事后他們的認識是:研究者應以策劃者和旁觀者的身份參與到復原制作的全過程之中, 有意識地、忠實地和完整地記錄相關的細節.這樣,復原本身既是一項基礎性的研究工作, 也成為一種調查的方式和手段.作為認識技術傳統的一種重要的途徑, 技術田野調查可以與文獻分析互為補充.[15]這一點與20世紀50年代劉仙洲的研究方法略有不同.劉先生研究的基本依據屬于純文獻,盡管有實際動手制作模型,但并不涉及田野調查.*劉仙洲1975年修訂版論文結尾處注明,“文中張衡、張遂、詹希元等三個復原模型,其內部傳動機構,由我們根據文獻記載,進行了合理的推測和計算.模型是在中國歷史博物館王振鐸同志指導下制成的.”

社會學界也有人開始越界切入科學史研究.南開大學的劉珺珺從科學社會學起步,倡導轉向人類學.她認為科學的人類學研究有兩層含義,一是把現代科學當成一種文化現象來研究;二是對科學的社會研究采取民族志的方法.在她的指導下,楊立雄博士選擇中關村的中國科學院軟件研究所作為田野點,考察計算機發展中的社會現象.楊立雄從信息、商品、禮物的視角研究自由軟件與商品軟件之爭,分析科學爭論的社會背景.[16]徐越如博士考察地點選擇在貴州普定巖溶研究綜合試驗站,他認為這類基層科研機構具有“角色雙重性”的特征,這種角色特征與其科研能力及特殊的生存策略有關.[17-18]

曾任國際科學史研究院通訊院士的李迪先生在接受采訪時有句話說得好:“我們偉大的中華民族大家庭多元一體,每個民族都為創造燦爛的中華民族科技文化做出了貢獻.對少數民族科技史的研究從某種意義上來說是對李約瑟工作的補充和發展.”[19]當前我國的科學史研究實際情況就是,少數民族科技研究占有很高的比重.

萬輔彬強調對中國各少數民族科學技術文化的研究.他提出除了文本與經典研究之外,應該把少數民族科技作為一種格爾茨所謂的“地方性知識”(local knowledge)來研究,重視民族志個案,注重從田野考察得出的特殊經驗.[20]萬輔彬本人及其研究團隊對銅鼓進行了深入的考古學和民族學研究,既關注銅鼓的青銅鑄造工藝,也關注銅鼓的地理歷史播遷、社會文化功能.通過銅鼓這一器物,他們論證了技術變革與社會進步、文化發展之間的關系.[21]

此外,萬輔彬、韋丹芳等做了大量少數民族傳統工藝的相關工作.可以舉韋丹芳對廣西貢川紗紙的民族志研究為代表.韋丹芳從2001年10月至2002年10月間多次下鄉,用三個多月的時間學習并參與紗紙生產的每一道工序,并對各道工序進行詳細的記錄和拍照工作,針對每一道工序的操作方法及關鍵部分進行深入訪談.與傳統的科技史的調查方法相比,最大的特點是她住到造紙戶中,參與他們的日常生活、社會交往活動,特別是與紗紙相關的活動,從中了解相關狀況.她的紗紙研究觸及了當地人的家庭關系、性別分工、業緣關系、村落關系、社區經濟、政府稅收等諸多方面.總之,研究者是希望通過傳統工藝來了解當地壯族社會深層次的結構和實際運行.*韋丹芳:《貢川壯族紗紙的科技人類學考察》,廣西民族學院碩士論文,2003年.韋丹芳:《貢川壯族紗紙的考察研究》,《中國科技史料》2003(4).萬輔彬、韋丹芳、孟振興:《人類學視野下的傳統工藝》,第四章,北京,人民出版社,2011年.

在四象限分析框架中,最值得一提的是從田野出發、探索形而上問題的第I象限.拉圖爾(Bruno Latour)等的《實驗室生活:科學事實的建構過程》、塞蒂娜(Karin D. Knorr-Cetina)的《制造知識——建構主義與科學知識的與境性》和拉比諾(Paul Rabinow)的《PCR傳奇:一個生物技術故事》堪稱這方面的典范.

以拉圖爾為例,其在《實驗室生活》中開始考察科學的生活世界起源,開創了本體論的建構主義進路.在認識論上,拉圖爾推進了SSK的建構主義立場;在方法論上,拉圖爾主張采取民族志的方法對實驗室的科學實踐進行微觀考察.拉圖爾立足于實驗室的生活世界,反思科學的認識論建構和本體論建構,拒斥傳統科學哲學的抽象形而上學,最終使科學從形而上學復歸生活世界.[22]此書出版不久西方科學史界即有佳評.薩頓獎獲獎者、哈佛大學科學史系講席教授史蒂芬·夏平(Steven Shapin)言道“本書無疑對科學家如何實際行動、如何與他人對話以及他們與其實驗設備如何互動有著最為翔實的描述”,并認為與對理論的理想化描述不同,任何科學史家都應對此書展現出的科學的實際應用認真對待.[23]科學史權威期刊ISIS上亦刊有著名跨學科學者唐納·哈拉維(Donna Haraway)的書評認為拉圖爾此書在理論概念上的創建甚至“超越了皮埃爾·布迪厄(Pierre Bourdieu)的象征資本(symbolic capital)這一觀念”.[24]國內有研究者評介說:拉圖爾早期致力于拓展強綱領及其因果性信條,認為社會因素與科學知識之間存在直接的因果關系,科學事實完全由社會建構而來;為了擺脫社會建構論的困境,拉圖爾摒棄了科學知識形成的因果性觀念,轉向科學社會研究的新范式,在這種新范式中,自然或社會不再作為科學知識形成的原因,而是作為科學活動過程的結果.[25]

國內學術界現在不乏對于拉圖爾等的文獻述評,即屬于第II象限的“文獻+形而上”研究,但是鮮見像拉圖爾那樣“以田野個案挑戰理論問題”(借助民族志從事“科學元勘”)的成功案例.萬輔彬等在評述國內外的科技人類學研究時,特別提到國內科技人類學今后應當努力多下功夫的幾個方面,其中就指出“實驗室研究”是西方此類研究中頗為出色的部分,“而在國內學界,目前僅發現南開大學的幾位博士進行了一些個案研究,并未形成氣候.實驗室研究不僅可以分析、總結實驗室成功與失敗的經驗教訓,更重要的是從人類學視角反思高新科技成果,具有很強的可操作性.”[26]不過,我們認為,西方學者的實驗室研究,要旨并不在實驗室本身,也不在于與之相關的科技成果,而是在于借助民族志從事“科學元勘”,探索認識論的問題、科學知識的建構問題.*塞蒂娜在《制造知識》里,對實驗室的概念以及實驗室研究的意義和相關性等有簡單明了的說明.她告訴我們,科學知識的生產過程是建構性.實驗室中知識的建構是這種生產過程的一個環節.實驗室中科學知識的建構具有很強的與境性.“實驗室研究”作為一種研究視角或研究方法,可以擴展到任何被看作知識場所的領域(如工廠).社會科學與自然科學并非不能享有一種共同的方法.參閱塞蒂娜:《制造知識——建構主義與科學知識的與境性》,中譯本序言“究竟什么是實驗室?”,北京:東方出版社,2001年.

4 “合”——繼往開來

4.1 對分析方法的進一步說明

在此,我們想對本文的分析方法做以下幾點補充說明.

首先,四象限法只是一種抽象處理,好比德國社會學大師韋伯(Max Weber)的“理想類型”(ideal type),只有相對、并無絕對;

其次,它所表達的只是一種趨向,一種定性、而非定量的分析視角.具體的研究是復雜多變的,很難被簡單地納入某一個特定象限.比如陳久金、盧央等的少數民族天文學史研究,以《彝族天文學史》[27]為例,通過實地考察結合查閱彝漢歷史文獻的方式發現了彝族十月太陽歷,*迄今為止,所謂“十月太陽歷”是否真實存在仍是學界爭議的焦點.筆者以為,無論結論為何,陳久金、盧央等在少數民族天文學史研究中體現出的對多元文化觀的身體力行、對“地方性知識”的挖掘與保護以及“敢為天下先”的治學精神,都是值得稱道的.不但首次系統完整地梳理了彝族天文學體系,更以此為基礎,引發探源陰陽八卦這樣恢宏的形而上問題,可謂跨II、III、IV三個象限(圖二),綜合運用文獻和田野調查,貼近社會生活實際的同時也關注理論元問題;

再次,研究都不可避免地會帶有某種學科本位意識,由于第一作者的專業是科學史,合作者是人類學家,所以本文是以科學史本位視角來探討其人類學轉向的趨勢.希望這一視角能為本項討論提供不同的思路.

4.2 特點與不足

通過以上分析,我們可以發現,當下國內學者對少數民族科學史的人類學考察的特點與不足.

4.2.1 獨木不成林——研究對象的局限

目前取得的成果主要是通過實地調查獲得資料,研究對象基本局限在技術,尤其是傳統技藝,對少數民族科學這一領域的研究仍待開發.

4.2.2 獨學無友,則孤陋寡聞——跨學科合作的缺位

科學史家與科學人類學家及科學哲學家缺乏足夠的交流合作.如此“鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死不相往來”的“各自為政”,顯然并不利于學術的發展.

在“器”(形而下)的層面上:田野調查是現代人類學的必修課.而目前國內多數科學史家既未受過人類學專業訓練,又罕與人類學家合作.如何透徹理解和掌握參與觀察、撰寫民族志等工具,并將其有機地融入科學史研究,是面臨的一大挑戰;

在“道”(形而上)的層面上:學科交流的缺位也在一定程度上導致國內學界對于研究少數民族的科學及其知識建構、引進人類學理論等方面仍有欠缺.

4.3 鑒往知來

梳理學術發展歷程旨在鑒往知來.此處仍以《彝族天文學史》為例加以說明.本項研究克服了上述提及的諸多不足:既關注對少數民族科學的考察,又重視跨學科合作.本書的三位作者中,陳久金是少數民族天文學史界的代表人物,盧央精通星占歷法與陰陽八卦,劉堯漢長期從事民族調查,三位前輩優勢互補、強強合作,貢獻出我國第一部少數民族天文學史專著,一改前人對于少數民族只有技術、沒有科學的狹隘觀點[28].然而,如前所述,正是這樣一項從成果上講跨三個象限,從方法上講克服前述諸多不足的學界典范,仍與第I象限無緣.不單是這一項研究,迄今國內學界對于研究科學及其知識建構、引進人類學理論等方面尤顯薄弱.與此形成鮮明對比的是,科學界頂級期刊《自然》(Nature)于2014年仍推介了科學建構論的經典《實驗室生活》這本35年前出版的“舊著”,理由是拉圖爾當年在該書中提出的科學的建構問題歷久彌新,時至今日依然值得我們深思.[29]同一杯美酒,西方科學界視為陳年佳釀,久而彌篤,國內學界卻乏人問津,個中原委著實發人深省.

由是,可以看到,從早年間皓首窮經的李約瑟、席澤宗,到如今風餐露宿的陳久金、萬輔彬,遇上人類學后的國內科學史界,歷經II、III、IV象限,正走在由文獻向田野的新征程.對于國內學界今后的發展,筆者希望能打破藩籬、在第I象限開疆辟土:一方面研究對象可以不囿于傳統技術、而對科學本身給予更多關注;另一方面,促進與科學人類學界和科學哲學界的學科交流:在“器”上改進對人類學工具的運用,更重要的是,在“道”上重視“科學元勘”并進一步加強田野工作中對“科學知識”建構性的考察.

致謝:本文曾在中國民族學學會2015年學術年會暨“民族與國家”學術研討會上報告,并于成文過程中,得到眾多師友的關照、指導和熱情幫助,在此一并致謝.

[1]拉圖爾.我們從未現代過 [M].蘇州:蘇州大學出版社,2010:1.

[2]李約瑟.中國科學技術史(第一卷) [M].科學出版社、上海古籍出版社,1990:1-2.

[3]王錢國忠,鐘守華.李約瑟大典(上冊)[M].北京:中國科學技術出版社,2012:157-158.

[4] 席澤宗.古新星新表[J].天文學報,1955,3(2):183-196.

[5] 席澤宗,薄樹人.中、朝、日三國古代的新星記錄及其在射電天文學中的意義[J].天文學報,1965,13(1):1-22.

[6] Xi Zezong,Bo Shuren. Ancient Novae and Supernovae Recorded in Chinese,Korean and Japanese Annals and their Significance in Radioastronomy[J]. Science. 1966,154(3749):597-603.

[7] NASA TT-F388[Z].1966.

[8] 孫小淳,胡鐵珠.薄樹人先生與中國天文學史研究[J].中國科技史料,1998,19(3).

[9]中國科學院自然科學史研究所. 席澤宗院士生平[J].廣西民族大學學報:自然科學版,2009,15(1).

[10] 竺可楨.為什么要研究我國古代科學史[N].人民日報,1954-08-27.

[11]張秉倫,高志強.中國古代五種“秋石方”的模擬實驗及研究[J].自然科學史研究,2004(1).

[12]張秉倫.科技史研究應文獻與實證并重 [J].自然科學史研究,2013(3):419-422.

[13] 易穎琦,陸敬嚴.中國古代立軸式大風車的考證復原 [J].農業考古,1992(3).

[14] 陳虹利,韋丹芳.傳統工藝調查研究方法探析——基于廣西宜州傳統水車調查研究案例的思考[J].廣西民族大學學報:自然科學版,2015(1).

[15]孫烈,張柏春.傳統立軸式大風車及其龍骨水車之調查與復原[J].哈爾濱工業大學學報:社會科學版,2008(3).

[16]楊立雄.從實驗室到虛擬社區:科技人類學的新發展[J].自然辯證法研究,2007(11).

[17]徐越如.文化現場——基層科研機構的人類學研究[D].南開大學博士論文,2002.

[18]徐越如.角色與生存——一個基層科研機構的民族志調查[J].廣西民族學院學報:自然科學版,2004(1).

[19]萬輔彬,李迪.走進少數民族科技史——科技史學家訪談錄之三 [J] .廣西民族大學學報:自然科學版,2004,10(3):2-4.

[20]萬輔彬.從少數民族科技史到科技人類學[J].廣西民族學院學報:自然科學版,2002(3).

[21]萬輔彬.銅鼎與銅鼓的社會文化功能比較——兼議技術傳播、發展中的文化多樣性[J].廣西民族研究,2003(1).

[22]劉鵬.生活世界中的科學——拉圖爾《實驗室研究》的方法論與哲學立場[J].淮陰師范學院學報:哲學社會科學版,2014(1).

[23] Steven Shapin. Book Reviews [J]. Medical History,1981(25):341-342.

[24] Donna Haraway .Book Reviews [J].ISIS,1980,71(3):488-489.

[25]賀建芹.科學知識形成的因果性觀念及其嬗變——論拉圖爾社會建構論的轉向[J].求索,2010(6).

[26]萬輔彬,韋丹芳,孟振興.人類學視野下的傳統工藝[M].北京:人民出版社,2011:104.

[27] 陳久金,盧央.彝族天文學史[M].昆明:云南人民出版社,1984 .

[28] 潘鼐.評《彝族天文學史》[J] .自然科學史研究,1985(4).

[29] Daniel Cressey: Reviews: Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts [J].Nature,Volume: 511:152-154.

[責任編輯 黃祖賓]

[責任校對 黃招揚]

When History of Science Meets Anthropology:Focusing on the History of Science of Chinese Ethnic Minorities

LIN Da1,2, HU Hong-bao3

(1.CollegeofHumanities,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China;2.InstitutefortheHistoryofNaturalSciences,ChineseAcademyofSciences,Beijing100190,China;3.SchoolofSociologyandPopulationStudies,RenminUniversityofChina,Beijing100872,China)

In recent years, Chinese scholars have introduced the approach and the concept of cultural anthropology to the research of the history of science. They have not only made a lot of achievements in this subject, but also opened up a new way of cross disciplinary research. Taking metaphysics vs. physics and literature vs. field-work as two dimensions, the authors construct a “four-quadrant analysis” research frame. They classify the relevant documents by main features, and discuss the characteristics and shortcomings of related research results. At the end of the article, the authors look forward to the development direction of this subject. Meanwhile, they argue that China’s ethnologists should pay more attentions to the concept of “science studies” and the research of “scientific knowledge” on the metaphysical level in their future field-work.

history of ethno-science;anthropology of science;science studies;local knowledge

2016-06-26.

林達(1988-),女,上海人,中國科學院大學人文學院研究生,研究方向:科學史(天文學史);胡鴻保(1948-),男,上海人,中國人民大學社會與人口學院教授、博士生導師,研究方向:人類學研究.

N09

A

1673-8462(2016)04-0040-06