前衛藝術的背后

——談談《大眾文化中的現代藝術》這本書

吳毅強

?

前衛藝術的背后

——談談《大眾文化中的現代藝術》這本書

吳毅強

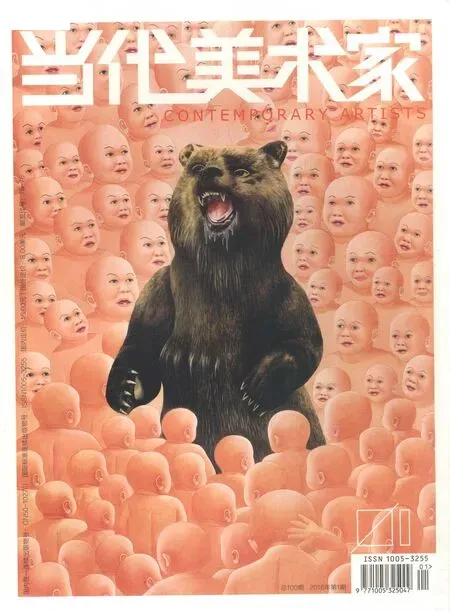

1 邁克爾·阿舍 無標題裝置 1981

摘要:一般認為,強調先鋒、叛逆、個性和創造力的前衛藝術與大眾文化來自于不同世界,前者稀有、短缺、珍貴,而后者則大眾、常見、庸俗、普通。前衛藝術往往和精英主義、經典和原創以及天才等概念緊密相聯,而大眾文化則是民主社會、商業和消費社會的象征。但托馬斯·克洛卻從根本上質疑了這一二元對立,提出大眾文化與前衛藝術的不可分割性,認為大眾文化往往是前在和決定性的,并不是與前衛藝術完全割裂的領域。這對于我們重新認識當代藝術具有重要意義。

關鍵詞:前衛,大眾,現代主義,文化工業

前段時間,我在電視上看了一檔流行音樂節目,說的是,青年歌手譚維維邀請來自陜西的五位民間老藝人,與自己同臺演繹“華陰老腔”,一起合作完成了一首原創民俗搖滾歌曲《給你一點顏色》,整個歌曲將傳統與當代、鄉村與城市、大眾與前衛進行了頗具創造性的融合,場面極為震撼,用崔健的話說:把我給看傻了!

然后,我就不自覺地想到了最近翻譯完的這本書:《大眾文化中的現代藝術》。

搖滾樂吸收民間傳統音樂元素,轉而成就了最為前衛和先鋒的當代搖滾。這一現象似乎回應了《大眾文化中的現代藝術》提出來的問題:前衛藝術和大眾文化到底是一種什么樣的關系?它們之間存在一種嚴格的界限分明的等級制?還是彼此有著千絲萬縷的聯系呢?

下面,我就談談這本書以及它所闡述的對于前衛藝術和大眾文化之間關系的理解。

《大眾文化中的現代藝術》一書,是美國藝術史家托馬斯·克洛(Thomas. E. Crow)1996年出版的一本著作,由我和陶錚通力合作翻譯而成。在過去的三年多時間里,我們在兩種偉大的語言之間來回游弋匍匐,其中的艱苦曲折、快慰歡欣早已幻化成煙,融入了時間和生命,這里毋需贅言。但是,關于作者克洛以及這本書,我們卻還是愿意花些筆墨作一番介紹,拋磚引玉,以饗諸位。

托馬斯·克洛(Thomas. E. Crow 1948—)是美國著名藝術史家和批評家,先后任教于芝加哥大學和普林斯頓大學,擔任藝術史和考古學教授。2007年9月,被聘為紐約大學藝術學院現代藝術羅莎莉·索羅(Rosalie Solow)講席教授。同時,他也是《藝術論壇》(Artforum)的特邀編輯,2015年華盛頓國家美術館梅隆講座(A. W. Mellon Lectures)主講人。

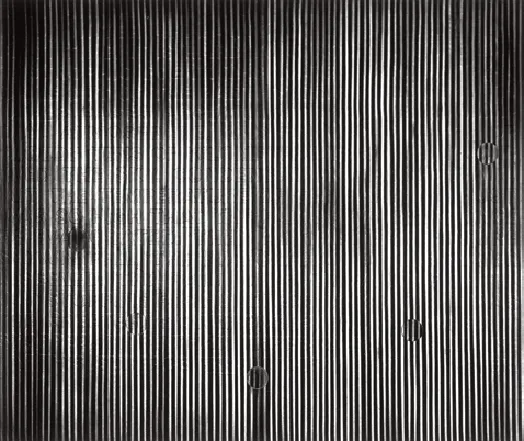

2 羅斯·布萊克納 大海 1984

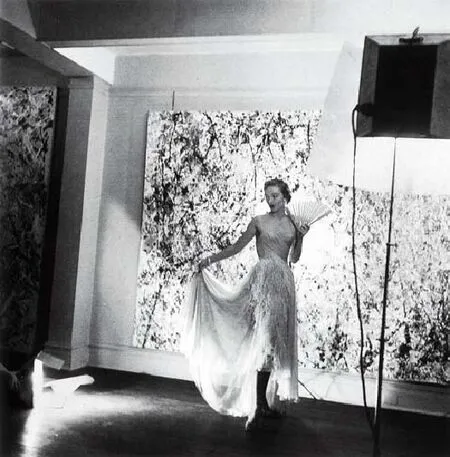

3 西爾·比頓在波洛克的展覽上為美國《時尚》雜志拍攝的測試照 1951

克洛以論述藝術在現代社會和文化中的地位的寫作而聞名。他的研究方法與其導師著名藝術史家 T·J·克拉克(T. J. Clark)相似,都采用類似于馬克思主義的研究立場和路徑。克洛成長于20世紀六七十年代,此時晚期現代主義日漸式微,以風格語言和“知覺主義”(布列遜語)為特征的傳統藝術史觀日趨遭受質疑,而“新藝術史”觀日益興起,所以,作為美國“新藝術史”的主要推動者之一,克洛并沒有遵循其前輩克萊門特·格林伯格和邁克爾·弗雷德等形式主義者的現代主義精英立場(哈爾·福斯特用“縱軸”一詞來描述他們試圖維護藝術作品優秀的品質和歷史的評判標準,以期獲得某種歷史的延續性),而是更多的從藝術作品的歷史社會語境和社會接受情形,來研究藝術及相關問題(哈爾·福斯特用“橫軸”一詞來描述新前衛藝術試圖擴大藝術的能力范圍,也就是發展了藝術的橫向的、社會的維度)。

1 杰夫沃爾 不 1983年

克洛在早期的的博士論文《路易斯·大衛1785年的〈賀拉斯兄弟之誓〉:法國繪畫和前革命激進主義》(Jacques-Louis David's Oath of the Horatii : painting and pre-revolutionary radicalism in France)中就顯露出了其對藝術與社會領域關系的關注。這篇論文重點研究大衛繪畫《賀拉斯兄弟之誓》的社會接受情況,很多藝術史家把這幅畫看作是法國大革命爆發前的一幅動員性政治作品,但克洛對此卻持有不同意見。他對研究主題的理解和方法往往異于常人,而且非常執著。可能也是因為這一點,常常給他的職業生涯帶來很大麻煩,當然也使他的研究成果至今飽受爭議。

眼下這本藝術史論集,匯集了托馬斯·克洛11篇重要的藝術批評論文,范圍涉及前衛與庸俗、藝術與市場、攝影、特定場域藝術、視覺文化與概念藝術等諸多課題和領域。比如,他考察了19世紀巴黎大眾文化中的馬奈,對紐約畫派中那些與媚俗商業雜志關系密切的畫家做了尖銳的揭示,考察了波普藝術、概念藝術及其它現代藝術運動與大眾文化之間的關系。他質疑了一直以來被普遍認可的現代藝術與大眾世界的對抗關系。當然,在這多個主題之中,全書一個貫穿始終的核心問題依然非常明朗,那就是:前衛藝術一定就持有與大眾文化不同的價值觀和信念嗎?前衛藝術家們總是在象征意義上成為普通大眾的敵人嗎?

這些問題在當今藝術界非常盛行,尤其是近些年以來,當精英主義、經典杰作、天才原創等等概念遭受全方面質疑之時尤為如此。在這本極富啟發力的書中,這位杰出的藝術史家向我們展示了高級藝術與現代大眾文化之間強有力的聯系。克洛認為,兩者之間互相依賴、不可分割,前衛藝術和大眾文化都是資產階級文化的一部分,它們從一開始就沒有格林伯格所區分的那么絕對和嚴格,甚至,前衛藝術很大程度上來自于大眾文化。他舉了很多案例,從19世紀中期的巴黎一直到20世紀90年代以后概念藝術的最新復蘇,無論是印象派繪畫中那些休閑娛樂場所、酒吧舞廳,還是20世紀60年代后波普藝術、大眾攝影、廣告進入前衛藝術領域;無論是繪畫的主題題材,還是當代藝術的產生、傳播和接受方式,種種案例都表明了托馬斯·克洛持有的一個觀念:大眾文化從一開始便決定了高級藝術、前衛藝術的產生方式,大眾文化是前在的和決定性的,而高級前衛藝術只是它的一個結果。他清晰而雄辯地論證了這一點。

托馬斯·克洛的論證過程值得一提,他往往是通過一系列特點非常鮮明的插曲來進行的。在前衛和大眾之間,藝術家們穿梭自如。比如,杰克遜·波洛克是被他的第一個贊助人拉入了時尚圈,使得他的滿幅潑濺畫經常成為各種時裝秀的背景板;安迪·沃霍爾60年代那些意圖明確的作品,使得他一直葆有一種小鎮情緒,他經常搜集挪用一些大眾新聞事件圖片來制造一些話題;斯圖爾特文(Sturtevant),一位富有冒險精神的女藝術家,她將波普藝術的策略反過來對付波普藝術家自身,而這一策略在20年后成為了新一代藝術家們習以為常的創作手段;格哈德·里希特(Gerhard Richter)在他的復雜創作中使用了一些業余愛好者們的攝影照片;戈登·瑪塔·克拉克(Gordon Matta-Clark)去一些被丟棄的建筑中尋找雕塑的原材料;羅絲·布萊克納(Ross Bleckner)用一些腐朽破敗的維多利亞時代美國低俗作品來重新塑造自己80年代以來的繪畫;克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)則用旅游產業的心理地圖重新制作成高級概念藝術。凡此種種,都說明了前衛藝術家們與周圍大眾文化之間的親密關系。

在這些案例和插曲背后,托馬斯·克洛對現代藝術與大眾文化的關系進行了深入詳盡地探討,尤其是在全書的第一篇論文《視覺藝術中的現代主義和大眾文化》(“Modernism and Mass Culture in the Visual Arts”)中,他幾乎將自己的觀點和盤托出,他指出:現代藝術與大眾文化從一開始便具有天然的親密聯系,作為現代藝術承擔者的前衛藝術不斷在高雅文化和大眾亞文化之間進行滲透,打破等級之間的平衡,從而形成與文化工業合謀下的現代藝術。這樣一種現代藝術既有對資本主義的否定,同時又表現出不可避免地妥協性。毫無疑問,這一論點為我們重新理解現代主義藝術提供了極富價值的視角。

在克洛看來,現代藝術與大眾文化(圖像符號等)之間存有彼此的身份認同關系。比如,馬奈的《奧林匹亞》(Olympia),實際上是用一種當代的廉價符號,扁平化地再現了當年提香所畫的那副《烏爾比諾的維納斯》(Venus of Urbino)中所蘊含的色情意味;莫奈、德加們在娛樂休閑場所流連忘返,才有了那些赤裸裸地刺激視網膜的印象派繪畫;馬拉美、西涅克等人曾提出現代主義與大眾文化之間發生的關系,只是一種策略性的臨時戰略,也就是說,現代主義畫家們的確是從一些習以為常的大眾材料中尋求描繪主題,但這只能算是他們工作的一個腳手架,其最終目的是要達到徹底的形式自主,這些大眾材料最終因為目標的完成而遭到放棄。所以,本質上還依然是一種等級論。克洛把他們的主張同20世紀格林伯格關于前衛與庸俗的觀念聯系起來,這些觀念都傾向于認為,在現代藝術和大眾文化之間是存在有嚴格的界限和等級的,這也是前衛藝術和庸俗藝術的根本區別。但克洛似乎并不贊成兩者之間的對抗關系。

某種程度上來說,克洛更愿意站在夏皮羅的基本立場,來看待前衛藝術與大眾文化之間的關系。夏皮羅認為,現代藝術與消費社會具有某種共謀性,前衛藝術家們的審美習慣與他們在現代消費社會中形成的習慣和欲望不可分割地聯系在一起,而且,我們發現,這些習慣和欲望經常來自于社會上一些離經背道的群體,他們在一些公共空間里扮演著攪局者的角色,與既定的政治和文化規則形成一種對抗。他們所采用的一些符號對于前衛藝術感受力的形成至關重要。

前衛藝術與這種“頑固的亞文化群體”之間有某種同質性。二者都是從邊緣化中開始的,作為批判性藝術的前衛藝術在整個廣闊的社會戰線中都是反抗性的,這種反抗性并非退回到審美自律的飛地,而是與藝術之外的社會生活緊密相連。克洛認為,前衛藝術和亞文化在一個共享的公共空間里表達對社會的對抗和不滿,前衛藝術從亞文化中提取出了獨特的前衛的視覺圖像符號和識別機制(克拉克的藝術通過對慣例視覺機制的反抗和呼應來達致對社會的影響)。

另一個克洛提出的重要觀點是,前衛藝術是文化工業的一個研發部門。他認為,前衛可以被看作是,高雅和低俗之間的一個中間代理人,同時又是文化工業用來研究開發的職能部門。通過從邊緣大眾文化中對日常圖像及符號進行精挑細選的挪用,高級藝術家們從日益管理化和理性化的社會中尋找出一塊保留有生動鮮活生活的社會實踐區域。他們將其進行提煉和包裝,以滿足精英階層和具有自覺意識的觀眾需要。大眾文化通過制造差異和無序來開啟抵抗和規避,試圖反抗和譏諷資本主義主流意識形態,但文化工業則進一步通過彌合分歧、削除自主性來遏制和收編,試圖控制商品的文化意義來配合金融系統的運轉。而前衛藝術正是這二者之間進行轉化的最佳通道。

克洛把現代藝術與大眾文化放在發生學上的同一層面來考察,認為二者是共生關系而非競爭關系。這對于打破我們關于前衛與庸俗的固有僵硬劃分具有重大意義,他卓有成效地在前衛藝術和大眾文化之間來回爬梳,分析了兩者產生關系的種種前提和路徑,破除了關于兩者之間簡單對抗關系的種種誤解,為我們重新理解現代藝術在現代社會中的價值和地位提供了一種全新的研究視角。即便到了今天,當我們在思考當代藝術與大眾文化、當代藝術與文化工業的關系等等重大課題時,克洛的研究依然具有極強的示范意義。

Behind the Avant-garde

Thoughts on Modernism and Mass Culture in the Common Culture

Wu Yiqiang

Key words:Avant-garde, Mass, Modernism, Culture industry

Abstract:Generally speaking, the avant-garde art, which emphasizes pioneer, rebellion, individuality and creativity, is quite different from the common culture. The former is rare, shortage and precious, while the latter is public,common, vulgar and ordinary. The avant-garde art is often closely assosiated with concepts of elitism, classicism, originality and genius. And common culture is symbol of the democratic society, business and consumer society. But Thomas. E. Crow questioned the binary opposition fundamentally, by arguing the indivisibility of the common culture and the avant-garde art. He believed that the common culture is in decisive territory, can not be completely separated from the avant-garde art. This has great significance to recognition the contemporary art.