退與進:1994與2014年之間的于振立

吳鴻

?

退與進:1994與2014年之間的于振立

吳鴻

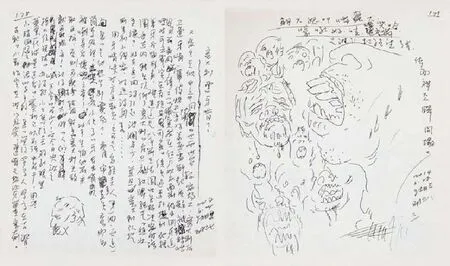

1 于振立《2014于振立手記》節選 2014

2014年對于于振立而言注定又是一個不尋常的年份,別人不一定知道,但是他自己很清楚。這里用了一個“又”字,當然言下之意是還有另一個同樣也不尋常的年份,那就是1994年。

1994年的時候,于振立的人生轉折是以一個外部行為來完成的,他選擇了退隱,在大山里建工作室只不過是一種外在的方式,通過這種方式,他退回到了自己的內心。

而此前他是風光的,1989年剛剛結束了在中央美院油畫高研班的學業,又參加了中國美術館的“八人油畫展”,彼時,已經興起的藝術市場正在向他招手,留在北京,可能事業會風生水起。但是,當畫一下子輕易可以變成錢的時候,他反倒內心慌張了起來,難道這就是藝術的目的嗎?所以,退隱到大山中,回到自己的內心里,或許是為了給那個終極的問題尋找出一個答案,那就是:“藝術是什么?”、“藝術能做什么?”

退,只是一個策略,而并不是最終的目的,于振立自己很清楚。這二十年中,于振立在大山里做了什么呢?線索可以分為兩個部分:一個線索是與書本為伴,和自己的內心對話,并且通過文字的方式把這種對話的過程記錄下來,這便是一年一本迄今已累積了二十本的“生日手記”。另一個線索則是以工作室的營造為過程,與社會對話,以藝術的名義去干預社會,改造生活。前者,文字是手段,呈現的是思想,以期讓思想本身成為藝術表現的形式,是為觀念藝術。后者,行動是過程,對象是他人是社會,是為行為藝術。這兩條線索的實驗結果,基本構成了于振立對于上述終極問題的思考方式,也是于振立從早期架上的抽象表現主義形式轉向了后現代的藝術實踐的重要方式。

2 于振立《2014于振立手記》節選 2014

在2014年之前的2013年,于振立的人生又發生了劇烈的震蕩,有兩個事件對他而言最為重要,一個是他在今日美術館舉辦規模空前的個人展覽,全面總結和展示了他所有藝術創作的方方面面;另一個是他的所有架上繪畫作品被人全部買走,一張不剩。規模空前的展覽和作品的全部清零,這種心理體驗,對他而言猶如坐在過山車上一樣,從極度的喧鬧一下跌倒極度的虛空,他的內心在期待著另一個重要的時間段的來臨。

在接下來的2014年中,于振立又面臨著另一個人生抉擇。是選擇做成功藝術家每天周旋在各種上流社會的環境中?還是選擇讓自己平穩著陸每天繼續地行走在山坡上?這實際上是一個退和進的悖論:前者,看似是在進取,但實際是退回到了二十年前自己所選擇離開的那個原點上了;后者,看似又是退避,但事實是以一種更積極的方式延續著自己這二十年來的選擇。

所以,在2014年中,他選擇以一己之力成立了旨在資助、支持大連年輕藝術家的“8+1藝術基金”;整修展廳和影像工作室,連續資助了一系列的實驗藝術活動。在此過程中,他的心態也在發生著變化,此前的那個說話刻薄尖銳的于振立,變得更為包容和溫和。他對于藝術,對于人生,對于社會的認識方式正在發生著積極的變化,而這種變化,正是基于他在整個2014年里不斷的思考。這些,又都是以手記的方式被記錄下來,手稿本身即是作品。

“8+1”是于振立另一條以展覽的方式參與社會實踐的方式,并且在他的推動下,也正在變成了大連當代藝術界的一種集體式的學術交流方式。

本次展覽即是以于振立2014年手記的手稿作為觀念載體的方式,再加上八位大連的年輕藝術家,以這部手稿中所承載著的于振立的藝術觀念和思考過程為線索,在此基礎上的再思考和再創作。這實際上也是另一種的對話的過程,此前我們說到于振立自1994年之后,他的藝術實踐體現著兩條線索:與自己內心的對話以及與社會的對話,現在,他以前一條線索為基礎再進行著第二條線索的對話,進而現成了另一種復調式的對話方式。而對話、互動、交往,不僅僅是本次展覽的一個主要框架,同時也在實際上成為了大連的當代藝術的一個重要的特征。我們期待以此為特征的年輕一代大連當代藝術家群體早日走出去,在更大范圍內去進行對話。

Retreat and Advance Yu Zhenli Between 1994 and 2014

Wu Hong