鄭伯奇與《良友》畫報(bào)(1932-1935)①

楊婧宇

鄭伯奇與《良友》畫報(bào)(1932-1935)①

楊婧宇

與《良友》畫報(bào)存在的幾十年相比,鄭伯奇參與其中工作的時(shí)間著實(shí)短暫。盡管如此,1932-1935年間,左翼作家鄭伯奇的加入,使得因戰(zhàn)事停刊而后又重版的《良友》畫報(bào)煥然一新。他不僅身體力行地發(fā)表了各種表達(dá)自己獨(dú)特政治見解的文章,還影響了當(dāng)時(shí)的編輯趙家壁,甚至主編馬國亮。1930年代,大量左翼作家加盟《良友》畫報(bào),與鄭伯奇有莫大的關(guān)系,他本人也借助這個(gè)平臺向普通大眾用通俗易懂的語言和變通的形式傳達(dá)了自己的政治見解。

鄭伯奇;《良友》;左翼作家;政治見解

《良友》畫報(bào)由廣東人伍聯(lián)德1926年在上海創(chuàng)辦。“編者的目的,是要包羅萬象,力求能使各種讀者各取所需。”*馬國亮:《良友憶舊——一家畫報(bào)與一個(gè)時(shí)代》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2002年,第7頁。通過八年的努力,在其第一百期紀(jì)念特刊中刊出的“本志讀者一斑”的系列照片顯示,的確從家庭婦女、職業(yè)女性、工人、黃包車夫、小職員、學(xué)生乃至社會名流無所不包。與此同時(shí),其濃厚的商業(yè)性質(zhì)使得《良友》畫報(bào)以銷量最大化為目標(biāo),政治方面長期與當(dāng)局政府的主旋律保持一致,很少有偏激的言論。然而,進(jìn)入1930年代之后,隨著左翼作家鄭伯奇等人的加盟,其風(fēng)格明顯發(fā)生改變。不論是政論文章、時(shí)事介紹,還是文學(xué)創(chuàng)作,鄭伯奇在《良友》上的許多文章都透露出對帝國主義的憤慨和抨擊,對社會主義、共產(chǎn)主義的同情與理解,以及對內(nèi)戰(zhàn)的不滿。

一、鄭伯奇加盟“良友”公司

1932年,“一·二八”淞滬抗戰(zhàn)爆發(fā),地處北四川路的“良友”公司因?yàn)榕R近戰(zhàn)區(qū),業(yè)務(wù)大量受損,故停刊四個(gè)月。就在即將復(fù)刊之際,鄭伯奇由國民黨要員甘乃光介紹加入《良友》畫報(bào)工作,時(shí)年37歲。據(jù)長期擔(dān)任《良友》編輯的趙家壁回憶:“就在這年四月,有位戴了一副深度近視眼鏡,瘦瘦高個(gè)子的北方人來到‘良友’編輯部。他莊重樸實(shí),不茍言笑,雖和我們一樣穿一身西服,卻毫不講究。經(jīng)理第一天給我們介紹時(shí),稱他鄭君平先生,陜西長安人。”*趙家壁:《回憶鄭伯奇同志在“良友”》,《新文學(xué)史料》1979年第5期。

鄭伯奇初入“良友”時(shí)擔(dān)任主編的梁得所在不久之后卸任,自1933年9月起改由馬國亮接任。直至1935年8月鄭伯奇離開,一直由馬國亮擔(dān)任主編。而介紹鄭伯奇加盟良友公司的卻是甘乃光,雖然沒有找到描述這段前因后果的第一手資料或者更詳細(xì)的相關(guān)回憶,但想必與鄭早年加入過同盟會有關(guān)。具有吊詭意味的是,鄭伯奇此時(shí)已與中共走的很近。例如,1929年10月中旬,在上海多倫路8號公啡咖啡館二樓一間包廂,中宣部干事兼“文委”主任潘漢年代表中共中央宣傳部召開左翼作家聯(lián)盟第一次籌備會議,參會者11人只有鄭伯奇一人是黨外人士。所以“化名鄭君平”進(jìn)入良友公司常常被認(rèn)為是為了掩人耳目,執(zhí)行秘密任務(wù)(擴(kuò)大左聯(lián)的影響)。

還有一個(gè)被研究者多次引用的說法可以佐證:“5月,為避開國民黨反動派的迫害,化名鄭君平,進(jìn)良友圖書印刷公司任編輯。同時(shí)以虛舟之筆名,為《良友畫報(bào)·文字增刊》撰寫國際時(shí)事述評,分析國際局勢,抨擊德、日帝國主義對內(nèi)實(shí)行法西斯主義,對外進(jìn)行擴(kuò)張的野心。”*王延唏、王利編:《鄭伯奇研究資料》,北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2009年,第6頁。

若想真正了解鄭伯奇的行文風(fēng)格,則不妨將時(shí)間倒推十年,看看他之前的經(jīng)歷。其實(shí)早在20世紀(jì)20年代,他已經(jīng)為上海《新聞報(bào)》撰寫了數(shù)十次日本特約通稿。當(dāng)時(shí)日本的政治中心是東京,而鄭伯奇身處古城京都(當(dāng)時(shí)還是京都帝國大學(xué)的學(xué)生),對于寫作通訊十分不利。這就迫使他不得不花大量時(shí)間去讀報(bào)看雜志,以了解時(shí)事,尋找新聞來源。這段經(jīng)歷對他而言意義非凡,使其思想發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。鄭伯奇由此接觸到了山川均的《社會主義思想》、河上肇的《社會問題研究》等社會主義性質(zhì)的刊物,并進(jìn)而接受了列寧的《帝國主義論》等馬列主義思想,為之后思想的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。再將時(shí)光軸撥回至1932年,“一·二八”事變爆發(fā)后,鄭伯奇的表現(xiàn)也是相當(dāng)激進(jìn)的。他參加了左聯(lián)暨上海市其他團(tuán)體聯(lián)合組織的慰問團(tuán),赴前線慰問十九路軍將士暨受害市民,并以目睹的材料為素材撰寫了《前線之一瞥》等雜文,大膽揭露日軍對上海市民的暴行與殘忍行徑。除此之外,他還與魯迅、茅盾等人先后簽發(fā)了《上海文化界告世界書》與《為抗議日軍進(jìn)攻上海屠殺民眾宣言》,體現(xiàn)出身先士卒、憂國憂民的愛國情懷。

反觀《良友》畫報(bào),自誕生之日起,就長期表現(xiàn)出一種不“左”不“右”的政治中立態(tài)度。不論是創(chuàng)立者伍聯(lián)德,還是后來的主編梁得所、馬國亮等人,考慮最多的還是雜志的受歡迎程度。他們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要將雜志辦得人人愛讀,并舉出種種具體措施,從印刷機(jī)器到欄目設(shè)置到號外都有全套的設(shè)想。隨著時(shí)勢的變化,經(jīng)歷“革命的二十年代”后到了“紅色的三十年代”,《良友》畫報(bào)也因此加入了一些“赤色”的內(nèi)容。不過,這些內(nèi)容并不是那么清晰,對“共產(chǎn)黨”“革命”“左翼”等詞的解讀與認(rèn)識也比較含混。正如有研究者指出:“真正把具有黨派色彩的左翼文化帶入良友的契機(jī),是鄭伯奇的加盟。”*鄭績:《從〈良友〉看左翼思潮在大眾層面的傳播》,《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2005年第3期。

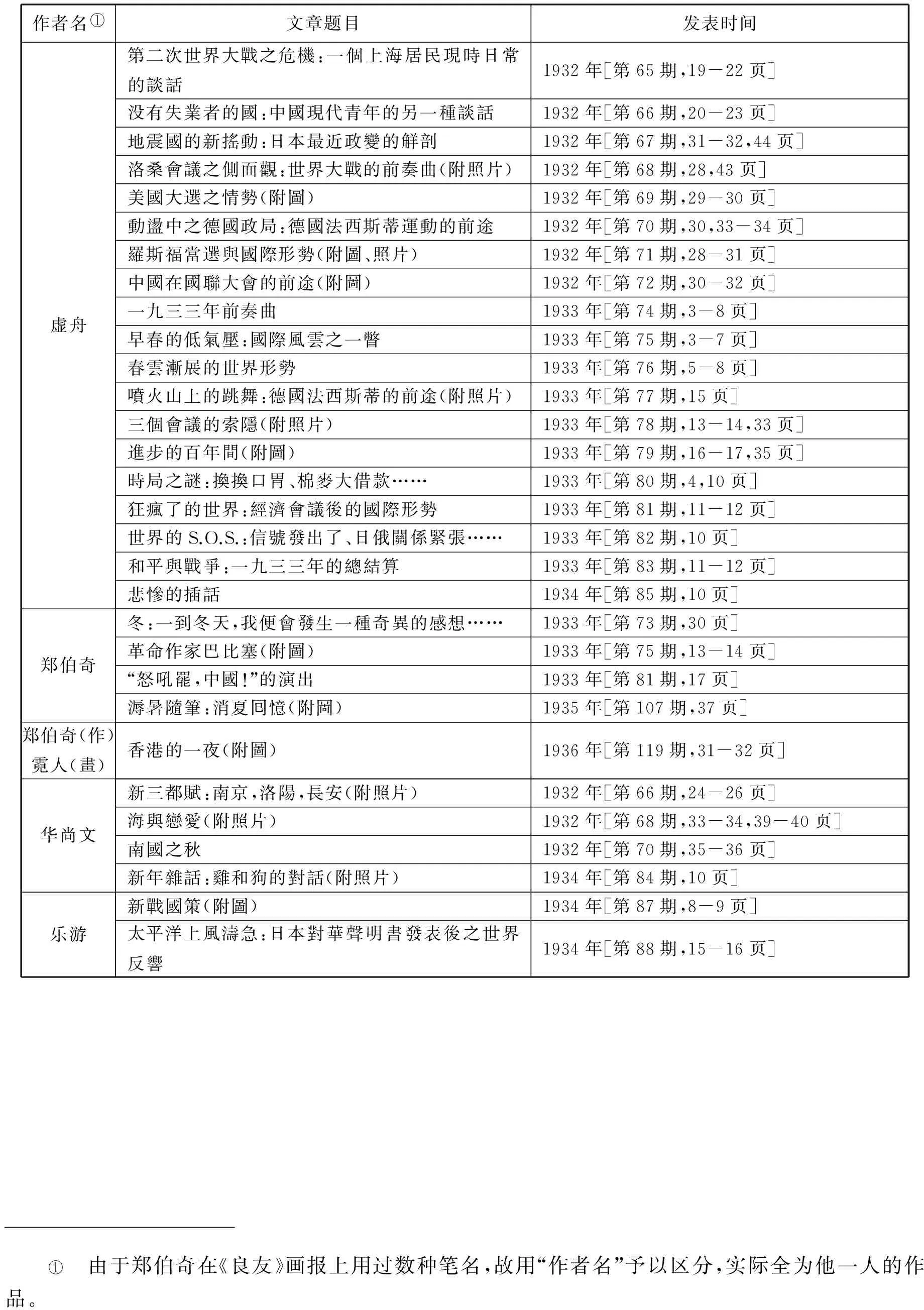

二、《良友》畫報(bào)所刊載的鄭伯奇作品

通過對史料的爬梳整理得知,鄭伯奇發(fā)表在《良友》畫報(bào)的文章總量并不多,而且基本集中在其工作的那幾年*參見附表1。。這些文章使用了“虛舟”“華尚文”“樂游”*“鄭伯奇之后,國際時(shí)評減少了,但不時(shí)還會出現(xiàn),其作者是‘樂游’(不詳其人)、李青(畫報(bào)的編輯)和后來大名鼎鼎的報(bào)人費(fèi)彝民。”參見王楚楚:《〈良友〉和它的時(shí)代》,上海:華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文,2012年。事實(shí)上,“樂游”也是鄭伯奇的筆名之一,可能就是筆名太多才引起了之前研究者的失誤。在30年代后期,他還用“樂游”這個(gè)筆名發(fā)表過幾篇文學(xué)、電影、文化、時(shí)事等方面的文章,散見于《新小說》《文心》《社會評論(上海)》《光明(上海1936)》等刊物。之后似乎就再沒在報(bào)刊上用過這個(gè)筆名。等筆名,還包括其真實(shí)姓名“鄭伯奇”。然而就是沒能找到署名“君平”或是“鄭君平”的文章,雖然同一時(shí)期,在其他刊物上也有少量署名“君平”或者“鄭君平”的小說、影評或是社評*參見附表2。。這些文章中也不乏揭露法西斯帝國主義、爭自由、與“九一八”事變相關(guān)的時(shí)事述評等。可能“鄭君平”只是作為一名工作人員存在于良友公司,所以發(fā)表的文章從不用“鄭君平”或是“君平”署名。

關(guān)于這個(gè)現(xiàn)象,也有研究者如此解釋:“‘鄭君平’和‘席耐芳’在一定場合的使用是恒定的,它們不僅僅是為了躲避迫害而使用的化名,同時(shí)也意味著不同的文化身份。我們不妨把‘身份’看作是社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)聯(lián)結(jié)點(diǎn),它既聯(lián)結(jié)著具有一定價(jià)值取向的文化公司或團(tuán)體,也與一定類型的受眾相聯(lián)系。‘鄭伯奇’是創(chuàng)造社元老,又是‘左聯(lián)’發(fā)起人之一,‘席耐芳’是影評人、電影公司編劇,‘鄭君平’則是商業(yè)書局的編輯。”*葛飛:《都市漩渦中的多重文化身份與路向——20世紀(jì)30年代鄭伯奇在上海》,《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2006年第1期。

盡管鄭伯奇在《良友》畫報(bào)上發(fā)表的文章數(shù)量不多,但時(shí)間較集中或者說頻次較高(第65-88期,期期不斷),文章也大都是長篇大論,如此巨大篇幅在畫報(bào)中出現(xiàn)尤為難得。同時(shí)文章內(nèi)容也給人印象深刻,常常被研究者稱為“左翼作家鄭伯奇的激進(jìn)評論”*馮偉:《〈良友〉畫報(bào)時(shí)政人物報(bào)道研究》,青島:青島大學(xué)碩士學(xué)位論文,2011年。。細(xì)細(xì)品讀這些文章,大致可以分為三類。

出現(xiàn)最多的一類是署名“虛舟”的國際時(shí)事述評與國內(nèi)時(shí)事介紹。這些雖然并非赤裸裸的宣傳文字,亦非慷慨激昂的說教,但透露的傾向性還是為《良友》抹上了一層紅色。這類文章往往篇幅很長,且大都配有圖片或照片。為了吸引讀者,鄭伯奇還常常采用問答式談話的形式,每篇都圍繞一個(gè)主題展開。作為一名后見者,不得不承認(rèn),鄭伯奇擁有卓越的預(yù)見能力,不論是對中國還是對世界形勢的判斷都是那樣一針見血、鞭辟入里、深刻犀利。如“第二次世界大戰(zhàn)可以分成兩種情況來看,一種是帝國主義間的戰(zhàn)爭,一種是帝國主義對蘇聯(lián)的戰(zhàn)爭。但無論哪種戰(zhàn)爭,日本都是主要的英雄,中國是最大的犧牲。”*虛舟:《第二次世界大戰(zhàn)之危機(jī):一個(gè)上海居民現(xiàn)時(shí)日常的談話》,《良友》1932年第65期。盡管夸大了日本,但也反映出日本的強(qiáng)大以及昭然若揭的狼子野心,同時(shí)中國的悲慘命運(yùn)也被不幸言中。文末提出了解決辦法:“我們有民眾,民眾也有過抵抗的歷史。將來這種抵抗的民眾力量,能使中國的歷史,添加偉大的光榮。就在我們努力去干吧。”這不僅是作者對讀者的呼吁,也在之后的歷史進(jìn)程中得到了印證。

正因?yàn)猷嵅嬖?jīng)留學(xué)日本,在那兒有長達(dá)十年之久的生活經(jīng)歷,所以對日本的介紹也是不遺余力,甚至由一件發(fā)生在日本的小事也能引發(fā)其對日本國民性的揭露。用鄭伯奇的話講則是:“在這小事件中看出日本現(xiàn)在的社會相的一面;我們可以看出一部分日本人的變態(tài)心理。”*虛舟:《悲慘的插話》,《良友》1934年第85期。所謂“小事件”指的是關(guān)西地方的海軍志愿兵由京都驛出發(fā),大約幾萬名在鄉(xiāng)軍人和民眾前去歡送,因?yàn)椤芭d高采烈”且“多有幾分醉意”,一時(shí)秩序失控,互相踩踏,再加上車站小而擁擠,以至于釀成慘劇。這多少有點(diǎn)類似當(dāng)今社會也存在的“踩踏事件”。不過在當(dāng)時(shí)這則域外新聞被鄭伯奇用來借題發(fā)揮,他將這類民眾形容為“受宣傳麻醉”“跟著軍閥在做統(tǒng)一大東亞的幻夢”,“他們甘心給軍閥當(dāng)炮灰”,“他們把真正的解放運(yùn)動視同仇敵”。繼而又回顧了日本軍國主義的宣傳途徑,以前靠中小學(xué),后來失效后則轉(zhuǎn)而以“在鄉(xiāng)軍人和浪人為中心”。接著,又指出“有覺悟的群眾因此更堅(jiān)強(qiáng)地反抗,致形成屢次的黨獄;而落后的民眾,在反動勢力的指導(dǎo)之下,時(shí)而演出像京都驛這一類無意義的慘劇。”最后,慎重提到,如果“日本軍閥所夢想的那世界大戰(zhàn)真正實(shí)現(xiàn)”,犧牲的民眾更多,甚至還會包括“不登場”的無辜群眾。總之,這篇小文以犀利的筆鋒為讀者展現(xiàn)出日本軍閥的殘暴手腕與部分民眾的執(zhí)迷不悟,如同當(dāng)頭棒喝般,也提醒了中國的大眾,到了該覺醒的時(shí)候。

關(guān)于“國聯(lián)”“法西斯”“蘇聯(lián)”等普通民眾很少觸及的國際時(shí)政專用名詞,鄭伯奇也通過虛構(gòu)的對話問答形式,提出了自己獨(dú)特的看法。對于中日糾紛通過國聯(lián)解決這一事實(shí),他并未口誅筆伐、直接指出“國聯(lián)”的無能。相反,虛構(gòu)了一個(gè)樂觀者和一個(gè)現(xiàn)實(shí)者,二人一問一答,后者對前者的提問一一進(jìn)行反駁和解釋,使得敏感的話題在談話中無形消解,相信讀者能夠感受到“國聯(lián)”的虛偽與無用。他借后者之口指出“國聯(lián)不是你我組織的。國聯(lián)各會員國也決不和中國一樣。就是解決,你曉得是怎樣解決?就是有辦法,你曉得是怎樣的辦法?”*虛舟:《中國在國聯(lián)大會的前途》,《良友》1932年第72期。最后又說開會的目的“一方面是討價(jià)還價(jià),一方面是準(zhǔn)備戰(zhàn)爭”,并明確指出“在列強(qiáng)和日本沒有講妥以前,會總是要開的,但都是騙人的。我們現(xiàn)在是躺在解剖臺上,等他們講好了以后便來宰割。救自己,也只有靠我們自己!”*虛舟:《中國在國聯(lián)大會的前途》,《良友》1932年第72期。至于“法西斯”,鄭伯奇則沒有像描述“國聯(lián)”一樣筆下留情,以辛辣及反諷的語調(diào),直接抨擊說“希特勒正帶著這些炮手,在噴火口邊狂舞。將來風(fēng)頭不順,連炮手本身,也要葬身火窟,那才好看哩!有人說,法西斯蒂本來是給資本主義催葬的,前途本不見得有什么吉利,那么,葬身火窟,也正所謂‘求仁得仁’,法西斯蒂同志,夫亦何樂而不為。”*虛舟:《噴火山上的跳舞:德國法西斯蒂的前途》,《良友》1933年第77期。關(guān)于“蘇聯(lián)”的介紹,則極少帶揶揄和諷刺的話語。他巧妙地采取A、B、C三個(gè)青年對話的模式,詳細(xì)介紹了蘇聯(lián)“五年計(jì)劃”的建設(shè)成果,末了,還不忘借C之口提醒A說:“你說得這樣起勁,莫名其妙的人從旁邊聽到,會說你是宣傳赤化呢!”*虛舟:《沒有失業(yè)者的國:中國現(xiàn)代青年的另一種談話》,《良友》1932年第66期。

第二類是包括散文、雜文、詩賦等在內(nèi)的文學(xué)作品。第三類是隨筆及其他。相較第一類而言,這兩類加起來文章數(shù)量也僅僅相當(dāng)于第一類的一半。不過,從字里行間,仍能看到作者的政治傾向。如“北伐的勝利,把許多青年都吸引到武漢,到南昌去了。”*華尚文:《南國之秋》,《良友》1932年第70期。“當(dāng)然,也不止冬天。中國的自然和社會,始終總帶著一種冷酷肅殺的情調(diào)。”*鄭伯奇:《冬》,《良友》1933年第73期。不同時(shí)節(jié)容易引人借景抒情,鄭伯奇肯定是個(gè)中高手,巧妙地將自己對時(shí)政的態(tài)度借寫景抒發(fā)出來,別有一番風(fēng)味。即使在介紹戲劇這樣的娛樂節(jié)目時(shí),他也不忘緊密聯(lián)系時(shí)事:“自九一八至于現(xiàn)在,中國民眾所受的屠殺和壓榨是一天比一天更加厲害,中國民眾的反抗雖在種種桎梏之下仍是繼續(xù)加強(qiáng)。像‘怒吼吧,中國!’的作者所希望的怒吼終于要吼起來的。在這樣的時(shí)候,‘怒吼吧,中國!’的上演,絕對地是有重大的意義。”*鄭伯奇:《“怒吼吧,中國!”的演出》,《良友》1933年第81期。在新年“動物交接”的小故事中,作者則通過狗與雞的對話,用詼諧幽默的筆法刻畫出一副見風(fēng)使舵、對待窮富人明顯不同的丑惡嘴臉*華尚文:《新年雜話:雞和狗的對話》,《良友》1934年第84期。。

與此同時(shí),栩栩如生的插畫配圖,也為鄭的文章增色不少,吸引了更多的讀者。例如《中國在國聯(lián)大會的前途》配圖就是一幅簡明扼要的漫畫,“中國”與“東北義軍”兩個(gè)名詞被放到畫的最上方左、右兩個(gè)小角落,左下冊三分之一處則留給日本軍人,還畫出了清晰的坐席與身著軍服頭戴軍帽的一堆軍人,與右上角密密麻麻的“東北義軍”小人物形成鮮明對比。中間則用大片空地畫出幾個(gè)站著神氣活現(xiàn)的“卷軸人”(像是卷起來的一張張有手有腳站立著的形象),還分別標(biāo)上了“九國公約”、“國際法庭”、“國際聯(lián)盟”、“開洛公約”幾個(gè)醒目的字跡。這些小人雖然個(gè)個(gè)舉手向“日本”那方敬禮,但身上也都滿是窟窿,十分滑稽可笑。再如《早春的低氣壓:國際風(fēng)云之一瞥》*虛舟:《早春的低氣壓:國際風(fēng)云之一瞥》,《良友》1933年第75期。,則配有許多“熱河之戰(zhàn)”的照片,包括主要的相關(guān)人物宋子文、張學(xué)良等,還有古北口、平泉、凌源等地的實(shí)景圖,以及“義軍步兵向前追擊敵軍”、“義軍據(jù)隅血戰(zhàn)圖”、“軍需品浮橋上運(yùn)輸”等等。幾乎囊括了戰(zhàn)爭的所有階段,并抓拍了典型場面,讓人仿佛身臨其境。當(dāng)然,圍繞這些圖片的文章講的并非此次戰(zhàn)役,只是“國際風(fēng)云”與“熱河戰(zhàn)役”也算相得益彰,并非全無聯(lián)系,至少都是關(guān)系到國家命運(yùn)的時(shí)政大事。除此之外,文章的標(biāo)題也大都根據(jù)文字本身有所調(diào)整,有的甚至使用了“藝術(shù)字體”,十分形象貼切。

《良友》畫報(bào)不僅以配圖等形式讓鄭伯奇在抒發(fā)己見的同時(shí)也增強(qiáng)了其文章的可讀性,還提供了更大的平臺。其銷量之大、讀者之多是一般刊物所不能比擬的,并且遠(yuǎn)銷海外,其受眾遍及華人所到之處。盡管20世紀(jì)30年代還是該畫報(bào)的上升期,但總體而言已然是有了不少追捧者。就連其他畫報(bào)上,也刊登有“男女選手在會場上展閱良友畫報(bào)”的照片*《男女選手在會場上展閱良友畫報(bào)(照片)》,《全國運(yùn)動會圖畫專刊》1933年第6屆。,這也只是1933年某記者隨手拍到的“花花絮絮”。更為重要的是,《良友》畫報(bào)的民營性質(zhì)也為鄭伯奇提供了寬松的環(huán)境。“他親口告訴過趙家壁,來‘良友’是為了避開‘反動派’的耳目。”*臧杰:《天下良友——一本畫報(bào)里的人生“傳奇”》,青島:青島出版社,2009年,第150頁。

總之,在《良友》畫報(bào)的庇護(hù)下,鄭伯奇得以筆耕不輟,發(fā)表了不少有見地、有眼光,并且與當(dāng)時(shí)的社會、時(shí)事政治緊密相關(guān)的文章。即使在他因故離開后,《良友》畫報(bào)上的國際時(shí)事述評欄目仍不時(shí)出現(xiàn),作者包括編輯李青和后來大名鼎鼎的報(bào)人費(fèi)彝民。當(dāng)然,他對《良友》畫報(bào)的貢獻(xiàn)不止于此。

三、鄭伯奇對《良友》畫報(bào)的影響

前面提到鄭伯奇的加盟,使得《良友》畫報(bào)的風(fēng)格為之一變。其實(shí),這與當(dāng)時(shí)風(fēng)云變幻的時(shí)事政治有莫大的干系。甚至許多編輯本來在1930年代思想上就開始發(fā)生變化,這也是導(dǎo)致《良友》風(fēng)格驟變的主要原因之一。例如長期擔(dān)任《良友》畫報(bào)編輯的趙家壁回憶說:

“一九三零年秋,學(xué)校里國民黨特務(wù)學(xué)生挑起的一場學(xué)潮,我親身挨到的拳打腳踢,大大的沖擊了我那種不問政治的‘清高’。一九三一年初,左聯(lián)五烈士在龍華英勇犧牲;秋天,國民黨反動政府頒布了《出版法施行細(xì)則二十五條》;反革命文化‘圍剿’隨著在上海開始……不到一個(gè)月,九一八事變突然爆發(fā),接著一九三二年一月二十八日,日本帝國主義進(jìn)攻上海,國內(nèi)風(fēng)云,瞬息萬變。我意識到組稿工作再打不開,便無法滿足大時(shí)代激蕩下千萬讀者的迫切要求。正在我彷徨苦悶的時(shí)刻,創(chuàng)造社老將,左聯(lián)重要成員鄭伯奇來到良友編輯部……”*趙家壁:《我是怎樣愛上文藝編輯工作的》,上海魯迅紀(jì)念館編:《趙家壁文集》第1卷,上海:上海文藝出版社,2008年,第164頁。

趙家壁不僅自己深受鄭伯奇的影響,同時(shí)也認(rèn)為鄭伯奇給畫報(bào)帶來了翻天覆地的變化:“這在一貫偏向生活趣味的《良友》畫報(bào)來說是一次大膽的創(chuàng)舉,替素來對國際政治動態(tài)漠不關(guān)心或不會分析的畫報(bào)讀者,第一次開了眼界。”*趙家壁:《回憶鄭伯奇同志在“良友”》,《新文學(xué)史料》1979年第5期。

與此同時(shí),當(dāng)時(shí)的主編馬國亮后來也在回憶文章中承認(rèn),“鄭在參加我們的編輯部前后,每期都以‘虛舟’的筆名給《良友》畫報(bào)撰寫一篇有關(guān)國際問題的專論,如《時(shí)局之謎》《瘋狂了的世界》《戰(zhàn)爭與和平》等篇,精辟地剖析了當(dāng)時(shí)國際上各資本主義國家日趨尖銳的矛盾,裁軍的有名無實(shí),美、英、法和蘇聯(lián)的對立,日本的野心,希特勒的崛起,認(rèn)為第二次世界大戰(zhàn)很難避免,為此給世人敲起了警鐘。論點(diǎn)鮮明,立場鮮明,與早期《良友》畫報(bào)刊登的一般‘時(shí)事述評’有很大的不同”*馬國亮:《良友憶舊——一個(gè)畫報(bào)和一個(gè)時(shí)代》,第120頁。。馬國亮進(jìn)一步談到自己和趙家壁均受到鄭的重要影響,“鄭伯奇的到來,朝夕相處,他的思想對我和趙家璧兩人都有很大的影響。通過他,我們也認(rèn)識了魯迅,以及左聯(lián)的一些主要人物如周起應(yīng)、沈端先(夏衍)等等。后來這些前輩對我們的工作都有很大的支持,尤其是魯迅先生。”*馬國亮:《良友憶舊——一個(gè)畫報(bào)和一個(gè)時(shí)代》,第120頁。

這至少使得《良友》的組稿范圍擴(kuò)大到了左翼文化陣營。從65期開始,文學(xué)作品的主要撰稿人大多來自“左聯(lián)”。僅以75期的文字目錄為例,就包括虛舟《早春的低氣壓》,魯彥《戀愛行進(jìn)》,鄭伯奇《革命作家巴塞比》,袁殊《春曦之誕》以及何家槐《追》等等。左翼陣營的作家郁達(dá)夫、穆木天、黎烈文、樓適夷、周楞伽、洪深、茅盾等人后來都成了《良友》的撰稿人。另外,良友圖書公司里的許多人如趙家璧、孫師毅*孫師毅曾與夏衍合作《新女性》劇本,甚至列席參加“文委”的會議。參見夏衍:《懶尋舊夢錄》(增補(bǔ)本),北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2000年,第164-181頁。等都和“左聯(lián)”中的主要負(fù)責(zé)人關(guān)系密切,這不能不影響到《良友》的整體風(fēng)氣。1933年趙家璧主編的《良友叢書》幾乎全是左翼作家的文集。

綜上所述,鄭伯奇的到來,給《良友》畫報(bào)注入一股新鮮血液。雖然時(shí)間不長,但是后來經(jīng)他介紹而來的其他左翼作家延續(xù)了他的志業(yè)。不僅《良友》畫報(bào)的風(fēng)格為之一變,也使得這些左翼作家得以擁有一個(gè)相對“安全”的寫作平臺。另一方面,也說明大眾對時(shí)事更加關(guān)心,因?yàn)椤读加选返纳虡I(yè)性質(zhì)一直沒有發(fā)生本質(zhì)的改變。

附表1:鄭伯奇在《良友》畫報(bào)上發(fā)表的文章統(tǒng)計(jì)表

資料來源:全國報(bào)刊索引數(shù)據(jù)庫。

附表2:1932-1935年鄭伯奇用“君平”或者“鄭君平”所寫文章

資料來源:全國報(bào)刊索引數(shù)據(jù)庫。

楊婧宇(1988-),女,北京師范大學(xué)歷史學(xué)院博士研究生(北京 100875)

① 鄭伯奇作為中國電影劇作家、小說家、文藝?yán)碚摷遥€有左翼文學(xué)運(yùn)動的開創(chuàng)者之一,更多被文學(xué)研究者所關(guān)注。盡管不乏研究他與報(bào)刊媒體之間關(guān)系的成果,但也多屬于新聞學(xué)或者文學(xué)史的范疇,如鄭莉:《論鄭伯奇的新聞寫作——以上海〈新聞報(bào)〉和〈良友〉畫報(bào)為例》,《新聞知識》2015年第1期。本文擬從史學(xué)的角度,探討鄭伯奇與《良友》畫報(bào)之間的聯(lián)系及相互影響,側(cè)重原始文本的分析,并借助當(dāng)事人的相關(guān)回憶梳理里面所涉及的人物關(guān)系與事件的因果聯(lián)系。