優良非釀酒酵母的分離與發酵性能研究

王曉昌,李京寧,張惠玲,劉 亞,付麗霞(.寧夏大學農學院食品系,寧夏銀川750000;.寧夏食品檢測中心,寧夏銀川750000)

?

優良非釀酒酵母的分離與發酵性能研究

王曉昌1,李京寧2,張惠玲1,劉亞1,付麗霞1

(1.寧夏大學農學院食品系,寧夏銀川750000;2.寧夏食品檢測中心,寧夏銀川750000)

摘要:非釀酒酵母對葡萄酒的風味有重要影響。本實驗利用WL培養基對寧夏賀蘭山東麓采集的葡萄種植園土樣和葡萄果實表面上附著的非釀酒酵母進行了初步的分離鑒定,為釀造出具有寧夏地區獨具風格和特色的地域性酒種提供基礎性探索依據。本實驗鑒定出:戴爾有孢圓酵母、葡萄汁有孢漢生酵母、異常漢生酵母和東方伊薩酵母。并且初步對4種非釀酒酵母進行發酵性能研究。結果表明,戴爾有孢圓酵母在耐SO2、耐酒精度和產酒度實驗中均有良好表現。

關鍵詞:非釀酒酵母;同質化;分離;發酵性能;葡萄酒

優先數字出版時間:2016-04-25;地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/52.1051.TS.20160425.1443.015.html。

葡萄酒釀造最初采用的是自然發酵技術,自然發酵前期會有大量非釀酒酵母參與。與釀酒酵母相比,非釀酒酵母能產生和分泌甘油、高級醇、各種揮發性化合物以及多種胞外酶,這些物質與葡萄汁相互作用,對提升葡萄酒的香氣、風味等感官特征有很大的作用。

但是非釀酒酵母對葡萄酒風味的影響一般是難以預測的,非釀酒酵母可能會產生不良的氣味和口感。近幾十年,許多葡萄酒生產國放棄了傳統的自然發酵法,開始利用商用酵母進行純種發酵。相比較而言,商用釀酒酵母耐高酒精度、耐高溫,具有較強的競爭有限營養物的能力,使葡萄酒的風味更有保障,提高生產效率并且使酒的釀造便于控制,保證安全高效生產[1]。但由于商用釀酒酵母的使用,不能很好地體現葡萄酒的復雜性和典型性。因此,分離出優良的非釀酒酵母,了解其發酵性能,使之發揮酵母優勢,應用于釀造葡萄酒中的研究成為行業熱點。

2007年,楊瑩等[2]用WL培養基對分離的34株酵母菌進行分類鑒定,并用26S rDNAD1/D2區序列分析方法對這些酵母菌進行分子鑒定,依次驗證WL培養基鑒定結果的可靠性。結果表明,大多數菌株經2種方法的分類鑒定的結果一致。本實驗采用WL培養基對酵母菌進行初步鑒定。

1材料與方法

1.1材料

采樣:寧夏賀蘭山東麓葡萄種植園土樣、赤霞珠葡萄。

1.2培養基及試劑

YPD培養基:酵母浸粉1.0%,蛋白胨2.0%,葡萄糖2.0%,瓊脂2.0%,氯霉素100 mg/L(在篩選過程中排除細菌的干擾)。

WL營養培養基:酵母浸粉4.0 g,胰蛋白酶5.0 g,葡萄糖50.0 g,磷酸二氫鉀0.55 g,氯化鉀0.425 g,氯化鈣0.125 g,硫酸鎂0.125 g,氯化鐵0.0025 g,硫酸錳0.0025 g,瓊脂20.0 g,溴甲酚綠0.022 g,pH6.5,定容至1 L[3]。

發酵性能所需試劑:無水乙醇、亞硫酸、檸檬酸。

1.3實驗方法

1.3.1菌種的分離純化

(1)將采集的不同品種的葡萄漿果在實驗室中除梗,每種葡萄漿果取等量漿液5mL分別放入5個無菌燒杯中破碎,每個燒杯中分別加入200mL、400mL、600mL、800mL和1000mL無菌蒸餾水進行梯度稀釋。

(2)將采集的葡萄種植園土樣取等量土樣5 g分別放入5個無菌燒杯中,每個燒杯中加入200mL、400mL、600mL、800mL和1000mL無菌蒸餾水進行梯度稀釋。

(3)在超凈工作臺中將稀釋液分別涂布于YPD平板培養基上,28℃培養3d。待培養基表面長出單個菌落,選取菌落疏密分布適當的培養基,隨機挑選40個菌落,編號1~40,并在YPD平板培養基上以劃線方式分離純化。將純化后的酵母菌在28℃恒溫下培養2d,放入4℃冰箱保藏,待測。

1.3.2酵母菌的分類鑒定

將已保藏的菌株接種于YPD液體培養基中,活化24h,讓各菌株盡量處于同一個生長狀態。然后劃線接種于WL培養基中,28℃培養5d,觀察記錄菌落的形態和顏色,然后根據菌落的形態和顏色將所采集的菌株進行初步分類[4]。

1.3.3發酵特性實驗

將采集的葡萄漿果除梗、破碎,得到的葡萄汁滅菌待用。

(1)耐SO2實驗:取10mL滅菌葡萄汁分裝于滅菌試管(內裝有杜氏管),加入亞硫酸使SO2濃度分別為50 mg/L、100 mg/L、150 mg/L、200 mg/L,用移液槍吸100μL活化菌液接入上述滅菌葡萄汁中,25℃培養,記錄起始發酵時間[5],發酵時間為從接種菌株到累計產氣0.1mL(約為杜氏管的1/4)所需時間。

(2)耐酒精度實驗:取10mL滅菌葡萄汁分裝于滅菌試管(內裝有杜氏管),用移液器加入無水乙醇使葡萄汁中乙醇體積分數分別為8.0%vol、10.0%vol、12.0%vol、14.0%vol,用移液槍吸100μL活化菌液接入上述滅菌葡萄汁中,25℃培養,記錄起始發酵時間[6]。

(3)最佳發酵溫度測定:取10mL滅菌葡萄汁分裝于滅菌試管(內裝有杜氏管),分別將溫度控制在10℃、15℃、20℃、25℃,用移液槍吸100μL活化菌液接入上述滅菌葡萄汁中,記錄起始發酵時間。

(4)最佳發酵pH值:取10mL滅菌葡萄汁分裝于滅菌試管(內裝有杜氏管),調pH值分別為5、6、7、8,用移液槍吸100μL活化菌液接入上述滅菌葡萄汁中,25℃培養,記錄起始發酵時間[6]。

(5)產酒精度測定:取400mL滅菌葡萄汁,用移液槍吸4mL活化菌液接入上述滅菌葡萄汁中,設定25℃培養4d。然后將發酵醪液等量分裝入4個蒸餾燒瓶中,加100mL蒸餾水,置1000 W電爐上蒸餾出100mL液體,搖勻后用酒精計和溫度計分別測定其酒精度和溫度,然后查表校正為20℃酒精濃度[7]。

2結果與分析

2.1利用WL培養基分離出的非釀酒酵母菌落形態

分離的菌株在WL培養基中培養5d,通過觀察其菌落形態和顏色,可分為5類。以上5類酵母菌在WL培養基上培養結果見圖1。

圖1 5類酵母菌在WL培養基上的培養結果

表1 5類酵母菌在WL培養基上的分類結果

2.2利用WL培養基鑒定分離純化后的酵母菌

WL培養基是被設計用來監測飲料發酵過程中的微生物類群的[8]。Cavazza等[3]研究表明,在葡萄酒自然發酵過程中出現的大多數典型的酵母菌種都可以用WL培養基進行區分,主要基于菌落顏色及菌落形態。本實驗篩選到的5類酵母在WL培養基上形成的菌落顏色和形態見表1[9]。

如表1所示,初步鑒定,從葡萄汁中分離出的20株酵母菌株中:1—3號、5—10號、13—15號、19號、20號為戴爾有孢圓酵母;4號、16號為釀酒酵母;12號為葡萄汁有孢漢生酵母;11號、18號為異常漢生酵母;17號為東方伊薩酵母。

2.3發酵特性實驗

由于本實驗重點篩選非釀酒酵母,4號、16號為釀酒酵母,故排除。

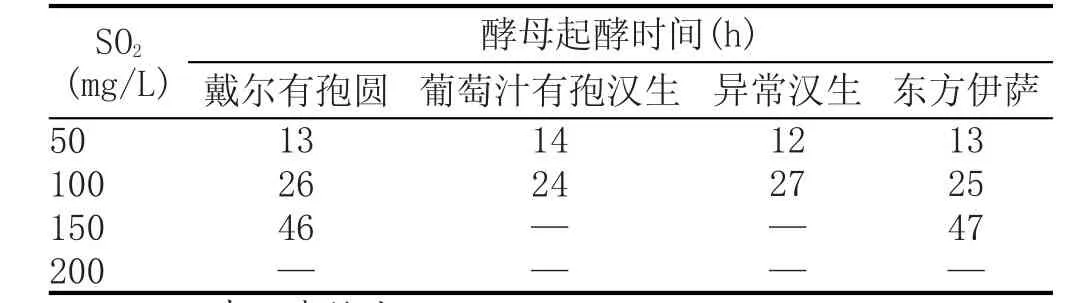

2.3.1耐SO2實驗

分離出的4種非釀酒酵母(戴爾有孢圓酵母、葡萄汁有孢漢生酵母、異常漢生酵母和東方伊薩酵母)在不同濃度SO2的滅菌葡萄汁中的起始發酵時間見表2。實驗結果表明,葡萄汁有孢漢生酵母和異常漢生酵母耐SO2能力較弱,僅可在SO2濃度為100 mg/L以下的葡萄汁中生長,在濃度為200 mg/L時便無法生長。戴爾有孢圓酵母和東方伊薩酵母耐SO2能力較強,可以在SO2濃度為150 mg/L的葡萄汁中生長,但在濃度為200 mg/L時,4種非釀酒酵母均無法生長。

表2不同SO2濃度對起酵時間的影響

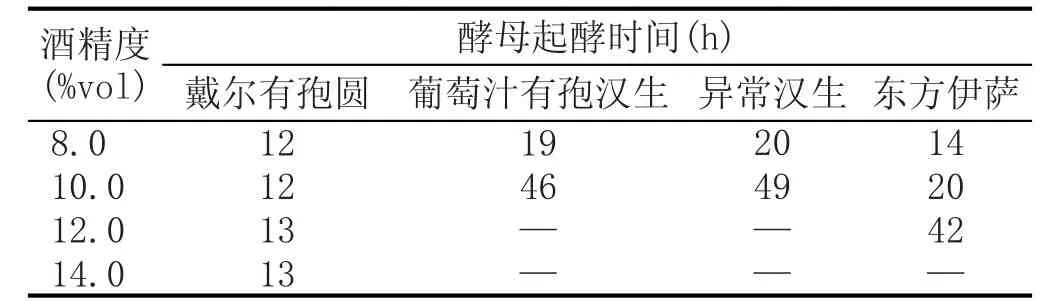

2.3.2耐酒精度實驗

分離出的4種非釀酒酵母(戴爾有孢圓酵母、葡萄汁有孢漢生酵母、異常漢生酵母和東方伊薩酵母)在不同濃度酒精度的滅菌葡萄汁中的起始發酵時間見表3。實驗結果表明,戴爾有孢圓酵母耐酒精能力最強,在14.0%vol的酒精度下可以生長;其次是東方伊薩酵母,可耐受12.0%vol的酒精度;耐酒精能力最弱的是葡萄汁有孢漢生酵母和異常漢生酵母。

表3不同酒精濃度對起酵時間的影響

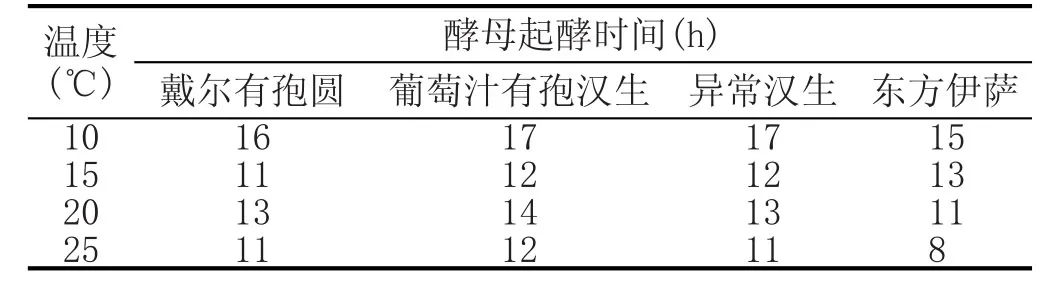

2.3.3最佳發酵溫度

分離出的4種非釀酒酵母(戴爾有孢圓酵母、葡萄汁有孢漢生酵母、異常漢生酵母和東方伊薩酵母)在不同溫度的滅菌葡萄汁中的起始發酵時間見表4。實驗結果表明,溫度越低,起酵時間越慢。在同等溫度下各菌株表現較接近。戴爾有孢圓酵母、葡萄汁有孢漢生酵母和異常漢生酵母在20℃左右,發酵能力最強。東方伊薩酵母隨著溫度的升高,發酵能力不斷上升(本實驗溫度最高為25℃)。

表4溫度對起酵時間的影響

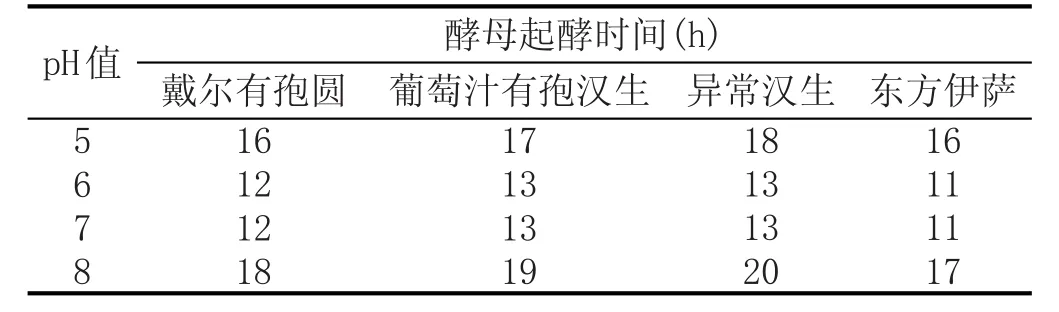

2.3.4最佳發酵pH值

分離出的4種非釀酒酵母(戴爾有孢圓酵母、葡萄汁有孢漢生酵母、異常漢生酵母和東方伊薩酵母)在不同pH值的滅菌葡萄汁中的起始發酵時間見表5。實驗結果表明,4種非釀酒酵母在各個pH值環境下,起始發酵時間較為接近,最佳發酵pH值均在6~7。

表5不同pH值對起酵時間的影響

2.3.5產酒能力測定

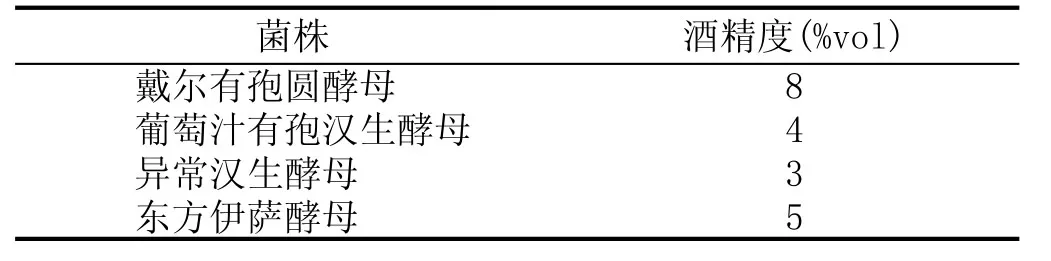

分離出的4種非釀酒酵母在滅菌葡萄汁中產酒精情況見表6。實驗結果表明,戴爾有孢圓酵母產酒能力最強,其次是東方伊薩酵母,葡萄汁有孢漢生酵母和異常漢生酵母產酒能力最弱。

表6菌株產酒精情況

3 結論

本實驗采集寧夏賀蘭山東麓葡萄種植園土樣和葡萄,利用WL培養基從中分離出5種酵母:釀酒酵母、戴爾有孢圓酵母、葡萄汁有孢漢生酵母、異常漢生酵母和東方伊薩酵母。其中戴爾有孢圓酵母數量最多,說明采集的樣品中戴爾有孢圓酵母占的比重較大。葡萄酒生產中最主要的酵母菌——釀酒酵母在漿果表面及自然發酵前期并不普遍存在,只在發酵中后期少量存在,一般其數量小于10~100 cfu/g[10],在本實驗中分離出了釀酒酵母,原因可能是采摘的葡萄放置時間稍久,葡萄表面有破裂,導致葡萄汁溢出,提前開始自然發酵。

本實驗主要對4株非釀酒酵母進行發酵性能研究。通過采用滅菌的葡萄汁做小瓶發酵實驗,發現戴爾有孢圓酵母在耐SO2、耐酒精度和產酒度實驗中均有良好表現,在最佳發酵溫度和最佳發酵pH值實驗中與其他菌株差異不大。東方伊薩酵母在最佳發酵溫度實驗中,隨著溫度上升,發酵速率也隨著上升,本實驗中未測到其最佳發酵溫度,其余3種菌株最佳發酵溫度均在20℃左右。葡萄汁有孢漢生酵母和異常漢生酵母各方面發酵性能較弱。本研究后續將對選出的優良菌株進行發酵產香的研究。

參考文獻:

[1]馮作山.優良葡萄酒酵母的選育及發酵性能研究[D].烏魯木齊:新疆農業大學,2000:27-29.

[2]楊瑩,徐艷文,薛軍俠,等.WL營養瓊脂對葡萄酒相關酵母的鑒定效果驗證[J].微生物學雜志,2007,5(27):75-79.

[3]Cavazza A,Grando M S,Zini C.Rilevazione della flora mierobica di mosti e vini[J].Vignevini,1992,9:17-20.

[4]楊雪峰,蘇龍,劉樹文.利用WL營養培養基鑒定葡萄酒中的相關酵母菌[J].中外葡萄與葡萄酒,2006(4):4-7.

[5]李箏,韓北忠,陳晶瑜,等.優良釀酒酵母菌的發酵性能研究[J].中國釀造,2008(9):11.

[6]王會會.煙臺干紅葡萄酒發酵過程酵母菌群研究[D].濟南:山東輕工業學院,2011:31.

[7]諸葛健,王正祥.工業微生物實驗技術手冊[M].北京:中國輕工業出版社,1994:57-61.

[8]Green S R.,Gray P P.Adifferential procedure applicable to bacteriological investigation in brewing[J].Wallerstein Comm,1950,13:357-366.

[9]程雷.葡萄自然發酵過程中酵母的分離鑒定及優良葡萄酒酵母篩選[D].哈爾濱:東北林業大學,2010.

[10]Mannazzu I,Clementi F,Ciani M.Strategies and criteria for the isolationand selection of autochthonous starters [M]//Ciani M.Biodiversity and Biotechnology of Wine Yeasts.Kerala: Research Signpost,2002:19-33.

Isolation of Quality Non-Saccharomyces Yeasts and Study on Their Fermentation Performance

WANG Xiaochang1,LI Jingning2,ZHANG Huiling1,LIU Ya1and FU Lixia1

(1.Department of Food Science,School of Agriculture,Ningxia University,Yinchuan,Ningxia 750021;2.Ningxia Food Testing Center,Yinchuan,Ningxia 750000,China)

Abstract:Non-Saccharomyces yeasts have important influence on grape wine flavor.In the experiments,non-Saccharomyces yeasts were isolated from soil samples and grapes in vineyards in Ningxia Helan Mountain by WL culture mediums and then identified,which could provide basic research evidence for Ningxia local wine yeast.Four kinds of non-Saccharomyces yeasts including Torulaspora delbrueckii,Hanseniaspora uvarum,Hansenula anomala and Issatchenkia orientalis were identified and their fermentation performance was explored.The results suggested that Torulaspora delbrueckii had good performance in SO2resistance,alcohol resistance and the production of alcohol.

Key words:non-Saccharomyces yeasts;homogenization;separation;fermentation performance;grape wine

中圖分類號:TS261.1;TS262.6;TS261.4

文獻標識碼:A

文章編號:1001-9286(2016)06-0057-04

DOI:10.13746/j.njkj.2015474

基金項目:寧夏回族自治區科技支撐項目(413-0393)。

收稿日期:2015-12-21;修回日期:2016-03-01

作者簡介:王曉昌(1990-),男,碩士,研究方向為微生物發酵,E-mail:408420456@qq.com。

通訊作者:張惠玲(1963-),女,教授,學士,研究方向為食品生物技術,E-mail:zhl5792@163.com。