眼前的春秋(中)

黃德海

六鹢退飛過宋都

“夫兵者,不祥之器也。”吉之先見的老子丟下這句話,便西出函谷,留給孟子來不停感嘆:“春秋無義戰(zhàn)。”“義戰(zhàn)”長什么樣呢?是“禮樂征伐自天子出”嗎?是一種合法而超越性的暴力嗎?是人們對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)“若大旱之望云霓”,像唐諾寫的那樣嗎—“理應(yīng)在戰(zhàn)爭(zhēng)中最受苦的底層人們,很奇妙居然可以是歡欣的、渴求的、引頸等待并生出希望。這里有一幅極著名的如斯美麗畫面流傳著,不少人還相信這是歷史上確確實(shí)實(shí)發(fā)生過的(比方周文王時(shí)),從而沒理由不相信它仍會(huì)再度發(fā)生,那就是,戰(zhàn)爭(zhēng)在東邊打,住西邊的人們是羨慕的甚至哀怨起來,反之亦然,‘為什么不先動(dòng)手打我們呢?”

如此完美到動(dòng)人的美好,當(dāng)然是追溯性的圖景,或是永不可能實(shí)現(xiàn)的夢(mèng),人們最終只能陷在戰(zhàn)爭(zhēng)的泥沼里,慨嘆人滅絕了人性,只剩下動(dòng)物性。不過,這真的可能是一個(gè)重大的誤解,有污名化動(dòng)物的嫌疑:“大自然的生命競(jìng)爭(zhēng)基本圖像絕不是一紙殺戮史,這在今天同樣已經(jīng)是常識(shí)了,真正讓我們嘆為觀止的,是在攝食、維持生命所需的大前提下,生物如何各自精巧地處理、避免、欺瞞、替代和限制(自我限制)沖突。”即如位于食物鏈最高階的獅子,就不會(huì)動(dòng)輒發(fā)動(dòng)“殺敵一萬自損三千”的攻擊,它們“甚至放棄獵殺太強(qiáng)壯的‘食物,在大自然生存受傷不起,它沒有面子問題,也不會(huì)因此喪失威信引發(fā)政治風(fēng)暴”。勞倫茲說得很明確:“動(dòng)物的攻擊性愈強(qiáng),其對(duì)攻擊的本能抑制力也就相對(duì)愈強(qiáng),尤其同類之間幾乎都止于示威、嚇退、驅(qū)趕,以氣味以聲音以一堆儀式行為(比方橫向夸大膨脹自己體形的所謂‘寬邊作用)……這是生存演化的必要,否則很容易相殘滅種。”

從這里看過去,我們?cè)賮眢w味帕默斯頓所說,“沒有永恒的朋友,也沒有永恒的敵人,只有永恒的利益”,是否看出這是清朗的理性,而非唯利是圖的鄉(xiāng)愿之見?人的理性被利益左右,多少有點(diǎn)讓人難堪,可這是事實(shí),你沒法跟事實(shí)較勁,就像風(fēng)吹瓦片下來砸了頭,你沒法怨恨瓦或者風(fēng)一樣。設(shè)想一下,如果國與國,或者大型團(tuán)體之間,真的可以把自己約束在利益的范圍內(nèi),戰(zhàn)爭(zhēng)甚至沖突,是不是會(huì)大規(guī)模減少?

答案是不會(huì),因?yàn)槿瞬豢赡苷娴陌炎约壕窒拊谇袑?shí)的利益上。凡勃倫在《有閑階級(jí)論》中講到“炫耀性消費(fèi)”(conspicuous consumption):“要獲得尊榮并保持尊榮,僅僅保有財(cái)富或權(quán)力還是不夠的。有了財(cái)富或權(quán)力還必須能提出證明,因?yàn)樽饦s只是通過這樣的證明得來的。財(cái)富有了證明以后,不但可以深深打動(dòng)別人,使人感覺到這位財(cái)富所有人的重要地位,使人一直保持這個(gè)活躍的印象而不磨滅,而且可以使這位所有人建立起并保持一種自鳴得意的心情。”對(duì)財(cái)富和尊榮多余的證明,就是對(duì)利益多余的顯示和夸耀,這正是人與動(dòng)物不同的地方。動(dòng)物并不證明自己的動(dòng)物性,它們只取維持它們生存的那些,而人會(huì)貼上胸毛、用過多的殺戮和暴力來強(qiáng)調(diào)自己的動(dòng)物性。戰(zhàn)爭(zhēng),差不多是人們忘記了與自己切身的利益,“發(fā)展出人類才有的生命意義、目的和其使用方法,是這樣,自然的沖突才會(huì)逐步上升成有意識(shí)有目的的戰(zhàn)爭(zhēng)”。很多時(shí)候,人就是如此炫耀性地使用著意義、目的這些屬人的東西,漸漸把這本該是榮耀的一切變成了恥辱:“人會(huì)練習(xí),還會(huì)發(fā)明使用工具,包括各式各樣殺人工具,以至于,人的沖突獵殺,遂從最難以致命演變成難能幸免。”

誰會(huì)最支持災(zāi)難性的戰(zhàn)爭(zhēng)呢?當(dāng)然是“少數(shù)能夠從戰(zhàn)爭(zhēng)攫取利益的人”對(duì)吧?“當(dāng)政者、軍方、軍火商石油商等大企業(yè)以及某些腦筋心理不正常的人……戰(zhàn)爭(zhēng)也是一種事業(yè),投資報(bào)酬率巨大,或者說,成本極低,成本是別人的身家性命”。故事到這里遠(yuǎn)沒結(jié)束,如果只是這樣,倒讓人安心多了。楚康王即位五年,沒有發(fā)動(dòng)任何戰(zhàn)爭(zhēng),卻感受到了極大的壓力:“不谷(楚王自稱)即位于今五年,師徒不出,人其以為不谷為自逸,而忘先君之業(yè)矣。”也就是說,五年不曾發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)的楚康王,很擔(dān)心人們“認(rèn)為他是個(gè)偷懶、享樂、不積極履行國君職責(zé)的人,還是一個(gè)背棄歷代先祖的不肖子孫;也就是說,更主動(dòng)要攻擊要作戰(zhàn)的居然是老百姓,而不是當(dāng)政掌權(quán)者,這和我們今天對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的基本理解正好背反。”

卡爾維諾的《做起來》,很短,翻成中文不足四百五十字。說的是有一個(gè)鎮(zhèn)子,除了尖腳貓游戲,什么事情都被禁止了,人們便整天聚在一起玩這游戲。有一天,官員覺得沒理由再禁止人們干其他事,于是宣布開禁。可人們?nèi)匀徊煌5赝嬷饽_貓游戲。因?yàn)闊o人理會(huì)政令,官員們便下令禁止尖腳貓游戲。然而,人們卻開始反抗,殺死了部分官員,“分秒必爭(zhēng)地又回去玩尖腳貓游戲了”。或許,卡爾維諾是用寓言的方式,講出了一個(gè)普遍的社會(huì)事實(shí)—人們會(huì)被不良的慣性裹挾,走向某些自己未曾預(yù)料到的深淵,比如戰(zhàn)爭(zhēng),“直接開打成為理所當(dāng)然的第一選擇,甚至唯一選擇,人喪失了可貴的多樣可能,同時(shí)智商陡降”。

這寓言讓我們意識(shí)到,無論怎樣完善的制度設(shè)定,都并不意味著“我們可以懶人一樣不思不想地使用它,萬靈藥一樣什么都使用它”,“太多重要的判斷是不能靠多數(shù)決的”。現(xiàn)在通行的、無疑該被贊美的制度,有其明確的堪用界線,界線的一邊是多數(shù),“另一邊是為專業(yè),是事物的正確因果和道理。最困難的正是這一界線的辨識(shí)、堅(jiān)持和節(jié)制,太多重要的判斷是不能靠多數(shù)決的,民粹便是侵犯、涂銷這一界線,進(jìn)入到無知和惡俗”。當(dāng)然,不用循例嘲弄一遍春秋及其之前的決策方式,不管是事實(shí)還是理想狀態(tài),那時(shí)對(duì)決策復(fù)雜程度的考慮,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們現(xiàn)在的想象—謂予不信,請(qǐng)參看《尚書·洪范》“七稽疑”。

古斯塔夫·勒龐在《烏合之眾》里寫道:“他們可以先后被最矛盾的情感所激發(fā),但是他們又總是受當(dāng)前刺激因素的影響。他們就像被風(fēng)暴卷起的樹葉,向著每個(gè)方向飛舞,然后又落在地上。”這真是讓人沮喪不已的事實(shí)—無論先知先覺的人洞察了怎樣的真相,這真相卻無法告知更廣泛的人們,如列奧·施特勞斯所說:“少數(shù)智者的體力太弱,無法強(qiáng)制多數(shù)不智者,而且他們也無法徹底說服多數(shù)不智者。智慧必須經(jīng)過同意(consent)的限制,必須被同意稀釋,即被不智者的同意稀釋。”于是,提前感知到危險(xiǎn)情勢(shì)的某個(gè)人,或某幾個(gè)人,會(huì)處于極其困窘的“半間不架”局面,“有一段難熬的又像加速進(jìn)行拉不回、卻又像停滯窒人的特殊夾縫時(shí)光,一段不斷刺激人想事情還想把事情講清楚的時(shí)光,進(jìn)入到某種自我處境檢視、自我反省辨析的時(shí)刻”。

然后呢,他們帶著反省的成果,“個(gè)別地帶著意志地通過教訓(xùn)、記憶、覺醒、學(xué)習(xí)、思索、判斷、談?wù)摗鴮憽駥?dǎo),以及更多我不知道或者人類也還不會(huì)的方式,可能還得包含禱告”,才可能讓人們體察一點(diǎn)點(diǎn)危境,不會(huì)為了尖腳貓游戲就貿(mào)然發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。也許只有這樣,才可望“減少一些戰(zhàn)爭(zhēng)殺戮,讓人類的戰(zhàn)爭(zhēng)殺戮次數(shù)和強(qiáng)度是人還可以承受的”。

是的,又要說到練習(xí)。對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)這樣極度無理性卻重大到必須極其認(rèn)真對(duì)待的事務(wù),“沒有一種單一性的巧妙方法,更沒有那種一次解決、所謂‘一治不復(fù)亂的省力方法,只能是人日復(fù)一日地辛苦工作,隨時(shí)隨地,見招拆招”,不斷地練習(xí)—像孔子那樣“累累若喪家之狗”,卻不放過任何一個(gè)促使社會(huì)變好的可能;像子產(chǎn)那樣幾乎做對(duì)了所有事,仍然得面對(duì)每一個(gè)可能招來詛咒的具體。屬人的一切,都逃不過這日復(fù)一日的辛勞。在時(shí)日里勞作,是人的本分,人的困窘,卻也是屬人的榮耀。

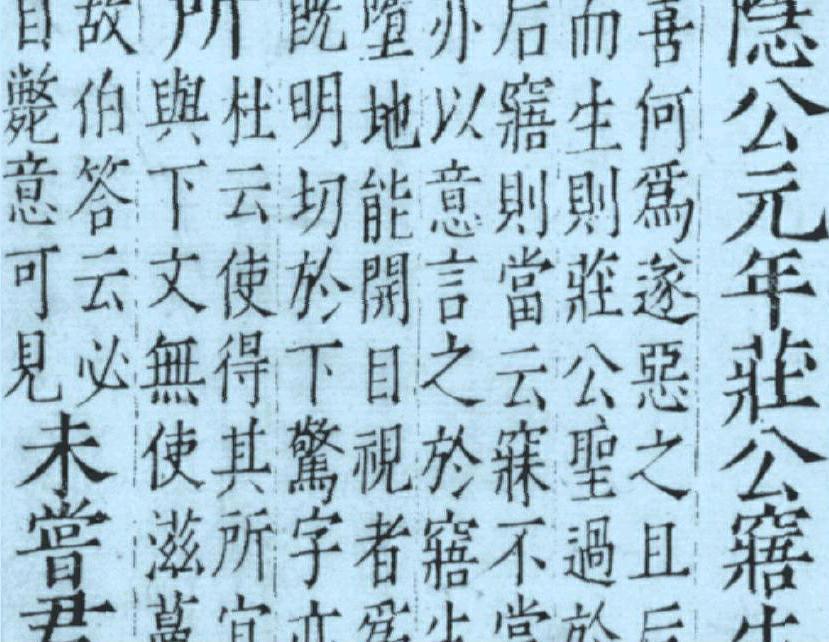

《春秋》僖公十六年春:“隕石于宋五,是月,六鹢退飛過宋都。”五顆隕石落到宋國,宋國都城上空,則有六只鹢鳥倒著飛行。公羊傳此,稱贊記述準(zhǔn)確,“曷為先言隕而后言石?隕石記聞,聞其磌然,視之則石,察之則五……曷為先言六而后言鹢?六鹢退飛,記見也,視之則六,察之則鹢,徐而察之則退飛”。《左傳》因宋襄公視此為吉兇之兆,引出周內(nèi)史叔興一段精妙無比的議論。這些暫且不管,讓我們來設(shè)想,如果這鳥是現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中的飛機(jī),而隕石是飛機(jī)投下的炸彈,那將如何?是風(fēng)的力量也好,是人的勞作報(bào)償也好,只要有辦法讓戰(zhàn)爭(zhēng)倒回去,是不是很炫很酷很幸運(yùn)很有想象力?馮內(nèi)古特在《五號(hào)屠場(chǎng)》里,就讓戰(zhàn)爭(zhēng)倒了回去,“書中的主人公畢勒,把一部二次大戰(zhàn)的轟炸影片倒著播放”,于是,我們看到了鐵鳥退飛的景象。這景象,唐諾喜歡到在《讀者時(shí)代》里引過一次,在這本書里,又引了一次—

一批滿載著傷患與尸體的美國飛機(jī),正從英國某一機(jī)場(chǎng)倒退著起飛。在法國上空,幾架德國戰(zhàn)斗機(jī)倒退著飛過去迎戰(zhàn),從對(duì)方飛機(jī)上吸去了一排子彈和炮彈碎片。接著這批戰(zhàn)斗機(jī)又對(duì)地面上殘破的美國轟炸機(jī)采取同一方式,然后倒退著爬高,加入上面的機(jī)群。

這批飛機(jī)倒退地飛臨一個(gè)正在燃燒中的德國城市。轟炸機(jī)打開了炸彈艙門,發(fā)出一種能夠吸收炮火的神秘磁力,把吸來的炮火聚集在一種圓筒形的鋼制收容器中,然后再把這些收容器收進(jìn)了機(jī)艙,整齊地排在架子上。德國戰(zhàn)斗機(jī)也裝有一種神秘的設(shè)施,那就是一套長長的鋼管,用來吸取敵機(jī)上的子彈。不過,美國轟炸機(jī)上仍然有幾個(gè)受傷的人,而飛機(jī)本身卻破損得不堪修理。

當(dāng)美國轟炸機(jī)回到基地后,他們從架子上取下鋼制的收容器,然后再運(yùn)回美國。國內(nèi)的工廠正在日夜加工,拆卸收容器,把其中具有危險(xiǎn)性的成分取出,再變?yōu)榈V物。

令人感動(dòng)的是,做這種工作的大多是婦女。繼而,這些礦物被運(yùn)送到遙遠(yuǎn)地區(qū)的專家手中,專家們的任務(wù)是把這些礦物埋藏在地下,以免傷人。

接著,美國飛行員都繳回了他們的制服,變成了中學(xué)學(xué)生,而希特勒變成了一個(gè)嬰兒。每個(gè)人都變成嬰兒,而整個(gè)人類都在作生物學(xué)的研究,共同合作,希望生產(chǎn)兩個(gè)叫亞當(dāng)與夏娃的完人。電影里并沒有這些,只是畢勒這么想。

善念進(jìn)入崎嶇起伏世界的真實(shí)模樣

《左傳》襄公二十五年秋:“趙文子為政,令薄諸侯之幣而重其禮。穆叔見之,謂穆叔曰:‘自今以往,兵其少弭矣!齊崔慶新得政,將求善于諸侯。武也知楚令尹。若敬行其禮,道之以文辭,以靖諸侯,兵可以弭。”

趙文子,也就是后來以“趙氏孤兒”為人所知的趙武,向穆叔(叔孫豹)這用心高貴的人講述他對(duì)國際形勢(shì)的判斷,并謹(jǐn)慎地表達(dá)自己減少戰(zhàn)爭(zhēng)的理想。趙武沒有明言的前提是,晉楚爭(zhēng)霸已逾百年,雖然仍是舉足輕重的大國,但勢(shì)力均已稍衰。作為晉國執(zhí)政,趙武主動(dòng)降低了各國的貢賦,并向他們示好地回報(bào)以重禮,戰(zhàn)爭(zhēng)已有緩解的跡象。更有利的是,龐大的齊國“崔慶剛上臺(tái)得廣結(jié)善緣是天上掉下來的”,而敵對(duì)的楚國屈建(子木)剛接掌令尹大位,趙武覺得他或許聽得懂話,可以拉入自己的陣容。這個(gè)陣容的終極目標(biāo)是“兵可以弭”—“如果我們一步一步做對(duì)所有事(敬行其禮,道之以文辭……),那戰(zhàn)爭(zhēng)有機(jī)會(huì)可以真的止息下來”。也就是說,“這是個(gè)有條件也有限度的小心翼翼的現(xiàn)實(shí)目標(biāo),是做事情的人而不是夢(mèng)想家的目標(biāo)”。

這是那些反思過戰(zhàn)爭(zhēng),知道世界的運(yùn)行狀況,卻仍對(duì)這世界保持善意的人的做事方式。差不多要兩年之后舉行的一次會(huì)盟,此時(shí)已經(jīng)醞釀?dòng)谮w武的頭腦里,細(xì)致,周密,帶著清醒的理想色彩:“這不是任何一個(gè)國家的現(xiàn)行政策,而是人奮力想出來的一個(gè)目標(biāo),人的一次努力、寥寥那幾個(gè)人帶著務(wù)實(shí)判斷也帶著特殊意志的努力,跨國串聯(lián),試圖在不該放它這樣下去的現(xiàn)實(shí)世界拉開一個(gè)縫隙,尋求另一種可能。”

這場(chǎng)襄公二十七年夏舉行的后世稱為“弭兵之會(huì)”的重要盟會(huì),《春秋》只記下了三十個(gè)字:“叔孫豹會(huì)晉趙武、楚屈建、蔡公孫歸生、衛(wèi)石惡、陳孔奐、鄭良霄、許人、曹人于宋。”要不是《左傳》,我們真的不知道這盟會(huì)究竟是怎樣進(jìn)行的。桓譚《新論》謂:“左氏《傳》于經(jīng),猶衣之表里,相待而成。《經(jīng)》而無《傳》,使圣人閉門思之,十年不能知也。”幸賴《左傳》,我們?cè)敿?xì)知道了這段故事的原委,其“書寫成果超過任何一場(chǎng)其他盟會(huì);而且,不惑于道德之名,沒有那些說得很順的冠冕堂皇的話,認(rèn)真、洞察、冷靜,每個(gè)人物皆接近真實(shí)的樣子,說著他應(yīng)該會(huì)說出的話語”。

這場(chǎng)盟會(huì)因?yàn)椴皇菓T例,是一種借助形式,卻誰也沒有預(yù)案的未來可能,因此得比以往的盟會(huì)更多些謹(jǐn)慎和努力。因?yàn)榍熬安幻鳎瑓?huì)的人,都滿懷著未知、不信和恐懼。對(duì)這場(chǎng)盟會(huì)的態(tài)度、期許,盟會(huì)的地點(diǎn)選擇,是不是需要在盟會(huì)上穿“防彈衣”(衷甲),自己國家能爭(zhēng)取到多少利益,各國代表都有細(xì)致的考慮。此外或者更重要的,他們還得應(yīng)付喜歡遙控指揮的、不了解具體情境的諸侯王,隨時(shí)出現(xiàn)的偶發(fā)事件,突如其來的未知部分,有些人不知饜足的貪求心。好在,“這不是一群笨而好心的人,而是老于世故且非常專業(yè)的人,我們看到的于是不僅僅是‘有人想停止戰(zhàn)爭(zhēng)這個(gè)善念,而是這個(gè)善念進(jìn)入到崎嶇起伏世界的真實(shí)模樣”。

《左傳》寫這場(chǎng)盟會(huì)太精彩了,精彩到我不舍得在這里復(fù)述一遍,留著讓人自己去讀最好。善念進(jìn)入崎嶇起伏世界的真實(shí)模樣,就挑冰山一角,也就是盟會(huì)的高潮一段來看吧。“盟會(huì)是否會(huì)破局的最后考驗(yàn),那就是正式簽字(歃血)的順序誰先。晉方援引慣例,過往盟會(huì)皆由盟主的晉先行;楚方則說晉楚既然對(duì)等,那這回不恰恰好就應(yīng)該換人做看看了不是嗎?”辛辛苦苦的談判商討,支撐到現(xiàn)在,仍然是說翻臉就翻臉,真是讓人沮喪。很幸運(yùn),像費(fèi)城會(huì)議出現(xiàn)破局危機(jī)時(shí)的那種幸運(yùn),這次盟會(huì)從起意到掌控,始終是溫如冬日的趙武,在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻,他當(dāng)然即時(shí)作出了自己的決定,“這個(gè)最后難題因?yàn)闀x國的迅速退讓沒有引爆,大會(huì)也就此平安落幕”。

趙武不是滿懷著殺父深仇如林平之一樣嗎?他怎么不急著報(bào)仇,反而成了這場(chǎng)欲求和平的“弭兵之會(huì)”的實(shí)際掌控者?熟悉歷史的人早知道了,“趙氏孤兒”的故事是司馬遷先講出來的,不知是出于他自己的疏忽,還是別有所指,也或者是后人補(bǔ)竄,反正有些失實(shí),有些夸張。實(shí)際情況是,趙武的母親莊姬公主,因丈夫去世后與夫叔趙嬰私通,“趙同趙括一干趙家人等聯(lián)手把趙嬰逐出家門……莊姬公主為報(bào)復(fù)趙嬰的流放,回娘家晉君那里告狀,趙同趙括以意圖作亂的罪名被殺”。誅心一點(diǎn),趙武不只不是受害者,還可能是受益者,“趙括趙同之死,只等于為太年輕的繼承人趙武(彼時(shí)才十歲出頭)清除障礙,這也許才是他母親莊姬公主進(jìn)宮搞這一場(chǎng)的真正用意”。

即便按誅心之說,趙武的童年和少年時(shí)期也算不上幸福,情欲和血腥的味道太重,機(jī)詐和翻覆的事情太多了,堆積到幾乎可以毀掉一個(gè)人的一生—或者讓人陰郁寡歡,或者讓人心機(jī)重重,或者我們會(huì)看到兇殘暴戾,“準(zhǔn)備做壞事或至少不愿做好事的自私之人會(huì)這樣,因?yàn)槲彝晔苓^苦被施暴,所以現(xiàn)在我有某種道德豁免權(quán),社會(huì)還欠我、人生還欠我、你們所有人都還欠我不是嗎?”柏拉圖筆下的蘇格拉底說過了,沒有人故意為惡,他們只是淪陷在固定的誤區(qū),怎么也掙扎不出來。

幸賴《左傳》,我們有幸看到不被周圍的惡事吞噬的典范:“趙武看來人格很健康,沒什么童年創(chuàng)傷,沒扭曲處沒陰濕幽暗面也不把此事一生掛在嘴上。”他最終長成的樣子是這樣的—“有處女座傾向,平日有計(jì)算習(xí)慣,有高度務(wù)實(shí)感細(xì)節(jié)感”,他愿意在不舒服的現(xiàn)實(shí)里發(fā)現(xiàn)一個(gè)可能的目標(biāo),然后悄悄地、一步一步地往下推進(jìn),“如同人把質(zhì)料很接近、看起來很像的一片自己的葉子偷偷藏入現(xiàn)實(shí)的樹林子里,希冀不被其他人、被現(xiàn)實(shí)運(yùn)行機(jī)制、被老天爺挑揀出來丟棄掉。這有一個(gè)好處,那就是人可想可做的事情有機(jī)會(huì)變多而且增加”,為這個(gè)千瘡百孔的世界盡自己可盡的力量。

就像這次醞釀已久的“弭兵之會(huì)”,趙武的善念除了要穿過春秋一團(tuán)糟的現(xiàn)實(shí),還要穿過為這次會(huì)盟勤于奔走,卻只是“為自己創(chuàng)作一座舞臺(tái),而不是一個(gè)較好的世界”的向戌;穿過處于“一種長不大的幼態(tài)持續(xù),一種永恒的年輕,也帶著年輕特有的唯我、狂暴、嗜血和抒情”,永遠(yuǎn)是“無辜的天真”楚靈王樣的人;穿過那些從太多夢(mèng)的理想主義者陡然轉(zhuǎn)為“不信人間有夢(mèng)還從此見不得別人有夢(mèng)的詆毀者撲殺者”,崎嶇起伏小心翼翼地來到一處地方。在那里,“人因此也不至于一直沮喪下去,沮喪到甚至決定別傻了去當(dāng)完全背反的另一種人,對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的一次成功欺瞞(成功攜帶進(jìn)一部本來不容易出版的書、一條原來不會(huì)通過的重要法令云云),可以很實(shí)在地保住自己心志不掉向虛無好幾年”。對(duì)世界的善念,最先獲益的是自身。仍然是蘇格拉底說的,這世界上只有一種真正的幸福,那就是行善本身,此外沒有別的幸福。

那么,善念擠進(jìn)世界之后,春秋是什么樣子呢?“大致上,晉楚從此算是不再正式交兵,終春秋之世,也就是至少保用了七十年時(shí)間;但戰(zhàn)爭(zhēng)有因此停止或減少嗎?好像并沒有,列國依然捉對(duì)廝殺,只除了跨國聯(lián)軍式的大會(huì)戰(zhàn)稀少了,晉楚兩國也依然用兵不絕,只是這兩強(qiáng)之間仿佛從此豎立了一面隱形的墻,晉楚各自在‘自己的勢(shì)力范圍內(nèi)兼并整理。”并沒有好多少,只是“國際間的氣氛的確好多了,尤其晉國勢(shì)力所及的北方”,辛勞的趙武能偶爾從容地參加大型的國際性宴會(huì)而已。或許,這次會(huì)盟更重要的成果,是在“弭兵之會(huì)”以前,“沒人,各種大小尺寸國家的各個(gè)政治人物,認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)這東西可能而且理應(yīng)廢止”。而在此之后,“因?yàn)殄舯奶岢觯髧鐣x齊開始感受到一點(diǎn)壓力了,意識(shí)到這個(gè)最底層聲音的存在,所以弭兵是被說出來就有收獲有價(jià)值的”。依然是這樣,事情本身,就已經(jīng)是價(jià)值。

關(guān)于這次會(huì)盟的故事,理應(yīng)到這里順理成章地結(jié)束。可是,細(xì)心的人可能早就發(fā)現(xiàn)了,在《春秋》的記載和《左傳》的敘述之間,有個(gè)不小的矛盾,即歃血時(shí)晉楚的位置先后。事實(shí)上,是楚先簽字,而《春秋》呢,要肯定趙武的作為,“所以正式的歷史記錄里,還是把晉趙武置放于楚屈建前面”。是這樣的,“《春秋》記史,不像后代必須謹(jǐn)守記實(shí)天條,而是侵入性地直接‘更正某一部分事實(shí),試圖帶進(jìn)來一些價(jià)值,揭示一種應(yīng)然的圖像,或白話來說,不是此事這么發(fā)生,而是此事應(yīng)該要這樣發(fā)生才對(duì)”;而《左傳》呢,則是“掉頭回來,奮力說出來《春秋》修改之前,這件事、這些事其實(shí)是這樣這樣發(fā)生的”。

《左傳》這么做,當(dāng)然不是為了反對(duì)《春秋》,而是,“《春秋》的修改事實(shí)本來是非常非常激越的書寫行為,甚至還可能帶著憤怒、不平、譏刺云云,并藏放著孔子特殊的心志”。當(dāng)那段人人熟知的歷史進(jìn)入無可抵御的遺忘黑洞,“《春秋》的修改不再能被察覺出來,孔子所寄予其中的心志以及對(duì)世界的諫言也就跟著全數(shù)殞沒,我們只以為事情本來就是這樣發(fā)生的,趙武本來就先屈建簽字”。到頭來,不再是《春秋》成而“亂臣賊子懼”,而是《春秋》成了“一次純粹的粉飾作業(yè),純粹的‘隱,人做錯(cuò)事做惡事我們連最后說他兩句、留存人世間僅僅那一點(diǎn)公平都不再可能了……英勇的書寫成為諂媚的書寫”。明白此點(diǎn),《左傳》的書寫企圖就再明白不過了,“好恢復(fù)世人的記憶,比對(duì)出《春秋》的應(yīng)然性書寫,重新擦亮老師那一條一條慎重但精簡(jiǎn)的文字”。

人生寔難,把一點(diǎn)善念傳遞下來,都難免曲曲折折,甚至狼狽不堪。不過,經(jīng)過兩千五百年的時(shí)光,那些善念還是崎嶇起伏地傳遞到我們這里了對(duì)吧?即使狼狽吧,也狼狽得有了風(fēng)姿—“笑問蘭花何處生,蘭花生處路難行。爭(zhēng)向襟發(fā)抽花朵,泥手贈(zèng)來別有情。”