馮博一 江南小鎮的藝術夢

烏鎮,這個擁有一千三百多年建鎮史的江南小鎮在2016年的三月迎來了首次國際當代藝術邀請展。在馮博一作為總策展人,王曉松、劉鋼作為策展人的努力下,展覽保持了相當高的水準和持續的話題性,為烏鎮在當代藝術領域的首度亮相,畫上了濃墨重彩的一筆。作為中國最小的行政單位,舉辦這樣一個國際性的藝術展實屬首例,它所面對的除了展覽的常規問題,還涉及到場館改造、與眾多知名藝術家溝通、大眾與藝術的關系等多角度、高難度的挑戰,而展覽所呈現的最終狀態,遠遠超出最好的想象。這背后離不開馮博一策展團隊的努力,以及烏鎮人的齊心協力。

藝術匯:此次展覽的題目是“烏托邦·異托邦”,作為策展人,你是如何考慮的?

馮博一:“烏托邦”是人類給予理想社會的一種期望和展現完美社會形態的一種虛擬,它與社會現實直接相關,甚至恰好相反:“異托邦”則是一個超越之地,又是一個真實之場,它恰恰是在想象、追求、實踐烏托邦過程中,在現實層面上呈現出不同變異的結果。西柵作為烏鎮的主要景區,踏進去就仿佛來到了“烏托邦”這一理想世界,走出西柵進入北柵,就發現之前的舊絲廠已經被改造成了藝術區,這就是“異托邦”的領域。

藝術匯:此次展覽是烏鎮的首屆國際當代藝術邀請展,在藝術家的選擇上有哪些考慮?

馮博一:在藝術家的選擇上,一個是會根據此次展覽的主題和作品的契合度來選擇。而作為烏鎮的首屆當代藝術展,我們會邀請一些大腕藝術家來提升展覽的影響力和知名度。雖然烏鎮有不少文化活動,但是在當代藝術領域,它還是名不見經傳。于是,我們邀請了大約來自15個國家的40個藝術家參展,讓烏鎮能在世界的舞臺上首次亮相。另外考慮到烏鎮是以旅游為主的江南水鎮,有不少游客來這里旅游,他們之前可能對當代藝術并不了解,所以我們選了一些形態帶入感比較強的作品,或者具有辨識度、接受度的作品,而避免一些強調實驗性或者比較前衛的作品。在展覽現場,每件作品旁邊的展簽上都有關于作品和藝術家的簡單介紹,盡量讓觀眾對作品的背景信息有所了解。

藝術匯:能否具體介紹一下此次參展藝術家和布展情況?

馮博一:此次有40位藝術家參展,既有瑪麗娜·阿布拉莫維奇、荒木經惟、奧拉維爾·埃利亞松、安·漢密爾頓等國外知名藝術家,也有艾未未、徐冰、隋建國、張大力、宋冬、尹秀珍等國內大咖。值得一提的是,安漢密爾頓、約翰考美林、弗洛倫泰因·霍夫曼、隋建國、宋冬等12位藝術家根據當地的獨特性以及此次展覽的主題創作了新作,艾未未、徐冰兩位藝術家則把烏鎮作為他們全新作品的首展之處。

藝術匯:這次展覽不僅展出了國內外知名藝術家的作品,還有不少藝術家特地為了此次展覽創作新的作品。策展團隊是如何做到的呢?

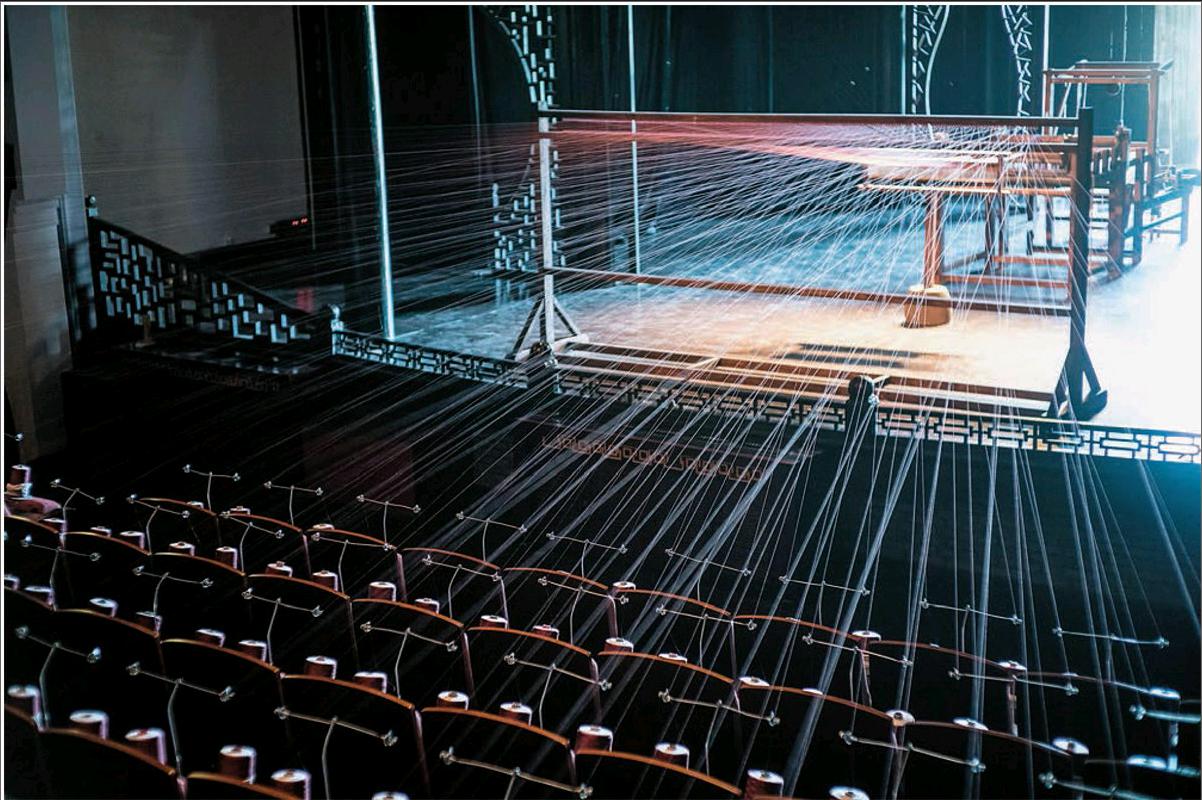

馮博一:此次參展的藝術家有一部分是之前合作過的,溝通會比較方便,而一些不認識或者很難聯系到的藝術家,我們就通過朋友介紹,或者通過其他美術館館長、策展人等多種途徑取得聯系。在和藝術家溝通的時候,我們有意識地向藝術家提供了一些文字資料,對烏鎮的歷史文化、自然景觀等等做了大概的介紹。另外,我們還組織了二十二位藝術家分三批來烏鎮考察,讓藝術家能親身感受一下烏鎮的氛圍。有些藝術家在考察之后頗有感觸,便根據展覽主題和烏鎮的獨特性創作了新作。特別是安·漢密爾頓,她本來很禮貌地拒絕了我們,之后被我們的一封言辭懇切的邀請信打動。來烏鎮參觀的時候,我們出于對藝術家的了解,特地帶她參觀了舊繅絲廠,果然引起了她的極大興趣,她的作品《唧唧復唧唧》就是在這樣基礎上創作的。藝術匯:展覽是什么時候開始準備的,在過程中遇到的比較困難的問題是什么?

馮博一:和國外藝術家的溝通過程是非常艱難的,一個是他們已經非常有名,展覽項目也多,而烏鎮還是第一次舉辦這樣的展覽,他們心中自然有很多不信任的地方。部分國外藝術家的要求都非常嚴苛,比如達明赫斯特,他對自己的絲網版畫作品的安保措施長達35頁英文,每一個最小的細節都標注的特別清楚,對于我們來說這確實有點強人所難,但是如果想把他納入此次展覽,我們就必須按照要求辦事,不管這些要求多么不近人情。有些藝術家如約翰·考美林、弗洛倫泰因·霍夫曼只是提供了草圖,作品由我們請專業的建筑師和設計師來轉換成一個施工圖,再由中方建造。我想,也許是中國的“山寨”已經聲名遠播,或者“中國制造”作為一個特定的標簽,已經把我們和粗制濫造緊緊捆綁在一起,所以外國人對我們中方的水平一直持有懷疑態度,再加上藝術家們的“強迫癥”,致使整個的制作過程經歷了來來回回數不清的修改方案、重新制作……好在藝術家們到了烏鎮看到實物之后,都是很滿意的,給我們中國人長了一回面子。

藝術匯:與傳統的在美術館舉辦展覽。或者雙年展、三年展相比,烏鎮的首次國際當代藝術展有哪些不同?

馮博一:當國內外的大城市流行的當代藝術雙年展、三年展機制逐漸式微的趨勢下,在烏鎮舉辦這種帶有如此性質與規模的當代藝術國際邀請展本身,就具有所謂逆城市化發展的舉措。那么,這次展覽可能和大多數的國際藝術雙年展、三年展的藝術作品集中在某一個或幾個公共空間有所不同,烏鎮國際當代藝術邀請展既有在西柵景區內的室內外作品,也有將舊絲廠改造的替代空間,觀眾或游客既可以感受烏鎮自然與人文的景觀,還可以感受一個具有國際性當代藝術展覽。這樣的方式可以說為已經習慣了在專業美術館、藝術區、畫廊等空間參觀藝術展覽的觀眾提供了特有的視覺經驗——藝術與觀眾的關系不在是大城市美術館空間的曲高和寡,或私人話語的講述,而是通過身處烏鎮水鄉之中的藝術方式,給觀眾多維的、直接的帶入感體驗。所以,展覽的意義與價值,就不僅在于用視覺觀念和手段表現展覽主題,還在于更多地面向大眾的當代藝術普及與傳播,審美的引導與提升。

藝術匯:烏鎮國際當代藝術邀請展以后是否會持續下去?

馮博一:“烏托邦·異托邦”只是烏鎮國際當代藝術邀請展的開始,隨之而來的“新問題”將成為這一展覽項目持續舉辦的動力,也希望它們會成為未來當代藝術問題意識的重要組成部分。畢竟,烏托邦蘊含著夢想,體現了一個與現實完全不同的未來希望,盡管會產生異托邦的變異。烏托郭也不會終結,或者至少是一種反思的可能。惟其如此,也就更增加了對未來的猜想,而未來才是問題的關鍵所在。(采訪/撰文:王曉睿圖片提供:烏鎮國際當代藝術邀請展)