吳洪亮 你愿意做什么樣的藝術家就去做

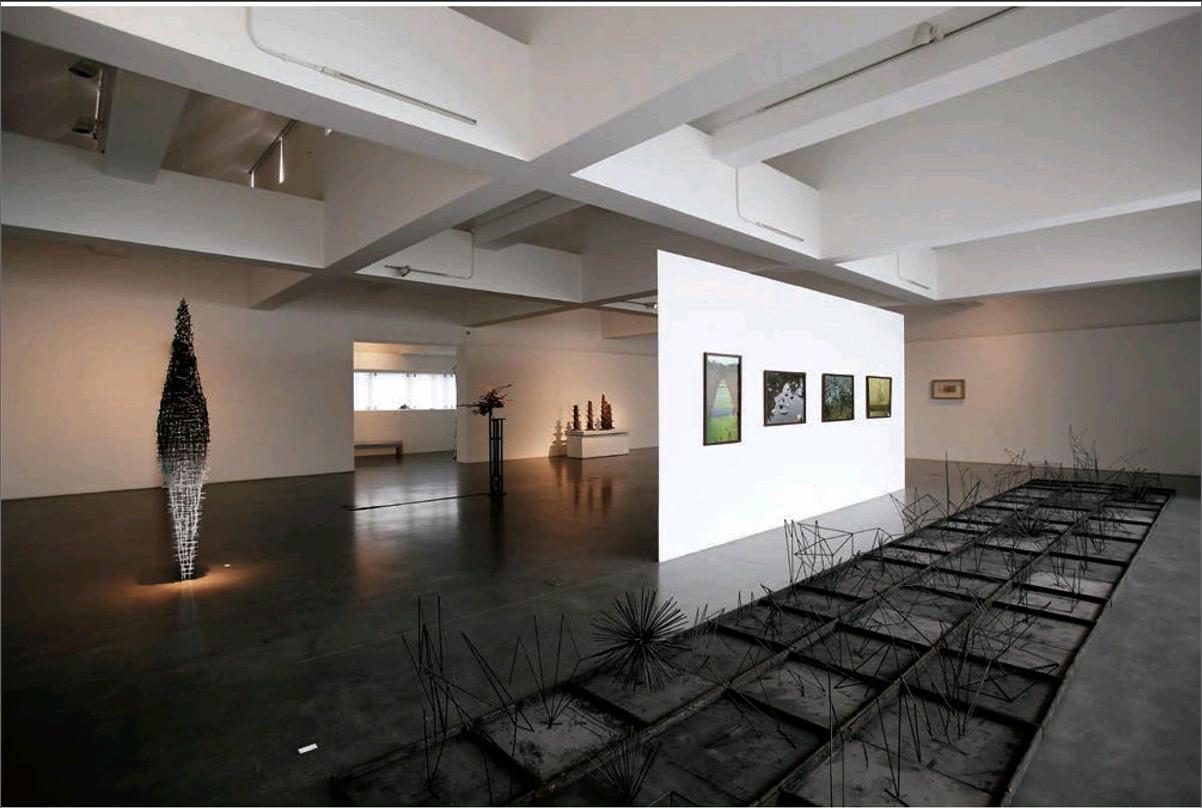

2016年的初春,中國雕塑學會“青年推介計劃”的第二季經過一年多的全國巡展,迎來了在中間美術館的收官之作。細數第二季的十余站展覽,回望從2010年9月在798藝術區中國雕塑學會沙龍的首展“構”,這一推介計劃已然走入了第7個年頭,共舉辦展覽31個,推介藝術家106人,走遍了近半個中國,許多年輕的雕塑家藝術因“青年推介計劃”被關注,同時作品也被諸多美術館收藏。

作為此次“青年推介計劃”的發起人和組織者,吳洪亮對此藝術計劃感觸良多,項目從一個單純的想法開始,克服種種困難,由于經費的困擾,笑言展覽畫冊只有“巴掌大小”,但在諸多藝術同道的支持下“爬”過了大江南北,并受到各方關注。吳洪亮形容這一路歷程:不怕慢、不怕弱小,貴在目標明確、任務清晰、勇往直前。除了作為此次計劃的發起人和組織者,吳洪亮還身兼數職:中國雕塑學會常務理事、北京畫院副院長、北京畫院美術館館長、北京畫院齊白石紀念館館長等。正如他多重的身份一樣,吳洪亮對藝術的研究也是豐富而獨到的。在致力于研究近現代美術史與20世紀美術個案的同時,也持續觀察當代藝術生態,并不斷地發掘新銳藝術家。至于對藝術的選擇,吳洪亮更是異于他者,總能突破時間上的桎梏以及媒介的樊籬。他更為關心的是對中國傳統有所感悟、并能持之以恒去研究的人;更為在意的是那些能否打動自己的藝術家。

藝術匯:中國雕塑學會的青年推介計劃已經延續了6年了。而且越做越好。你是從什么時候參與進來的?又是什么原因吸引你參與進來的?

吳洪亮:事實上這個項目從2009年底就開始商議了,而雕塑沙龍還要早。吸引我參與的原因也是這個項目越做越好的一個原因,那就是它是一個很單純的項目。第一,這個項目內容單純,只做青年雕塑家的推介計劃:第二,性質單純,沒有贊助和商業性:第三,付諸于行動時也更為單純,可能因為我本身作為美術館館長的工作經歷,更懂得美術館在青年項目上的缺失,所以這個項目一經推出,就獲得了很多美術館的大力支持,相繼地,因為各大美術館對這個項目的關注,之前我們所缺失的媒體資源也紛紛不約而至,有點“空手套白狼”的意思。

最后還有一點就是整個項目的策展機制很簡單,唐堯、潘松和我對所有入選項目的藝術家作品負責。我們三個人可以發揮不同的優勢,比如我的優勢可能是從策展的角度去思考,提供更多的美術館資源;唐堯因為負責雕塑學會雜志的編輯,所以和各大美院以及年輕藝術家更熟;而潘松負責雕塑學會的項目運營,所以在行政的管理和資源的整合上有優勢。正是這種“鏘鏘三人行”的組合,在很大程度上保證了作品的質量以及展覽的學術性和多元性。此外,雕塑學會也為這個項目提供了很多的資源。

藝術匯:當時為什么會把推介計劃的群體鎖定為青年藝術家,而沒有選擇一些相對成熟的藝術家?

吳洪亮:因為雕塑學會本身有一個項目叫“中國雕塑大展”,這個項目面對的就是整個雕塑家群體,極具權威性,在這一項目中成熟藝術家更容易獲得青睞。所以作為雕塑學會的另外一個品牌“青年推介計劃”,主要就是面向青年藝術家,為他們提供更多的機會。雕塑藝術家其實是最需要幫助的一個群體,他不同于畫家或是設計師,雕塑作品周期長、耗費大,更需要支持與肯定,為他們提供展覽的機會,更能激發他們的創作熱情。我覺得這個項目最大的意義是對這些藝術家具有精神上的鼓勵和助推。

藝術匯:對于雕塑藝術。你是如何來解讀這種藝術的語言和特性的?

吳洪亮:雕塑是一種和空間發生關系的藝術形式,它和繪畫藝術或者影像裝置等藝術類型有所不同,雕塑作品會更關心其對空間的把控,以及對內、外空間的關系探討。通過連續兩季的展覽,我發現雕塑藝術家有一種天生優勢讓他們足以在眾多藝術家中脫穎而出。學雕塑出身的藝術家對系統的把握能力特別強,這也體現在對空間和材料的把控上,同時,他們也有強烈的團隊意識,能夠很好的分工協作。我想這些優勢是雕塑家們天生所帶來的,因而,他們往往能更好的在當代藝術中與觀眾互動,把控整個系統,而這也是雕塑藝術最吸引我的地方。

藝術匯:2010年9月的首展是“構”,而此次第二季巡展的收官之展被命名為“翼”,你覺得從最開始的“構”到現在的“翼”這兩者之間有著怎樣的聯系?或者各自有著怎樣的內涵?

吳洪亮:從第一季展覽的“構”、“質”、“身”、“靈”、“戲”、“濃”、“啟”到第二季的“呈”、“樸”、“寫”、“形”、“爻”、“翼”,我們起這樣單字的展覽名字其實想法特別簡單,我們希望展覽具有足夠的開放性,而在漢字中單字往往具有多重的含義,所以它本身就具有了這種開放性和包容性。第一季的展覽主要是從分類學的角度來建構,我們將藝術家按照作品的特點進行分類。唐堯老師曾說過這樣一句話“莊子有鯤鵬之翼,或者是扇動颶風的蝴蝶翅膀,‘啟是打開,‘翼是飛起來,飛遠去,甚好!”所以,和作為開始的“啟”相對應,一路成長的“青年推介計劃”到今天理應展“翼”翱翔,飛得更高。

藝術匯:“青年推介計劃”有怎樣的一些亮點?

吳洪亮:“青年推介計劃”的特點是每到一地都會有新的元素加入,比如說第二季“翼”的展覽到湖北,湖北美術館的館長傅中望先生本身就是一位雕塑藝術家,所以我們也在展覽中加入了一些湖北當地藝術家的作品。展覽回到北京,我們又增加了不少北京藝術家的新作品。所以整個展覽有一種流動性和多元性,再加上眾多美術館的大力支持,提供的場地使得展覽現場的效果也各有不同,因而展覽更有生機與活力。

藝術匯:對于青年藝術家的雕塑藝術,你覺得他們有怎樣的特點?吳洪亮:青年藝術家會更自我,他們不會受到過多范例的限制。學院性的造型技法在這些青年藝術家身上可能會保留基因,但卻能越來越不受束縛,有一種打破性在其中。我覺得這點是很好的。

藝術匯:近幾年整體的經濟形式比較嚴峻,藝術市場也進入了“寒冬”期,在這樣的背景下,你覺得青年藝術家應該怎樣做?

吳洪亮:我覺得對于青年藝術家來說這是好事,藝術環境需要給藝術家一個沉淀和磨練的機會。而今天的市場環境,恰恰能給青年藝術家提供這樣的磨練之機,使他們不會因為一夜成名暴富,而短時間內不斷重復自己的創作,進而被藝術市場很快地消費殆盡。做藝術家不是一件容易的事情,他需要藝術家的堅守,更需要藝術家自我的思考、歷練與沉淀。

藝術匯:對于藝術家是否要推廣自己,“酒香不怕巷子深”和“酒香就怕巷子深”這兩種觀點,你如何來看?

吳洪亮:我覺得有好作品還是要給大家看的。我曾看到有人這樣比喻:“藝術家最好要當貓而不是當狗”,這句話很精辟,因為狗其實是為人服務的,而貓則是更自我的,貓在今天已經沒有抓老鼠的作用了,那么為什么人們還會去養它,因為它是一種陪伴。回歸到藝術來說,其實藝術就是人們精神上的陪伴,藝術能給人精神上的滿足和刺激,給予精神上的慰藉,這是很高尚的。而對于藝術家個人來說,你愿意做什么樣的藝術家就去做,至于是否要推廣自己,要因人而異。擅長交流的藝術家就去交流,不擅長交流的那就去做藝術,如果做得好,肯定有人愿意來幫助推廣你,但前提是先做好藝術。

藝術匯:北京畫院美術館館長、齊白石紀念館館長、全國美術館專業委員會副秘書長、中國雕塑學會常務理事、北京美術家協會理事、策展人……對于這些身份,你更喜歡哪一種身份認同?

吳洪亮:我希望以個人的思考為工作的先導。其實無論你在哪個機構或是哪種身份,這種身份都是別人對你的一種判斷和認同,身份可能會幫你完成的你的理想,但是你的理想應該有你自己認定的東西。比如說有些展覽我是死都不會做的,因為里面可能有我不認同的東西。我在做二十世紀美術史研究的過程中,在研究別人的同時也在不斷警告自己要堅守自我的內心;在作為北京畫院美術館館長策劃展覽的時候,我會結合館藏作品以及公眾的藝術文化訴求去做,不希望有什么敷衍的或是諂媚的東西在里面,因為作為公益性的公共文化機構,我們就要盡到這份責任,把向公眾傳遞優秀藝術文化的工作做好。總之,不論你有何種身份,最首要的就是有所堅守,做你想做的自己,做好你自己。(采訪/撰文:朱國良圖片提供:中間美術館)