鎖骨鉤鋼板固定術后并發肩峰下骨侵蝕的原因及預防對策

閆強,陳庚,張平,張長虹,錢增杰,文亮

(江蘇省宿遷市鐘吾醫院骨科,江蘇 宿遷 223800)

?

鎖骨鉤鋼板固定術后并發肩峰下骨侵蝕的原因及預防對策

閆強,陳庚,張平,張長虹,錢增杰,文亮

(江蘇省宿遷市鐘吾醫院骨科,江蘇 宿遷223800)

摘要:目的分析鎖骨鉤鋼板內固定治療肩鎖關節脫位術后肩峰下骨侵蝕的發生原因,探討預防肩峰下骨侵蝕的方法。方法通過對我院自2009年9月至2014年7月采用鎖骨鉤鋼板固定治療肩鎖關節脫位的患者86 例,出現肩峰下骨侵蝕的臨床資料進行回顧性研究,其中男55 例,女31 例;年齡16~76 歲,平均45.6 歲。對其產生原因進行分析。結果86 例中出現肩峰下骨侵蝕69 例,與鋼板選擇相關的32 例,其中鋼板鉤端深度過小18 例,鉤端深度過大5 例,鉤板預彎不夠導致鉤端不能和肩峰良好帖服9 例;與手術因素相關的8 例,其中鉤尖插入太前2 例,鉤尖插入太后6 例;內固定去除時機不當29 例。結論鎖骨鉤鋼板選擇及安放操作不當是造成肩鎖關節脫位術后肩峰下骨侵蝕發生的主要原因,術前通過CT掃描三維重建確定肩峰的高度和寬度,以便對鎖骨鉤鋼板進行個性化選擇及預彎;肩鎖關節良好的顯露有利于鎖骨鉤鋼板尾鉤的正確安放;在解剖復位肩鎖關節的同時,重視肩鎖韌帶、喙鎖韌帶的修復,可以減少肩峰下骨侵蝕的發生。術后一旦出現肩峰下骨侵蝕發生,要盡早去除內固定裝置。

關鍵詞:肩鎖關節脫位;鎖骨鉤鋼板;肩峰下骨侵蝕

肩鎖關節脫位是臨床上常見的上肢關節脫位,多需要采取手術治療,鎖骨鉤鋼板因其操作簡便,術后可以提供良好的復位和可靠的固定,已經成為治療肩鎖關節脫位的首選方法。隨著該技術的廣泛應用,與鎖骨鉤鋼板及其操作因素相關的并發癥也逐漸為人們所重視,我院自2009年9月至2014年7月采用鎖骨鉤鋼板固定治療的86 例肩鎖關節脫位患者,隨訪發現有69 例出現不同程度的骨侵蝕,報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料本組共86 例,男55 例,女31 例;年齡16~76 歲,平均45.6 歲。全部為新鮮閉合性肩鎖關節脫位,其中左側24 例,右側62 例。按Tossy分型:Ⅱ型15 例,Ⅲ型71 例。

1.2治療方法采用頸叢+臂叢麻醉75 例,全身麻醉11 例。取肩鎖關節處弧形切口,長6~8 cm,顯露肩鎖關節,清除淤血及碎裂的關節軟骨,選擇合適長度鎖骨鉤鋼板,沿肩鎖關節后緣插入肩鎖鉤板,螺釘固定。可吸收縫線修補肩鎖關節囊、肩鎖韌帶、喙鎖韌帶。C型臂透視并活動肩關節,確定肩鎖關節復位良好,內固定良好,肩關節被動活動良好后,逐層關閉切口。術后三角巾懸吊2周,2周內被動功能鍛煉,2周后開始主動鍛煉,3個月后開始負重。

2結果

本組86 例均獲得隨訪,隨訪時間12~24個月,平均為13.7個月。術后3個月Constant評分平均為91分(80~100分)。86 例中出現肩峰下骨侵蝕69 例,與鋼板選擇相關的32 例,多于術后1~3個月出現。其中鋼板鉤端深度過小18 例,鉤端深度過大5 例,鉤板預彎不夠導致鉤端不能和肩峰良好帖服9 例。與手術因素相關的8 例,其中鉤尖插入太前2 例,鉤尖插入太后6 例。內固定去除時機不當29 例,多于術后6~12個月出現。

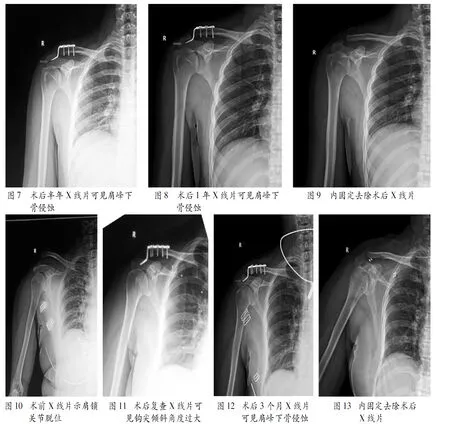

典型病例:a)42 歲男性患者,右肩鎖關節脫位。內固定時間過長,去除時機不當,手術前后影像學資料見圖1~3。b)19 歲男性患者,右肩鎖關節脫位。鉤端深度過大,手術前后影像學資料見圖4~9。c)50 歲女性患者,右肩鎖關節脫位。鉤尖傾斜角度過大,安放位置偏前,手術前后影像學資料見圖10~13。d)39 歲女性患者,右肩鎖關節脫位。鉤尖過長,安放位置偏后,手術前后影像學資料見圖14~18。

3討論

肩鎖關節脫位是臨床上常見的上肢關節脫位,約占肩部損傷的12%,全身關節脫位的2%~16%。對于Tossy分型Ⅱ、Ⅲ型脫位,多需要采取手術治療,否則會導致肩鎖關節疼痛和異常活動,進而影響肩關節和上肢的力量和靈活性。鎖骨鉤鋼板因其操作簡便,術后可以提供良好的復位和可靠的固定,已經成為治療肩鎖關節脫位的首選方法[1]。隨著該技術的應用日益廣泛,與鋼板及其操作技術相關的并發癥也逐漸為人們所認識。如肩部疼痛、肩峰下撞擊綜合征、肩峰下骨侵蝕、斷鉤或脫鉤等[2]。

我們通過對鎖骨鉤鋼板術后的隨訪觀察發現,在內固定術后1~3個月后部分患者的X線片上,肩峰在鎖骨鉤鋼板鉤尖周圍出現呈橢圓形的透亮帶,其直徑大于與之接觸的鉤板尖的直徑,可有硬化邊緣。復習文獻報道,Meda等[3]稱為鉤尖周圍透亮帶,Haidar等[4]首次用肩峰下骨侵蝕來描述,并為大多數人接受。肩峰下骨侵蝕由于臨床癥狀輕微,僅表現為肩部偶有不適,早期并無肩關節疼痛發生,嚴重者出現肩峰豁裂、鉤端移位脫出時可引起肩部疼痛發生。其產生原因主要為:a)選擇鋼板不當。肩峰位于肩胛骨外上方,續自肩胛崗,弧形彎向前方,肩峰前后長約(3.85±0.52) mm,左右寬約(28.035±2.640) mm,上下厚約(10.23±2.675) mm,肩峰下緣有35°~45°的前后傾斜和20°~30°的內外傾斜[5]。鎖骨鉤鋼板是利用杠桿原理,以鉤尖與肩峰的接觸部位做支點,鋼板部分下壓鎖骨遠端使脫位的肩鎖關節復位和維持固定。如果鉤端深度過小,復位后鎖骨過度下壓,鋼板和肩峰之間應力增加,應力高度集中于鉤尖與肩峰的接觸面,接觸部位的骨組織對應力的反應導致骨吸收,造成了肩峰下骨侵蝕;如果鉤端深度過大,鉤尖與肩峰不能緊密接觸,隨著鎖骨的運動,鉤尖在肩峰上的移動范圍增加,反復摩擦造成肩峰下骨侵蝕;如果鋼板鉤尖部的傾斜角度與接觸部位傾斜角度不一致,造成鉤尖與肩峰之間面接觸變成點接觸,應力高度集中于鉤尖與肩峰的接觸點,更容易導致肩峰下骨侵蝕的發生。本組32 例,占46.40%。b)鋼板安放位置不當。肩峰穹窿前高后低,鉤尖插入位置靠后,則容易使鎖骨端過度下壓,增加鉤部與穹窿部的應力,加速穹窿部的磨損,導致骨侵蝕的發生。本組8 例,占11.59%。c)手術方法不完善。近年來的研究發現,韌帶的修復有利于促進喙鎖韌帶及肩鎖韌帶早期愈合和功能恢復,減少作用在肩峰上的應力。如果未進行喙鎖韌帶及肩鎖韌帶的修復或重建,復位固定后的應力將全部由鉤端和肩峰之間承擔[6]。本組86 例均行喙鎖韌帶及肩鎖韌帶修補或重建。d)內固定去除時機不當。肩峰下骨侵蝕約在術后1~3個月后出現,逐漸加重,嚴重者甚至造成肩峰豁裂[7]。本組29 例,占42.02%。由于認識不足,我院對肩鎖關節脫位的手術患者,均為術后1~2年才去除內固定裝置,這也是本組患者中肩峰下骨侵蝕發生率較高的原因之一。

如何避免肩峰下骨侵蝕的發生?結合文獻報道和我們的體會:a)對肩鎖關節脫位患者在進行鎖骨鉤鋼板固定治療前,均行CT掃描三維重建,測量肩峰的厚度、寬度、肩峰的內外傾斜角度及肩峰與鎖骨遠端的關系,根據測量數據選擇合適的鋼板,并預判鋼板鉤在肩峰下的最佳安放位置;b)修復

或重建喙鎖韌帶及肩鎖韌帶,有利于促進喙鎖韌帶及肩鎖韌帶早期愈合和功能恢復,減少作用在肩峰上的應力;c)早期去除內固定,可以避免骨侵蝕加重。韌帶的愈合需75 d左右,建議術后3~5個月即可去除內固定裝置[8]。

參考文獻:

[1]Flinkkila T,Ristiniemi J,Hyvonen P,etal.Surgical treatment of unstable fractures of the distal clavicle:a comparative study of Kirschner wire and clavicular hook plate fixation[J].Acta Orthop Scand,2002,73(1):50-53.[1]

[2]朱義用,崔恒燕,蔣盤強,等.鎖骨鉤鋼板治療鎖骨遠端骨折脫位的并發癥分析[J].中國骨傷,2013,26(11):927-931.[1]

[3]Meda PV,Machani B,Sinopidis C,etal.Clavicular hook plate for lateral end fractures:a prospective study[J].Injury,2006,37(3):277-283.[1]

[4]Haidar SG,Krishnan KM,Deshmukh SC.Hook plate fixation for type Ⅱ fractures of the lateral end of the clavicle[J].J Shoulder Elbow Surg,2006,15(4):419-423.[1]

[5]陳濤,葉猛,郭遠清,等.肩峰形態的CT觀測及其與鎖骨鉤狀鋼板的匹配性研究[J].中華創傷骨科雜志,2012,14(1):11-14.[1]

[6]袁曉達,劉萬軍,高德勇,等.鎖骨鉤鋼板固定術后肩峰豁裂的原因及預防[J].中華創傷骨科雜志,2010,12(2):194-195.[1]

[7]吳曉明,高偉,李凡,等.鎖骨鉤鋼板內固定術后并發癥分析與防治對策[J].中華骨科雜志,2012,32(4):331-338.[1]

[8]余沛堂,俞偉,嚴建武,等.鎖骨鉤鋼板內固定后再骨折分析[J].臨床骨科雜志,2004,7(2):189-190.

文章編號:1008-5572(2016)06-0552-04

中圖分類號:R684.7

文獻標識碼:B

收稿日期:2016-01-07

作者簡介:閆強(1983- ),男,主治醫師,江蘇省宿遷市鐘吾醫院骨科,223800。