敦煌石窟中牢度叉斗圣變消失與再現原因再探

顧淑彥

內容摘要:牢度叉斗圣變是敦煌石窟中最引人注目的經變畫之一,它首次出現是在西千佛洞的北周第10窟,之后出現于莫高窟的初唐第335窟,但是盛唐和中唐時期,此題材銷聲匿跡,后又于莫高窟的晚唐第85窟重新出現。學界對它的消失和再現這一現象的說法頗多。文章運用文獻資料、史實和莫高窟現存的圖像資料,對這一問題重新進行了考證,認為從盛唐到中唐時期,牢度叉斗圣變的再現不是因為反吐蕃統治的關系,不是因為滅佛的關系,不是因為《降魔變文》的關系,也不是因為洞窟大小的關系,而是因為晚唐五代宋時期說話、變文等俗文學的流行,充滿離奇故事的《賢愚經》再次被關注和流行起來,也包括從《賢愚經》發展而來的牢度叉斗圣變;而盛唐至中唐此題材的消失是因為大乘佛教的流行而宣揚小乘佛教的《賢愚經》的不再受歡迎和流行,所以整個盛唐和中唐時期,和《賢愚經》相關的題材壁畫包括牢度叉斗圣變也沒有出現。

關鍵詞:敦煌石窟;牢度叉斗圣變;賢愚經變;第85窟

中圖分類號:K879.41 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4106(2016)03-0052-07

Abstract: The illustration of the contest between riputra and Raudraksa is one of the most eye-catching sutra illustrations in the Dunhuang caves. It first appeared in the tenth Northern Zhou cave at the Western Thousand-Buddha Grottoes, and again in early Tang cave number 335 at the Mogao grottoes. The painting completely disappeared in the High and Middle Tang periods, however, before again appearing in Later Tang cave 85 at Mogao. Many different opinions on this phenomenon have been posed by scholars. By consulting historical documents, historical facts, and the available visual materials of the Mogao Grottoes, this paper restudies this problem and comes to the conclusion that the disappearance of this theme was not, in fact, caused by many previously proposed causes, including: rebellion against Tibetan occupation, the abolishment of Buddhism as a national religion, the text of “Defeating Mara,”and the size of the caves. This illustration reappeared in the Later Tang, Five Dynasties, and the Song dynasty due to the popularity of folk literature such as story-telling texts, which advanced the popularity of stories in the Dama-murkha-sutra(Sutra of the Wise and the Foolish)that included the contest between āriputra and Raudraksa. In the High Tang and Middle Tang periods, Mahayana Buddhism ascended to prominence and the Dama-murkha-sutra, which originates in Hinayana Buddhism, fell out of favor, resulting in the disappearance of many themes originating from Hinayana sutras, including the illustration in question.

Keywords: Dunhuang caves; contest between āriputra and Raudraksa; Dama-murkha-sutra; Cave 85

(Translated by WANG Pingxian)

牢度叉斗圣變又被稱為《祇園記圖》,是敦煌石窟中最引人注目的經變畫之一,一般出現在洞窟西壁(也有例外,如莫高窟晚唐第9窟出現在洞窟的南壁),主要講述了舍衛國大臣須達為請釋迦親臨說法,出重金購太子祇陀園地起精舍,以做道場。六師外道聞訊,約定與佛弟子舍利弗斗法。勞度叉變化為樹、七寶池、山、龍、牛、夜叉鬼,而舍利弗卻化作旋風、六牙白象、金剛力士、金翅鳥王、獅子、毗沙門天王。舍利弗節節勝利,最后以大風席卷勞度叉陣營而獲全勝,從而降伏了勞度叉。最后勞度叉及諸外道相繼投降,剃發出家歸依佛法。

這一題材最早出現是在西千佛洞北周第10窟中,后在莫高窟初唐第335窟出現,之后,銷聲匿跡了一段時間。直到晚唐,又重現在莫高窟第85窟的西壁,然后開始流行,整個敦煌石窟共存19幅牢度叉斗圣變,而晚唐五代宋時期就出現了17幅。

對于牢度叉斗圣變的消失和再現,學界有許多不同的見解。本文運用文獻資料、莫高窟現存的圖像資料和史實,對牢度叉斗圣變在敦煌石窟的歷程重新考察,試圖探討它消失和重現的真實原因。

一 勞度叉斗圣變和吐蕃統治的關系

段文杰先生曾寫過一組關于莫高窟藝術的論文,分別為《早期的莫高窟藝術》[1]、《唐代前期的莫高窟藝術》[2]、《唐代后期的莫高窟藝術》[3]、《晚期的莫高窟藝術》[4],概括了敦煌石窟藝術的發展史,可以說是敦煌藝術研究的集大成者。其中《唐代后期的莫高窟藝術》一文對莫高窟中晚唐時期洞窟的營建歷史、洞窟建筑形制、壁畫內容、經變畫特征、藝術風格等作了概述,并指出:“晚唐五代宋歸義軍時期敦煌石窟中出現大規模的牢度叉斗圣變,是封建正統思想的反映,曲折表達了當時人們推翻吐蕃統治的喜悅心情。”[3]174這是早期學術界對牢度叉斗圣變重新出現在晚唐五代歸義軍時期的一種認識,也是到目前為止學術界對此問題最普遍的認識。

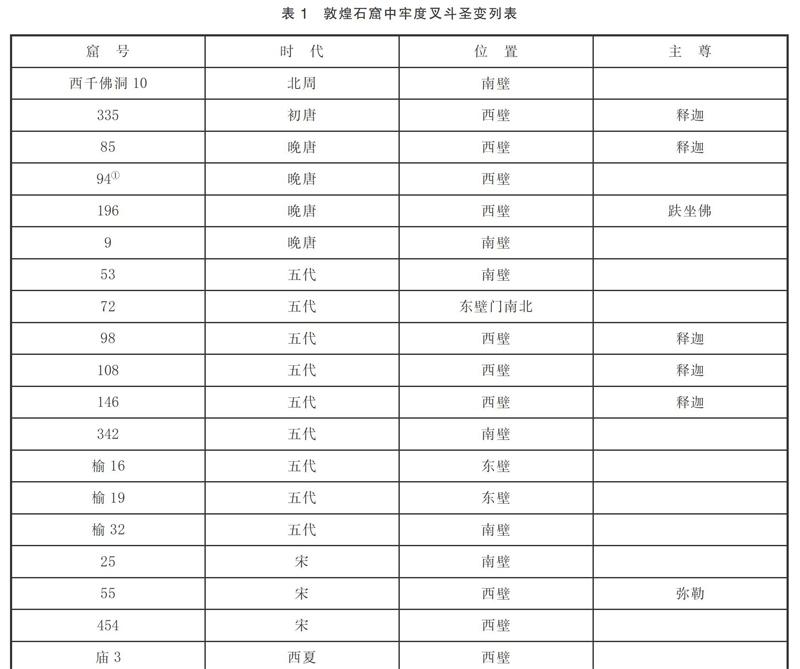

我們對敦煌石窟中有關牢度叉斗圣變題材的壁畫出現時間加以考察,看看實際情況到底是什么樣子的。為了研究方便,對敦煌石窟中所有的牢度叉斗圣變列表(表1)。

從表1可見,勞度叉斗圣變在初唐第335窟出現后,就消失不見,直到晚唐的第85窟才又重新出現。也就是說,牢度叉斗圣變不是在中唐忽然中斷的,而是在歷時近80年開窟80余個的盛唐時期[5]就沒有出現。如果牢度叉斗圣變從北周出現之后,初唐、盛唐都有不間斷繪制,在中唐忽然中斷,或許它的消失和吐蕃統治有某種聯系,但是牢度叉斗圣變在開窟無數的盛唐時期就未出現,所以它在中唐這段時間的消失應該和吐蕃統治沒有多少關系。

張氏歸義軍時期(包括只有幾年的“西漢金山國”時期),莫高窟的洞窟營造活動空前高漲,上自最高統治者歸義軍節度使,下至平民百姓甚至奴婢,都在莫高窟留下了痕跡,莫高窟的佛窟營造成為敦煌地區民眾自發的行動[6]。就莫高窟崖面現存洞窟看,張氏歸義軍時期新建窟龕近80座,重修窟宇20多座[6]112,但是卻只有4個洞窟繪制此題材經變,這樣小的繪制比例和當時高漲的反吐蕃熱情是嚴重背離的,也不足以反映當時人們高漲的反吐蕃熱情。

這4個繪制此題材的洞窟,分別是約862—867年間開鑿的第85窟[6]101,約于880年前后開鑿的第94窟[6]101,約892—894年間開鑿的第196窟[7]和約建于896—897年間的第9窟[8]。從這4個洞窟的開鑿時間上也可以看出,即使是第一個出現此題材的第85窟,也已經距離推翻吐蕃統治的848年相去十幾年,不能及時反映當時人們的反吐蕃情緒。值得注意的是,敦煌石窟中絕大多數的牢度叉斗圣變出現在五代時期,當時的反吐蕃熱情早已經消退,而莫高窟的牢度叉斗圣變繪制卻正如火如荼。所以,如果要把這個題材的再次興起說成是反吐蕃統治情緒的反應,太過牽強。

無論從其消失和重現的時間,還是從它出現在特定時代的數量來看,牢度叉斗圣變的消失和重新出現,都和吐蕃統治敦煌或者和反吐蕃統治情緒是沒有密切關系的。

二 勞度叉斗圣變和滅佛的關系

殷光明先生在《從〈祇園精舍圖〉到〈勞度叉斗圣變〉的主題轉變與佛道之爭》一文中,認為隨著印度佛教藝術中國化的進程,這一題材經歷了一個從印度的《祇園精舍圖》到中國的《勞度叉斗圣變》的主題轉變過程。這個觀點得到了學界普遍認可,但同時,文章也指出敦煌最早的兩幅牢度叉斗圣變的出現都是佛道之爭的背景下出現的,而晚唐出現的牢度叉斗圣變和其大量繪制,既與張議潮驅逐吐蕃收復敦煌關系密切,也與唐武宗滅佛的影響不無關系[9]。這個觀點認為牢度叉斗圣變在晚唐的再現,是反吐蕃和唐武宗滅佛這兩個原因。關于牢度叉斗圣變和反吐蕃統治的關系,上文已做論述,這里不再重復,重點只考證牢度叉斗圣變在晚唐再現和唐武宗滅佛有沒有關系。

會昌五年(845),唐武宗大規模滅佛,內地佛教受到沉重打擊,當時敦煌地區仍受吐蕃貴族統治,武宗滅佛風潮未波及,因此,莫高窟安然無恙。張議潮收復瓜、沙時,唐王朝已由宣宗繼位,繼續信佛[10]。敦煌地區歷史上并沒有見到有佛道相爭的情況,敦煌石窟保存有大量的道教文獻資料也可以證明這點,另外,中唐時期敦煌還存在“沙州道門親表部落”,也說明了當時敦煌佛道是和平共處,佛教的主導與正統地位并沒有受到挑戰,唐武宗滅佛也并沒有波及敦煌[11]。另外,敦煌晚唐時期牢度叉斗圣變重新出現是在862—867年間開鑿的第85窟,當時滅佛政策早已經結束,莫高窟開始了新的開窟熱潮。這三點都表明,在晚唐及以后出現的牢度叉斗圣變應該和唐武宗滅佛是沒有多少關系的。

三 勞度叉斗圣變和洞窟大小的關系

近年,李曉青、沙武田先生發表《牢度叉斗圣變未出現于敦煌吐蕃時期洞窟原因試析》一文,不同意中唐以后出現的牢度叉斗圣變是在表現當時人們對推翻吐蕃統治的喜悅心情、屬洞窟中的反蕃歷史題材,并從藝術與形式的關系入手,經過對勞度叉斗圣變繪畫特點的綜合分析,認為勞度叉斗圣變之所以在經過北周初唐的表現后而在中唐吐蕃期洞窟中突然中斷,又在晚唐五代宋洞窟中大幅表現,主要是受該類經變畫表現形式的限制,其思想仍在闡釋主尊造像的性格。他們認為牢度叉斗圣變在歸義軍時期洞窟中大量出現,當與洞窟形制的變化以及洞窟營建思想和功能意義有關,需放在洞窟整體造像組合中進行考量,而非反蕃歷史題材,并認為這個題材沒有出現在中唐是因為像中唐那些中小型殿堂窟,遠沒有晚唐五代宋歸義軍時期大型殿堂窟或中心佛壇窟的空間大到足以整壁繪制牢度叉斗圣變[12]。

對于牢度叉斗圣變在敦煌石窟出現的軌跡,前面已經論述過,它并不是中唐突然中斷,而是在歷時80余年的盛唐就沒有出現了。這里我們重點考察牢度叉斗圣變出現的洞窟大小,來探討此問題。牢度叉斗圣變初次出現的西千佛洞第10窟是個中小型洞窟,而且第10窟中的牢度叉斗圣變并不是嚴格意義上的經變畫,而是一幅故事畫,所以我們從牢度叉斗圣變初具經變畫規模的莫高窟第335窟說起[9]。

莫高窟第335窟是一個中小型洞窟,牢度叉斗圣變出現在洞窟西壁的佛龕內,只占據了佛龕塑像背后一點很小的壁面,但南壁和北壁卻出現了占據整個南、北壁面的阿彌陀經變和維摩詰經變。如此大型的經變畫和這么小的牢度叉斗圣變同時出現在一個洞窟,充分說明初唐時期把牢度叉斗圣變繪制的那么小并不是因為洞窟壁面不夠大的問題。

另外,晚唐第9窟也是一個中小型洞窟,但是它的南壁卻出現了大型的牢度叉斗圣變,也說明中晚唐的牢度叉斗圣變并不是只出現在大型的洞窟中,在中小型洞窟也一樣有它的身影,而中唐洞窟中和第9窟這樣大小差不多的洞窟也不難找到,可見中唐時期沒有牢度叉斗圣變并不是洞窟空間不夠大,不足以表現它。

不論是從它早期出現時洞窟的大小,還是晚期再現后洞窟的規模,都足以說明牢度叉斗圣變并沒有一開始就出現在大型的洞窟當中,當它再現后也不完全都出現在大型洞窟中。所以,它沒有出現在盛唐和中唐時期應該和洞窟大小是沒有多少關系的,后來也并不只是在大型洞窟中出現。

四 牢度叉斗圣變重現的原因

莫高窟第85窟位于南區中段,是歸義軍第二任都僧統翟法榮的功德窟,具有紀念和慶功性質,晚唐開鑿,于五代、元、清曾進行了重修,其西壁出現了大型的牢度叉斗圣變,開啟了歸義軍時期此題材的先河。前文已經論述了牢度叉斗圣變再現不是因為反吐蕃的原因,不是因為滅佛的原因,也不是因為洞窟大小的原因。李永寧、蔡偉堂兩位先生對敦煌石窟中牢度叉斗圣變的構圖方式及故事情節進行了研究,又依據相關文獻并結合變文研究后認為《降魔變文》是依據《賢愚經》中的《須達起精舍品》演繹而成,而牢度叉斗圣變則是依據《降魔變文》繪制而成的{1}。這個觀點得到學界的普遍認可。那牢度叉斗圣變會不會是因為《降魔變文》的流行而重新出現的呢?

研究表明莫高窟藏經洞出土的《降魔變文》的撰著時間是在天寶七載五月至八載閏六月(748—749中)以前[13],但是牢度叉斗圣變是在約862—867年開鑿的莫高窟第85窟中再現,中間相隔近一個世紀,在這么長的時間里整個敦煌石窟并沒有發現與此有關的壁畫資料。可見,僅僅《降魔變文》的流行是沒有能夠促成牢度叉斗圣變的再現和流行的,所以促成晚唐五代宋時期這一題材的再現和流行必定另有原因。

第85窟開鑿時間略晚于第156、16窟,繼承第16窟的形制,由于第16窟壁畫已被西夏壁畫覆蓋,不能窺其舊貌。第85窟共繪制14鋪經變,其中賢愚經變和西壁大型的牢度叉斗圣變,都是第一次在莫高窟出現,且均是第85窟中面積最大的經變畫。

依據《賢愚經》繪制的故事畫早在北涼第275窟中已經出現,此后在北魏、西魏、北周、隋及初唐等時代的洞窟中均有繪制,但盛唐、中唐的洞窟卻都沒有發現其他依據《賢愚經》繪制而成的故事畫或者經變畫。可見,牢度叉斗圣變和依據《賢愚經》繪制的賢愚經變,還有一個共同之處就是盛唐、中唐都沒有出現,但他們又一起出現在晚唐第85窟,這種“巧合”值得關注。

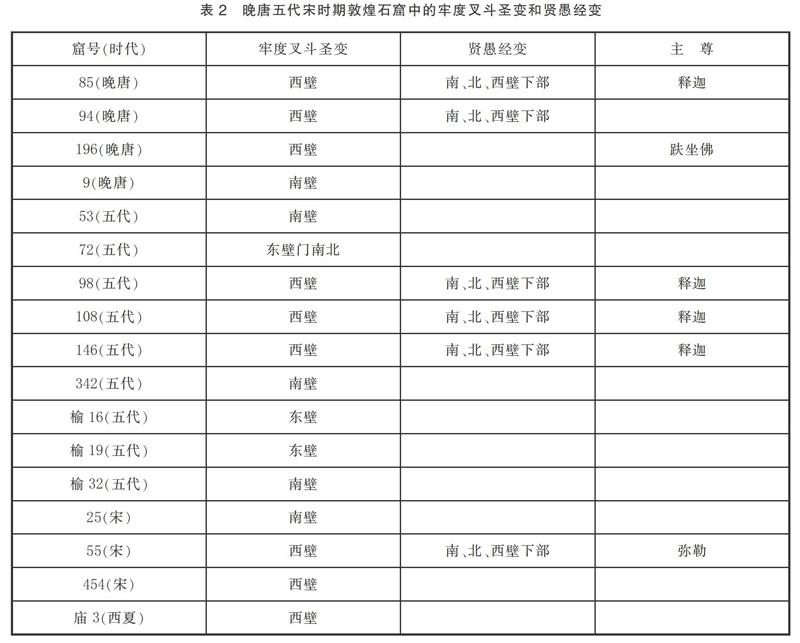

我們統計晚唐五代宋時期敦煌石窟中所有出現這兩幅經變的洞窟,見表2。

從表2可以看出,凡出現牢度叉斗圣變的洞窟不一定會有賢愚經變,但凡是出現賢愚經變的洞窟,西壁必然出現牢度叉斗圣變。如果僅僅一兩個洞窟是這樣,就有可能是巧合,可是現存的有賢愚經變的6個洞窟都是如此,就說明了這樣的安排是刻意而為的。

前文已述,牢度叉斗圣變出現在第85窟之前,在敦煌地區一共出現過兩鋪,分別位于西千佛洞北周第10窟和莫高窟初唐第335窟。據研究,這兩鋪都是依據《賢愚經·須達起精舍品》繪制而成[13,9]。晚唐及以后出現的牢度叉斗圣變則是依據《降魔變文》繪制的,而《降魔變文》是依據《賢愚經·須達起精舍品》發展而來的[13],賢愚經變也是依據《賢愚經》繪制的。可見,他們都是從《賢愚經》而來,而且同時以一種新的姿態出現在一個大型的洞窟中,并占據了大量的面積,所以,第85窟牢度叉斗圣變和賢愚經變的出現應該是和《賢愚經》有著很大關系的。

對于晚唐五代宋賢愚經變在莫高窟的出現和流行,李永寧先生做出了如下總結:

《賢愚經》故事畫具備了下列條件的基礎上才在晚唐以后的洞窟較多地出現的。

1. 敦煌民眾對佛教宗派信仰的不定性和佛教內部有寬松兼容的環境。

2. 說唱佛經故事在敦煌漸漸盛行。

3. 敦煌寺院將具有趣味性、文學性、戲劇性的故事畫于洞窟中,其目的既有教化,亦有布施,再為擴大信眾隊伍。

4. 市民階級層逐漸形成,往來商賈游客增多,他們都喜愛具有娛樂性、觀賞性、引發人們喜怒哀樂,形式新穎的俗講和壁畫講解。[14]

李永寧先生大致說明了賢愚經變在此期出現和流行的原因,但是對于賢愚經變為什么會出現在莫高窟第85窟,筆者以為還有某些特定的原因。

第一,唐代城市繁榮、商業經濟發達,因而產生了多種面向市井民眾的俗文學形式,如說話、變文等,都是以故事來吸引聽眾的,它們不僅受到普通民眾的歡迎,也引起文人士大夫的興趣[15]。敦煌也是如此,從藏經洞發現的眾多寫本就能說明敦煌的講經文、變文空前繁榮,比如依據《賢愚經·須達起精舍品》發展而來的《降魔變文》,說明《賢愚經》再次被關注。

另外,在吐蕃統治時期,和法榮同時代的著名高僧法成曾把《賢愚經》翻譯成藏文。法成約于833年到沙州(今敦煌)永康寺,開始翻譯佛經。842—848年移居甘州的修多寺繼續譯經,848年又被張議潮請回敦煌居開元寺譯經講經[16]。被歸義軍節度使張議潮請回來的高僧法成在當時的社會地位很高,他能注意到《賢愚經》并把它翻譯成藏文,說明《賢愚經》當時在社會中應該享有特別重要的地位,而他的關注也會讓此經更流行。

第二,法榮個人的信仰和喜好。仔細考察第85窟就可以發現,在經變畫中,幾乎每幅都盡可能多地繪制了經文中各品的故事內容,比如金光明經變就是莫高窟洞窟中所有金光明經變里繪制品數最多的,而《賢愚經》中全是各種各樣曲折動人、引人入勝的小故事,在當時很受歡迎,想必也得到了法榮的推崇,所以把賢愚經變繪制進精心策劃的自己的功德窟,而且是此窟中面積最大的一幅經變畫。

第三,屏風畫從盛唐開始出現,經過中唐時期的發展,已經很有規模并在洞窟中逐步擴大。窟內四壁繪制聯屏的屏風畫在吐蕃早期,在吐蕃統治晚期,西壁龕外也開始出現屏風畫。吐蕃時期,主室屏風畫主要是對上部經變畫的補充,而到了晚唐,包括第85窟在內的出現屏風畫的幾個洞窟,如第94、138、196窟,主室下部的屏風畫都和上面的經變沒有任何關系,可能是因為洞窟足夠大,每鋪經變畫都有足夠的空間繪制想要表現的故事內容,之前在經變畫下繪制補充的情況已經不需要,所以下面屏風畫的位置就可以空出來,繪制其他的內容。而《賢愚經》因為其故事眾多、趣味性強,又剛好適合在多扇的屏風畫中表現,而且在當時也比較流行,這樣的天時地利人和促使了賢愚經變的出現。

可見,賢愚經變在莫高窟第85窟的出現和當時社會流行文化、開窟者的信仰喜好、《賢愚經》本身的特點和第85窟的窟型都是有關系的。而牢度叉斗圣變本來就是從《賢愚經》發展而來,屬于《賢愚經》中的一個小故事,所以當依據《賢愚經》而來的賢愚經變入繪洞窟的時候,牢度叉斗圣變也再次被關注并出現在洞窟中,并且成為賢愚經變的固定搭配。另外由于勞度叉斗圣變故事本身的戲劇性和曲折性,再加上《降魔變文》等的影響,讓它在當時比賢愚經變更受歡迎、更流行。

五 勞度叉斗圣變消失原因探索

繼初唐第335窟之后,牢度叉斗圣變從盛唐到中唐沒有發現其蹤跡,直到晚唐的第85窟再次出現,中間近兩個世紀消失的原因值得關注。

唐朝政治局勢穩定、經濟繁榮,敦煌石窟佛教藝術在唐代達到了極盛。隨著東西交通的順暢,受中原藝術的影響,至盛唐時期佛教宗派林立,敦煌壁畫的題材亦隨著社會的進步和佛教的發展而發生了很多的變化,出現了新的特色和內容,同時也舍棄了很多舊的題材內容。

貞觀年間,凈土宗流行,中原凈土藝術也逐漸西傳,壁畫中原先較簡單的說法圖,逐漸演變成凈土變。盛唐時期,莫高窟出現了十幾種經變,其中繪制最多的是觀無量壽經變和法華經變,同時,再也見不到早期洞窟中如割肉、挖眼等和小乘佛教相關的故事畫,可見當時人們已經拋棄了之前崇尚苦修的小乘佛教,轉而投奔簡單易行的大乘佛教如凈土信仰。隨著大乘佛教主導地位的確立,早期在莫高窟流行的小乘佛教的題材也漸漸被冷落,相關題材的壁畫也都消失不見。

所以,從盛唐到中唐期間,依據《賢愚經》繪制的故事畫和勞度叉斗圣變都在敦煌石窟消失,應該是敦煌佛教發展到大乘佛教時期,《賢愚經》不再繼續受佛教徒和廣大民眾歡迎所致。

參考文獻:

[1]段文杰.早期的莫高窟藝術[M]//敦煌文物研究所.中國石窟:敦煌莫高窟:一.北京:文物出版社,東京:日本平凡社,1982:173-184.

[2]段文杰.唐代前期的莫高窟藝術[M]//敦煌文物研究所.中國石窟:敦煌莫高窟:三.北京:文物出版社,東京:日本平凡社,1987:161-176.

[3]段文杰.唐代后期的莫高窟藝術[M]//敦煌文物研究所.中國石窟:敦煌莫高窟:四.北京:文物出版社,東京:日本平凡社,1987:161-174.

[4]段文杰.晚期的莫高窟藝術[M]//敦煌文物研究所.中國石窟:敦煌莫高窟:五.北京:文物出版社,東京:日本平凡社,1987:161-174.

[5]敦煌研究院.敦煌石窟內容總錄[M].北京:文物出版社,1996:231.

[6]馬德.敦煌莫高窟史研究[M].蘭州:甘肅教育出版社,1996:100.

[7]梅林.何法師窟的創建與續修——莫高窟第196窟年代分論[G]//藝術史研究:第8輯.廣州:中山大學出版社,2006:426.

[8]張景峰.敦煌莫高窟第9窟甬道供養人畫像年代再探[J].蘭州學刊.2009(11):25.

[9]殷光明.從《祇園精舍圖》到《勞度叉斗圣變》的主題轉變與佛道之爭[J].敦煌研究,2001(2):4-13.

[10]賀世哲.敦煌莫高窟壁畫中的《維摩詰經變》[J].敦煌研究,1982(2):74.

[11]姜伯勤.敦煌藝術宗教與禮樂文明[M].北京:中國社會科學出版社,1996:255.

[12]李曉青,沙武田.牢度叉斗圣變未出現于敦煌吐蕃時期洞窟原因試析[J].西藏研究,2010(4):73-82.

[13]李永寧,蔡偉堂.《降魔變文》與敦煌壁畫中的“勞度叉斗圣變”[G]//敦煌文物研究所.1983年全國敦煌學術討論會文集:石窟藝術編:上.蘭州:甘肅人民出版社,1987:165-233.

[14]李永寧.敦煌石窟全集:3:本生因緣故事畫卷[M].香港:商務印書館,2000:199-200.

[15]章培恒,駱玉明.中國文學史:中冊[M].上海:復旦大學出版社,1996:209.

[16]王堯.藏族翻譯家管法成對民族文化交流的貢獻[J].文物,1980(7):50-57.