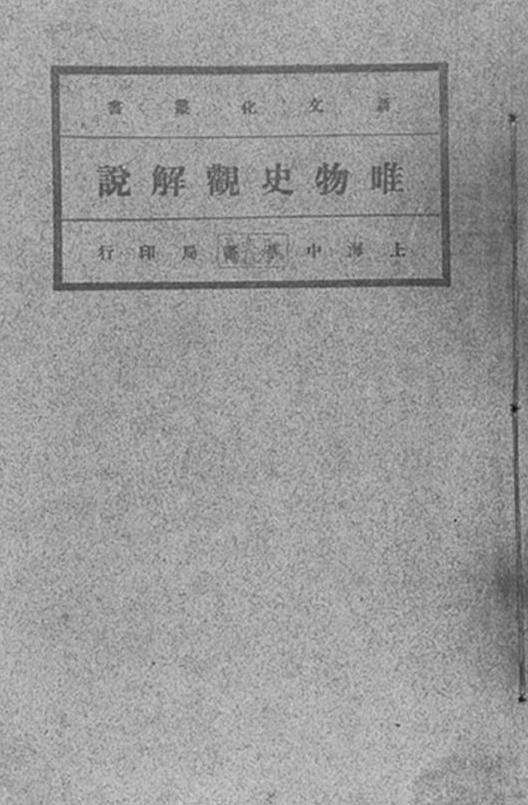

早期傳播唯物史觀的經典:《唯物史觀解說》

曾銀慧

[摘 要] 《唯物史觀解說》由郭泰著,李達譯,經李漢俊幫助,于1921年5月由中華書局出版,是我國第一本專門介紹唯物史觀的讀物,其主要內容包括:歷史的唯物論與哲學的唯物論,以及關于科學、發明、法律、政治、習慣與道德、宗教與哲學、藝術等方面的唯物論剖析。唯物史觀深刻地影響著早期中國共產主義者,使先進的中國人獲得了改造國家、社會與自然的思想武器。

[關鍵詞] 《唯物史觀解說》;郭泰;李達

[中圖分類號] K265,D633 [文獻標識碼] A [文章編號] 1002-8129(2016)07-0163-03

馬克思主義在中國傳播是中西文化交流史上的一次偉大的思想啟蒙,這次西學東漸解放了中國人民的思想,掀起的共產主義運動,徹底改變了中國,改變了20-21世紀的世界。

中國人第一次知道馬克思是1899年,最初,傳播者稱贊他是“百工領袖”。不久,近代著名思想家、政治家梁啟超也撰文贊頌他是“社會主義之泰斗”,隨后,《共產黨宣言》等著作陸續傳入我國。五四時期,由引進唯物史觀為開頭,拉開了馬克思主義在我國真正意義上的傳播序幕。

1918年11月《中國青年》第5卷第5號,發表李大釗撰寫的《BOLSHEVISM的勝利》《庶民的勝利》2篇文章,成為五四時期傳播馬克思主義的肇始。這2篇著名時評,正是運用唯物史觀寫出來的杰作。1919年5月5日,在馬克思101誕辰之際,開辟了“馬克思研究”專欄,發表了《馬克思的唯物史觀》的文章,這是第一篇專門介紹唯物史觀的文章。與此同時,李大釗在《新青年》上發表了《我的馬克思主義觀》,其中第二部分也是專門介紹唯物史觀。

1921年5月,由上海中華書局出版的《唯物史觀解說》,是我們首本專門介紹唯物史觀的普及性讀物。作者郭泰(Gorter ,1864-1927)是荷蘭社會主義者,生平不詳。中文翻譯者李達(1890-1966), 又名庭芳,字永錫,號鶴鳴,筆名立達、江春、鶴、胡炎等。湖南零陵(今永州)人。1913年入日本東京第一高等學校,1920年8月回國。在日本期間,受到馬克思主義的啟蒙,成為具有初步共產主義思想的知識分子。李達回到上海后,立即成為中共上海早期組織的重要成員,參加《新青年》的編輯,11月出任《共產黨》月刊主編。次年2月,接替李漢俊擔任中共上海早期組織的代理書記,肩負起籌備中共一大的重任,并作為上海代表,出席中共一大,當選為中央局宣傳主任。

《唯物史觀解說》是郭泰“為荷蘭的勞動者作的解釋唯物史觀的要旨,說明社會主義必然發生的根源,詞義淺顯,解釋周到”[1]。它是當時詮釋唯物史觀比較好的一本書。該書由考茨基作序,共131頁,14章:第一章 本書之目的。第二章 歷史的唯物論與哲學的唯物論。第三章 這學說的內容:一 勞動技術 勞動器具 生產力,二 勞動關系 財產關系 生產關系,三 生產力與財產關系之矛盾,四 掘翻資本家的基礎石。第四章 實例之說明:一 最單純的實例,二 新技術所生的各種變化,三 新技術與新階級的關系,四 物質生活之物質的原因,五 勞動是人類精神的根源。第五章 科學,智識,學問:一 勞動者的智識之由來,二 科學家,技術家,法律家及僧侶之必要,三 生產過程欲求的結果,四 第一反對說(欲求乃精神),五 第二反對說(純粹智識欲),六 成為進化動力的地理要素。第六章 發明:一 精神與發明,二 中世之發明,三 過渡期之發明,四 現代之發明,五 原始之發明,六 由必然的世界到自由的國家;七 超過欲求而發達的科學。第七章 法律:一 所有觀念變化之實例,二 社會主義運動的實例,三 原始基督教與社會主義,四 對于犯罪思想之變化,五 階級斗爭與權利思想,六 表同情于貧人的富人。第八章 政治:一 社會問題發生之原因,二 德國勞動階級之發達,三 有產階級中之差別,四 大資本家的地位,五 舊貴族階級之地位,六 中等階級之地位,七 中下階級之地位,八 中上中下及勞動階級,九 階級與個人之關系。第九章 習慣與道德:一 精神界之高級方面,二 習慣變化之實例,三 善惡觀念之變化,四 婦人解放運動之原因,五 女權論者與社會主義的婦人,六 大理想與地上的根底,七 善惡的根本之難解,八 社會的本能即道德心,九 私有競爭與階級。第十章 宗教與哲學:一 由自然力的崇拜到精神的崇拜,二 善惡的觀念與社會的本能,三 羅馬之統一與一神論,四 適應封建制度的耶穌教,五 宗教改革的真意義,六 抽象的不可解之神,七 宗教之靈化空化,八 勞動階級無宗教,九 狄更之哲學,十 宗教是個人的私事。第十一章 藝術。第十二章 結論。第十三章 真理之力。第十四章 個人之力。

《唯物史觀解說》原版是德文,中文本的底本來自日本社會主義者彥的日文版,于1920年由日本大鐙閣出版。日版不是全本,除了缺字很多外,還沒有翻譯考茨基所作的序以及第十一章、第十二章。后經李達參照德文本補譯,成為全譯本。在翻譯過程中,得到李漢俊的大力幫助。李達還將馬克思在《<政治經濟學批判>序言》對唯物史觀精髓翻譯成中文,主要包括:

1.物質生活的生產方式是人類的最基本的生活和方式,制約著整個社會生活、政治生活和精神生產的歷史過程。

2.生產力與生產關系、經濟基礎與上層建筑構成了社會的基本矛盾運動。生產關系若不能適應生產力的發展,就變成為生產力的桎梏,到那時社會革命的時代就到來了。隨著經濟基礎的變更,龐大的上層建筑也將或慢或快地發生變革。

3.不是人們的意識決定人們的社會存在,而是人們的社會存在決定人們的意識。

4.無論哪一種社會形態,在它們所能容納的全部生產力發揮出來以前,是決不會滅亡的;而新的更高的生產關系,當它存在的物質條件在舊社會的胎胞里成熟以前,是決不會出現的。所以人類始終只提出自己能夠解決的任務,因為只要仔細考察就可以發現,任務本身,只有在解決它的物質條件已經存在或者至少是在形成過程中的時候,才會產生。

5.資產階級的生產關系是社會生產過程中的最后一個對抗形式;在資產階級社會的胎胞里發展的生產力,同時又創造著解決這種對抗的物質條件。因此,人類社會的史前各時期就是以這種社會形態而告終。

唯物史觀作為科學的世界觀、宇宙觀與方法論傳入我國,使先進的中國人獲得了改造國家、社會與自然的先進思想武器。唯物史觀啟蒙中國人:世界是物質的世界,推動世界的根本動力是經濟(不是唯一的動力),是生產力,意識形態是經濟基礎的反映。勞動者是改造世界的主人。社會發展是根據經濟(生產力)的變化,有規律地發展,資本主義必然滅亡,社會主義-共產主義必然實現。推動社會發展的主要原動力是階級斗爭,階級斗爭各種形式,用暴力徹底推翻資本主義是最根本的手段,無產階級用階級斗爭手段,徹底改造社會,成為社會的主人。

這些理論深刻地影響了中國幾代共產主義者。毛澤東接受唯物史觀后,立即聲明“唯物史觀是吾黨哲學的根據”[2]。中國共產黨緊緊運用階級斗爭的手段,發動廣大農民,開展武裝斗爭,打敗了日本帝國主義,推翻了國民黨政權,最終建立了人民當家作主的社會主義的新中國。

[參考文獻]

[1]李 達.唯物史觀解說[M].上海:中華書局,1921.

[2]毛澤東.毛澤東致蔡和森(1921年1月21日).//新民學會資料[M].北京:人民出版社,1980.

[責任編輯:李利林]