圣華盾:“安全作業裝方案解決商”

王克

提起“工作服”,人們通常會立刻想到“企業形象”,更多的時候則會在腦海中浮現出“苦、臟、累”工種的“標配印記”。然而,在江蘇省江陰市,一家名為“圣華盾防護科技股份有限公司”(下稱“圣華盾”)的民營高科技企業卻正以“創新技術”重新定義著這一人們司空見慣的專業服飾。

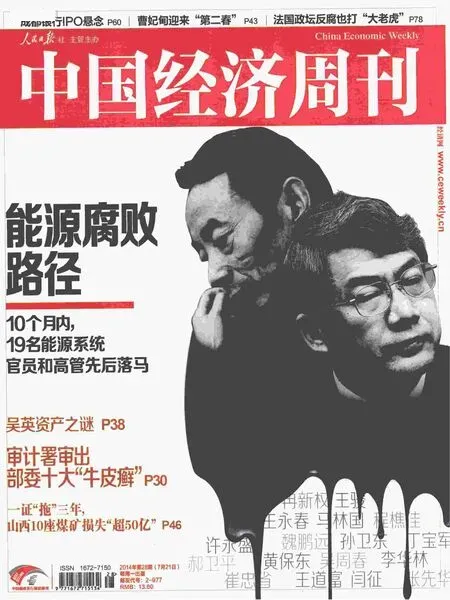

2016年7月11日,圣華盾(新三板:837643)敲響上市鑼聲,成為中國安全作業裝行業第一股。近日,《中國經濟周刊》記者前往該公司進行相關調研采訪。

我們提供的是

安全作業裝解決方案

在圣華盾,公司董事長陳太球開門見山地向《中國經濟周刊》記者表述了自己的觀點,他認為,“統一形象”“規范行為”“整潔衛生”“防寒保暖”……諸如此類的“工作服”功能定義在中國根深蒂固,稍上一點規模的企業都會普遍配發并要求員工統一穿著企業定制的“個性服裝”,但實際上這一“形象工程”似的認知早已被先進國家所摒棄,“復雜環境下從業人員的個體安全防護”作為“工作服”的真正意義被業界挖掘得淋漓盡致,圣華盾則是國內同業中為數不多的探索者之一。

“國內企業在職業著裝問題上普遍存在認識誤區,很多企業家都只是把工作服看作企業文化的一部分,一些提供公共服務的企業更將員工服飾視為‘流動廣告,而‘為工作需要而特制往往被忽略。但在圣華盾看來,這個‘特制不僅是企業的形象工程,更是安全工程、責任工程和良心工程,甚至是國策工程,因此,‘防御物理、化學、生物等外界因素傷害的安全作業服裝成為我們的研發制造主業。”陳太球說。

圣華盾公司常務副總經理王炳來告訴《中國經濟周刊》,工作服作為安全作業的基本裝備,涉及工業生產、公共衛生和應急救援等數十個專業領域。由于國內產業起步太晚,產品標準和關鍵技術都為國際巨頭所壟斷,這些業內“大咖”憑借強大的技術優勢和先進的營銷手段直接切入國內市場,我們自己的民族工業則因為“后知后覺”而難以望其項背。

王炳來介紹說,圣華盾累計投入2000多萬元,先后創建了防護服研究所、防護服工程技術中心和江蘇省紡織防護新材料及制品工程技術研究中心,瞄準國際巨頭的尖端技術,與東華大學、江南大學等高校建立產學研合作,與陜西紡研所、泰和新材料、霍尼維爾等國內外科研機構共同開展防護服整體研究工作。圣華盾還主動聯合上游材料供應商及下游產品需求方共同開發專業防護服裝的關鍵材料及核心產品,現在,企業已經通過ISO9001質量管理、ISO14001環境管理、GB/T27922商品售后服務評價、GB/T23331能源管理、GB/T28001職業健康安全管理五大體系認證,在中國工裝行業首家通過“售后服務體系五星級”體系認證,并榮獲“全國售后服務十佳單位”“中國消費市場最具影響力品牌”等榮譽稱號,擁有發明專利、實用型專利100余項,省部級高新技術產品10多個。圣華盾成為電力、石化、冶煉、工程、衛生等行業防護服裝的首選品牌,央企、國企客戶就有3000多家。在2015年中國勞動防護行業50強企業名單中,圣華盾躍居第二,行業地位由此確立。特別值得一提的是,許多時候是因為圣華盾主動與國外先進產品進行對比展示而獲得了大型客戶相關配備的“置換”機會。

產業聯盟

拉動國內技術儲備產業化

陳太球告訴《中國經濟周刊》,比照國際上已然十分通行的“安全防護”,國內相關產品顯然存在差距。但是,必須看到的是,實際上我們擁有一定的技術資源,現在的問題是如何對這些資源進行整合以實現既有技術儲備的產業化。他認為,產業聯盟是一個很好的方向。

陳太球向《中國經濟周刊》介紹,近幾年來,圣華盾作為PPE服裝防護裝備分技術委員會委員單位和中國勞動防護行業50強企業,一直在團結上、下游企業共建產業聯盟,比如聯合芳綸等特種材料生產及織造企業共同開發阻燃、防靜電、防金屬飛濺的材料,再比如共同進行結構設計解決極寒條件下的保暖防護問題。2014年,防金屬飛濺服裝問世,現已批量生產;2015年,防電弧服裝研制成功,與國外產品相比,某些指標更加適應中國國情;基于自主技術開發的阻燃防靜電復合功能產品已經成熟并可以批量生產,其陰燃指標和續燃指標皆優于國際標準。

“我想專門介紹一下防護性氟膜,”陳太球說,“這種氟膜防水、透濕、防生化,但其核心技術以往一直在國際巨頭手中,我們通過聯盟方式打破了這一封鎖,研發出來的產品達到防水、透氣的級別。成型產品可以和任何面料結合。另外,我們和材料供應商合作,用羽絨和發熱纖維結合的保暖材料加上蓄熱里料,生產出來的服裝實現了高防寒、輕量化;我們正在研發在-30℃惡劣環境下使用的保暖蓄熱型服裝,不僅要實現輕量化,而且要延長壽命期。我們還在研發新型手術衣,這種服裝要具備防生化功能,防止血濺和病毒對醫生造成感染,同時,必須具備透氣功能,保證醫生在長時間手術過程中不會因不能及時排出汗液而產生煩躁情緒,影響手術質量。”

陳太球在與《中國經濟周刊》記者的交流中多次談及“戴著腳鐐跳舞”的概念,“工作服要美觀,但更要強調安全,‘約束下的自由——在勞動狀態下的穿著舒適性與合體性,對于防護裝備業者來說是一項嚴苛的技術要求,所以我們在不斷創新。”陳太球說。

王炳來告訴《中國經濟周刊》,由于我國防護裝備發展尚處于起步階段,科技部在“十三五”科研規劃中推出了《災害環境下人體損傷機理研究與救援防護技術裝備研發及應用示范》項目,作為江蘇省高新技術企業,圣華盾決定出資650萬元參與該課題科研,公司與清華大學等單位共同承擔其中一項子課題——“面向復雜災害環境下醫療救援的個體防護技術裝備研發與應用示范”,目前,該項目已進入正式研發階段。

趕超世界一流水平,

期待與強者同行

在圣華盾,陳太球向《中國經濟周刊》記者闡釋了企業的商標“SWOTO”:“它來自5個英文單詞,就是safe(安全)、wisdom(智慧)、office-to-outdoor(從辦公室到戶外),這里面有很多含義,但我們最想向外界表達的一個核心概念是,防護工裝不是居家服飾。很遺憾,這種‘安全裝備的理念傳播還不盡如人意——美國、日本等發達國家早在半個世紀以前便建立起了完善的防護服標準體系和配置規范,而在國內大多數企業,工作服作為‘員工福利實行‘普惠制發放仍然是主流方式,盡管服裝的‘檔次在不斷提升。”陳太球說,“這也是專業工裝難以得到廣泛使用的因素之一,因為普通的‘統一制服或許只要幾百元即可買到,采用特殊材料及特殊方法制作的專業服裝價格就會翻番,每個員工都發一套顯然會遇到財務障礙,而實際上職業服裝應當高度細分化、程序化、規范化。”

如何處理這一看似很難解決的矛盾?《中國經濟周刊》記者在調研中發現,以專業水準切入客戶的勞動保護標準體系是圣華盾的一大優勢。

基于企業“安全作業裝方案解決商”的自我定位,圣華盾不僅是自身產品的設計者,客戶裝備標準尤其是防護性能、防護級別及配置方案的制定過程中都有圣華盾的直接參與。據王炳來介紹,圣華盾近年來不僅參與了數十家大型央企的安全作業裝標準制定,更深入細致地根據不同行業、不同企業、不同崗位的防護需求及危險源特點與企業一起確定安全作業裝具體的防護性能、防護等級、崗位配發標準。

致力于建立安全作業裝科學合理的配發體系,不僅更大限度地保護了客戶員工的人身安全,提升了客戶的產品應用水平,也使供求雙方的合作關系得到了進一步鞏固。

除了標準制定,售后服務也是圣華盾領先市場的法寶之一。圣華盾會對客戶的企業文化、行業屬性、工作環境等開展全方位調研,結合服裝流行趨勢,進行“合體式”定制。在設計生產時,還會對客戶的相關數據進行整理存檔,并做好原料、輔料儲備,以迅速應對客戶的零星補單、尺寸調整等變化。交貨后則會及時跟蹤調查,如洗衣后的反應,多長時間后產生磨損等,全方位服務讓客戶產生高度認同感,為下一步合作打下基礎。

“中國擁有完整的工業體系,產業大軍達6.5億人,是全球最大的職業裝消費市場,但具有一定行業影響力的規模化職業裝生產企業屈指可數。因此我們以往聽到最多的職業裝企業都是清一色的國外品牌,比如3M、Honeywell、MSA、DuPont等等,因此,在做好自身的同時,我們十分期待國內企業能夠迅速提升對‘職業防護的專業認知,圣華盾的企業文化中有一個核心理念叫做‘與強者同行,這是我們的發展定位,也是民族工業的希望所在。”陳太球說。