數字閱讀替代紙本閱讀的形態研究

◎ 陳京煒

?

數字閱讀替代紙本閱讀的形態研究

◎ 陳京煒

摘要:閱讀是人類文明傳承發展的重要形式,是人類自主學習的重要方式。本文依托前沿科技發展現狀與趨勢,結合對閱讀本質的分析探討,嘗試對數字閱讀的發展前景進行研究和預測。

關鍵詞:數字閱讀;紙本閱讀;認知負荷

一、閱讀的本質與發展

人類感官中最為活躍的是視覺,視覺是人類最重要的信息獲取渠道。通過視覺,人類認識所處的環境,認知世界萬物。隨著視覺符號的發展與相應視覺符號讀寫教育的普及,人類歷史與文明的傳播途徑從吟游詩人口耳相傳緩慢但不可逆轉地發展為在可保存介質上作記錄的行為方式。從廣義和歷史的角度看,閱讀可以說是人類認識整個世界所有符號的行為,而從狹義和現實的角度看,閱讀更多是指理解書寫或印刷符號的能力①。但從本質上說,無論廣義或狹義的定義,都強調人類通過視覺獲取的各種符號信息,經過大腦知覺加工,理解其中的意義,進而實現信息的傳達,而這正是閱讀最本質的目的。為了達到信息傳達的目的,人類的閱讀一直隨著文化與科技的發展而不斷變化。

從閱讀主體的角度來看,最初只是少數具有受教育權利的特權階級掌握閱讀和書寫的能力。伴隨這種能力而來的,是對于傳諸后世的歷史以及教化現世的話語權的牢固掌控。因此當權者藉由控制學者與教士來達到鞏固統治和傳承文化的目的。隨著生產力的發展,能夠有條件接受教育的人逐漸增多;隨著文明的發展,受教育權力逐漸成為人類的基本權力之一;隨著科技的發展,人類獲取信息的途徑逐漸多樣化,閱讀能力的限制不再是決定狹義閱讀主體的最主要因素,閱讀者自發轉向從廣播、電視、網絡等提供不同感官刺激的媒體獲取信息,減少了紙本閱讀的機會,在富媒體時代出生和成長的一代人甚至可能不會意識到這一變化的存在。現代人在結束受教育階段的學習之后,仍保有自主閱讀的意愿和行為,第十二次全國國民閱讀調查結果顯示,2014年我國成年國民各媒介綜合閱讀率較2013年有所上升,人均書籍閱讀量為7.78本;0-8歲兒童的親子閱讀比例從2013年的86.5%增長為88.8%,各年齡段未成年人的圖書閱讀量均較2013年有不同程度的提高②。

從閱讀載體的角度來看,人類不斷嘗試便于記錄、攜帶和保存的實物來作為閱讀符號的承載。從泥板、竹簡、貝葉、絲帛發展到紙簿,從手抄書發展到活字印刷,每一次技術進步都帶來更加有利于文化傳承的載體革命。最終人們已經不再使用泥板等古老的書籍載體,紙本書籍已經完全替代了以往所有的書籍存在形式成為最主流也最被閱讀者接受的閱讀載體。而在當代,電子科技發展帶來的數字閱讀正在迅猛發展。面對數字閱讀的發展,近年來學界對于數字閱讀的研究從未停止。數字閱讀所帶來的理念上的開放平等顛覆了閱讀曾經必須的物化產權形態,并憑借紙本閱讀難以企及的在攜帶、搜索、分享和交互上的便利性逐漸被越來越多的閱讀者所接受。調查顯示,2014年我國成年國民的圖書閱讀率為58%,較2013年的57.8%上升了0.2個百分點;數字閱讀接觸率為58.1%,較2013年的50.1%上升了8個百分點,首次超過紙本閱讀③。

二、閱讀載體的替代性

相較于數字閱讀出現初期部分學者對其終將替代紙本閱讀的樂觀預期,近來的研究更多認為紙本閱讀與數字閱讀因其自身特點將以互補的形式共存下去。這其中比較有代表性的原因主要體現為:紙本閱讀在權威性、原創性、思想性、體驗感、儲藏、情感傳承等方面具有數字閱讀無法替代的特性,部分研究者認為數字閱讀只是淺閱讀、碎片化閱讀的代名詞。這類觀點其實并未明確數字閱讀的本質與特點,是對囿于當下數字閱讀在技術上尚未跨越的瓶頸而產生的表面現象進行的分析。

閱讀內容的權威性、原創性與思想性、閱讀載體并沒有必然聯系,當代人類閱讀已經進入了休閑時代④,以閱讀寬度而非深度為目的的淺閱讀借由數字載體的迅捷與共享性實現,在信息泛濫超載的現實條件下,具有更大資本壓力的紙本閱讀與數字閱讀同樣面臨是否迎合閱讀者休閑消費取向的問題。而數字閱讀載體容易造成視覺疲勞和數據丟失的問題,是當下技術發展和數字閱讀生態建立過程中尚未解決但終將解決的問題。但實際上數字閱讀并不是以不舒適和不安全作為本質特點的閱讀方式,以這兩點來否認其替代可能性是不恰當的。認為紙本閱讀能夠體現閱讀的格調與歷史印記的觀點,則偏離了閱讀的根本目的,而將紙本物化為產權所有物或賦予紙本新的符號意義,與其最本質的功能并無直接聯系。

從替代性的本質來看,替代是指新產品的問世和銷售導致另一原有產品市場占有率下降,且新產品具有更先進、更舒適、更有效率、更能滿足人們需要的主要功能⑤。無論閱讀如何發展演變,其首要功能一直是信息借由符號系統實現傳達。圍繞這個最主要的功能來看不同載體的功能實現效果,能夠更準確地判斷是否能夠實現產品的替代。

人類通過視覺獲得符號信息,通過認知加工產生意義進而完成信息傳達,換言之,認知效果是考量閱讀目的實現的一個有效指標。在閱讀過程中,影響認知效果的一大因素在于認知負荷,即基于人類信息加工系統由工作記憶與長期記憶組成,以及資源有限與圖式理論之上,閱讀者面臨3種認知負荷:內在認知負荷、外在認知負荷和相關認知負荷⑥。內部認知負荷源于閱讀對象的內在難度,應該成為使用認知資源的主體;外部認知負荷由閱讀對象的組織方式和呈現形式決定,盡量減少這種無效認知負荷將資源分配給其他兩類認知負荷;相關認知負荷是在認知過程中剩余的認知資源,可以用于諸如構建圖式等深層的信息加工,使用這種有效認知負荷進行知識構建能夠促進閱讀效果⑦。結合分布式認知理論,如果閱讀者將一部分認知任務分配給外部中介物,通過畫圖或注釋等形式在腦內外建立統一的心理操作空間,能夠降低內部認知負荷,從而提高認知效率⑧。

對于任何新產品來說,其替代性可以基于是否能夠完全實現原產品功能來劃分為完全替代、基本替代與不完全替代⑨。完全替代是指新產品不但具有原有產品的所有功能,且較原有產品具有更多、更完善的使用功能;基本替代指新產品具有原有產品的主要功能,且較原有產品具有更好、更完善的使用功能;不完全替代則是指新產品具有原有產品的一部分主要功能,且在這些功能上更有效率、更舒適或更能滿足需要。對于閱讀來說,認知效率即是需要進行對比的“功能”。

根據數字閱讀現存的不同形式,其認知效率也是不同的。本文沿用百道新數字出版研究院依據數字閱讀內容與紙本閱讀之間的關系所劃分的三種基本類型⑩分別進行比較。

電子書1.0(E-Book 1.0),即紙本圖書對應的電子版。與紙本圖書同時或之后推出,內容與版式相同或相近,多通過對排版文件轉檔或對印刷完成的圖書進行掃描來實現。因此其內容組織上延續了紙本圖書的連續性、獨立性與完整性。在現階段,無論是手機、平板電腦還是電子書閱讀器,因其材質與技術局限,會使閱讀者產生更高的認知負荷。在當下的數字閱讀中,閱讀者除了因為信息受到屏幕顯示限制而被拆分破壞的外部認知負荷以外,還會因為無法對特定文本的空間位置創建心理表征,更難以通過認知地圖在不同文本片段之間進行導航。在紙本閱讀中常用的折頁、畫線、做標記等創建空間記憶線索的方式在數字閱讀中很難完全實現,部分功能可以通過多步驟的交互操作進行模擬,但仍會增加外部認知負荷?。即使考慮到存儲量與便攜性的巨大優勢,電子書1.0也只能實現對紙本圖書的不完全替代。

電子書2.0(E-Book 2.0),即從生產到發布都只有數字形態的圖書,但隨著數字閱讀的發展,出版界的壁壘已被打破,先出版數字版本再出版其他形式的圖書也應歸為此類。其發布時內容的可擴展性與互動性、版式的可變性開拓了全新的閱讀市場,培養了新的閱讀受眾。即使也存在電子書1.0所出現的認知地圖構建障礙導致的認知負荷問題,但其原生于數字平臺的特點削弱了信息拆分的零碎感,又通過簡單交互帶來新的圖式構建方式,電子書2.0其實已經實現了在相同或相近內容上對于紙本圖書的基本替代。

電子書3.0(E-Book 3.0),即在文字圖標等平面靜態符號之外,集成音視頻、即時信息與交互模塊的多媒體讀物。在技術持續發展的基礎上,如果能通過有效便捷的交互實現降低閱讀者內部與外部認知負荷,增加相關認知負荷的效果,那么尚在摸索階段的電子書3.0將有可能實現對紙本圖書的完全替代。

三、實時移動交互形態下的數字閱讀

在閱讀休閑化的時代,越來越多的學者提倡和強調閱讀應回歸起點,但如何回歸、怎樣才算理性有效的回歸是必須明確的問題。一味要求閱讀者拋棄浮躁甚至抵制數字閱讀并不能改變閱讀內容休閑化,電子書3.0及其之后的數字閱讀必須跳出觀念上“模擬紙本閱讀”的局限,進而針對閱讀的本質,利用技術實現閱讀者認知效率的提升。

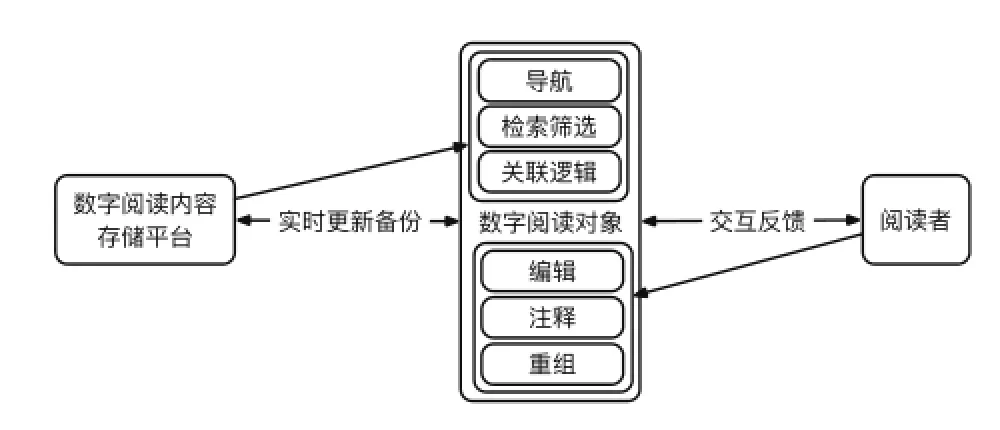

數字閱讀將原本單向度的私人化閱讀行為顛覆為多向度的社群化閱讀,這個過程實際上是將原本線性的閱讀行為擴展為網狀甚至立體。不僅允許閱讀者閱讀作者提供的文字、圖片等信息,更允許閱讀者在任意時間和空間節點閱讀與當前作品相關的信息。這些信息不僅包括當下電子書2.0已經常見的評論內容,更應包括作者對于當前閱讀信息的后續或前導信息、與當前閱讀信息點相關的其他解釋性或衍生性信息、其他閱讀者對于當前信息的理解與疑問、作者對于疑問的解答或對原文的修改等。可以想見,這些信息與原本的閱讀對象相比是零碎的但又是極其體系化的。這更像是紙本閱讀中通過繪制關系圖或做注釋而得到的相對認知負荷。依托實時移動交互平臺,閱讀者能夠實時獲取、記錄和組織最新的信息,這些信息并不限于文字和圖片,而是以實拍影像、動畫影像、音樂音效的形式呈現,結合交互時的即時反饋,為閱讀者在立體空間內構建某一核心信息的個性化體系(如圖1)。

圖1 閱讀者構建的信息體系

這種方式完全顛覆了紙本閱讀中閱讀者受到時間、空間和信息檢索的限制,需要花費閱讀外時間將信息網絡化、體系化,但同時面臨的挑戰則是人類面對大量形式相同的片段信息時,信息加工系統能否承受相應的認知負荷。因此,不同媒體呈現方式和設計良好的交互是數字閱讀擺脫模仿紙本閱讀的合理途徑,也使下一代數字閱讀載體在形式上更趨近通常意義上的“軟件”,而不是“書本”。在設計上,更加注重閱讀者在閱讀過程中的信息接收效果,即在閱讀行為的表層體驗之上強調信息獲取體驗。數字閱讀的設計在本質上是信息構建與用戶體驗相結合的設計。結合Schmitt的用戶體驗體系,綜合感官體驗、情感體驗、思考體驗、行動體驗和關聯體驗五個方面?與Rosenfeld等研究者的信息構建核心要素模型?,筆者提出數字閱讀內容與閱讀者的生態模型(如圖2)。

圖2 數字閱讀內容與閱讀者生態模型

如模型所示,閱讀者與閱讀內容存儲平臺之間通過集合數字閱讀產品核心功能的閱讀對象進行連接。數字閱讀對象保持與存儲平臺間的實時更新,根據不同閱讀者的需求創建單獨備份,并在其他閱讀者檢索匹配時復用。閱讀者與數字閱讀對象直接交互,進行多種媒體形式的閱讀、編輯、注釋,并可根據自身需求對材料進行重組備份為個人化材料。在模型中,核心功能的實現在于數字閱讀對象本體的設計與開發,其中導航、檢索篩選、關聯邏輯等模塊是材料組織的核心,應基于認知心理學進行開發并在使用中不斷優化。實時更新備份與交互反饋是提升數字閱讀體驗效果兩大基本功能的保證,也是數字閱讀從模仿紙本閱讀到替代紙本閱讀不可或缺的要素。在模型基礎上設計創建符合認知規律的數字閱讀產品,或許可以使數字閱讀擺脫模仿的窠臼,真正發揮數字閱讀優勢,使其為人類文明傳播發展做出更大的貢獻。

數字閱讀在曲折中不斷前行,從誕生之日起即存在爭議。但技術不成熟不代表方向不正確,也正如麥克盧漢所言,技術對于人類的影響不是發生在意見和觀念層面上,而是要堅定不移、不可抗拒地改變人的感覺比率和感知模式?。當數字閱讀相關技術逐步發展,人類思維也逐漸適應了可交互數字閱讀帶來的從線性到網狀和立體的思維與認知方式上的變化,就有可能最大化地依靠相關認知負荷提高信息獲取與處理的效率,從而真正讓數字閱讀替代紙本閱讀成為人類獲取信息傳承文明的有效工具。

(陳京煒,中國傳媒大學藝術學部動畫與數字藝術學院講師,博士)

注釋:

① 史蒂文·羅杰·費希爾.閱讀的歷史[M].北京:商務印書館,2009:6.

②③全國國民閱讀調查課題組.2014年全國國民閱讀調查十大結論[J].出版發行研究,2015(5):5-8.

④ 王余光,汪琴.世紀之交讀者閱讀習慣的變化.圖書情報知識,2005(8):5-8.

⑤⑨劉寬虎.產品替代規律理論及其應用[J].陜西師范大學學報(哲學社會科學版),1996(25):57-61.

⑥ Sweller J. “Cognitive load during problem solving: Effects on learning”[J]. Cognitive Science, 1988(12): 257-285.

⑦ 趙立影,吳慶麟.基于認知負荷理論的復雜學習教學設計[J].電化教育研究,2010(4):44-48.

⑧ 劉儒德,牟書,舒華.學習者生成圖解對說明文閱讀理解和應用的效果[J].心理發展與教育,2005(3):74-77.

⑩ 百道新出版研究院.2011中國電子書產業研究報告(內部版):19-23.

? 司國東,趙玉,宋鴻陟.認知負荷視角下的移動閱讀研究[J].中國遠程教育,2013(6):51-55.

? Schmitt B. “Experientialmarketing”[J]. Journal of Marketing Management, 1999(15):53-67.

? Rosenfeld L, Morville P. Information Architecture for the World Wide Web [M]. O'Reilly Media, Inc. 2002.

? 赫伯特·馬歇爾·麥克盧漢.理解媒介[M].北京:商務印書館,2001:46.