新升格專科院校數據采集存在的問題與對策

鄧學銘

【摘 要】以廣西幼兒師范高等專科學校為例,闡述新升格院校在全校性數據采集中存在的問題,并提出相應的對策,確保數據采集的有效、準確、完整,為學校領導的科學決策、學校的發展提供數據支撐。

【關鍵詞】新升格院校 職業院校 數據采集 問題 對策

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2016)06C-0017-03

隨著教育事業的不斷發展,作為教育統計的一項重要基礎性工作,院校數據的采集已經成為國家和地方教育主管部門不斷完善職業院校宏觀管理的重要途徑,并作為加快推進教育信息化建設的主要抓手,納入國家和省級教育發展戰略中統一謀劃。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》提出:“制定學校基礎信息管理要求,加快學校管理信息化進程,促進學校管理標準化、規范化。推進政府教育管理信息化,積累基礎資料,掌握總體狀況,加強動態監測,提高管理效率”。《廣西教育信息化建設三年行動計劃(2015—2017年)》也提出:“建成廣西教育管理公共服務平臺,教育管理信息系統不斷完善,基礎數據庫動態更新,為教育管理和宏觀決策提供支撐和服務”。

當前,面臨教育行政主管部門眾多系統平臺的數據采集任務,職業院校如何能夠高質量地完成數據采集工作,并通過對海量數據進行分析,開展自我診斷、自我評估等一系列院校研究活動,深入掌握院校發展現狀,揭示發展中存在風險,是職業教育改革與發展過程中諸多學者研究的熱點問題。作為新職業院校評估方案一個重要創新,高等職業院校人才培養工作狀態數據采集平臺(以下簡稱數據平臺)在反映職業院校人才培養工作中積累了許多成功的經驗,在院校發展研究中發揮了越來越重要的角色。數據平臺已經成為教育行政部門對高職院校進行宏觀指導,建立高職院校自律、社會參與、市場監督、教育行政部門宏觀指導等多方共同參與的教育質量保障體系,促進高職院校實現管理制度化、科學化、公開化、現代化的重要途徑。《廣西壯族自治區高等職業院校人才培養工作評估實施細則(試行)》指出,“要將《高等職業院校人才培養工作狀態數據采集平臺》建設作為評估工作的重要內容,不斷完善、實時更新”。同時,院校需要在專家組進校前30天內提交人才培養工作書面自評報告和近3年來數據平臺信息,并同時在網站上向社會公布。本文將以數據平臺作為研究對象,基于廣西幼兒師范高等專科學校升格5年來數據采集工作的探索,提出新升格職業院校全校性數據采集的改革思路和具體實踐步驟,為其他院校完善數據采集工作提供參考。

一、數據采集存在的問題

廣西幼兒師范高等專科學校于2009年3月獲教育部批準由原廣西幼兒師范學校升格的一所公辦全日制普通高等專科學校,現為廣西唯一一所獨立建制的幼兒師范高等專科學校。盡管廣西幼兒師范高等專科學校已經在2010—2013年連續四年開展數據平臺的采集工作,但仍然存在許多問題。

(一)教師教育統計觀念不足,教育統計工作滯后于學校的發展。升格初期,大多數教師都是從中專辦學時代直接進入到大專。與大專層次辦學相比,由于中專時代辦學規模比較少,學生僅有2000名左右,所需要采集的數據內容相對簡單,并且主要依靠幾名行政人員完成,大部分教師均沒有參與到全校性數據采集的實踐經驗。經過升格后四年的快速發展,全日制在校生規模發展到近7000人,年培訓人次突破萬人,校內外教師近600名,專業(方向)增長到23個,數據采集信息量呈幾何倍數增長。由于大部分教師教育統計觀念的缺乏,各業務部門、教學系部往往把數據采集當成上級布置的一項“任務”被動地接收完成,沒有與部門的日常工作有效地結合起來,也無法體會到院校數據會為國家和地區教育事業發展的政策制定起到至關重要的支撐作用,教育統計工作遠遠滯后于學校的發展。

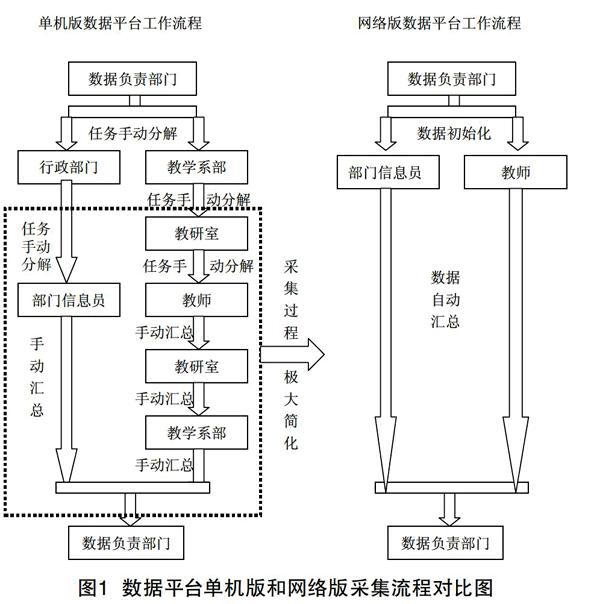

(二)數據平臺缺乏基于互聯網的應用,采集過程煩瑣且缺乏監控。全校性數據采集工作最初使用單機版數據平臺,通過EXCEL電子表格的形式開展數據采集工作。由于單機版數據平臺并不是基于網絡技術研發的,無法充分利用互聯網開放共享的優勢,采集任務必須通過自上而下將電子表格純手工依次分解到各教學系部/行政部門、教研室/科室、教師/行政人員進行填報。在數據匯總的時候,同樣需要純手工方式逐級自下而上層層匯總,采集過程極其煩瑣,工作量和壓力特別巨大。由于無法對數據采集過程進行有效的監控,數據采集責任部門只有等到規定結束時間截止后,才能夠獲得全校數據的采集結果。對于部分數據由于各種原因造成的拖延、數據缺漏等情況,無法做到提前介入,導致一些數據必須反復采集,數據采集工作開展非常被動。

(三)漏填錯填現象比較普遍,教師對數據指標理解不準確。作為一所以教育、音樂、美術、文秘等文科專業為主的師范類院校,廣西幼兒師范高等專科學校絕大部分教師均是文科類專業畢業,計算機操作水平不高,對EXCEL電子表格的相關操作不熟練,經常出現輸入的字體、字號不統一,大量漏填錯填的情況。如課程設置,填報的數量不及實際開設課程設置的1/3;在教師性別選擇,由于少數教師漏選導致數據匯總出現男教師+女教師不等于全校專任教師總數等情況。同時,由于指標涵蓋的信息量比較大,盡管教師長期承擔著教學實踐活動,擁有著十分豐富的教學經驗,但由于面向教師開展教育統計培訓不足,教師對部分指標的理解仍然存在偏差。如不能區分“平行班”和“合班”的差別;不能理解統計的時期是在一個學年內發生的事情,將自己近幾年的數據全部填報到平臺中;在“雙師型”教師的選擇上,沒有充分理解指標的定義進行嚴格的自我評估等。

(四)數據采集缺乏統一工作規范,采集質量不高。數據是由各部門的干事、一線教師采集,并經過部門人員由下往上層層匯總。由于缺乏統一的工作規范,監督和約束措施不健全,數據采集職責不清,各部門采集的結果缺乏向分管校領導、業務處室領導反饋與審核,數據“兩張皮”的現象時有發生,數據采集質量不高,這給數據后期的核驗、匯總和分析帶來很大的困難,極大地影響了數據的準確性、有效性和完整性,數據無法充分反映學校人才培養工作的成效。