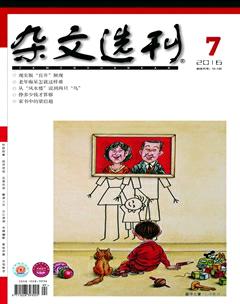

綁架家長的作業

陳方

據說,每年春暖花開的四五月份都會讓一批杭州家長為之色變。《錢江晚報》5月16日報道,養蠶幾乎成了杭州小學三年級科學教材的“規定動作”。這個規定動作,讓兩萬多名小學生家長徹底抓狂。為了讓幾粒比芝麻還小的蠶卵完成整個生命周期,有的家長帶著孩子一起去公園偷摘桑葉,有的輾轉找到農業科研單位的朋友要幾片,有的驅車幾十公里去農村找,有的通過淘寶快遞……全杭州的小學生家長似乎都在為桑葉而糟心。

老師動動嘴,家長跑斷腿。這已經成為教育界的一種普遍存在。素質教育推進以來,傳統式書面作業相比以前大量減少,取而代之的是各種體驗型、參與型作業。制作一份手抄報、簡單縫制一個小手工,這都是很“低級”的“素質作業”了。我身邊的同事正在被一份“高級作業”折磨,四年級的孩子,老師留的作業竟然是要寫一個話劇劇本;另外一位朋友家孩子的作業是,制作五個菜譜,要求有涼有熱,把制作過程圖文并茂地繪制到A4紙上。老師美其名曰鍛煉孩子動手能力,但這些作業到底是留給孩子的還是留給家長的,老師和家長也都心知肚明。

以“素質”之名,行“奇葩”作業之實,此類現象不勝枚舉。基于家長的弱勢地位,無論老師留的作業有多奇葩,家長們大多也不敢明面反對,最多是腹誹或者背后抱怨一通了事。慶幸的是,這類“綁架家長”的家庭作業已經逐漸超越教育層面的關注,被公共輿論所詬病。比如,近日杭州市三年級小學生的“全民養蠶”一事引發的爭議,刷爆了朋友圈。

客觀地說,老師為孩子留的這個“規定動作”并非毫無意義,據報道,杭州小學生的科學教材中有《動物的生命周期》的課程,這個課程以蠶寶寶的一生為例進行教學,包括“孵出的新生命、生長變化、蛹變成了什么、生命周期”等等。老師希望通過養蠶,開拓孩子的視野,知道勞動的辛勤,認識生死的神奇,感知生命的偉大,鍛煉責任的意識……殊不知,這樣一份作業卻讓家長因為找不到桑葉而愁斷肝腸。

一堂活生生的生命教育課,就這樣被搞成了一場讓人哭笑不得的“養蠶運動”。

孩子的成長離不開家庭教育,強調家庭教育的重要固然沒錯,但家庭教育的重要,并不等于學校老師在布置作業時可以“綁架”家長。如何讓家庭作業不再綁架家長,我們還必須要強調學校和家庭,即老師和家長的“責任邊界”。

要知道,那些不切實際的“素質作業”非但不能有效提高孩子的素質,反而會催生更多的“拼媽族”,拉大家長和老師間的嫌隙。

【原載2016年5月18日《燕趙都市報·燕趙觀點》】

插圖 / 代寫 / 趙玉寶