里約奧運會周期張繼科“前三板”技術分析

黃浩耿

(華南師范大學 體育科學學院, 廣東 廣州 510006)

?

里約奧運會周期張繼科“前三板”技術分析

黃浩耿

(華南師范大學 體育科學學院, 廣東 廣州510006)

摘要:采用三段評估法對2015年張繼科兩場不敵馬龍的比賽與2014年乒乓球世界杯半決賽、決賽的比賽進行數據統計分析,企圖找出在里約奧運會周期張繼科“前三板”的技術運用的優勢與不足,以便更好地制定訓練計劃與處理比賽中技戰術的運用。結果顯示:2015年張繼科兩場不敵馬龍的比賽,發球未能為第三板的進攻很好的做鋪墊,第三板使用的技戰術過于保守,未能限制對手搶先上手,時常陷入被動。接發球的技術使用或落點不盡合理,使用擺短、劈長、晃等技術過多,未能給對手的發球搶攻帶來實效性的控制。

關鍵詞:乒乓球;張繼科;里約奧運會;前三板

2012年張繼科獲得倫敦奧運會乒乓球男單冠軍,成為中國乒乓球男單唯一一名現役的大滿貫運動員。2014年世界杯張繼科又獲得第一位“新塑料球”男單世界冠軍,在新塑料球時代具有著重要的意義,同時也是離張繼科本人“雙滿貫”只有一步之遙。原本士氣正旺受國家隊總教練劉國梁及行內人士的高度評價的“藏獒”,在2015年竟輸掉5場外戰、兩度不敵隊友馬龍,如此大幅度的爆冷與失常在國際乒壇上還是極為少見。在備戰里約奧運會和沖擊雙滿貫的路上,張繼科的2015年走得異常艱辛,面對成績一次又一次的下滑,處于低迷期的張繼科必須積極分析原因調整心態,并不能一味認為是對比賽的重視程度不夠而引起的比賽失利,而只能對競賽過程中最新的動態數據進行梳理分析,才能更好地面對來自現階段新球、自身技術風格和打法的挑戰。其中“前三板”技術包括發球、接發球和發球搶攻,在比賽中的重要性體現在它是進攻的組織者,可以直接得分、為下一板的搶攻或是主動進入相持奠定基礎,對比賽的勝負起著關鍵性的作用[1]。基于此,本研究將2015年兩度不敵隊友馬龍的比賽進行“前三板”的技術分析,企圖找到與2014年第35屆世界杯半決賽、決賽相比之下技戰術所存在的不足,以便在訓練中提供參考意見。

1研究對象與方法

1.1研究對象

2015年德國公開賽總決賽、國際乒聯巡回賽總決賽半決賽張繼科兩場不敵隊友馬龍的比賽視頻的發球、接發球及第三板的落點、使用技術。

1.2研究方法

1.2.1文獻資料

通過中國知網、維普期刊網、萬方數據庫等網站查閱與本研究相關的器材改革、技戰術等論文期刊及《乒乓球長盛的訓練學探究》、《乒乓球教學與訓練》等書籍,為研究文的選題、研究思路的確定、論文撰寫提供理論依據。

1.2.2錄像觀察

對2015年德國公開賽總決賽、國際乒聯巡回賽總決賽半決賽兩場不敵隊友馬龍的比賽視頻的發球、接發球及第三板的使用技術進行觀察分析。

1.2.3三段評估

本研究參考張曉蓬等專家在《乒乓長盛的訓練學探索》一書中的三段指標評估標準(表1)。其中發搶段為發球、發球搶攻,即第一、三板球,接搶段為接發球、接發球后第四板的銜接,即第二、四板球,第五板球及第五板以后為相持段。并對研究對象每場的發搶段、接搶段、相持段中的使用率和得分率進行對比分析[2]。計算方法如下:

得分率 = 段得分 /(段得分 + 段失分)×100%

使用率 = (段得分 + 段失分)/(全局得分 + 全局失分)×100%

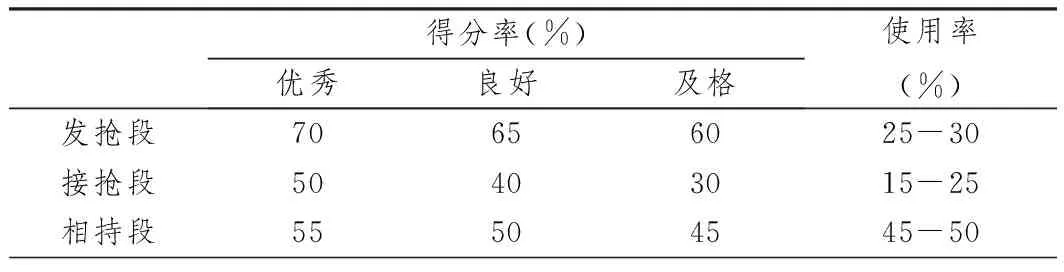

表1 單打比賽三段指標評估標準[2]

1.2.4數理統計

對比賽錄像所得數據進行記錄,獲得原始數據以Excel格式輸入并建立數據庫,利用該軟件進行樣本檢驗分析。

2結果與分析

2.1全場比賽所得三段數據的分析

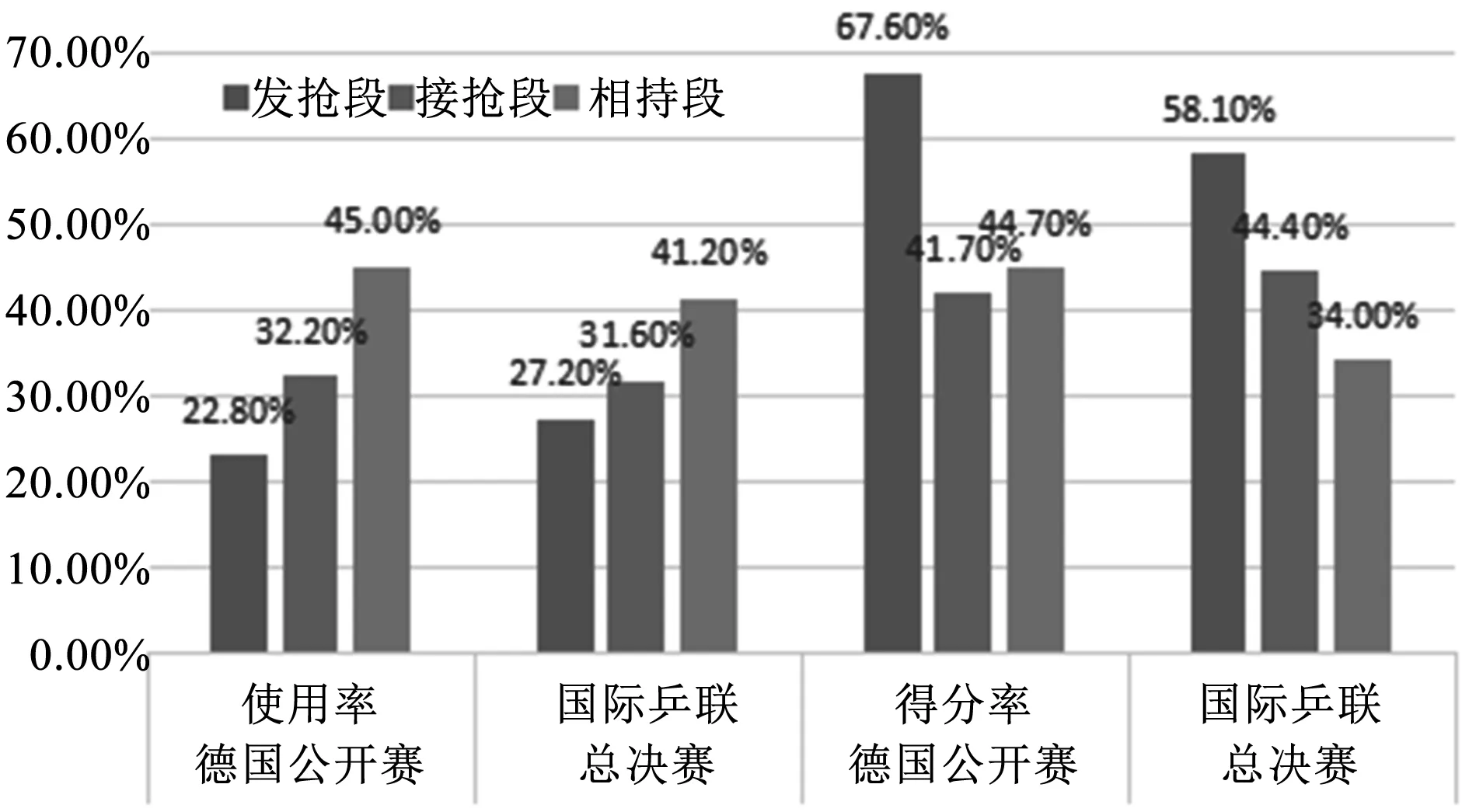

從圖1可以看出張繼科在德國公開賽的決賽其發搶段使用率只用22.8%并沒有在評估標準的適應范圍內,而在國際乒聯巡回賽總決賽半決賽的時候其相持段的使用率相比之下也是略低于評估標準的適應范圍。從兩段所對應的得分率來看,德國公開賽決賽其發搶段得分率較高,在良好到優秀之間,在對手是2015年度連續8個月男單世界排名第一的馬龍時,其發搶段得分率能夠達到67.6%實屬不易,但在發搶段使用率僅有22.8%的情況下,如此高的得分率也未能為張繼科在本次比賽中取得絲毫的勝算,反而成為時常陷入被動相持階段的主要原因,而這個結論來自于相持段的得分率都未能達到及格線。再次,該兩場比賽中的接搶段的使用率都高出單打比賽三段評估標準6~7個百分比。如此高的使用率有兩種可能性:其一,接發球的技術使用及落點較為合理,能夠在前四板取得該回合的勝利;其二,是接發球的技術使用或落點不盡合理,被對方發起發球搶攻且在前四板結束比賽,從圖1可以看出,該兩場比賽發搶段的得分率都只是略高良好線的劃分值,可見兩場比賽接搶段使用率高是來自第二種原因(其接發球技術使用或落點不盡合理)。

圖1 張繼科三段評估統計數據分析

根據2014年第35屆乒乓球世界杯半決賽和決賽的數據分析[1],張繼科在比賽中發搶段積極主動進攻,發搶段的使用率與這兩場不敵馬龍比賽相比較高,在合理的使用范圍內。但得分率都與及格線相差較大,未能完全發揮出發搶段的威脅力來制約對手的技戰術。可見張繼科在發搶段的技術使用或落點做了相應的改變。沒有像以往一般積極主動的進攻,而是通過觀察對手的接發球技術和使用的質量落點來做出判斷,一旦上手搶攻較以前有較大的改觀,該論點將從下文的發球技術及第三板技術進行詳細分析。而我國乒乓球項目之所以能夠長時間在世界乒壇稱霸,其主要的原因之一便是中國乒乓球運動員的技術風格在于重視前三板,能夠積極創造出主動進攻的機會[3]。加以歐洲選手的技術特長在于中遠臺的相持及正反手反抽,所以張繼科一旦在沒有把握好發搶段主動進攻優勢,陷入被動相持將不能很好發揮出亞洲前三板的技戰術風格。可見張繼科在現階段發搶段的技術使用還不盡合理,必須在保證該段的得分率的前提下,積極主動進攻提高發搶段的使用率,發揮出本身應有的技術風格。

其接搶段及相持段方面,在第35屆乒乓球世界杯的比賽中,張繼科在兩場比賽中接搶段的得分率高達52.2%和70.4%,均遠高于接搶段的得分率優秀劃分值。可見接發球及第四板銜接技術與落點的使用較為合理。雖其使用率不高,但從相持段的得分率可以看出,在能夠積極主動直接得分的情況下,敢于進攻搏殺,在未能直接得分的情況下主動進入相持,有意識地拉弧圈到對方的反手位找機會,突然拉、沖對方空當爭取主動。以至相持段得分率較高。橫向比較,在第35屆乒乓球世界半決賽、決賽上,張繼科的接發球及第四板的銜接非常合理。相比之下,2015年兩度不敵馬龍的比賽中,接發球技術過多的使用控制過渡技術,未能很好判斷來球,爭取主動進攻。

2.2發球落點及技術運用分析

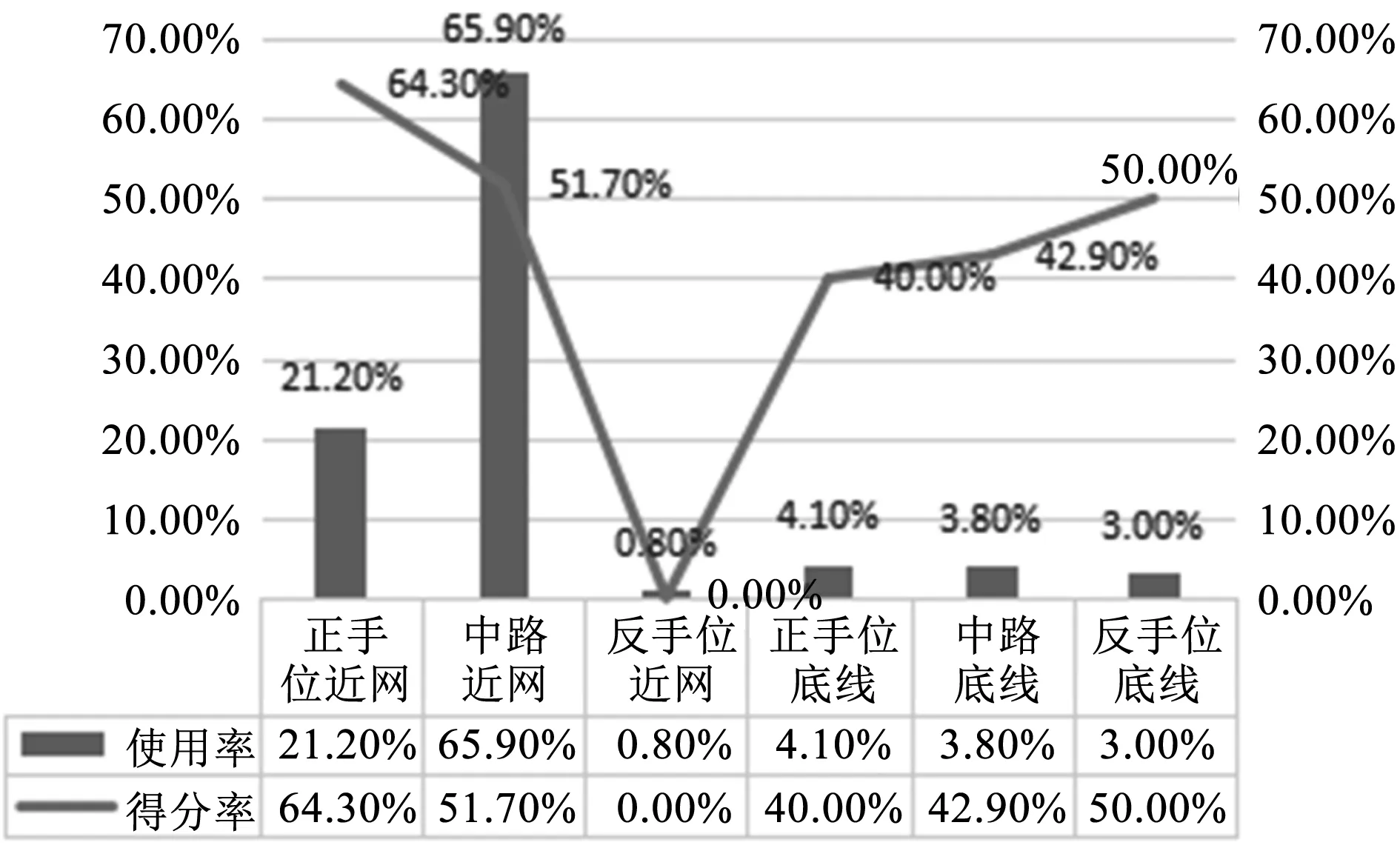

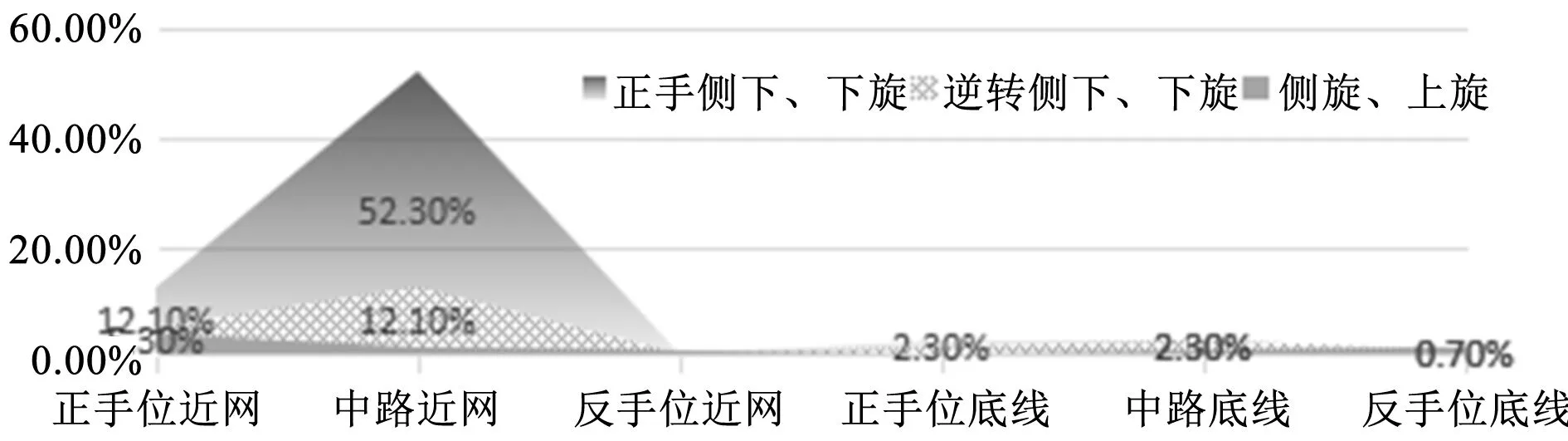

在乒乓球技術中,發球是唯一不受對手來球制約的技術,它具有極強的主動性,可以選擇自己最合適的站位,根據自己的戰術意圖將球合理地發至對方球臺的任何位置[4]。從圖2這兩場比賽的落點可以看出,張繼科的發球落點主要集中在近網區三個不同的落點來控制對方,偶爾突擊對手底線長球,利用發球落點的變化贏得主動進攻的機會。從技戰術方面采用發球近網來制約對手的接發球搶攻屬于比較合理,突擊對手底線起到出其不意、攻其不備的效果。從發球性能上可以看出,張繼科發球屬于一種以速度、落點為主配合旋轉的發球。此類發球要求短球落點多變且近網,長球要求長至端線底邊。不過在觀察這兩場比賽時,可以發現張繼科發球落點還不夠嚴密,短球落點過于集中中路近網且時而冒高出臺,未能完全制約對手的接發球搶攻。從得分率便可看出,落點在中路近網時,得分率并不高。

圖2 發球落點及效果

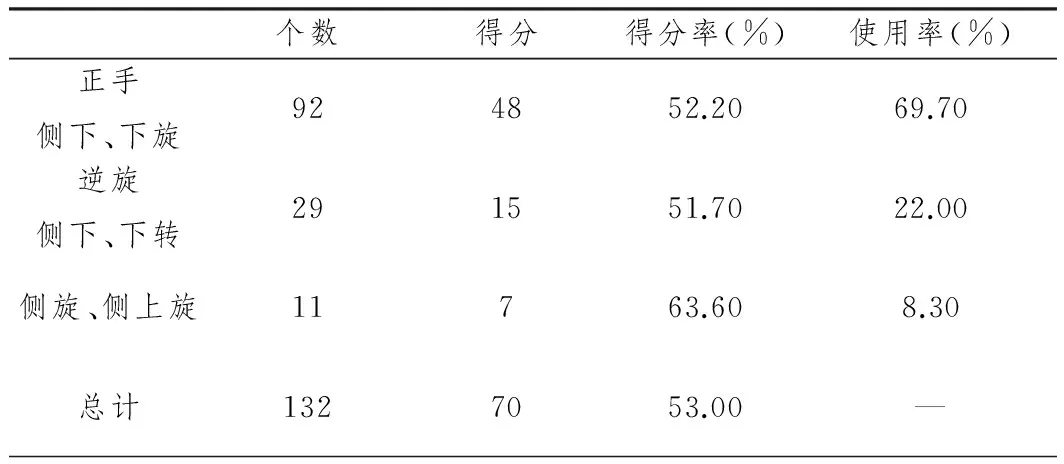

周瑞琪教授在《對乒乓球前三板技術訓練的分析》一文中認為發球的旋轉、落點、速度這三者在競技乒乓球運動中是相輔相成缺一不可,在高水平競技中其旋轉是高質量發球的基礎[5]。而高質量的發球可以直接得分或是限制對手回球的質量,從而為下一步進攻創造積極搶攻的機會。從表2可以看出,張繼科的發球旋轉使用率最高的是正手側下、下旋,使用率達到69.7%。逆旋轉的發球原本是張繼科的拿手好戲,在比賽中使用率與得分率都極高,在第35屆乒乓球世界杯單打半決賽、決賽勝局中逆旋轉下旋、側下旋的使用率高達63.2%,得分率62.5%,可見逆旋轉的發球質量較高,對對手的威脅較大。不過在這2015年兩負馬龍的比賽中,逆旋轉側下、下旋的使用率只有22.00%,形成了以正手側下、下旋為主,逆旋轉側下、下旋為輔的發球旋轉。可見,張繼科的發球技術及發球的戰術布置與巔峰時相比有所改變。

表2 發球旋轉統計表

圖3 各旋轉發球對應落點分布圖

從圖3可以看出,正手側下、下旋及逆旋轉側下、下旋的發球主要以近網為主,落點較集中于中路近網和正手位近網兩個區域。而側旋、側上旋的發球落點分布較為均勻,有短球制約對手率先搶攻也有突擊對手底線長球。從技戰術層面理解張繼科在發球旋轉與落點環節的運用較為合理,但從較低的發搶段使用率層面來理解(圖1數據),發球環節未能有效限制對手的接發球搶攻或是為自己的第三板進攻、銜接創造良好的進攻機會。正如圖2得分數據所示,較高使用率的發球技術其得分率并不高。

2.3第三板技術運用分析

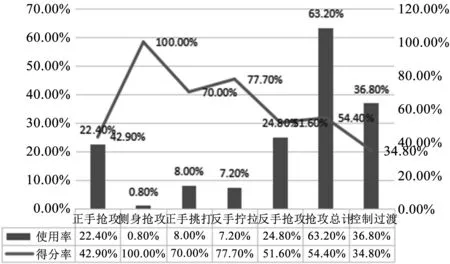

第三板技術分為搶攻和控制過渡兩種技術,其中搶攻包括正反手搶攻、側身搶攻、臺內反手擰拉、正手挑打等技術,控制過渡包括擺短、劈長、晃、撇等技術。由圖4可以看出,張繼科在第三板搶攻總計的使用率達到63.20%,其中以反手搶攻、正手搶攻為主要進攻手段,臺內短球搶先上旋則使用反手擰拉(使用率7.20%)和正手挑打(使用率8.00%)為輔助進攻手段。根據林炳光論文的指標來評價,發球后使用搶攻技術的使用率63.2%在男子乒乓球運動員使用率屬于中等水平[3]。通過橫向與2014年第35屆乒乓球世界男單比賽的第三板搶攻使用率71.1~75.7%相比,圖3搶攻總計的使用率下降了約10個百分比。說明張繼科在發球搶攻段使用的技戰術存在善有探討的地方,發球后未能發起積極搶攻技術,說明戰術布置不盡合理或是發球質量不高(落點、旋轉選擇不恰當)。發球后過多地使用過渡控制技術,喪失了發球搶攻的主動機會,導致被動陷入相持被對手發起搶攻,從數據可以看出,使用控制過渡技術后該回合的得分率只有34.8%,是所有接發球技術得分率最低的一個。錄像觀察發現第三板的控制過渡技術中,張繼科擺短至對手馬龍中路偏正手位近網短球結合撇、晃至馬龍反手位底線長球,企圖控制馬龍搶先上手,尋找起手質量較低的上旋球發起反攻。但從較低得分率來看,該技戰術使用有待完善。面對超一流水平的國際選手,光靠控制過渡技術并不能真正控制比賽場面取得絕對性優勢。只有做到發球搶攻一體化方能制約對方搶先上手或回球質量下降,可見這便是導致張繼科在這兩場比賽失利的主要原因之一。

圖4 第三板使用技術及效果

2.4接發球落點及技術運用分析

接發球所使用的技術,是在前三板戰術運用的范疇,它關系到是否能夠對整個比賽取得主動起著主要的作用。劉建和教授在接發球戰術章節提到,在比賽中,雙方都力爭積極主動,在運用接發球戰術時,要樹立搶先爭主動的意識,合理運用不同的技術手段結合自身特長技術去搶先上手爭取主動進攻,如果處理不當很快便陷入被動相持或是回球質量不高陷入對手布置的戰術[4]。即接發球是接發球員在該回合的第一板,其使用回球技術及質量將關系到該回合的勝負。從圖5接發球技術及效果可以看出,張繼科在接發球使用技術上,控制過渡使用率高達57.8%,遠高于搶攻技術的42.20%。在搶攻技術上,主要使用反手擰拉和反手搶攻技術,正手搶攻與側身搶攻的使用頻率較低,當然有一部分原因是由對手馬龍的發球落點所決定,不過從錄像可以看出,張繼科在馬龍突擊反手位底線長球時,較多的是使用反手搶攻對手反手位,從得分率可以看出其效果一般,得分率只有15.60%,而較少使用側身搶攻技術,從數據可以看出,一旦使用側身搶攻技術其得分率高達75.00%。可見張繼科在處理突擊底線長球時不夠果斷,使用技術保守單調不敢變線以及側身步伐移動較為遲緩等。

在接發臺內短球時,張繼科選擇的是使用擺短、劈長等技術接發,反手擰拉技術使用率只占21.90%。該數據只占使用控制過渡技術約1/3,可見,在處理臺內短球時,張繼科不敢積極主動上手,過多的使用較為保險的接發球技術。而從得分率來控制過渡的保險技術并不高,在原本想通過擺短、劈長限制對手搶先上手破壞回球質量,尋找機會進行反攻的戰術,反而經常陷入被動相持或是直接第四板接搶段失分,可見該戰術效果較差,未能真正獲得比賽的主動性。

圖5 接發球技術及效果

3結論與建議

3.1結論

3.1.1在發球環節的落點上,通過近網短球控制對手搶先上手,偶爾突擊對方底線長球,目的在于爭取主動進攻。旋轉方面,以正手側下、下旋為主,逆旋轉側下、下旋為輔,但其效果一般。

3.1.2在第三板使用技術上,搶攻技術的使用率有所下降屬于中等水平。過多的使用控制過渡技術,不利于發球后的積極主動進攻,主張控制尋找對手失誤而進行反攻。

3.1.3在整個發球搶攻段,張繼科使用的技戰術過于保守,未能限制對手搶先上手。時常陷入被動,是整個比賽未取得勝利的主要原因之一。

3.1.4在接發球使用技術上,使用擺短、劈長、晃等技術過多,未能給對手的發球搶攻帶來實效性的控制。

3.2建議

3.2.1在發搶段方面,在保持發球落點長短合理結合的前提下,加強發球方式與旋轉的多樣化。各旋轉應多交換結合使用,做到轉差較大、動作隱蔽和突然。第三板搶攻時積極調整步伐注意主動迎球創造更多主動得分機會。樹立敢于搶攻的意識,減少使用的控制過渡技術,注意調整攻防轉換的節奏,并積極主動側身使用正手搶攻技術,加強兇、狠、轉、變的能力,減少無謂失誤。

3.2.2接發球要以穩中帶兇為主,對于旋轉較強、路線較短的臺內球使用控制過渡技術時要注意回球的速度、落點以及角度的調動。對于旋轉較弱、冒高的臺內球要敢于挑打、擰拉,破壞對手的發球搶攻。對于半出臺長球一定要積極調整步伐主動上手、果斷搶攻,同時注意力量、旋轉與落點的合理結合,調動對手跑動,尋找再次進攻的機會。

參考文獻:

[1]黃浩耿.首位新材料男單世界冠軍張繼科前三板技術分析[J].體育文化導刊,2015(05):88-91.

[2]國家體育總局《乒乓球長勝考》研究課題組.乒乓長勝的訓練學探索[M].北京:北京體育大學出版社,2002:112-113,223.

[3]林炳光,世界男子優秀乒乓球運動員“前三板”技戰術運用規律及趨勢研究[D]//北京:北京體育大學,2009.

[4]劉建和.乒乓球教學與訓練[M].北京:人民體育出版社,2011.

[5]周瑞琪.對乒乓球前三板技術訓練的分析[J].武漢體育學院學報,2001(06):80-81.

[6]岳海鵬.乒乓球技戰術與訓練之四——乒乓球打法與戰術[M].北京:人民體育出版社,2002,42-49.

[7]龐賡,王海燕.第50屆世界乒乓球錦標賽男單冠軍王皓技戰術分析[J].吉林體育學院學報, 2010,26(2):57-59.

收稿日期:2016-04-09

作者簡介:黃浩耿(1990-),男,廣東揭陽人,碩士研究生,主要從事乒乓球教學訓練與理論。

中圖分類號:G846

文獻標識碼:A

文章編號:1009-9840(2016)03-0041-05

An analysis of Zhang Jike's first three bat skill during the Rio Olympic Games cycle

HUANG Hao-geng

(SchoolofPhysicalEducationandSportsScience,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou510006,Guangdong,China)

Abstract:The "three-phase method" is used to make a statistical analysis of the data in 2015 that Zhang Jike lost two matches to Ma Long and the 35th World Cup semi-final and final matches in 2014, in an attempt to locate Zhang's technical advantages and deficiencies in the first three bats before Rio Olympics so as to better develop training plans and process technical and tactical use in competitions. Results show that in the two matches that Zhang lost to Ma in 2015, his serve failed to do a good foundation for the third version of the offense, and the third version skill is too conservative to limit the opponent's first receive. The use of receive technology and placement serve is not reasonable, and too much use of drop shot/split long skills failsto bring effective control to the rival's attack after service.

Key words:table tennis; Zhang Jike; Rio Olympics; the first three bats