MCF-7細胞核的電化學行為研究①

王 倩,張 靜,張麗茹,王喜潔,朱金玲,崔繼文

(1.佳木斯大學藥學院,黑龍江 佳木斯 154007; 2.佳木斯大學基礎醫學院,黑龍江 佳木斯 154007)

?

MCF-7細胞核的電化學行為研究①

王倩1,張靜1,張麗茹1,王喜潔1,朱金玲2,崔繼文1

(1.佳木斯大學藥學院,黑龍江 佳木斯 154007; 2.佳木斯大學基礎醫學院,黑龍江 佳木斯 154007)

摘要:目的:研究人乳腺癌細胞(MCF-7)細胞核的電化學行為,為拓展細胞電化學的應用領域提供理論基礎。方法:采用單線掃描伏安法研究MCF-7細胞核的電化學行為,使用倒置熒光顯微鏡觀察細胞核提取結果,采用高效液相色譜法分析了細胞核中的嘌呤堿基。結果:MCF-7細胞核在MWCNTs-IL/GCE上出現兩個氧化峰,分別歸因于黃嘌呤與鳥嘌呤的氧化反應和腺嘌呤與次黃嘌呤的氧化反應。結論:MCF-7細胞核中的嘌呤堿基在MWCNTs-IL/GCE上具有較好的電化學響應,該電化學法有可能用于細胞核內嘌呤的檢測。

關鍵詞:MCF-7;細胞核;MWCNTs-IL/GCE;單線掃描伏安法

近年研究表明細胞內具有電化學活性物質,采用循環伏安法測試能夠得到較好的電化學信號,在此基礎上發展起來的細胞電化學,雖然歷史較短,但卻因其具有簡單、快速、靈敏度高、費用低等優點,從而在生物分析領域受到極大的重視;然而目前對于細胞伏安響應的研究還僅限于對于完整細胞的電化學響應的探討[1~6],對于細胞內部各種細胞器的電化學響應的研究目前還沒有開展,而這方面的研究對于細胞電化學進一步的應用具有極為重要的意義,故本文以人乳腺腫瘤細胞(MCF-7)為模型細胞,研究其細胞核的電化學響應,為拓展細胞電化學的應用領域提供理論基礎。

1實驗部分

1.1試劑與儀器

電化學工作站,上海辰華儀器有限公司;HH.CP-T型二氧化碳培養箱,上海一恒科學儀器有限公司;Olympus倒置熒光顯微鏡,日本Olympus公司;安捷倫1100高效液相色譜儀系統,美國安捷倫科技(中國)有限公司;人乳腺腫瘤細胞MCF-7,東北林業大學贈送;普利萊細胞核包漿制備試劑盒(含有核提取試劑與胞漿提取試劑),北京普利萊公司;Janus Green B(吉姆薩染液),次黃嘌呤,黃嘌呤,鳥嘌呤,腺嘌呤,Sigma公司;多壁碳納米管(MWCNTs),深圳納米港有限公司;離子液體(IL),J&K Chemical Ltd.;優級胎牛血清、DMEM培養基、雙抗(鏈霉素和青霉素),Gibco公司;其余試劑均為分析純。

1.2電化學檢測

本實驗采用三電極體系作為電化學測試系統,其中多壁碳納米管和離子液體復合修飾玻碳電極(MWCNTs-IL/GCE)為工作電極,Ag/AgCl絲為參比電極,Pt絲為輔助電極,采用單線掃描伏安法進行檢測,伏安掃描范圍為0.0~+1.1V,掃速為0.05V·s-1,通常掃描兩次,一般情況采集第一次的數據。除特殊說明外,測定均在室溫條件下進行,測定前需要在電位+0.0V下富集360s。每次電化學測定結束后,MWCNTs-IL/GCE均在pH 7.4 PBS溶液中循環伏安掃描5圈,重新得到穩定性和重復性均良好的更新電極,可用于新的測試;而如果電極跑出的背景無法重合,不斷變小,說明電極無法繼續使用,需要重新制作新的電極。

1.3MCF-7細胞的培養和收集

MCF-7細胞培養于DMEM培養液中,于37℃恒溫、5% CO2、100%飽和濕度培養箱中培養。待細胞長至培養皿面積達80 %的貼壁時,用適量的0.25%胰蛋白酶消化,放入37℃的CO2培養箱中消化至胞質回縮,細胞之間不再連接成片,加適量DMEM培養液,置37℃、5% CO2、100%飽和濕度的培養箱中繼續培養。

將生長狀態良好且長滿培養皿底的細胞依次按0.25%胰蛋白酶消化、吹打懸浮、離心(1000r·min-1,10min)后得細胞沉淀,所得細胞沉淀用pH 7.4 PBS溶液沖洗3次,然后用適量的pH 7.4 PBS溶液配成細胞懸液并計數,取一部分細胞懸液在水浴50℃作用30min后得到MCF-7細胞裂解液進行電化學測定,剩余的細胞懸液留置備用。

1.4細胞核的提取及破碎

將上一步收集備用的細胞懸液,離心洗滌,在普利萊細胞核包漿制備試劑盒中取出2mL胞漿提取試劑加入到細胞懸液中,振蕩重懸細胞,冰浴2min,將細胞懸液移至冰預冷的玻璃勻漿器內,上下研磨細胞30次,將混合物移至1.5mL離心管,在800×g,4℃離心分離5min,取管底沉淀加入1mL普利萊細胞核包漿制備試劑盒中的核提取試劑,振蕩重懸,在4000×g,4℃再次離心5min,棄上清,得到粗制細胞核;重復離心、洗滌一次得純凈細胞核;將所提取的純凈細胞核加入蛋白酶K 30min后,得細胞核破碎后溶液,用于電化學檢測和HPLC檢測。

1.5高效液相(HPLC)檢測

將細胞核破碎溶液進行HPLC檢測,進樣量為20μL,并與4種嘌呤標準品混合物的液相圖譜作對照。色譜條件:Ascenis RP-Amide柱(250mm×4.0mm ID,5.0μm);DAD檢測器;檢測波長為254nm;流動相為磷酸二氫鉀溶液,pH4.0;流速為1.0 mL·min-1。

2結果

2.1細胞核的提取

采用倒置熒光顯微鏡觀察到的細胞核提取結果如圖1所示,放大倍數20倍,象素441×358;圖1a顯示的是經吉姆薩染液染色后的原位MCF-7細胞,由圖中可見細胞核和線粒體被染成藍色,細胞核和線粒體清晰可辨;圖1b則為經吉姆薩染液染色后的純凈細胞核。對比圖1a和圖1b可知,我們所得到的細胞核已經很純凈,表明提取成功,所得到的樣品可以用于下一步的電化學檢測和HPLC檢測。為保證細胞核的提取效率和測試結果可靠性,須保證測試所用細胞核現用現提,提取過程保持全程0~4℃。另外,研磨過程中細胞的破碎程度,直接影響到細胞核的提取效率,本文經摸索發現勻漿研磨30次最為適宜;少量多次也可以提高提取效率。

圖1經吉姆薩染液染色后的MCF-7細胞和細胞核

(a. 原位染色的細胞核;b. 提純后的細胞核)

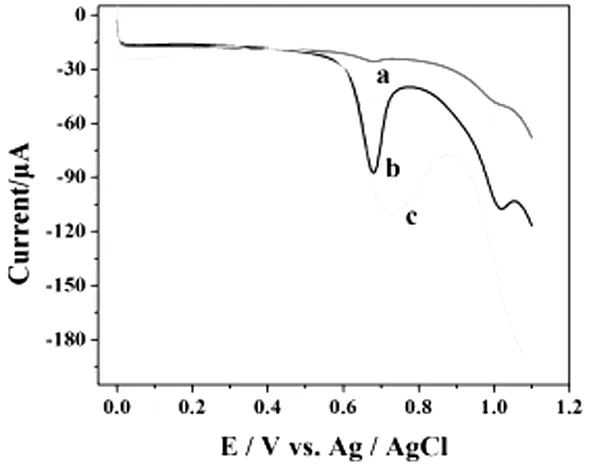

2.2MCF-7細胞核在MWCNTs-IL/GCE上的電化學行為

MCF-7細胞裂解液和細胞核在MWCNTs-IL/GCE電極上的電化學行為如圖2所示,MCF-7細胞裂解液和細胞核在MWCNTs-IL/GCE上都呈現出良好的峰形,根據以前研究結果可知在+0.623 V處的信號歸因于鳥嘌呤與黃嘌呤的氧化,而+0.953 V處的信號歸因于腺嘌呤與次黃嘌呤的氧化[7]。加入蛋白酶K后的細胞核破碎溶液所得到的電化學響應最強(圖2c),而沒有加入蛋白酶K的細胞核的電化學響應非常微弱(圖2a),這表明盡管細胞核中含有較多嘌呤,但只有核破碎后才能得以釋放;故測試MCF-7細胞裂解液(圖2b)所得到的電化學響應主要是細胞質中嘌呤物質的氧化還原反應。

圖2 MCF-7細胞和細胞核的單線掃描伏安圖

(a. 加入蛋白酶K前的純凈細胞核;b. MCF-7細胞裂解液;c. 加入蛋白酶K后的細胞核破碎溶液)

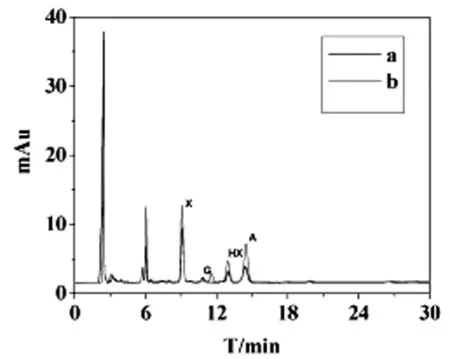

2.3高效液相檢測

MCF-7的細胞核裂解液與四種嘌呤標準品(腺嘌呤,鳥嘌呤,黃嘌呤,次黃嘌呤)的HPLC圖譜對照如圖3所示,MCF-7的細胞核裂解液的HPLC圖譜中得到了6個分離良好的色譜峰(圖3b),其中四個色譜峰與標準品圖中次黃嘌呤,鳥嘌呤,黃嘌呤和腺嘌呤的峰位一致(圖3a),說明MCF-7細胞核中存在次黃嘌呤,鳥嘌呤,黃嘌呤和腺嘌呤,由此可以證明把電化學方法檢測的兩個信號歸因于四種嘌呤的氧化是正確的。

圖3 細胞核和四種嘌呤標準品的HPLC圖譜

a. 嘌呤標準品混合物;b. 細胞核裂解液A:腺嘌呤 G:鳥嘌呤 X:黃嘌呤 HX:次黃嘌呤

3討論

我們采用普利萊細胞核包漿制備試劑盒提取的MCF-7細胞核在MWCNTs-IL/GCE上可檢測出有兩個氧化峰,并且加入蛋白酶K破碎后信號得到明顯增強,這表明盡管細胞核中含有較多嘌呤,但只有核破碎后才能得以釋放;+0.623V處的信號歸因于鳥嘌呤與黃嘌呤的氧化,而+0.953V處的信號歸因于腺嘌呤與次黃嘌呤的氧化;HPLC結果證實電化學方法檢測的兩個信號歸因于四種嘌呤的氧化是正確的。此外,HPLC結果表明細胞核中除了四種嘌呤外,還含有其他的物質,但具體是什么物質還有待證實,我們將會在以后的研究中繼續探討。

參考文獻:

[1]Byung-Cheon Lee, Jung Sun Yoo. Novel Threadlike structures (Bonghan Ducts) Inside Lymphatic Vessels of Rabbits Visualized With a Janus Green B Staining Method[J]. The Anatomical Record, 2005, 286B:1-7

[2]Yuan Wu,Lingyue Dong,Wei An,et al. Comparison between Different Methods to Extract Mitochondria and Its Effects on Mitochondria Content and Activity[J]. Journal of Capital Medical University, 2010, 4:31-32

[3]Fu Y,Yuan R,Tang D,et al.Study on the immobilization of anti-IgG on Au-colloid modified gold electrode via potentiometric immunosensor, cyclic voltammetry, and electrochemical impedance techniques[J]. Colloids and Surfaces B:Biointerfaces, 2005, 40: 61-66

[4]Yohko Yamada, Koichi Makimura, Hossain Mirhendi,et al. Comparison of Different Methods for Extraction of Mitochondrial DNA form Human Pathogenic Yeasts[J]. Jpn J Infect Dis, 2002, 55: 122-125

[5]Liu Y,Qu X,Guo H,et al. Facile preparation of amperometric laccase biosensor with multifunctionbased on the matrix of carbon nanotubes-chitosan composite[J]. Biosensors and Bioelectronics,2006,21:2195-2201

[6]Volpe E,Cappelli G,Grassi M, et al. Gene expression profiling of human macrophages at late time of infection with Mycobacterium tuberculosis[J]. Immunology, 2006, 118:449-460

[7]Ji-Wen Cui,Tie-Jun Hou,Qian Wang,et al. An Enzyme Assisted Electrochemical Detection System of Purine Intracellular Utilizing MWCNTs-IL Modified Glassy Carbon Electrode[J]. Electrochimica Acta , 2015,180: 360-365

基金項目:①1.佳木斯大學研究生創新課題,編號:LM2014-052;2.黑龍江省自然科學基金項目,編號:H201369。

作者簡介:王倩(1989~)女,山東濟寧人,在讀碩士研究生。 通訊作者:崔繼文(1967~)男,黑龍江佳木斯人,博士,教授,碩士研究生導師。E-mail:cjwhljjms@jmsu.edu.cn。

中圖分類號:R965.2

文獻標識碼:A

文章編號:1008-0104(2016)04-0147-02

(收稿日期:2016-01-16)