不同方法治療肩關節脫位伴肱骨大結節骨折的療效分析①

赫英龍,李保龍,王天航,李曉濤

(佳木斯大學附屬第一醫院骨外三科,黑龍江 佳木斯154003)

?

不同方法治療肩關節脫位伴肱骨大結節骨折的療效分析①

赫英龍,李保龍,王天航,李曉濤

(佳木斯大學附屬第一醫院骨外三科,黑龍江 佳木斯154003)

摘要:目的:探討非手術治療和手術治療肩關節脫位伴肱骨大結節骨折的臨床療效。方法:選擇2012-09~2014-09佳木斯大學附屬第一醫院收治的肩關節脫位伴肱骨大結節骨折患者,按治療方式分為3組,其中非手術治療組患者23例(A組),切開復位解剖型鋼板內固定治療組患者19例(B組),切開復位可吸收螺釘內固定治療組患者17例(C組)。通過對接受三種治療方法的患者進行術后隨訪,應用Neer評分進行比較3組患者肩關節功能。結果:非手術治療組患者肩關節Neer評分的優良率為69.57 %,解剖型鋼板治療組94.74%,可吸收螺釘治療組為88.24%。解剖型鋼板治療組、可吸收螺釘治療組肩關節功能Neer評分明顯高于非手術治療組。結論:在肩關節脫位伴肱骨大結節骨折患者的治療中,采用非手術治療和切開復位內固定治療均可取得良好的臨床效果,但確實有效的內固定可以使患者更早的進行功能鍛煉,肩關節功能恢復更佳。

關鍵詞:肩關節;大結節;骨折;功能

肩關節周圍損傷較多見,其中肱骨近端骨折約占全身骨折的4%~5%,其中累及大結節的骨折占13%~33%[1]。肱骨大結節骨折多見于急性肩關節脫位或直接暴力損傷,其中15%~30%的肩關節脫位患者可合并肱骨大結節骨折。

1資料與方法

1.1一般資料

選擇2012-09~2014-09佳木斯大學附屬第一醫院骨科收治的創傷性肩關節脫位伴肱骨大結節骨折患者59例,其中男38例,女21例,年齡16~65歲。受傷至手術時間(2.58±1.44)h。左側33例,右側26例。致傷原因:交通事故傷20例,高處墜落傷8 例,電瓶車或摩托車摔傷18例,其他傷13 例,患者均為閉合性損傷,無合并頭、胸、腹及下肢損傷。患者入院時無血管損傷,無臂叢神經損傷癥狀。

1.2納入標準

(1)影像學資料及查體符合本病診斷的患者;(2)患者性別不限,病歷資料完整,愿意配合術后隨訪者;(3)新發的創傷性骨折并未經任何處理;(4) 能耐受手法復位或手術的患者。

1.3排除標準

(1)不符合上述納入標準者;(2)病理性骨折、骨腫瘤或患有代謝性、內分泌性骨病者;(3)合并嚴重的心、腦等臟器疾病,全身狀況較差,無法耐受手術者;(4)拒絕配合治療者。

1.4診斷方法

根據骨折多因間接暴力所致的病史、查體及X線和CT檢查(包括CT三維重建),可做出明確診斷。X線檢查出了正位(或后前位)外,應進行腋間位X線拍片。

1.5治療方法

術前準備:患者先行牽引推拿復位法或Hippocrates 將肩關節脫位手法復位,術前常規行傷肩關節正側位X 線片、肩關節CT、必要時行骨三維重建檢查,排除合并傷。(1)A組(非手術治療組):即經手法復位并給予確實外固定。病人先行手法復位肩關節脫位(采用牽引推拿復位法或Hippocrats法),脫位糾正后,給予三角巾懸吊或外展架將患肢固定,并復查肩關節X線片。(2)B組(解剖型鋼板治療組):在臂叢麻醉或全麻下,患者取仰臥位,患側外展、墊高。取肩關節前外側切口,起于肩峰下約3cm經三角肌前1/3做縱行切口,長約8~12cm,找到三角肌前1/3間隙,經三角肌前束與中束間之間并鈍性分離三角肌,逐層分離進入,在分離過程中盡量減少軟組織的剝離,并注意避免損傷血管神經束。骨膜下剝離并暴露骨折端,在C型臂下將骨折復位,應用克氏針臨時固定骨折斷端,選取合適長度解剖型金屬接骨板于血管神經束下方插入骨折處,經鉆孔、測深、攻螺紋,逐枚擰入螺釘。確定骨折復位內固定滿意后,拔除克氏針,沖洗創口,徹底止血,放置一引流條或引流管1枚,逐層縫合,若肩袖損傷同時予以修補切口內。術后給予有效外固定并復查X線片。(3)C組(可吸收螺釘治療組):術前準備,麻醉及體位均同解剖型鋼板治療組。取肩前外側經三角肌入路,以肱骨大結節體表投影為中心,切口長約5cm(注意不超過肩峰下5cm),逐層切開,于三角肌上1/3 鈍性分離三角肌,顯露肱骨大結節骨折斷端,將骨折復位,復位滿意后,克氏針臨時固定骨折斷端,視骨折塊的大小選用合適尺寸及數量的可吸收螺釘,選用與螺釘相匹配的鉆頭,垂直于骨折線方向依次經鉆孔、測深、攻螺紋、擰入螺釘(需注意擰入的力度及方向)。必要時用埋頭器埋頭。其余處理同B 組。

1.6功能康復

非手術治療病人,固定期間須活動腕部及各手指,3~4周復查肩關節X線片,開始被動附胸位鐘擺練習,分別做被動內收,外展,前屈練習。6周后拆除外固定,主動活動,8周后根據X線復查結果可允許自主負重。經手術治療病人術后即鼓勵其活動腕部及各手指,2 周內即應在醫生指導下逐步行肩關節被動活動,3周后可做內收,外展,外旋,后伸各個方向限制性功能鍛練, 6周后根據X線復查結果可允許自主功能鍛煉。

1.7療效評定標準

Neer 評分[2]:總分為100 分, 其中疼痛程度35分,功能30 分,活動度25 分,解剖位置10 分;其中90~100分為優秀,80~90 分為良好,70~80 分為尚可,<70 分為較差。優良率=(優秀+良好)/總例數×100%。

2結果

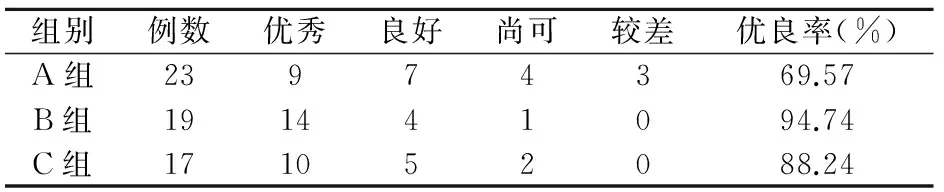

所有患者均定期隨診,隨訪時間6~18個月,傷口均甲級愈合,骨折均達到臨床骨折愈合標準。通過復查肩關節X線片及Neer評分對肩關節功能進行評估。非手術治療組(A組)、解剖型鋼板治療組(B組)、可吸收螺釘治療組(C組)的Neer評分比較。患者年齡、性別構成差異均無統計學意義(P>0. 05) ,具有可比性。見表1。

表1 三組Neer肩關節功能評分(例)

非手術治療組患者肩關節Neer評分的優良率為69.57 %,解剖型鋼板治療組94.74%,可吸收螺釘治療組為88.24%。解剖型鋼板治療組、可吸收螺釘治療組肩關節功能Neer評分明顯高于非手術治療組。

3討論

肩關節是由肱骨頭和肩胛骨的關節盂構成的典型球窩關節,關節盂與肱骨頭接觸面積僅約1/3,因此其活動范圍在四肢各關節中最大,是人體中最靈活的關節,可作屈,伸、收、展、旋轉及環轉運動,也是最不穩定的關節。但關節的前下方肌肉較少,而關節囊是一個松弛的纖維囊,且其下壁薄弱,所以是關節穩固性最差的薄弱點,這種解剖的特點[3]決定了在遭受外力創傷的情況下,容易造成肩關節的脫位。主要原因是由于岡上肌、岡下肌分別起自岡上窩、岡下窩而小圓肌在岡下肌的下方起自肩胛骨的背面,三塊肌肉在走形中逐漸匯合形成共同的肌軸,并止點抵于肱骨大結節上,因此當肩關節遭受暴力除了會導致肩關節脫位外,還會因岡上肌、岡下肌及小圓肌等的劇烈收縮牽拉造成一種比較常見且嚴重的合并損傷即肱骨大結節撕脫性骨折[4]。

目前,針對肱骨大結節骨折的手術指征尚不統一。1970年,Neer[5]提出的手術指征很多專家認為過于寬泛,Neer認為以移位1cm或成角≥45°的大結節即可行手術治療。但是之后對移位>0.5cm的未行手術治療的患者隨訪的臨床研究發現由于撞擊綜合征往往會加重患者肩關節疼痛并伴有功能受限。因此PARK[6]及PLATZER[7]等專家通過大量的臨床觀察后建議普通人群肱骨大結節骨折移位超過5mm需通過手術將骨折解剖復位治療,同時提出對于活動要求高的患者為減少移位骨折塊對肩峰撞擊可將標準提高到3mm。Konrad[8]等認為處理肱骨大結節骨折應采用"更加大膽"的治療方案。

手術治療只是整個治療過程中第一個階段,而整個治療的最終目的是恢復肩關節功能。通過本文得出解剖型鋼板及可吸收螺釘作為確實的內固定是患肩得以早期功能鍛煉的前提,而患者自身的功能鍛煉則貫穿于整個患肢恢復過程始終,早期功能鍛煉可以更有效的防止肩關節黏連和僵硬及減少肩峰下撞擊綜合征[9]的出現,同時加快組織的新陳代謝,利于組織腫脹的消退,同時減少肌萎縮,有利于肩關節的功能恢復,因其持續時間較長,更應應循序漸進,避免操之過急,導致不恰當的鍛煉方法及過度鍛煉造成的肌肉及關節牽拉傷,加重病情。總之,對于早期的功能鍛煉應循序漸進,更需持之以恒。

總之,在肩關節脫位伴肱骨大結節撕脫性骨折的治療中,采用非手術治療、解剖型鋼板及可吸收螺釘內固定治療均可取得良好的臨床效。切開復位并給予確實有效內固定可以使患者更早的進行功能鍛煉,肩關節功能恢復更佳。但由于本研究觀察時間短,收集病例有限,對于患者機體差異性分析需要經過更長的觀察時間及擴大樣本量來完善觀察研究。

參考文獻:

[1]Krist iansen B, Barfod G, Bredesen J. Epidem iology of proximal humeral fractures [ J] . Acta Orthop Scand,1987,58(1):75-77

[2]劉志雄.骨科常用診斷分類方法功能結果評定標準[M].北京:北京科學技術出版社,2005:282

[3] 彭俊良,陳戈.肩關節脫位合并肱骨大結節骨折的臨床治療探討[J]. 中華臨床新醫學, 2003, 3(2):124

[4]李榮銳,魏巍,翟饒生,等.可吸收螺釘治療肱骨大結節骨16例分析[J]. 黑龍江醫藥科學,2009,32(1):81-82

[5]Neer CS.Displaced proximal humeral fractures.part I.classification and evaluation[J].J Bone Joint Surg Am,1970,52: 1077-1089

[6]Park TS,Choi IY,Kim YH,et al.A new suggestion for the treatment of minimally displaced fractures of the greater tuberosity of the proximal humerus[J].Bull Hosp Jt Dis,1997,56 (3):171-176

[7]Platzer P,Kutscha -Lissberg F,Lehr S,et al. The influence of displacement on shoulder function in patients with minimally displaced fractures of the greater tuberosity [J]. Injury,2005,36:1185-1189

[8]Konrad I Gruson,David E Ruchelsman,Nirmal C Tejwani. Isolated tuberosity fractures of the proximal humeral: current concepts[J].Injury,2008, 39(3): 284-298

[9]李長德,解錦鼎,安寧.三種不同內固定方法治療老年肱骨近端骨折的臨床效果分析[J]. 黑龍江醫藥科學,2010,33(3):17

作者簡介:①赫英龍(1987~)男,黑龍江寶清人,在讀碩士研究生,醫師。 通訊作者:李曉濤(1974~)男,黑龍江佳木斯人,博士,副主任醫師,碩士研究生導師。E-mail:574520963@qq.com。

中圖分類號:R683.41

文獻標識碼:B

文章編號:1008-0104(2016)04-0151-02

(收稿日期:2015-06-12)