單人結腸鏡操作法行反轉倒鏡191例分析①

朱曉文,陳福軍,趙 斌,王允翠

(佳木斯大學附屬第一醫院,黑龍江 佳木斯 154003)

?

單人結腸鏡操作法行反轉倒鏡191例分析①

朱曉文,陳福軍,趙斌,王允翠

(佳木斯大學附屬第一醫院,黑龍江 佳木斯 154003)

關鍵詞:單人結腸鏡;操作方法;反轉倒鏡

直腸肛管是人體下消化道的最末端,也是人體腸息肉、腸道腫瘤、內痔、肛乳頭狀瘤/肥大等疾病的好發部位。故而對直腸肛管部位的檢查也越來越得到人們的重視。目前針對直腸肛管部位疾病的臨床檢查主要有:肛門視診、肛門指診、內鏡檢查、影像學檢查、腔內超聲、直腸肛管功能檢查等幾種常用方式。在這些常用檢查中內鏡檢查由于其可視、直視的特征,廣受人們的重視,尤為重要。內鏡檢查的常用方式主要包括:肛門鏡和電子結腸鏡[1]。其中電子結腸鏡為軟質鏡,具有應用范圍廣,檢查區域大,可數字化記錄等優點,使其目前已成為大腸疾病診斷和治療中最常見、有效、可靠的方法,被稱之為結直腸檢查的“金標準”[2]。在電子結腸鏡檢查過程中,直腸下端于肛管的交接處用常規直視進退鏡觀察法觀察,存在盲區,不易完全觀察到。故而“U”型反轉倒鏡的腸鏡操作手法應運而生。

單人結腸鏡操作法作為一種新型結腸鏡操作方法相較于傳統的雙人操作法,具有操作人員可以直觀感受腸鏡的鏡頭的空間方向狀態和進退鏡時結腸鏡鏡身的阻力,使操作人員可以更加精準、可靠的控制腸鏡,并減少了因人員配合不當等因素造成的腸道副損傷,有效的提高了電子結腸鏡的安全性,也大大降低了電子結腸鏡操作的人力成本[3]。本研究就單人結腸鏡操作法行反轉倒鏡觀察直腸肛管部位疾病所取得臨床觀察結果報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2014-10~2015-12在我科行無麻醉條件下單人操作法的電子結腸鏡檢查的連續病例332例。排除年齡小于18歲,無痛結腸鏡檢查,腸道準備不充分,嚴重心肺功能不全,患者極度虛弱,懷疑患者腹膜炎或腸穿孔,直腸癌術后,直腸部分切除術后,直腸狹窄及其他特殊性情況不適宜做反轉倒鏡患者141例。其中,男98例,女93例,年齡18~82歲,全部為本院門診及住院患者,門診105例,住院86例。在實驗檢查操作前,向所有入選者說明實驗詳細過程,可能出現的不良情況及預防、處理方法,并取得知情同意書。

1.2方法

1.2.1術前準備及腸鏡設備

術前行常規硫酸鎂/磷酸鈉鹽等泄藥清腸或洗腸機洗腸等進行腸腔清潔準備,腸鏡檢查前患者不使用有鎮靜、鎮痛、解痙等效果的藥物。

采用奧林巴斯CLV-260SL、奧華LLS-2800、奧華AQ-100等電子結腸鏡設備操作。

1.2.2操作方法

基本實驗操作流程如下:對入選者先進行常規結腸鏡檢查,檢查后正常退鏡,在將結腸鏡退鏡至直腸肛管交界處時,停止退鏡,直視觀察直腸、肛管并拍照記錄。詳盡的記錄直腸、肛管的如下情況信息:是否有病變,病變部位,大小及數量,并對發現的直腸息肉盡量予以切除治療,標本送病理。然后在直腸內行腸鏡反轉倒鏡再次觀察直腸肛管,具體操作方法如下:先行向直腸腸腔內進行充氣,使直腸腸腔得到有效的擴張,再在肛管處推進腸鏡鏡身使鏡頭處于距肛門10cm處,視野正上方正對著直腸最低處的皺襞,此時調節上下方向的腸鏡旋鈕,使腸鏡鏡頭向上方旋轉至最大角度,此時若未完成倒鏡,則同時調節左右方向的腸鏡旋鈕,并且將腸鏡鏡身向腸腔內送入10~20cm,使腸鏡鏡頭反轉180~210°完成反轉倒鏡動作。此時腸鏡能清楚的觀察到結腸鏡的部分鏡身及末端直腸、肛管,回拉鏡身使腸鏡視野至肛管齒線處,此時旋轉鏡身對肛管、齒狀線及直腸末端進行細致觀察并拍照記錄。再次詳盡的記錄直腸、肛管的如下情況信息:是否有病變,病變部位,大小及數量,對新發現的直腸低位及齒狀線以上的息肉予以切除治療,標本送病理。最后記錄從退鏡至肛管后重新進鏡開始實施反轉倒鏡到倒鏡完成所需的全部時間,并詳細記錄。

1.2.3觀察記錄的指標及分級標準

根據所記錄的直視觀察及反轉觀察的結果,比較所觀察到的直腸肛管情況。在腸鏡反轉倒鏡過程中,對入選者的疼痛程度進行分級,分3級,0級:無痛;1級:僅有輕微脹痛;2級:有短時間疼痛,疼痛可耐受;3級:出現劇烈疼痛或反復操作均無法完成反轉倒鏡或患者無法耐受而終止腸鏡檢查。腸鏡檢查結束后,檢查入選患者的直腸黏膜是否受損,并把受損程度進行分級,分3級,0級:黏膜無損傷;1級:直腸黏膜輕度擦傷,有少量血跡;2級:直腸黏膜擦傷明顯,見明顯血跡;3級:直腸穿孔。檢查結束24h后記錄所有住院入選患者的疼痛情況,并分3級,0級:無痛;1級:輕度疼痛;2級:中度疼痛;3級:劇痛。

1.3統計學方法

2結果

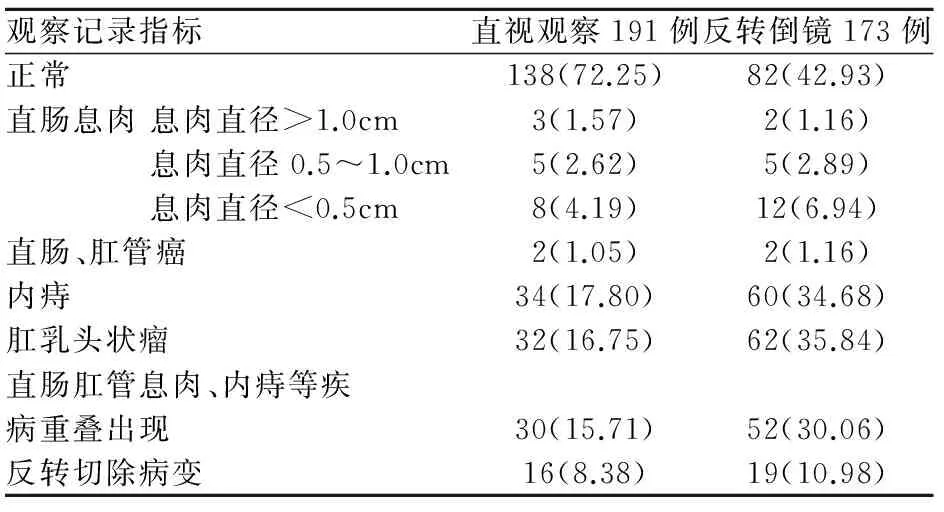

腸鏡反轉倒鏡操作成功例數為173例(成功率90.58%);反轉倒鏡觀察中肛乳頭狀瘤,內痔等疾病的發現率相對于直視觀察均有明顯的提高,反轉倒鏡中直腸肛管息肉新發現19例,占反轉倒鏡總病例的11%,比較差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 反轉倒鏡與直視觀察的結果比較 例(%)

注:由于同一患者體內可有多種疾病同時存在,故本表各疾病樣本數存在交叉現象。

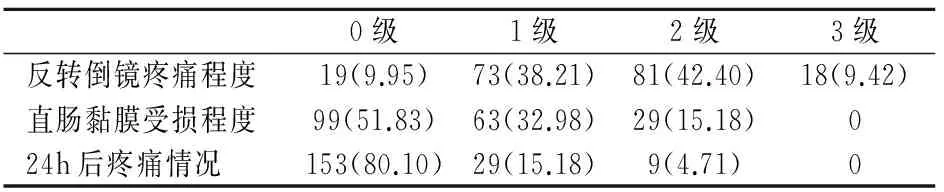

腸鏡反轉倒鏡時入選者的疼痛程度級別:0級:無痛19例(9.95%);1級:輕微脹痛73例(38.21%);2級:有短時間疼痛,疼痛可耐受81例(42.4%);3級:劇烈疼痛,反復操作均無法完成反轉倒鏡,或入選患者無法耐受而終止檢查18例(9.42%)。檢查結束后,檢查入選者直腸黏膜是否受損,受損程度分級,分3級,0級:黏膜無損傷99例(51.83%);1級:直腸黏膜輕度擦傷,有少量血跡63例(32.98%);2級:直腸黏膜擦傷明顯,見明顯血跡29例(15.18%);3級:直腸穿孔0例。檢查結束24h后記錄所有住院入選患者的疼痛情況,共86例并分3級,0級:無痛69例(80.23%);1級:輕度疼痛13例(15.12%);2級:中度疼痛4例(4.65%);3級:劇痛0例。見表2。

表2 腸鏡反轉倒鏡的疼痛、損傷分級情況(%)

3討論

低位直腸為結直腸疾病的常見好發部位之一,在結直腸疾病中占有很大比例,其中,有15%~20%的大腸癌和有惡變傾向的腸息肉發生在直腸[4]。而肛門部疾病在人群中的發病率更是非常之高,而由于位置臨近,肛門部疾病與很多結直腸疾病的臨床表現都非常相近[5],并且肛門部疾病與結直腸疾病也非常容易伴發,故而僅僅憑借疾病的問診病史及常規查體、直腸指檢等常規體檢,是非常容易發生疾病漏診的[6]。而電子結腸鏡作為大腸檢查的有效工具和重要檢查項目,在直腸肛管部位的檢查應用也是非常廣泛。但在低位直腸及肛管部位的腸鏡檢查中常規的直視觀察的視野有一定的局限性,在直腸末端和肛管的交界處存在盲區,有10%~24%的疾病漏診率。而電子結腸鏡的反轉倒鏡可是鏡頭反轉180~210°,有效的改善了以上區域的檢查視野,彌補了腸鏡檢查盲區這一缺陷,明顯的提高了直腸肛管疾病的電子結腸鏡檢出率,使腸息肉,腫瘤,內痔,肛乳頭狀瘤等疾病的疾病發現率顯著提高[7]。而通過以上實驗統計結果,也明確證實了反轉倒鏡檢查對直腸肛管部位的疾病檢出率相對于直視觀察顯著提高,明顯提高了電子腸鏡的疾病檢出率,提高了診療效果。而在反轉倒鏡的過程中受檢入選者的疼痛可耐受,直腸黏膜無損或僅輕微損傷及24h后患者無痛或僅輕微疼痛的比例分別為90.58%,84.81%,95.28%,說明絕大多數受檢者可耐受反轉倒鏡檢查。而僅有受檢者因直腸腸腔狹小,身體痛域較低等因素無法進行反轉倒鏡檢查。而在反轉倒鏡的成功病例中統計可得到反轉倒鏡的平均用時小于30秒,對于腸鏡檢查的時間增加幅度較小,而對于有經驗的單人結腸鏡操作者來說,有很強的可操作性,及很高的安全性[8]。因此,我們認為單人結腸鏡操作法操作反轉倒鏡這一重要操作動作,具有簡單、安全、有效、快捷等諸多優點,應列為電子結腸鏡的常規基本操作,這對于肛腸疾病的診療也有著非常重大的臨床意義,故而值得現今臨床腸鏡醫師大力推廣及應用。

參考文獻:

[1]戴顯偉.外科學[M].北京:人民衛生出版社,2001:351-352

[2]何國杰,吳國平.結腸鏡的臨床應用[M].見:劉厚鈺, 姚禮慶,主編.現代內鏡學.上海: 復旦大學出版社,2011:222

[3]李建國.結腸鏡檢查中行直腸內U 型反轉觀察的意義和方法探討[J].醫學信息,2013,26(4):524

[4]Rex D K. Accessing proximal aspects of folds and flexures duringColonoscopy: impact of apediatric colonoscope with a short bendingsection[J]. Am J Gastroenterol,2003,98(10):1504-1507

[5]陳福軍,趙建中. 40例大腸癌致腸梗阻的外科治療[J]. 黑龍江醫藥科學,2004,27(2):72

[6]劉啟志,王顥,傅傳剛,等.肛門部手術患者術前常規行結腸鏡檢查的意義[J].中華普通外科雜志,2013,28(11):890-891

[7]李春嫻.無痛腸鏡在大腸疾病中的實用價值[J].中國醫藥指南,2013,6: 587-588

[8]王新,周昱,王博,等. 老年結直腸癌致腸梗阻的手術治療研究[J]. 黑龍江醫藥科學,2014,37(4):46-47

作者簡介:①朱曉文(1985~)男,黑龍江佳木斯人,碩士,醫師。 通訊作者:陳福軍(1965~)男,黑龍江雞西人,學士,主任醫師、教授。E-mail:535919156@qq.com。

中圖分類號:R443+.8

文獻標識碼:B

文章編號:1008-0104(2016)03-0164-02

(收稿日期:2016-03-18)