進一步完善縣級基本財力保障機制淺析

——以A省為例

●易國安 胡宗能 李忠

進一步完善縣級基本財力保障機制淺析

——以A省為例

●易國安 胡宗能 李忠

縣級基本財力保障是我國財政發展改革領域的重大命題。近年來,按照黨中央、國務院的決策部署,財政部研究制定了一系列健全縣級基本財力保障機制、緩解縣鄉財政困難的政策措施。經過各地區、各有關部門的共同努力,縣級財政保障能力明顯提高。為進一步鞏固縣級基本財力保障成果,推進基本公共服務均等化,筆者結合對A省2013年以來縣級基本財力保障現狀的核查調研情況,對當前縣級基本財力保障機制實施過程中存在的問題和不足進行了分析,并提出相關政策建議。

縣級基本財力保障機制收支平衡

根據黨的十八屆三中全會關于深化財稅體制改革的要求,為進一步提高縣級基本財力保障水平,實現縣級政府財力與保障責任相匹配,完成縣鄉政府“保工資、保運轉、保民生”目標,促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定。A省作為東部經濟強省、發展大省,對于推動縣級基本財力保障均衡化,加快縣域經濟發展研究具有重要意義。筆者通過座談了解、查閱資料、現場抽核、數據比對分析等方式,了解該省2013年以來縣級基本財力保障機制建設落實情況,了解全省財政運行態勢,掌握全省地方財政收入增長、重大民生政策落實、預算收支平衡等情況,分析該省縣級基本財力保障工作存在的問題和困難,提出健全完善中央財政縣級基本財力保障機制的政策建議。

一、A省縣級基本財力保障機制基本情況

A省實行“一提二獎一補”的政策,即保基本支出,提高地區間財力均等化水平,獎勵保障重點支出、增強自身保障能力和引導財力下沉,構建具有該省特色的縣級基本財力保障機制。經核查調研,了解到該省通過逐步完善省以下財政體制,逐步加大財力調節力度,確保縣級基本財力保障資金穩定增長,從總體上以高于中央標準的省標標準實現了縣鄉政府“保工資、保運轉、保民生”的目標,逐步提高了縣級基本財力保障水平,改善了縣級財力均衡度,促進了基本公共服務均等化。2013年,該省下達市縣基本財力保障機制獎補資金50億元,其中:中央46.83億元,省級3.17億元。2014年,該省下達市縣基本財力保障機制獎補資金55億元,其中:中央51.38億元,省級3.62億元。2015年,該省下達市縣基本財力保障機制獎補資金60.812億元,其中:中央52.6481億元,省級8.1639億元。總體來看,該省縣級基本財力保障機制有以下四個方面特點。

(一)“普惠支持”與“重點幫扶”相結合

該省縣級基本財力保障機制獎補資金覆蓋所有市縣,獎補對象為45個省管縣、21個由縣整建制改成的區、5個市轄農業區、13個省轄市本級(含上述區以外的市轄區)共84個市、縣、區。具體是“一提二獎一補”:“一提”的補助對象為人均(按戶籍總人口)一般預算財力低于全省平均水平的市縣;“二獎”的對象是重點支出保障和向鄉鎮下傾財力工作做得好的市縣;“一補”的對象,2013年是對自身努力增收緩解財政困難的市縣,2014年是對分類分檔調整前后社會保障等重點民生保障補助資金下降較大的困難地區,2015年是有關邊境地區市縣、縣級財政管理績效較好的市縣、財政資金整合試點市縣。

(二)采用“市縣財政保障能力分類分檔”方式分配獎補資金

2014年1月,該省制定《A省市縣財政保障能力分類分檔辦法》,根據各縣人均國內生產總值(GDP)、人均公共財政預算支出、人均一般預算財力、城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入5個指標,分別按照10%、20%、50%、10%、10%的權重,計算確定每個縣縣級財政保障能力綜合系數,根據綜合系數將全省71個縣區分成6檔(6類地區);同時將省轄市本級財政保障能力分為5檔。該省將“市縣財政保障能力分類分檔”結果作為分配獎補資金的重要依據。

(三)實際保障標準整體高于中央標準

例如義務教育階段殘疾兒童少年教育,省級標準為5600-8000元,較中央標準高約3到5倍。農村居民最低生活保障金省級標準2824元,較中央標準(1572元)高80%。村級支出,省級標準較中央標準高1.50倍。但也存在部分“保工資、保運轉”支出項目沒有制定保障標準,例如在職年終獎金、公用經費支出標準等6個子項;部分民生支出項目沒有制定保障標準,例如農田水利建設支出、農村飲水安全工程、政策性農業保險補貼、環保支出、廉租房公共租賃住房和棚戶區改造及其他民生支出6個項目。同時,該省縣級財力保障機制獎補資金執行《關于調整和完善縣級基本財力保障機制的意見》(國辦發〔2013〕112號)、《中央財政縣級基本財力保障機制獎補資金管理辦法》(財預〔2013〕330號)中關于保障范圍的有關規定,但沒有以文件的形式統一制定獎補資金的保障標準。

(四)縣際之間人均財力差距整體較大、發展仍不均衡

據統計,2013年全省71個縣(市、區)人均財力平均值0.97萬元。其中超過平均值的縣有15個,均在南部地區;低于0.50萬元的縣有23個。人均財力最高的縣為2.96萬元,最低的縣為0.36萬元,相差7.2倍。2014年全省71個縣(市、區)人均財力平均值1.06萬元。其中超過平均值的縣有16個,均在南部地區;低于0.50萬元的縣有11個。人均財力最高的縣為3.10萬元,最低的縣為0.40萬元,相差6.75倍。2015年全省71個縣(市、區)人均財力平均值1.29萬元。其中超過平均值的縣有16個,均在南部地區;低于0.50萬元的縣有4個。人均財力最高的縣為3.45萬元,最低的縣為0.50萬元,相差5.90倍。2016年全省71個縣(市、區)預計人均財力平均值1.30萬元。其中超過平均值的縣有17個,均在南部地區;低于0.50萬元的縣有3個。人均財力最高的縣為3.57萬元,最低的縣為0.45萬元,相差6.93倍。由此可見,該省縣級人均財力平均值在穩步增長,同時人均財力低于0.50萬元標準的縣數量快速減少。但是,省內縣際之間人均財力差距整體較大,發展很不平衡。

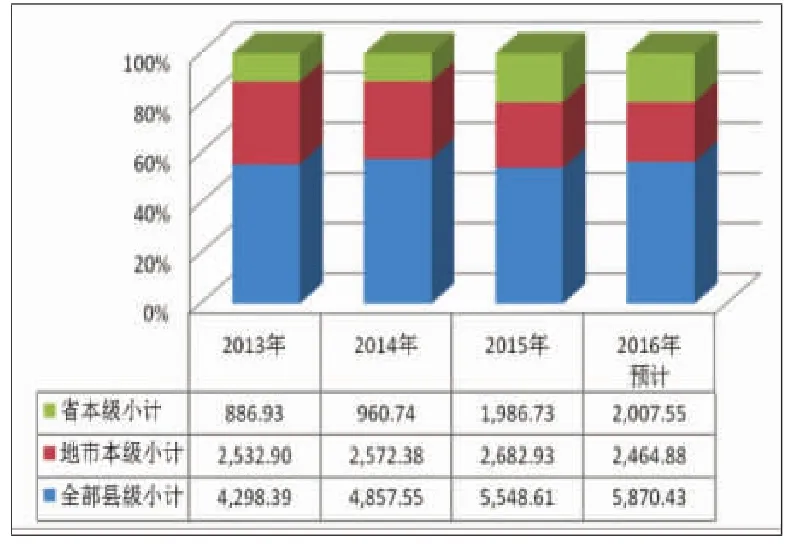

2013年以來,縣級財力占全省財力的比重維持在54%-58%區間,詳見圖1。

(單位:億元)

圖1 2013-2016年全省地方財力結構情況

二、A省縣級基本財力保障機制存在的困難和問題

(一)宏觀經濟環境變化產生的影響逐漸凸顯,縣級財政收入呈現拐點趨勢

A省開放程度高,經濟發展受宏觀環境變化的影響也更大、更直接,投資消費持續下滑,外貿外資形勢嚴峻,部分行業產能過剩問題凸顯,企業生產經營困難加大,一些領域潛在風險不容忽視。同時,隨著經濟增速放緩、財政收入基數較大及營改增等減稅措施,該省財政收入潛在增長率下降。中央對相關稅種的改革、調整及中央地方收入分配秩序的調整,也將對A省地方財力產生較大影響。從發展趨勢上看,當前及今后一段時期,該省財政收入潛在增長率下降,地方財力增速趨緩。縣級財力變化趨勢與全省財力變化趨勢基本一致,當前及今后一段時間增幅將明顯趨緩。據統計,2013年全省71個縣(市、區)財力4298.39億元,2014年4857.55億元,2014年較2013年增長13.01%;2015年5548.61億元,較2014年增長14.23%;2016年預計數5870.43億元,較2015年增長5.80%。

(二)收入增長趨緩與剛性支出增加矛盾日益突出,縣級財力收支平衡難度加大

當前,縣級財政收入增長回落的主要原因包括:一是經濟增長趨緩,尤其是縣區級房地產施工企業稅收普遍下降,導致縣級財政收入大幅下降,呈現出拐點趨勢。二是2016年營改增全面推開后,由于減稅因素以及地方政府征收積極性下降影響,預計部分縣域財政收入增幅將進一步放緩,甚至停滯或倒退。三是省級財力增長放緩,限制了其對縣域轉移支付的規模,但是各縣(市)的剛性支出卻增長較快,如行政事業單位人員工資結構調整、養老制度并軌、省級發行政府債券置換、地方債務存量還本付息納入預算安排等,導致縣級財政預算平衡難度加大。同時,部分縣域收入質量不高,可用財力相對不足。由于部分縣(市)兌現以往出臺的招商引資稅收“先征后返”優惠政策、“引稅”政策以及部分地區存在收入虛收空轉現象等,造成賬面財力規模較大,但實際可用財力占比相對較少。

(三)全省三個板塊地區發展差距大,區域發展很不平衡

雖然該省整體屬于經濟發達省份,但區域發展很不平衡,分為南部、中部、北部三個板塊,省里確定的12個脫貧奔小康重點縣、6個扶貧開發重點片區全在北部地區,2015年,該省對市縣轉移性支出超過2100億元,其中對北部欠發達地區超過1000億元。南部、中部、北部三個板塊不平衡客觀上加大了該省開展縣級基本財力保障的工作難度。同時,縣級基本財力財政保障機制獎補資金部分補給了省轄市本級。2013-2015年,該省考慮到部分農業區和郊區財力保障水平較低,合計向省轄市本級安排縣級基本財力財政保障機制獎補資金15.69億元,由省轄市本級統籌用于市轄區基本財力保障。

(四)省以下收支劃分體制有待完善,基本財力保障范圍、標準有待優化

現行省以下體制規定營業稅全部留成縣(市),旨在促進地方服務業發展,實現財力進一步下傾,但客觀上造成個別地區財政虛收沒有成本,導致虛收問題難以徹底根除,少數經濟薄弱縣由于收入水分較大,掩蓋了財政經濟發展的真實狀況,導致縣級“三保”的實際保障能力較弱。同時,現行省以下體制未能明確省、市、縣的事權劃分和支出責任分擔,導致部分財力比較薄弱的縣級政府對“三保”中的民生建設支出范圍和標準根據自身財力進行了取舍,在一定程度上影響了民生建設。

三、健全完善縣級基本財力保障機制的政策建議

(一)按照“吃低保”的思路,調整完善中央財政縣級基本財力保障機制框架

建立分層次的保障機制框架。中央財政按照最低保障范圍和標準進行獎補;省級財政根據省級財力因素對省級保障范圍和標準進行獎補;各縣根據自身財力標準,可以提高本縣保障范圍和標準。在具體操作上,中央財政按照“吃低保”的思路,制定東、中、西區域最低保障范圍和標準,建立中央財政縣級基本財力保障機制。同時,健全激勵約束機制,加大對縣級基本財力保障機制工作開展較好地區的激勵力度,引導和督促省級政府通過逐步完善省以下財政體制,加大財力調節力度,不斷加強縣級基本財力保障工作。

(二)中央財政縣級基本財力保障機制“保民生”保障范圍適度“縮圍”

一是將不屬于基本公共服務范疇的民生支出內容移出“三保”支出保障范圍,例如:文化支出中的“博物館、紀念館免費開放補助”、“公共美術館、圖書館、文化館(站)免費開放補助”、“農村文化建設專項資金”,科學技術中的科技富民強縣專項行動計劃資金、科普惠農興村專項計劃資金、中央補助地方科技基礎條件專項資金,應用技術研究與開發支出中部分星火計劃、火炬計劃和新產品計劃項目等。二是將不屬于縣級政府基本公共服務范疇的民生支出移出“三保”支出保障范圍,例如社會保障支出中“優撫對象撫恤經費、義務兵優待金”(屬于中央事權和支出責任)等。

(三)調整完善中央財政縣級基本財力保障機制獎補資金辦法

一是應堅持最低保障的原則,而不是“對各省縣級政府新增的基本財力保障需求予以補助”。二是采取“因素+系數”的預算分配方式,將指標采集分為兩類:一類是基本數據指標,如各地區總人口、財政供養人口、人均公共財政預算支出、人均一般預算財力、城鎮居民可支配收入、農村居民人均純收入等指標;另一類是體現合理性的地域指標,如資源稟賦、環境特殊性、國家功能區(如糧食主產區等)等為調整系數。在執行統一標準的同時體現地域特點。

(四)推動省政府采取“減虛、降負、提補、下沉”等措施緩解縣級財力困難

減虛,即嚴格執行預算法,堅決擠去財政收入水分,確保財政收入信息真實,以供上級準確判斷、正確決策;減負,即適當清理老政策,減少新政策出臺,調整完善支出標準和縣級負擔水平;提補,即省級以上財政部門加大一般轉移支付力度和獎補力度,對縣級政府提供公共服務予以支持;下沉,即從完善省以下體制的角度出發制定傾斜政策,在保證適當調控力的基礎上下沉財力至縣,提高縣級財政自我保障能力。

(五)以“三保”為核心,探索建立對財政運行風險警示縣的支出限制機制

在落實省級政府“三保”、地方債務責任主體地位的基礎上,中央與省聯合,借鑒對不良信用記錄人、信用破產人的管制思維,對財政運行風險警示縣適當限制約束其支出沖動,幫助相關縣盡快脫離風險區。具體來說,一是以清單列舉的形式,將“三保”事項作為財政運行風險警示縣必須保障的內容,聯合予以保障,清單之外原則上不應支出,確需支出應通過適當程序。二是限制財政運行風險警示縣基本支出標準,以此督促縣級政府主動償債解困,取消警示后再恢復。三是日常監控和定期評估相結合,適時調整財政運行風險警示縣名錄。

(六)進一步完善轉移支付制度,切實提高縣級財政“三保”能力

積極清理整合專項轉移支付項目,并加強對專項轉移支付資金的分配和管理,加大對教育、醫療衛生、社會保障、節能環保、保障性住房等民生領域一般性轉移支付力度,保障縣級政府基本公共服務能力。同時,減少地方配套資金要求,將地方配套的總體負擔控制在可承受范圍之內,并區別不同地區具體情況制定不同的配套政策,切實減輕地方配套壓力。

財政部.中央財政縣級基本財力保障機制獎補資金管理辦法[Z].2013-08-28。