河南省舞陽地區太華群構造演化特征

張喆 王杰 王莉

(河南省有色金屬地質勘查總院 河南鄭州 450052)

河南省舞陽地區太華群構造演化特征

張喆 王杰 王莉

(河南省有色金屬地質勘查總院 河南鄭州 450052)

舞陽地區太華群自下而上劃分為:趙案莊組、鐵山廟組和楊樹灣組。本文綜合以往資料,通過對舞陽地區太華群進行野外調查,將該區構造演化特征劃分為4個期次,本次研究結果表明在主構造(第二期NW-SE向褶皺)形成后,第三期構造變形作用(NNESN),形成疊加褶皺。在構造的疊加部位,易形成埋深較淺的厚大礦體,對今后找礦工作具有一定的指導意義。

舞陽;太華群;構造演化

引言

太華群出露于華北克拉通南緣,秦嶺造山帶東部,是華北地臺南緣分布最廣的前寒武紀基底變質巖系[1],賦存有河南省最大的鐵礦帶——魯山-舞陽-新蔡條帶狀鐵建造帶,為華北陸塊前寒武紀條帶狀鐵建造16大鐵礦床集中區之一[2]。舞陽鐵礦田位于河南省中部舞鋼市境內,處于魯山背孜-舞陽出山復背斜構造的東段。研究區具典型的臺地型雙層地殼結構,基底地層為新太古界太華群,自下而上可分為:趙案莊組、鐵山廟組、楊樹灣組[3],為一套角閃巖相變質巖系,是趙案莊式-鐵山廟式沉積變質型鐵礦的賦礦層位[4];蓋層有中元古界長城系熊耳群火山巖建造、汝陽群碎屑泥質巖建造,上元古界洛峪群頁巖、砂巖互層,與太華群呈不整合接觸,中新生界陸源碎屑沉積廣泛發育。

由于舞陽鐵礦田賦存于太華群地層中,許多學者對舞陽鐵礦田太華群地層開展了系統的地質調查研究,進行了較為細致的巖石地球化學工作[5~6]。部分學者對舞陽太華群構造格架進行初步研究[7~8],長期以來對舞陽地區太華群地層構造演化特征的研究較少涉及。筆者基于野外地質調查成果,結合前人的研究資料,系統總結舞陽及鄰區太華群地層構造演化特征,來進一步探討構造控礦規律。

1 區域地質特征

舞陽太華群變質帶位于華北克拉通南緣,秦嶺造山帶東部北緣,處于魯山背孜-舞陽出山復背斜構造的東段、歷來是構造變動劇烈地區[1,3~4]。區內地質構造復雜,總體呈一NWW向大型復式背斜隆起帶(圖1)。區域構造線呈NW-SE向。太華群地層以塑性變形為主,形成形態復雜的緊閉、倒轉線型褶皺,巖層和鐵礦層均發生了不同程度的彎曲變形。區內斷裂構造發育,主要有近東西向、北東向和北西向三組。區內地層受區域性逆沖推覆構造構造控制,整體上位于逆沖推覆構造的上盤[7],給區內構造演化研究工作帶來極大的困難。

圖1 河南舞陽鐵礦田基巖地質-構造格架簡圖[7]

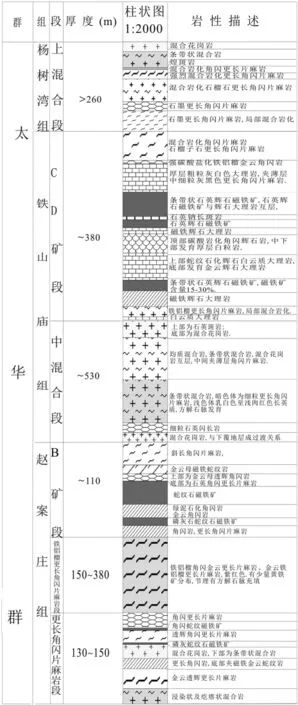

研究區內大部分為第四系覆蓋,僅南緣和北西部有大片太華群地層零星露頭,具有典型的臺地型雙層地殼結構。舞陽地區太華群基底地層為新太古界太華群趙案莊組、鐵山廟組、楊樹灣組,自下而上簡述如下(圖2):

趙案莊組(Ar3z):主要分布在趙案莊、王道行、下曹、余莊、梁崗、陳廠等礦床(點),以含磁鐵蛇紋巖和磷灰石蛇紋石磁鐵礦為主要特征。趙案莊組包括了底部的多層含鐵蛇紋巖層、透輝角閃巖層等以鎂鐵和超鎂鐵質科馬提巖為標志的海相火山巖系列,是“趙案莊式”鐵礦最有利的賦礦層位。

鐵山廟組(Ar3t):出露于鐵古坑、鐵山廟、經山寺等地,在尚廟、崗廟劉等礦區通過鉆探得到了揭露,是一套以混合巖和片麻巖為主的變質巖建造,它是“鐵山廟式”鐵礦最有利的賦礦圍巖的標志性巖層。鐵礦(化)體與圍巖互層產出,呈多層狀,最多可達20層以上,可采礦體厚度20~70m。大理巖一般分布于礦層的上部或下部。大理巖的存在反映了一種特殊的沉積環境,故大理巖可作為該段的主要標志。

楊樹灣組(Ar3y):主要為含石墨斜長片麻巖夾少量含石墨透輝石巖,局部夾有斜長角閃片麻巖。并以石墨的出現與下伏地層分開,混合巖化一般不明顯。可見厚度260m。

2 構造格架特征

本區基底構造特征,從時間上和空間上都具有多期次的特點。每一期次構造運動都伴隨著上一期次構造要素的被破壞及被置換,生成新的構造要素,同時太華群地層普遍被拉斷、發育旋斑、透鏡體和石香腸,形成非常復雜的構造格架特征。

舞陽地區的太華群大面積被第四系覆蓋,給基底構造的研究帶來困難。從礦區西部辛店一帶露頭區的詳細填圖,以及礦區周圍零星露頭的野外觀察并結合覆蓋區鉆孔資料編制的舞陽地區基巖地質圖(圖1)可以看出,該區的基底構造型式NWW-SEE向緊閉倒轉等斜褶皺,向北西方向傾伏。舞陽鐵礦田緊閉倒轉等斜褶皺有可以大致分出兩個二級背形帶和一個二級向形帶,即北部的經山寺-趙王-余莊復式背形帶和南部的營街-下山劉背形帶以及夾于二者之間的姚莊-范莊向形帶,均為背孜街-出山背斜的次級褶皺構造。這些二級構造帶又被三個不甚明顯的近南北向的背斜帶和其間的向斜帶疊加復合,相互構成網格狀的基底構造骨架。近南北的二級構造帶由西往東為尚廟-經山寺-廟街-巫花崗復背斜帶;王道行-趙案莊-營街-鐵古坑復背斜帶;中曹-田莊-武功-崗廟劉復背斜帶,以及它們之間的復向斜帶。值得指出的是,這種次級構造帶的劃分與布格重力異常的數據處理結果基本吻合,在磁力圖中也有一定的反映。二級背斜構造與布格重力二次倒數的正異常大致相符,說明舞陽復式倒轉向斜的次級構造帶中有東西成帶、南北成行的特點。

3 構造期次劃分依據

舞陽鐵礦田區域構造復雜,通過野外露頭觀測、標志層追索、鉆探及物探資料綜合應用。目前能確定的是本區分布一系列NW-SE向褶皺構造,主體是一軸向NWW向、向西傾伏的倒轉復式背斜,后期經歷近南北向的褶皺疊加復合。或許并不能代表本區太華群所有的構造期次特征,但是這是目前所能觀測到的兩期褶皺構造,其主要依據如下:

(1)地層主要向南西傾斜并大體保持對稱分布的特點,即軸部分布較老的趙案莊組,南北兩側對應分布鐵山廟組和楊樹灣組。由于遭受后后期構造的強烈破壞使北翼大部斷失,僅在經山寺等地有所出露。

(2)楊樹灣組和鐵山廟組的部分巖層向西逐漸收斂合攏,斜長角閃片麻巖(鐵山廟組)至張武崗一帶走向漸轉成近南北向并向西傾斜,顯示出向西圈閉和外傾的明顯特征。

(3)南翼出露較全,產狀較緩,次級褶皺不發育;而北翼地層出露零星,產狀較陡,次級拖褶皺較發育,也顯示南北翼分別具正常翼和倒轉翼的特征。根據地層展布特征,該背斜軸部大體位于趙案莊-朱蘭店一帶,因受后期構造的強烈改造其形態和方位均已發生過明顯的變動。

特別值得提出的是;梁八臺-朱蘭店一帶太華群的褶皺、逆斷層走向和重、磁異常均有規律地弧形拐彎,揭示經山寺、梁八臺、朱蘭店一帶應有近NNE-N的寬緩型鼻狀背、向形構造疊加在早期北西向褶皺之上,并使后者發生大幅度彎褶。此外在經山寺和陳廠等處還有次級近南北向褶皺的存在。上述近南北向褶皺及其伴生構造,無疑是舞陽地區太華群晚期構造的代表。

圖2 舞陽太華群地層柱狀圖[3]

4 構造演化特征

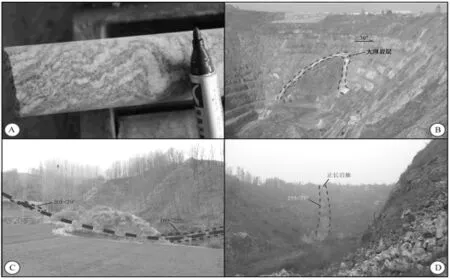

通過野外地質調查和區域地層對比,舞陽鐵礦田太華群地層經歷四期構造演化事件:

(1)第一期變形僅殘留一些小型的層內無根褶皺(圖3A),發育小的平臥褶皺(褶曲)。

(2)第二期變形以NW-SE向褶皺作用為主(圖3B),形成機制為彎滑褶皺作用,其軸面構造強烈置換先存面理,形成普遍發育的片麻巖。強烈的構造變形形成了NW-SE向的緊閉倒轉褶皺,現存的NW-SE向(280~350°)主干構造是第二期變形的產物。值得指出的是,這期構造變形與區內普遍存在的角閃巖相的變質作用時同期的。

(3)第三期變形為向南傾伏的北北東到近南北向褶皺(圖3C),形成機制為彎滑褶皺作用,基本上改造了早起的NW-SE向褶皺,使早期的NW-SE向主干構造在近南北向上彎曲,形成南北向排列的背形向形帶。其強弱程度則因段而異。

(4)燕山期斷裂:舞陽鐵礦田太古代地層經歷這三期構造變形事件后,在燕山期又再次遭受一系列斷層的抬升,在礦區表現為一系列南北向小斷層及后期巖脈侵入(圖3D),在礦區南部表現為棋盤式的構造格架。

圖3 舞陽太華群構造演化期次

5 結論

本文對舞陽地區太華群地層通過野外露頭觀測、標志層追索、鉆探及物探資料綜合應用,將該區構造演化特征劃分為4個期次。本次研究結果表明在主構造(第二期NW-SE向褶皺)形成后,第三期構造變形作用(NNE-SN),形成疊加褶皺。在構造的疊加部位,易形成構造隆起,進而形成埋深較淺的厚大礦體(如尚廟礦床、經山寺礦床和鐵古坑礦床)。

[1]張國偉,張本仁,韓天儒.秦嶺造山帶與大陸動力學[M].北京:科學出版社,2001:1~855.

[2]沈保豐,翟安民,楊春亮,等.中國前寒武紀鐵礦床時空分布和演化特點[J].地質調查與研究,2005,4(28):196~206.

[3]河南省地質礦產局.河南省區域地質志[M].北京:地質出版社,1989:1~772.

[4]河南冶金地質勘探公司.天津冶金地質調查所.河南舞陽鐵礦區前震旦紀變質巖系特征及層序關系[M].1978:1~16.

[5]李永峰,謝克家,羅正傳,等.河南舞陽鐵山鐵礦床地球化學特征及其環境意義[J].地質學報,2013,87(9):1377~1398

[6]李俊平,李永峰,謝克家.河南舞陽地區太華群地質特征及其控礦意義[J].地質與礦產,2012,26(1):30~34.

[7]河南冶金地質勘探公司.天津冶金地質調查所.舞陽鐵礦構造地質特征[M].河南冶金地質,1978,2:1~16.

[8]羅明強.河南省舞陽鐵礦田構造控礦研究[J].河南理工大學學報(自然科學版),2009,28(5):576~582.

P612

A

1004-7344(2016)25-0188-02

2016-8-19

張喆(1987-),女,助理工程師,主要從事金屬礦產勘查工作。