‘玫香’杏不同密度早實豐產栽培試驗

陳玉玲 夏樂晗 馮義彬 徐善坤 王其海 侯建方

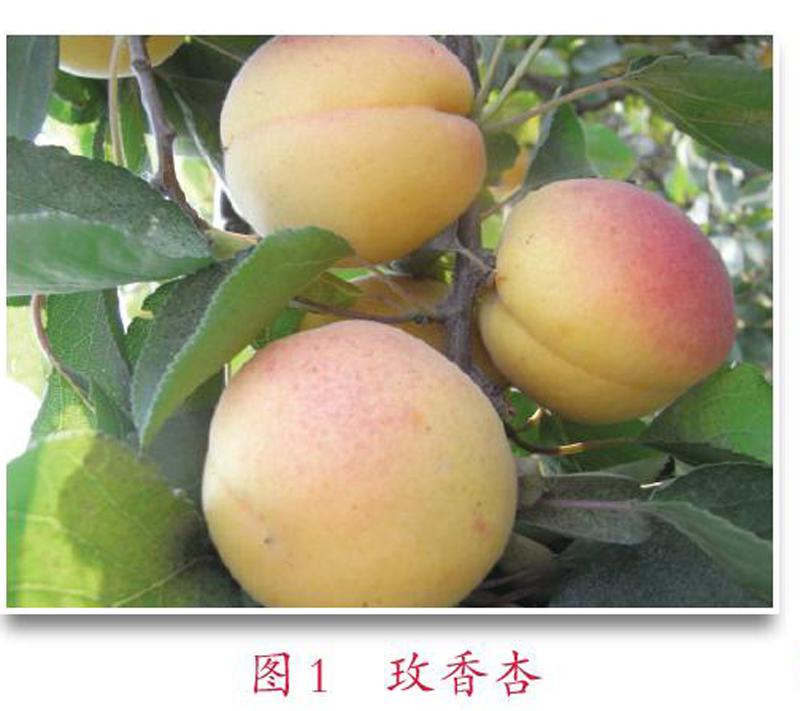

杏在我國栽培歷史悠久,但傳統栽培管理粗放,生產上普遍存在結果晚、產量低、質量差等問題。為了解決這些問題,我們利用本單位自主培育的大果、甜仁、早熟的杏新品種‘玫香杏(圖1)開展了早果豐產栽培試驗示范。試驗采用不同密度、不同修剪方式。高密度栽培、主干形修剪模式,達到了當年栽樹,第2年見花,畝產300千克的效果。3~4年進入盛果期,第3年畝產1500千克,第4年畝產在2000千克以上,果實品質和生產效益大幅度提高,可以實現早果豐產。現將幾年來試驗結果總結如下:

1材料與方法

1.1試驗園基本情況

試驗在中國農業科學院鄭州果樹研究所李杏試驗園進行。當地年平均氣溫14.3℃,7月最熱,平均27.3℃;1月最冷,平均0.2℃;年平均降雨量640.9毫米,無霜期220天,全年日照時間約2400小時,pH值7.1,土壤有機質含量1.01%,有良好的灌溉條件和排水溝渠設施。供試品種為‘玫香杏,土壤為沙質壤土。2010年定植1年生速生苗,砧木為杏砧。采用開大溝、施基肥的標準化定植方式,進行常規的水、肥管理。

1.2試驗方法

1.2.1栽植密度試驗設置6個處理,株行距分別為(1)2米x2.5米,(2)2米×3米,(3)2米×4米,(4)2.5米×3.5米,(5)2.5米×4米,(6)3米×4米,(7)對照3米x5米。2013年12月在試驗園內采取“z”形取樣方式取點10處,記錄樹體高度、冠徑、側枝數量、側枝花芽數量。2013年6月2——5日不同密度采取“z”形采樣方式隨機抽樣10株,統計坐果數,并稱果重計算單株產量和畝產量。

1.2.2修剪方式

2.2不同的修剪方式對玫香杏產量的影響

3種不同的修剪方式試驗表明:在合理密植的情況下,采用主干形修剪方式畝產量和優質果率最高,采用開心形修剪方式每畝產量和優質果率最低,采用自由紡錘形修剪方式畝產量和優質果率居中(表2)。

3結論與討論

3.1試驗結果

通過對‘玫香杏不同栽植密度進行早期豐產栽培試驗,結果表明:株行距為2米×3米,畝產量最高(圖2);‘玫香杏不同修剪方式對比試試驗本試驗設3個處理,分別為(1)自由紡錘形,(2)開心形,(3)主干形。2013年6月3日調查各處理產量及優質果率;2014年6月3日調查第4年單株產量和畝產量。

2結果與分析

2.1不同栽植密度對樹體生長及產量的影響

試驗結果表明,隨著栽植密度的降低,‘玫香杏的樹體高度、冠徑、側枝數量、側枝花芽數量、單株產量隨之增加。而隨著栽植密度的降低,畝產量先增加,但達到一定密度,單位面積產量不再增加,密度過低則畝產量降低(表1)。

3.2密度建議

采用2米x3米的株行距建園,可以實現‘玫香杏早期豐產,取得顯著經濟效益。玫香杏結果壽命長,為實現‘玫香杏優質豐產的可持續性,建議6年后進行間伐處理,將株行距調整為3米×4米,以滿足樹體生長發育的需要,保證樹體通風透光,確保‘玫香杏的連年優質豐產穩產。