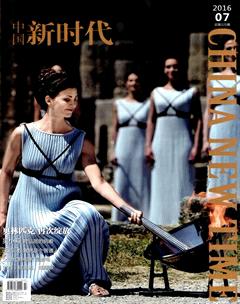

奧林匹克 再次綻放

李鈺

2016年里約奧運會開幕在即,我們期待更多抒寫奧林匹克精神的故事,我們一起來體驗拼搏、奮斗的快樂,即使不是奧林匹克運動員。

再過1個月,巴西城市里約熱內盧將主導一場全球狂歡盛宴——第31屆夏季奧林匹克運動會款款而來。

各國運動員選手正在摩拳擦掌,做著最后的沖刺訓練,普通大眾則翹首以盼,期待著自己的同胞能在奧運會賽場上勇奪金牌,創造新的紀錄。當然,獲勝并不是奧林匹克運動會能帶給普羅大眾的唯一樂趣。

經歷2000多年的風雨洗禮,奧林匹克運動會的魅力早已超越了體育賽場的范疇,作為古代希臘人奉獻給人類的一種寶貴精神,它已經成為全人類的文化盛會和文明遺產,激勵著一代代人不懈地追逐著奮斗的快樂,向往著和平的幸福。

這一刻,世界將因里約奧林匹克運動會的到來而美好!

為信仰而生,為和平而來

奧林匹克運動會因它的發源地——希臘的奧林匹亞而命名。奧林匹亞位于雅典城西南360公里的阿菲斯河山谷,這里風景如畫,氣候宜人。古希臘人在這里建起了許多神殿,因此,古人把這塊土地叫做阿爾菲斯神城,也稱“圣地”奧林匹亞,依當時的信念,它象征著和平與友誼。

僅從這個命名就可以看出,奧林匹克運動會的背后,蘊含著古希臘國家有歷史、有深度的故事,事實也確實如此。

時至今日,在眾多的神話傳說中,已無從考證奧林匹克運動會具體的歷史源頭,但是聰明的人類還是留下了關于奧林匹克運動會最早的文字記載:

公元前776年,為了抗擊瘟疫、期盼和平,希臘一個邊陲城邦伊利斯城邦的國王伊菲圖斯,與其他兩個城邦的國王達成協議,決定在7月中旬到8月中旬之間恢復在奧林匹亞舉行的宗教慶典——體育大會,每4年一次,并同意在慶典期間停止戰爭行動,以便運動員和觀眾參加奧運會并安全返回。這就是著名的“奧林匹克神圣休戰”。古代奧運會共舉辦了293屆,直到公元394年才因外族入侵等原因結束,歷時1170年。

回望歷史,奧林匹克運動會是古希臘文化發展的必然產物,它與希臘當時社會的政治、經濟、文化和宗教有著密切的關系。

在奴隸社會的希臘,戰爭連年不斷,為了取勝,各城邦都利用體育鍛煉來培養身強力壯的武士,逐漸形成了有組織的運動競賽,便為奧運會的產生打下了基礎。而古希臘人對宗教的信仰、對諸神尤其是萬神之王宙斯的崇敬,成為祭祀性質的奧運會產生的催化劑;以神的名義在奧運會期間休戰,這種古希臘人民對和平的渴望和追求,更是助推奧運會不斷延續發展的動力。

在1000多年時間里,奧林匹克運動會實際上是古希臘人的一個全國性節日,每逢奧運,成千上萬的人涌向奧林匹亞,在那里,各城邦的代表參加祭祀活動和游行;藝術家展出作品;學者和教師研討學術;雄辯家發表演說;商人展售商品……

各城邦的選手則在競技場上奮勇拼搏,他們赤身裸體進入賽場,向神和觀眾展示他們超人的體能、健美的身體和良好的教養。比賽項目則從最初的200米賽跑,逐漸增加了摔跤、五項全能、拳擊、賽馬、角斗、戰車賽以及武裝賽跑等,最多時達23項。

在希臘人的心目中,獲得奧運會冠軍稱號的人是宙斯神最喜愛的勇士,是全希臘最優秀的公民,因此,凡是參加奧運會的競技者都認為比賽的目的就是獲得冠軍。

在古希臘所有的運動會中,沒有一個比奧運會更受到希臘人的重視,也沒有一個運動會的參加者比奧運會更廣泛,奧運會在古希臘人心目中是整個希臘民族精神的象征,其延續時間之長,影響之深遠,在人類歷史上是罕見的。

最重要的不是勝利,而是參與

奧林匹克運動會在現代世界的延續,應該歸功于法國教育家皮埃爾·德·顧拜旦。他從小潛心鉆研同時代的不同教育體系和古希臘的歷史,通過對古代奧運會的考察,顧拜旦認識到,古希臘人組織競賽活動,不僅僅是為了鍛煉體格和顯示一種壯觀場面,更是為了教育人。他認為,體育競賽活動能磨煉人的意志,培養人的個性,同時又能鍛煉身體。

1892年11月25日,顧拜旦在慶祝法國田徑運動聯盟成立5周年大會上發表演講,號召人們“堅持不懈地追求、實現一個以現代生活條件為基礎的偉大而有益的事業。”這個內容極其豐富、熱情四溢的歷史性演講,后來被人們稱為《奧林匹克宣言》。

他到處宣傳自己復興奧林匹克運動會的主張。1894年,顧拜旦召集12個國家的79名代表召開了第一次國際體育大會,會上提出了復興奧運會的建議并得到贊同,于是,成立了國際奧委會。當初,這一壯舉曾一度成為人們諷刺的對象。而在百年之后的今天,奧林匹克運動會已成為普天同慶的節日,奧林匹克運動也吸引了202個國家和地區積極參與。

1896年,第一屆奧林匹克運動會在希臘雅典舉行,由此拉開了現代奧林匹克運動會歷史長河的序幕。在截至目前120年的光輝歷程中,已有22個全球性的城市共承辦過27次夏季奧林匹克運動會(兩次世界大戰期間停辦了3屆奧運會),19個城市共承辦過22次冬季奧林匹克運動會。

中國人對奧林匹克運動會一點都不陌生,2008年北京夏季奧林匹克運動會盛大與激情的余溫尚未完全散盡,2022年冬季奧林匹克運動會落戶北京、張家口的消息不期而至。由此北京將成為史上全球首個同時舉辦過夏季奧運會和冬季奧運會的城市,在奧林匹克運動會歷史上留下濃重的一筆。

斗轉星移,世事變遷。即使現代奧運會是對古代奧運會的繼承,但是千百年間,奧林匹克運動所追求的目標已經發生了質的變化。在古代奧林匹克運動會上,奧運冠軍代表著絕對的英雄地位,讓所有的選手都把“永遠爭取第一,永遠超越別人”作為自己在賽場上拼搏的終極追求。如今這一主張已經被現代奧林匹克運動所摒棄。

有一句非常有名的格言,“更快、更高、更強(Citius, Altius, Fortius)”,它成為奧林匹克口號。據說,這一格言出自顧拜旦的好友、巴黎阿奎埃爾修道院院長迪東在一次戶外運動會上鼓勵學生的一句話,他說:“在這里,你們的口號是:更快、更高、更強。”

顧拜旦將這句話借用在奧林匹克運動中,并且給出了被外界認為是對奧林匹克精神最好的闡釋,他說,“奧運會最重要的不是勝利,而是參與;正如在生活中最重要的事情不是成功,而是奮斗;但最本質的事情并不是征服,而是奮力拼搏。”

正是這句經典釋義,激勵和影響著來自五湖四海的奧林匹克運動員們。

1968年墨西哥城奧運會馬拉松賽場上,從19公里處拖著傷腿挪到終點的坦桑尼亞運動員約翰·史蒂芬·阿赫瓦說:“我的祖國從7000英里外送我來比賽,不是讓我聽發令槍的,而是要我跑到終點……”這位“墊底英雄”被永載史冊。

2000年悉尼奧運會100米自由泳預賽泳池里,幾內亞的埃里克·莫桑巴尼是國際泳聯為推廣游泳運動授予其外卡參賽的,只有8個月業余游泳經驗的他平生第一次跳入50米泳池,以笨拙的入水和轉身姿勢,用從來沒有潛到水下換過氣的業余泳姿咬牙游完了全程。澳大利亞“飛魚”索普在泳池邊看完這個全程后評價道,“這才是奧林匹克精神的真正體現!”

2004年雅典奧運會男子體操單杠賽場上,俄羅斯名將涅莫夫表現完美,征服了現場觀眾,但因落地時往前跨了一小步而被裁判打了低分,從而引起現場觀眾的抵制,觀眾異常波動的情緒和表現迫使比賽一度中斷、場面無法控制,涅莫夫不得不重新走上看臺,向觀眾鞠躬致謝,引導觀眾安靜觀賽,最終比賽得以恢復。雖然他未如愿收獲單杠金牌,但他的寬容和胸懷足以打動世人。

……

越來越多的奧林匹克人正在用自己的言行詮釋著現代奧運之父顧拜旦對奧林匹克運動會的詮釋——參與比獲勝更重要,奮力拼博的過程比最終成功的結果更令人敬佩,這是一種更為團結、更加人性化的奧林匹克精神。

永恒的友誼、團結和公平競爭

在《奧林匹克憲章》中,奧林匹克運動的宗旨被表述為:“通過沒有任何歧視、具有奧林匹克精神——以友誼、團結和公平競爭的精神相互理解——的體育活動來教育青年,從而為建立一個和平的更美好的世界作出貢獻。”

其實,早在公元前561年,古希臘哲學家卓羅斯為古代奧運會起草了一份競賽章程,規定了奧運會必須遵守的規則,只不過當時的社會背景確定了這份章程有不少涉及歧視和不公的內容,如競技賽會的組織者由奴隸主貴族的代表人物即地方官員和宗教頭面人物具體負責,他們有權決定運動員和觀眾的資格;競技者必須兩代以上是純希臘人,必須在政治上、道德上、宗教上、法律上沒有污點,其身份必須得到裁判員的證明;女子不能參加和參觀比賽,違者將被扔下懸崖。

如今,現代奧林匹克運動會早已拆除了種族、性別、宗教、地位等各種歧視性的柵欄禁錮,它不分男、女、老、少,不分運動水平高低,以公正、平等、正義的形式,面向所有的社會階層,包括一切運動和競技項目,旨在參與。

在奧林匹克所有標志中,五環最能直觀的體現現代奧林匹克運動追求團結、友誼和公平的事實,5個奧林匹克環從左至右套接而成,藍、黃、黑、綠、紅5種顏色,每個環代表相應的一個大洲,五環“轉”到哪里,奧林匹克運動就在哪里生根開花。正如顧拜旦所說,“奧林匹克不是一場競賽,而是一種源于內心的文化交流與融合。”每一屆奧林匹克運動會,都是對奧林匹克精神的深化和傳播。

2008年,德國女子體操運動員丘索維金娜以33歲高齡征戰北京奧運會,目的是賺錢為患白血病的兒子掙醫療費。在聽說了她的事跡后,以前體操奧運冠軍李寧之名命名的李寧基金會為她捐款2萬歐元,這正是奧林匹克人之間惺惺相惜的友誼。

同是北京奧運會期間,臨時被獲準參加奧運會的兩位伊拉克賽艇運動員穿著舊比賽服、二手跑鞋來參賽的故事感動了中國網友,“看到他們為參加北京奧運會所做出的努力,我想到了100年前中國的體育健兒,那心酸經歷讓人動容。”網友們紛紛在網上鼓勵伊拉克運動員,為他們祈福。當然,熱心的北京奧組委及時為他們提供了全新的比賽服和賽艇,讓兩位伊拉克隊員感受到了主場般的待遇。

2016年6月3日,國際奧委會對外宣布將組成難民奧林匹克運動隊參加里約奧運會。這支難民奧林匹克運動隊由5名南蘇丹難民、2名敘利亞難民、2名剛果(金)難民和1名埃塞俄比亞難民組成,將參加田徑、游泳和柔道等項目的比賽。

國際奧委會主席巴赫說,組成難民奧林匹克運動隊,旨在向全球所有難民傳遞希望的信息,并讓全世界更好地了解難民危機的嚴重性。同時,這也給國際社會傳遞一個信息,即難民群體也是人類社會組成部分。盡管這些難民運動員曾有難以想象的遭遇,“但他們將會向全世界展示,他們也可以像任何人一樣,用他們的才能與毅力為社會服務”。

當然,并不是所有人都有機會踏上奧林匹克運動會的大舞臺,親身體驗那種跨國度、跨種族、跨性別、跨語言、跨信仰的盛會,但是,所有人都能時時刻刻地享受到奧林匹克精神的沐浴,只要你足夠樂觀,足夠積極上進。

2008年,時任國際奧委會主席的羅格為《奧林匹克宣言》特刊題寫序言時指出:“對顧拜旦和他的很多同道中人來說,奧運會不只是單純的運動會,更是一種推行體育教育和運動發展的方式。它可以幫助年輕人獲得最基本的人生價值,讓他們過上更好的生活、建設更好的社會。”

2016年里約奧運會開幕在即,我們期待更多抒寫奧林匹克精神的故事,我們一起來體驗拼搏、奮斗的快樂,即使不是奧林匹克運動員。