苦參對干酵母致大鼠發熱模型解熱作用的中樞調控機制研究

伍世恒(廣東省中醫院藥學部 廣州 510120)

苦參對干酵母致大鼠發熱模型解熱作用的中樞調控機制研究

伍世恒(廣東省中醫院藥學部廣州510120)

目的:通過動物實驗探討苦參對大鼠發熱模型(干酵母致)解熱作用的效果及其相關機制。方法:選取30只Wistar大鼠作為本組研究的觀察樣本,所有Wistar大鼠均于背部皮下注射干酵母(20%,10mL/kg)混懸液,建立大鼠發熱模型,并根據大鼠的基礎體溫將其分成空白組、模型組與給藥組各10只;給藥組在零點和4h分別用0.5g/kg苦參混懸液灌胃,并定期測肛溫,30min/次,持續15h。結果:給藥組大鼠的發熱高峰值明顯低于模型組,5h體溫差及9h體溫差均出現顯著降低,TRI-15為(13.91±1.77)℃·h,明顯低于模型組,差異具有統計學意義,P<0.05;說明苦參對干酵母致發熱大鼠模型具有明顯的解熱功效。結論:苦參對干酵母致發熱大鼠模型具有明顯的解熱功效,其作用機制考慮主要是通過抑制內生致熱源的生成來實現的。

苦參 干酵母 解熱作用 機制

苦參是豆科槐屬植物,性寒,味苦,歸心、肝、腎經,具有清熱燥濕、祛風殺蟲的功效。近年來,大量研究證實[1]苦參具有良好的解熱功效,本文中將通過動物實驗探討苦參對大鼠發熱模型(干酵母致)解熱作用的效果及其相關機制。

1資料與方法

1.1實驗動物:選取30只Wistar大鼠作為本組研究的觀察樣本,所有大鼠由廣東省中醫科學研究院實驗動物中心提供,均為雄性,體溫36℃~38℃,平均體溫(37.28±0.37)℃,體重220~260g,平均體重(239.16±32.94)g,試驗前12h禁食水。并根據大鼠的基礎體溫將其分成空白組、模型組與給藥組各10只;模型組與給藥組Wistar大鼠均于背部皮下注射干酵母(20%,10mL/kg)混懸液,建立大鼠發熱模型,給藥組分別于給藥時與給藥第4h分別用0.5g/kg苦參混懸液灌胃,并定期測肛溫,30min/次,持續15h。

1.2基礎體溫測定:采用人工測肛溫法(剔除波動>0.5℃)。

1.3儀器設備:水銀體溫計,顯微鑷,開顱器、YP1201N型電子天平,離心機5415D,分光光度計ND-1000等。

1.4藥物與試劑:苦參;干酵母(安琪酵母股份有限公司,批號:QS420528010005)。

1.5試劑配制:苦參溶液配置:參照成人劑量(5g/70kg)計算出大鼠用量0.5g/kg,按實際給藥劑量的10倍即0.1g原藥配置成10mL藥液[2]。

1.6實驗過程:根據大鼠的基礎體溫將其分成空白組、模型組與給藥組各10只;模型組與給藥組Wistar大鼠均于背部皮下注射干酵母(20%,10mL/kg)混懸液,建立大鼠發熱模型,給藥組分別于給藥時與給藥第4h分別用0.5g/kg苦參混懸液灌胃,并定期測肛溫,30min/次,持續15h。

1.7統計學方法:記錄5h、9h、發熱高峰值體溫與基礎體溫的差值AT(℃),并計算出大鼠給藥15 h體溫反應指數(TRI15)與體溫反應指數(Temperature Response Index,TRI)[3];計量數據采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

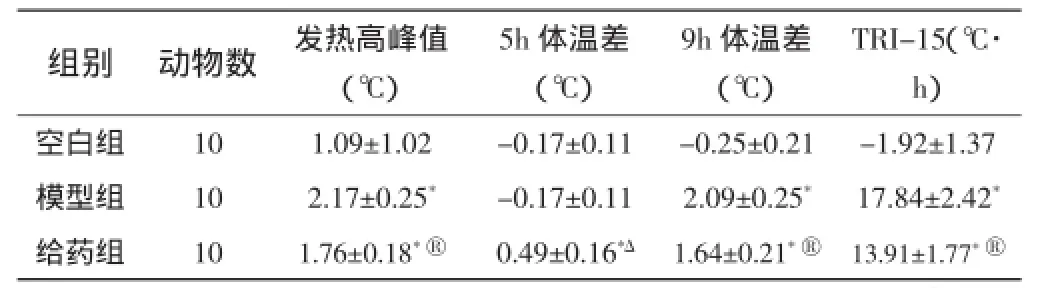

給藥組大鼠的發熱高峰值明顯低于模型組,5h體溫差及9h體溫差均出現顯著降低,TRI-15為(13.91±1.77)℃·h,明顯低于模型組,差異具有統計學意義,P<0.05;說明苦參對干酵母致發熱大鼠模型具有明顯的解熱功效(見表1)。

表1預實驗大鼠空白組、模型組和給藥組體溫變化參數計算(±s)

表1預實驗大鼠空白組、模型組和給藥組體溫變化參數計算(±s)

注:*與空白組比較P<0.01;Δ與模型組比較P<0.05;?與模型組比較P<0.01。

組別 動物數 發熱高峰值(℃)5h體溫差(℃)9h體溫差(℃)TRI-15(℃· h)空白組 10 1.09±1.02 -0.17±0.11 -0.25±0.21 -1.92±1.37模型組 10 2.17±0.25* -0.17±0.11 2.09±0.25* 17.84±2.42*給藥組 10 1.76±0.18* 0.49±0.16*Δ 1.64±0.21* 13.91±1.77*

3討論

發熱(fever)是指機體的體溫調定點(set point)在免疫系統和神經系統協同作用下上移而誘發的一種適應性反應,其作用機制是由于致熱原的刺激使體溫中樞調定點上移。苦參是蒙醫的常用藥材,主要藥物成分為苦參堿、氧化苦參堿以及苦參醇、苦參丁醇等,主要用于熱痢、便血、黃疸、赤白帶下、濕疹、皮膚瘙癢等癥的治療,但是現階段臨床中針對苦參降溫機制的研究較少。

研究證實,清熱復方湯劑(藥物組成:黃芩、金銀花、連翹)在干酵母致發熱大鼠的藥物研究中,采用4g/kg灌胃能夠明顯提高下丘腦組織中AVP含量[4],抑制體溫調節中樞解熱介質AVP的代謝功能,從而實現對體溫的負調節,從而起到解熱作用[5]。另外,有研究將不同濃度的黃芩苷與內毒素混浴,發現黃芩苷對內毒素有明顯的降解效果,而且降解的效果與黃芩苷的濃度與作用時間呈明顯正相關[6]。

本組研究中,給藥組大鼠的發熱高峰值明顯低于模型組,5h體溫差及9h體溫差均出現顯著降低,TRI-15為(13.91±1.77)℃·h,明顯低于模型組,差異具有統計學意義,P<0.05;說明苦參對干酵母致發熱大鼠模型具有明顯的解熱功效。

綜上所述,苦參對干酵母致發熱大鼠模型具有明顯的解熱功效,其作用機制考慮主要是通過抑制內生致熱源的生成實現的。

[1]高遠,唐偉,劉超,2型糖尿病與炎癥的研究進展.中華臨床醫師雜志(電子版),2010(9):p.1635-1638.

[2]加曼·沙俄,額爾敦朝魯,紀月嶺.腦膜炎奈瑟菌致蒙醫未成熟熱、成熟熱期發熱模型建立研究[J].內蒙古民族大學學報(自然科學版),2014(3):323-325.

[3]Ozcakar,Z.B.Anti-IL-1 treatment in familial Mediterranean fever,related amyloidosis.Clin Rheumatol,2014.

[4]唐曉峰,薛漫清,王暉.大鼠發熱模型及發熱機制的研究進展[J].廣東藥學院學報,2009(3):327-331.

[5]Liang,J,Role of interleukin-6 in differentiating interleukin-11 induced fever,early bacterial infection.Indian J Pediatr,2014,81 (9):871-875.

[6]屈原明,韓雪梅.王氏連樸飲加滑石、黃芩;茵達日-4味湯味湯體外抗菌作用及體內解熱的實驗研究[J].中華中醫藥學刊,2013 (8):1719-1724.

R259

B

1672-8351(2016)08-0112-02