中國文化遺產地旅游影響監測指標體系構建

張朝枝,鄭艷芬

(1.中山大學旅游學院,廣州510275;2.暨南大學管理學院,廣州510632)

?

中國文化遺產地旅游影響監測指標體系構建

張朝枝1,鄭艷芬2

(1.中山大學旅游學院,廣州510275;2.暨南大學管理學院,廣州510632)

摘要:對文化遺產地旅游影響進行持續監測與評估是文化遺產保護的基礎,但目前國內外尚未形成共識性的監測指標體系。在整理分析文化遺產保護法規、文獻的基礎上,提出初步監測框架體系,并通過對平遙古城、宏村、龍門石窟、嵩山古建筑群、蘇州園林等文化遺產地進行調研、訪談與觀察,對框架體系進行修改與完善,構建針對中國文化遺產地旅游影響監測與評估的指標體系框架,涵蓋了遺產解釋、社區參與、旅游經濟、旅游規劃與政策、旅游影響等全面指標內容,以期形成各遺產地編制適合自身情況的旅游影響監測指標體系。

關鍵詞:文化遺產地;旅游影響;監測;指標體系

隨著文化遺產地旅游壓力日益增大,相關的國際組織如聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產中心與國際古跡遺址保護理事會(ICOMOS)和國際文化遺產保護與修復研究中心(ICCROM)自20世紀80年代末開始探索旅游影響監測指標體系[1],希望通過加強對遺產地的監測來提高文化遺產管理水平。近百年來,UNESCO、ICOMOS、ICCROM等組織先后制定和頒布了一系列的國際憲章、公約、宣言決議等綱領性、法規性文件,確定了文化遺產保護與管理的基本方向[2],明確了遺產監測的核心內容。在過去的二三十年間,他們主要關心“監測什么?”“有效監測的必要條件是什么?”“什么工具、機制和方法使得監測最有效?”“監測過程中所涉及的人應持有怎樣的技能與態度等”[3-4]。與此同時,各締約國也開始探索適合本國遺產地現狀的監測技術與方法,并逐漸提出建立監測指標的方法與方案。鑒于我國人均文化遺產資源稀缺以及旅游需求快速增長的現實,文化遺產的旅游影響監測迫在眉睫,但囿于公認的指標體系缺乏,此項工作仍處于探索階段。本文擬在相關國際組織遺產保護與監測的文獻與手冊分析整理的基礎上,通過對國內代表型文化遺產地管理者的訪談、游客調查、現場觀察等方法,嘗試構建中國文化遺產地旅游影響監測的指標體系。

1 世界遺產監測活動的起源與發展

世界遺產監測的思想最初是與定期報告(periodic reporting)聯系起來的。20世紀80年代,當全球世界遺產達到一百多處時,世界遺產委員會意識到關于遺產保存狀態的信息缺失的危險性,并迅速意識到建立定期系統報告的必要性。此后,各種世界遺產的國際會議對關于建立世界遺產實時信息(up-to-day information)的最佳方式進行持續討論,相關締約國的工作組(working group)也在1987年展開定期報告方面的工作,直至1994年12月世界遺產委員會第十八次會議重新明確了各締約國對遺產狀況的日常監測責任,并邀請所有締約國成員向世界遺產委員會展示遺產保護的周期狀態報告(periodic state of conservation report),監測工作也成為了定期報告(periodic reporting)的一部分[1]。

作者簡介:張朝枝 (1973—),男,中山大學旅游學院副院長,教授,博士,博士生導師,主要研究方向為旅游與遺產保護、旅游規劃與管理。E-mail:zhchzhi@mail.sysu.edu.cn.

基金項目:國家文物局科研項目 “文化遺產地旅游影響監測與管理研究”(20090121)。

然而,遺產監測對于很多締約國來說是仍一項技術活動,很少被看作是一個基礎性項目。近年來,由于遺產保護專家更加注重通過加強遺產保護的論證來影響政治領導(politic leaders)和決策者(decision-maker),監測的技術和方法因此得到了新的尊重(respectability)[2],各締約國也開始注重探索適合本國遺產地發展現狀的監測技術和方法,建立監測指標的方法方案亦隨即被提出。2002年11月,ICCROM和UNESCO世界遺產中心就 “世界遺產監測”(“Monitoring World Heritage”)的議題在意大利維琴察(Vicenza)組織了研討會,來自11個國家的世界自然/文化遺產專家就遺產監測的問題展開了討論和經驗交流,形成《世界遺產監測》的研討成果,為各締約國的遺產監測提供有益的思路指導,一些國家在參考該研討成果的同時結合自身的特殊情況嘗試建立 “世界遺產監測指標”方案 (如英國的 “世界遺產監測指標工具草案”,2006)。

近年關于遺產監測的研討不斷增多,如ICOMOS 于2009年在馬耳他首都瓦萊塔舉辦的 “變化的世界,變化的遺產視角”(Changing World,Changing Views of Heritage)科學會議研討會主要針對全球變化(尤指氣候變化)對文化遺產的影響,專家學者指出氣候的變化對文化遺產的監測帶來更大的挑戰,應結合現代科學技術改進監測的方法[3];ICOMOS于2010新編的《世界文化遺產的遺產影響評估指南》(“Guidance on Heritage Impact Assessment for Cultural World Heritage Properties”,draft)主要針對如何更有效地評估遺產的特殊普遍價值的發展潛力影響[4];由中國ICOMOS等多個組織2010年在敦煌莫高共同舉辦的“遺產地旅游可持續發展國際研討會”(Advancing Sustainable Tourism at Cultural and Natural Heritage Sites)同樣強調在遺產地的旅游規劃與管理過程中需要進行連續、積極的監測[5]等。關于旅游方面的監測,聯合國世界旅游組織(UNWTO)的《旅游目的地可持續發展指標手冊》(2004)與UNESCO世界遺產中心的《世界遺產地旅游管理手冊》(2002)還提供了操作性的指導。

總之,國際社會對文化遺產監測的關注越來越細化,旅游影響監測也將成為促進文化遺產地旅游可持續發展的重要手段,但文化遺產監測工作在國際上仍處于積極探索與發展的階段。

2 文化遺產旅游影響監測的原則與內容

2.1文化遺產地旅游影響監測的原則

經過近百年的發展演變,“原真性”與“完整性”已經被普遍接受成為文化遺產保護的基本原則,盡管其概念內涵還在不斷的豐富與完善[5-9]。近幾十年來的各種文化遺產保護憲章諸如 《佛羅倫薩憲章》(1982)[10]、《關于考古遺產保護與管理憲章》(1990)[11]、《國際文化旅游憲章》(1999)[12]以及2008年ICOMOS最新通過的《關于文化遺產地的闡釋與展示憲章》[13]等,都圍繞“原真性”(authenticity)與“完整性”(integrity)2個基本原則展開,“原真性”與“完整性”已成為文化遺產保護國際公認的基本原則。根據《世界遺產公約》(1972)[14]及其 《操作指南》(2005)[15],文化遺產的突出普遍價值(outstanding universal value,OUV)、原真性與完整性(即OUV-AI)是一個文化遺產地能否被列入世界遺產名錄的重要原因,也是世界遺產委員會檢驗世界文化遺產保護狀況的重要標準與核心內容。

因此,文化遺產的OUV-AI是遺產監測的核心內容,而“原真性”與“完整性”則是2條基本原則。由ICCROM和UNESCO世界遺產中心2002年舉辦的“世界遺產監測”(Monitoring World Heritage)研討會同樣指出,文化遺產監測尤其是世界文化遺產的監測首先應關注與文化遺產的OUV-AI緊密關聯的關鍵指標,監測的內容應該包括遺產的現狀及其OUV-AI、各種存在或潛在的威脅,必要的時候還應監測各種修正措施(corrective measures)的影響等[16]。

2.2文化遺產地旅游影響監測的基本內容

《國際文化旅游憲章》(1999)提出的文化遺產地旅游管理6大內容。旅游與文化遺產保護之間的關系通常是矛盾而復雜的[17],文化遺產地的旅游管理往往涉及社區、政府、企業投資者、旅游者、文物保護界等多方之間的利益沖突,一些過度的或沒有妥善管理的旅游發展已經嚴重威脅到文化遺產的OUV-AI[12],在這樣的背景下,ICOMOS通過了 《國際文化旅游憲章》(1999),提出了文化遺產地旅游管理的6大原則及其相應的評估手段,這些原則與手段已經成為當今文化古跡遺址旅游管理的重要依據,對文化遺產旅游影響監測有重要指導意義。《國際文化旅游憲章》提出的文化遺產地旅游管理6大原則包括鼓勵公眾意識,即重視遺產的闡釋計劃,使文化遺產的OUV-AI得到普遍理解與尊重;管理動態關系,即注重以可持續發展的方式來理順古跡遺址與旅游業之間的關系;確保帶給游客體驗質量,即重視游客的旅游質量并鼓勵恰當的旅游方式;讓東道主和原住民社區一起參與,即重視東道主社區旅游參與的權利和利益得到尊重;為東道主社區提供利益,即關注東道主社區的發展;負責任的推廣計劃,即重視旅游在保護和改善自然和文化遺產的特征中的作用[12]。實際上,《國際文化旅游憲章》所提出的6大原則就是文化遺產地旅游影響監測的基本內容,即遺產闡釋與OUV的理解,旅游業的形式是否可持續,游客經歷與體驗質量,東道主的權益保障,旅游發展對遺產保護的反哺作用等幾個方面。

《世界文化遺產地的旅游管理手冊》提出遺產地旅游管理六類關鍵問題。ICOMOS與UNESCO世界遺產中心近年來分別頒布了 《世界文化遺產地旅游管理手冊》(1993)和《世界遺產地旅游管理手冊》(2002),這2本遺產地管理手冊分別系統地闡述了遺產地規劃與管理進程中的關鍵問題,也反映了文化遺產地旅游影響監測的基本內容。ICOMOS的《世界文化遺產地旅游管理手冊》(1993)明確指出文化遺產地的旅游規劃管理主要涉及管理規劃程序、人才需求與財務開支、旅游收入政策、遺產地的形象與營銷、資料收集與游客分析、游客與當地利益、遺產地交通、設施與服務、解說與教育等方面[18]。UNESCO世界遺產中心的《世界遺產地旅游管理手冊》(2002),將遺產地旅游管理中涉及的重要問題分為6部分,即旅游影響與問題、利益相關者的參與和挑戰、政策與管理目標的設定、承載容量與相關規劃問題、旅游管理戰略、遺產地的營銷宣傳[19]。總結2本手冊所反映的文化遺產地旅游發展中的關鍵問題,可以分為管理與發展、政策與規劃、設施與服務、旅游影響、闡釋教育以及社區等利益相關者的問題,事實上這6類問題與《國際文化旅游憲章》(1999)所提出的原則(鼓勵公眾意識、管理動態關系、確保游客經歷、東道主社區的參與和利益、負責任的推廣計劃)基本一致。

《旅游目的地可持續發展指標使用指南》提出14項監測內容。世界旅游組織(UNWTO)對可持續旅游的監測做了大量的工作,收集了來自20多個國家的60多位專家在指標建設方面的經驗與知識并出版了 《旅游目的地可持續發展指標使用指南》(Indicators of SustainableDevelopmentforTourismDestination:A Guidebook,2004)(以下簡稱“指南”)。《指南》不僅系統地介紹了監測指標的作用、定義、分類、測量方法以及編制指標的一般程序,還針對旅游可持續發展中的各類問題提出了相應的指標建議[20],這些指標主要從東道主社區福祉、文化遺產保護、社區旅游參與、游客滿意度、安全與健康、旅游經濟收益、保護珍稀自然資源、管理稀缺自然資源、控制旅游對環境影響、游客環境行為控制、目的地規劃與控制、旅游產品設計以及旅游服務運營的可持續性等14個方面考察。目前,我國部分文化遺產地,如龍門石窟正運用指南進行旅游影響監測,然而,該指標體系適用于所有旅游目的地,強調旅游發展的可持續性,對文化遺產的針對性不夠強,無法充分體現文化遺產保護的原真性與完整性原則。

3 監測指標建立方法與步驟

根據上述文獻梳理,作者先將文化遺產地旅游影響監測指標細分為23個主題132個基本指標,然后對遺產地管理者進行訪談,征求他們對指標的看法與建議,對各類監測指標進行評分與討論。同時,作者也對文化遺產地游客進行問卷調查,試圖了解中國游客的遺產解說需求,用于修正闡釋教育方面的指標。此外,作者在文化遺產地進行實地觀察,嘗試對不同文化遺產地的旅游設施與服務概況、旅游管理秩序以及遺產地的各類活動影響等進行全面了解與比較,據此進行相關指標的修正。

為確保監測指標能夠涵蓋不同類型的文化遺產地,本文以蘇州園林、平遙古城、黟縣宏村、龍門石窟、登封“天地之中”歷史建筑群等幾個案例點進行研究。共訪談了15位遺產地管理者,并在宏村、嵩山少林寺、龍門石窟以及平遙古城四地分別發放問卷300份,共回收有效問卷1 086份。在實地觀察中,一方面檢驗原監測相關指標是否適用于我國文化遺產地的普遍狀況,并對不合適的指標進行修改或刪減;另一方面嘗試識別新的問題,并補充相應的指標。同時,也根據實際情況調整相關指標使原指標更適合中國文化遺產地實際情況,如針對環境影響方面的指標,原監測指標體系將相關的環境指標籠統描述為“環境影響程度(噪音、污水、垃圾等)”,而在修正的指標體系方案中就單獨設有“垃圾管理”一項指標,其測量指標描述為“是否有工作人員及時清理游客遺留的垃圾(如路上、草坪上、水塘里、房屋建筑內等等)”,“是否有特殊垃圾(如寫生顏料、廢棄紙幣、廢電池),是否有相對應的措施處理特殊垃圾”等,此類測量指標尤其括號內的例子大多為根據實地觀察的情況而進行設計與描述的。

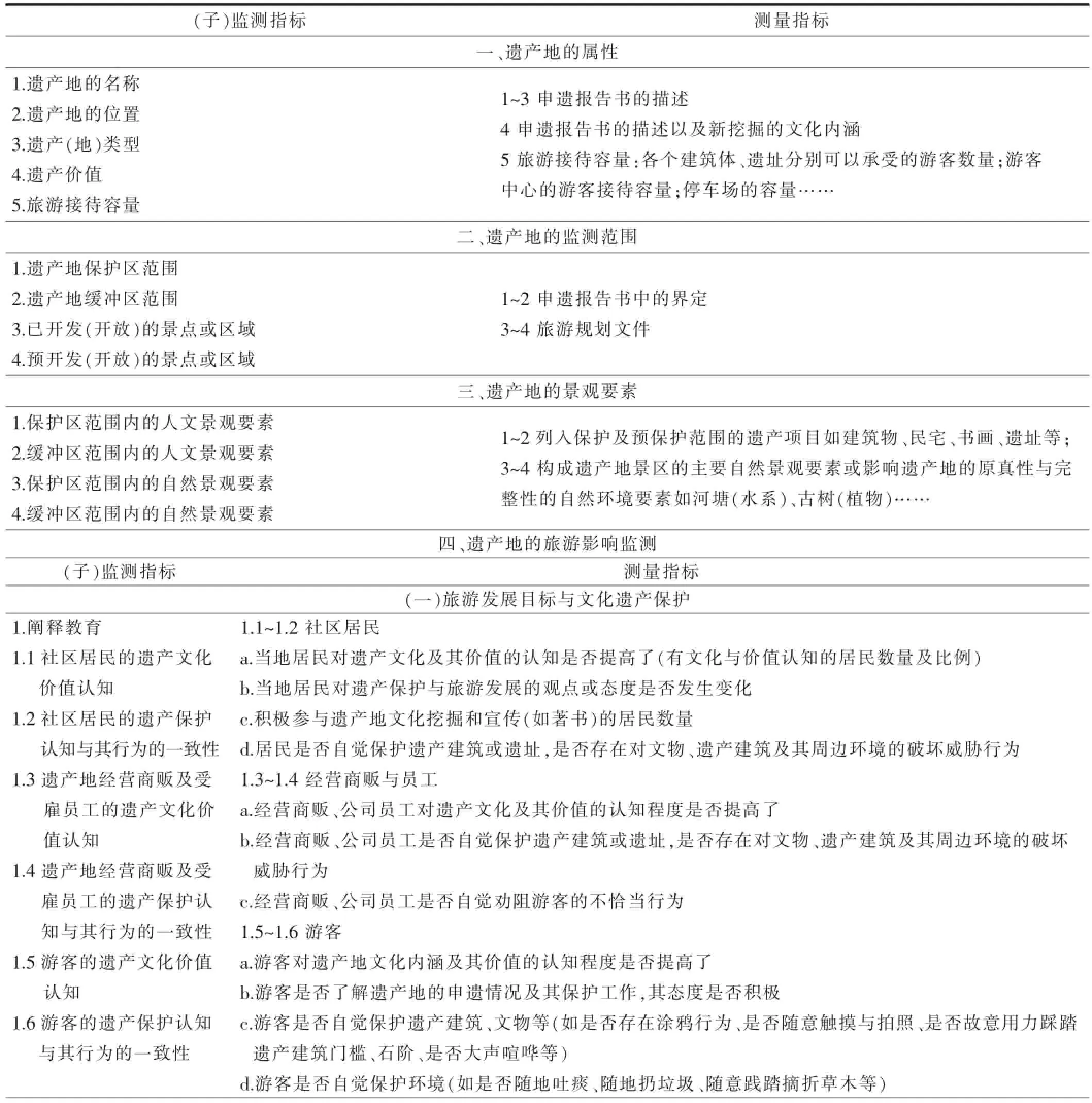

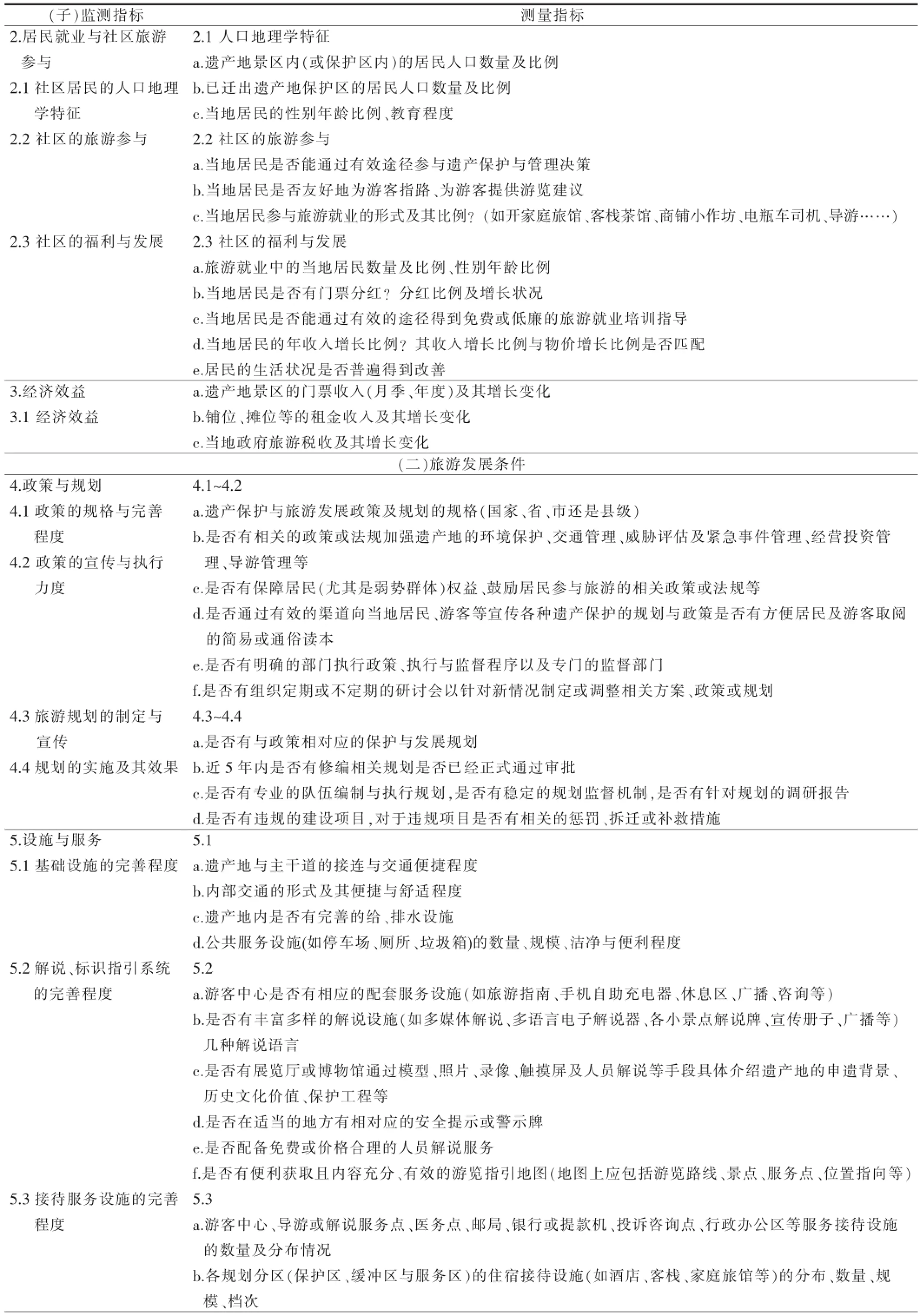

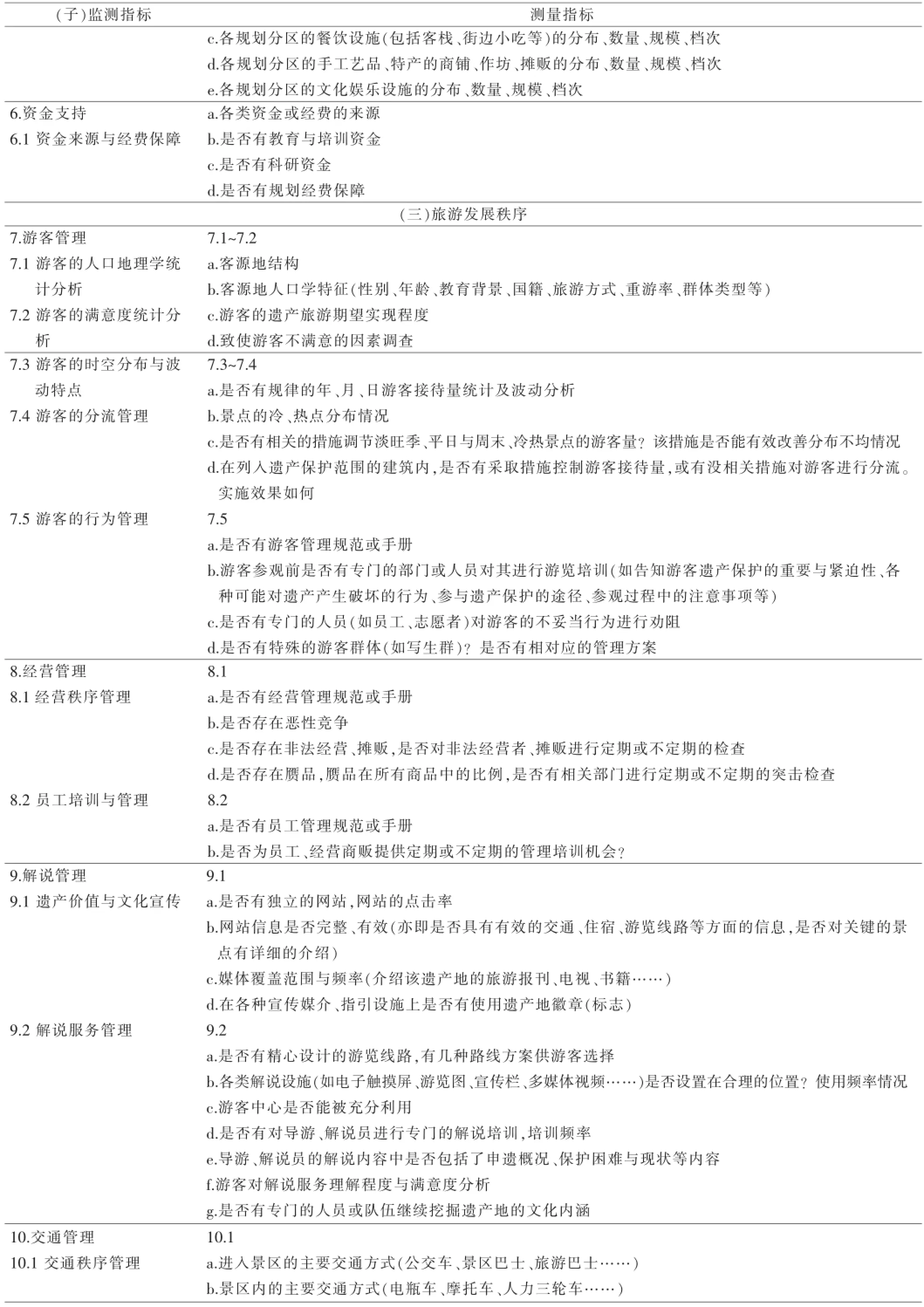

4 中國文化遺產地旅游影響監測的指標體系

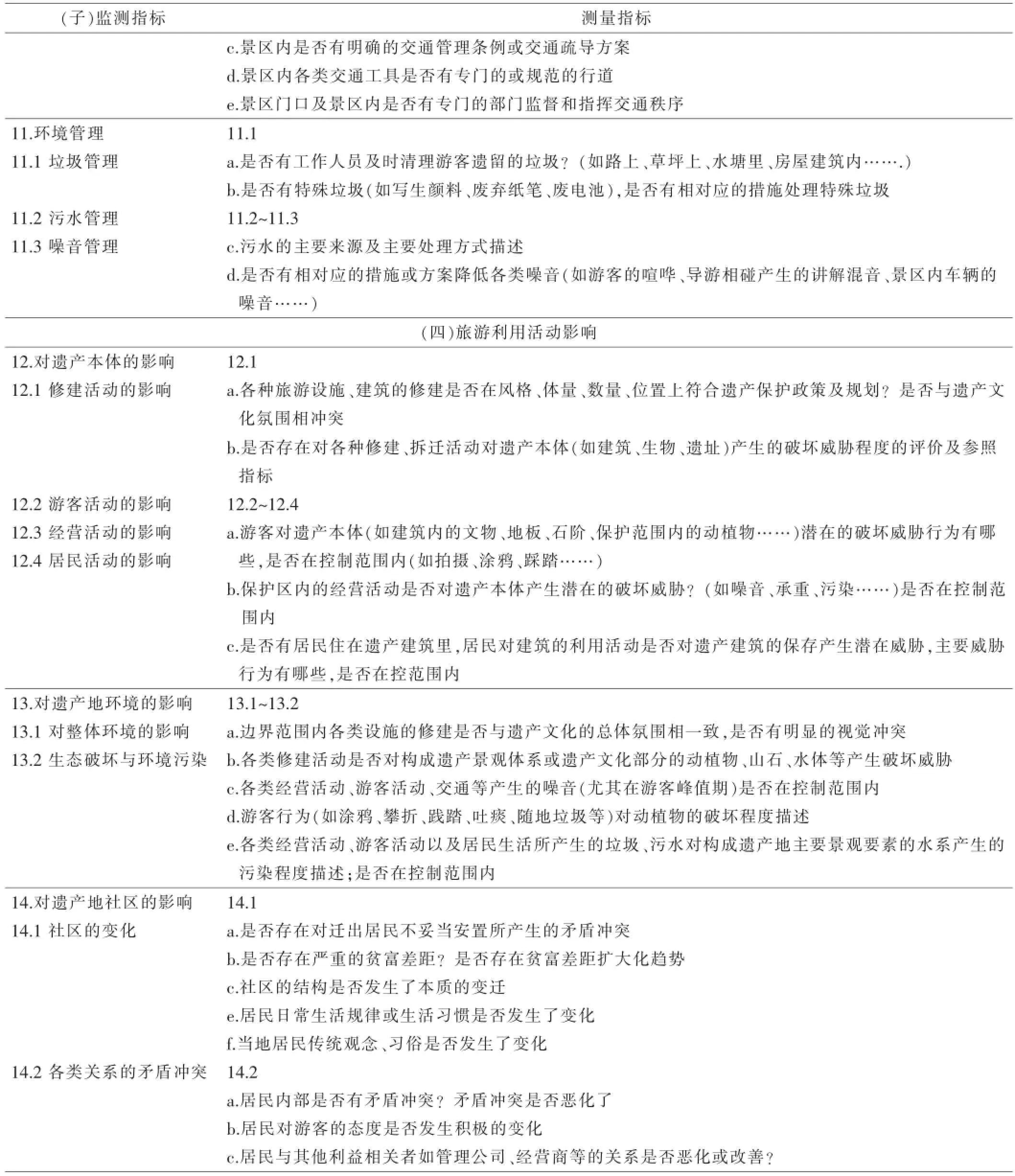

結合訪談意見及實地調研結果,本研究對原監測指標體系的23個主題132個指標項目重新進行評估與調整,修正后的指標體系將指標分為四大主題共27個監測指標及39個子監測指標,每個監測指標后另設測量指標。為了使監測工作更具可操作性,大多數的測量指標為標準化指標,亦即只需用“是”或“否”來進行回答,其具體信息可通過實地觀察、問卷、訪談、遺產地各管理部門的文件資料或數據庫等途徑來獲取。少量指標涉及專門的監測技術,如噪音監測,此類指標監測難度相對較大,監測費用較高,但可較精確地測量旅游利用對遺產地的影響程度,因此,在技術和資金允許的條件下可考慮使用此類指標。

修正后的指標體系從主題、副主題到監測指標再到各指標下的測量指標逐層展開,本文通過列表的形式展現各層關系(表1)。主題與副主題反映了遺產地的總體概況及其旅游利用活動主要涉及的關鍵問題或各利益相關者所共同關注的話題。各大主題或副主題后是相對應的監測指標,是對每個關鍵問題的細化,反映了我國文化遺產地應該重視的或正共同面臨的旅游問題。每個監測指標后的測量指標是對監測指標信息的量化或定性描述,是可具體操作的監測方案。

本監測指標體系的4大主題分別為:①遺產地的屬性;②遺產地的監測范圍;③遺產地的景觀要素;④遺產地的旅游影響監測。其中,前三大主題及其指標主要用于收集遺產地的基本信息,共設有13個監測指標,此類信息的收集一方面用于明確需要保護和監測的范圍及其具體的景觀要素;另一方面能夠監測遺產地的旅游開發(或開放)程度及其賴以發展的人文和自然吸引物的增減變化情況。第4個主題即“遺產地的旅游影響監測”是本體系的主體內容,其下又分成4個副主題:①旅游發展目標的實現程度;②旅游發展條件的完善程度;③旅游發展秩序管理;④旅游利用活動影響。每個副主題后至少有3個大指標,每個監測指標再細分1~6個子指標,4個副主題總共有14個監測指標及39個子指標(表1)。

表1 中國文化遺產地的旅游影響監測指標體系

續表1

續表1

續表1

5 結論

在借鑒國際上相關監測指標的基礎上,本研究構建了包括闡釋教育、社區發展、旅游經濟、旅游政策與規劃、旅游設施與服務、旅游管理與經營、旅游影響等方面的文化遺產地旅游影響監測體系,但監測重點仍在“旅游影響”部分,不同遺產地可以結合自身的情況選擇相關指標進行監測。然而,監測指標體系的建立是一個動態發展的過程,隨著時代的變化、管理方法的改進以及監測技術的提升,遺產地所面臨的問題會發生變遷,需要關注及監測的內容或者監測的重點也將需要做出相對應的調整。此外,由于每個文化遺產地所處的自然人文環境與政治經濟環境可能存在較大的差異,各文化遺產地在應用本監測指標體系的過程中應根據各自的具體情況來選擇合適的指標或對部分指標進行適當的調整。

參考文獻

[1]鄧曉宇.中國世界自然遺產監測指標體系構建與應用研究[D].成都:西南交通大學,2007.

[2]張松.城市文化遺產保護國際憲章與國內法規選編[M].上海:同濟大學出版社,2007:3-31.

[3]STOVEL H.An Advisory Body View of the Development of Monitoring for World Cultural Heritage,in World Heritage Papers 10:Monitoring World Heritage,UNESCO World Heritage Centre and ICCROM,UNESCO World Heritage Centre and ICCROM Editors[M]. Paris:UNESCO World Heritage Centre:2002.

[4]DURIGHELLO R.Monitoring the State of Conserva tion of World Heritage Properties:Operational Aspect,in World Heritage Papers 10:Monitoring World Heritage,UNESCO World Heritage Centre and ICCROM,UNESCO World Heritage Centre and ICCROM Editors [M].Paris.pUNESCO World Heritage Centre,2002:22-23.

[5]阮儀三,林林.文化遺產保護的原真性原則[J].同濟大學學報:社會科學版,2003(2):1-5.

[6]張成渝,謝凝高.真實性和完整性"原則與世界遺產保護[J].北京大學學報:哲學社會科學版,2003(2):62-68.

[7]張成渝.《世界遺產公約》中兩個重要概念的解析與引申:論世界遺產的“真實性”和“完整性”[J].北京大學學報:自然科學版,2004 (1):129-138.

[8] 劉愛河.文化遺產原真性概念及其內涵演變述評[J].中國文物科學研究,2009(3):8-11.

[9] 王曉曉,張朝枝.遺產旅游真實性理解差異與遺產地管理[J].旅游科學,2007(1):13-16.

[10]International Council On Monuments Sites,Florence Charter[Z].1982.

[11]International Council On Monuments Sites,Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage[Z].1990.

[12]張松.古跡遺址國際理事會.國際文化旅游憲章,in城市文化遺產保護國際憲章與國內法規選編 [M].上海:同濟大學出版社,1999:118-126.

[13]International Council on Monuments and Sites,Charter for the Interpretation and Preservation of Cultural Heritage Sites[Z].2008.

[14]張松.聯合國教科文組織,保護世界文化和自然遺產公約,in城市文化遺產保護國際憲章與國內法規選編[M].上海:同濟大學出版社,1972:49-54.

[15]張松.聯合國教科文組織保護世界文化和自然遺產政府間委員會,實施世界遺產公約的操作指南,in城市文化遺產保護國際憲章與國內法規選編[M].上海:同濟大學出版社,2007:96-115.

[16]SELFSLAGH B.Monitoring World Heritage:A View from the World Heritage Committee's Delegate,in World Heritage Papers 10:Monitoring World Heritage,U.W.H.C.ICCROM,U.W.H.C.ICCROM^Editors[M].Paris:UNESCO World Heritage Centre,2002:12-16.

[17]MEKERCHER B,HO P,DU CROS H.The changing market for heritage tourism:a case study of visitors to historic houses in England [J].Tourism Management,2005(26):539-548.

[18]TOURISM,T I I.S,ed.Cultural Tourism:Tourism at World Heritage Cultural Sites:The Site Manager's Hand Book[C]//Lanka:National Committee of ICOMOS,1993.

[19]PEDERSEN A..Managing Tourism at World Heritage Sites:a Practical Manual for World Heritage Site Managers[M].Paris:UNESCO World Heritage Center,2002.

[20]World Tourism Organization,ed.Indicators of Sustainable Development for Tourism Destination:A Guide Book[M]//.Madrid:World Tourism Organizaiton,2004.

中圖分類號:K928.7;F59

文獻標志碼:A

Monitoring Index for Tourism Impact on Cultural Heritage Sites

ZHANG Chaozhi1,ZHENG Yanfen2

(1.School of Tourism Management,Sun Yat-sen University,Guangzhou 510275,China;2.School of Business,Jinan University,Guangzhou 510632,China)

Abstract:To monitor the tourism impact on culture heritage is the foundation for cultural heritage protection,but the a well accepted monitoring index system still remains controversial.The research,based on the analysis of current monitoring index established by various international organization,by interviewing stakeholders in 4 cultural heritage sites in China,explores to establish the monitoring index for cultural heritage tourism development.The index system covers heritage explanation,community development,tourism economics,tourism planning and policy and tourism impact,which is a comprehensive monitoring system.

Key Words:cultural heritage sites;tourism impacts;monitoring;index;system