中國疆域內所見的絲綢之路(I)

葛承雍

(文物出版社,北京100007)

?

中國疆域內所見的絲綢之路(I)

葛承雍

(文物出版社,北京100007)

摘要:“絲綢之路”是古代歐亞大陸之間進行長距離貿易的交通古道,也是人類歷史上線路式文明交流的臍帶,與世界歷史發展主軸密切相關,根據一個世紀來中國疆域內出土的考古文物,敘述了歷史文物的新收獲、新資料,喚醒了中國境內絲綢之路的鮮活記憶,人們可以從各類文物中體悟古代東西交通的交流,也從不同角度關注二千多年來的文化傳播,驛站網絡暢通,商人積極販運,商品種類豐富,宗教信仰傳入,移民聚落增多,互通婚姻融化,最初的商業之路早已變成了各民族文明延伸的長廊,經過碰撞、交鋒最后走向包容、融合,作為歷史文化遺產得到了全世界對它的肯定。

關鍵詞:絲綢之路;出土文物;多元文化;文明交流

“絲綢之路”是古代歐亞大陸之間進行長距離貿易的交通古道,也是人類歷史上線路式文明交流的臍帶,與世界歷史發展主軸密切相關,它橫跨歐亞大陸東西萬里,猶如一條大動脈將古代中國、印度、波斯—阿拉伯、希臘—羅馬以及中亞和中古時代諸多文明聯系在一起,溝通了歐亞大陸上草原游牧民族與農業定居民族的交流,促成了多元文化的文明史發展。

絲綢之路的起點,一直眾說紛紜,爭執不休。筆者始終不贊成“滿天星斗多個起點”的觀點,那樣會造成無中心的認識混亂[1],引起國際學術界質疑。歷史文獻開宗明義指出長安是通往西域的起點,唐代詩人元稹《西涼伎》寫道“開遠門前萬里堠,今韋蹙到行原州”。唐人《明皇雜錄》說“天寶中,承平歲久,自開遠門至藩界一萬二千里,居人滿野,桑麻如織”。《南部新書》“平時開遠門外立堠,云西去安西九千九百里,以示戍人不畏萬里之行”[2]。《資治通鑒》記載唐天寶“是時中國強盛,自安遠門西盡唐境萬二千里,閭閻相望,桑麻翳野”。開遠門外烽堠是唐長安具體起點,安西大都護府在龜茲,這是載入史冊的。洛陽、鄴城、大同以及韓國慶州、日本奈良、京都等等都是延伸點,它們在一個王朝或某一時段成為中外交往的終點、起點或中轉點,但作為絲路消費大城市遠不能和長安相比,盡管西方的奢侈品到達長安后,其中一部分還會分銷或賜予各地,造成全國風行的印象,實際上時間最長、影響最大、文物最多的還是長安。

作者簡介:葛承雍 (1955—),男,首都師范大學歷史學院特聘教授,西北大學遺產學院博士生導師,主要研究方向為漢唐中外交流史、中古建筑史、考古文物與文化遺產。E-mail:gechengyong00@163.com.

在另一端最符合絲綢之路終點條件的城市是羅馬,羅馬帝國不僅有覆蓋歐亞非驛道網與波斯帝國交通網連成一體,而且只有在強大繁榮的羅馬才能夠找到絲綢足夠的市場和最大的主顧,羅馬有專門銷售絲綢的多斯克斯市場(Vicus Tuscus)。公元前46年,愷撒將絲綢幕簾置于羅馬劇場坐席上使觀眾免遭陽光暴曬。此后羅馬人紛紛以穿絲綢為時髦,而女人們穿著輕薄柔軟十分貼身又凸顯肌膚的衣服更體現華貴,絲綢成為羅馬顯示身份的一種表現。2世紀后,絲綢也受到羅馬平民的喜愛,羅馬帝國對中國絲綢需求量越來越大[3],絲織品成為中國與羅馬相互交往的橋梁。

根據近年考古新收獲,中西古道溝通的東西方交流早在先秦時期就已存在,但是由于當時貿易路線非常不穩定,民族部落之間的爭斗和國家政權之間的變遷又非常頻繁,所以東西方交往時隱時現。甘肅靈臺白草坡西周墓葬、張家川馬家塬戰國時期古墓群均出土一些玻璃制品以及西亞風格的金銀物品,證明早在公元前300年雙方就有了接觸。而公元前8世紀的斯基泰文化中的馬具、武器和動物紋已在歐亞草原上廣泛流傳,公元前4世紀又與西戎貿易商道交往,從而留下許多異域外來的遺物,包括戴尖頂帽的胡人形象[4]。

西漢張騫“鑿空西域”促進了與中亞各國互信與交往,他是第一個代表國家出使的使節,將原來不穩定的民間貿易路線定型成為政府官方積極利用的外交大通道。此后在漢晉隋唐之間,它成為承載著貫通中西物質和文化交流的古道。1877年德國地理學家、東方學家李希霍芬首次將其冠名為“絲綢之路”,德國東亞史專家赫爾曼與其他漢學家又進一步闡發,豐富了絲綢之路的內容,隨著一個世紀來考古文物的不斷出土,確立了國家對絲綢之路的鮮活記憶,并得到了全世界對它在歷史長河里作用的肯定。

1 商道與驛站

絲綢之路首先關注的是線路問題,古代交通線路最重要的標志是驛站,橫跨歐亞大陸的線路歷經2 000多年的變化已成為研究盲區。但是具有檔案性質的簡牘提供了漢代烽燧、驛站的資料。1974年出土的甘肅居延里程簡和1990年出土的懸泉漢簡,列出34個地名,分別記錄了7個路段所經過的縣、置之間的驛站里程[5],清晰地描述了長安到敦煌的主干道路線與走向。從而使人們知道,中國境內分為官方控制的主線與遭遇戰亂或政權更迭時使用的輔線,主線從長安出發沿涇河河道到固原,通過靖遠、景泰、武威到張掖、酒泉、敦煌;輔線則是從長安出發沿渭河河道經寶雞、天水、臨洮進入青海,最后從索爾果到若羌,并可經青海扁都口到張掖。

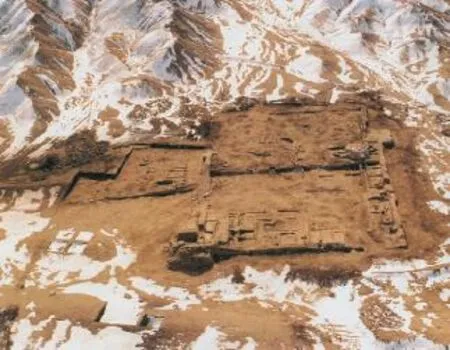

敦煌懸泉置位于河西走廊西端,是公元前2世紀至公元3世紀的國家驛站與郵驛樞紐(圖1),其遺址出土了35 000多枚簡牘文書,記載驛站內常駐400余人,官吏82人,常備驛馬120匹左右和車50余輛,日接待過往使節、商1 000余人。懸泉驛站從西漢昭帝時使用到魏晉時被廢棄,前后使用了400多年。唐代時又重新使用直到宋代徹底荒廢。懸泉出土漢簡保留了300多條與西域各國往來的記錄,涉及樓蘭(鄯善)、于闐、大宛、疏勒、烏孫、龜茲、車師等24國,尤其是與罽賓、康居、大月氏、烏弋山離、祭越、均耆、披垣等中亞國家的關系,提供了絲綢之路上郵驛特殊見證的新材料[6]。

圖1 甘肅敦煌西漢懸泉置遺址

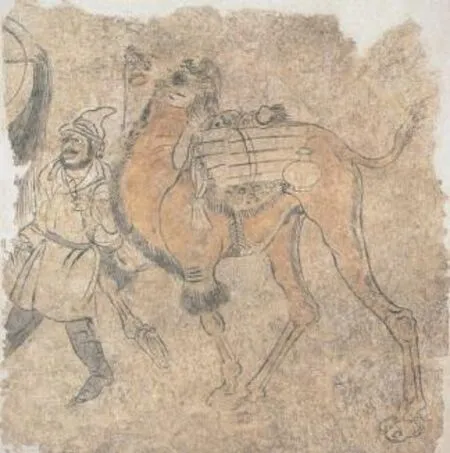

甘肅玉門關遺址、鎖陽城遺址都出土了與絲綢之路商貿活動關聯的文物。北宋《南部新書》乙卷記錄有唐代“西蕃諸國通唐使處,置銅魚雄雌相合十二只,皆銘其國名第一至十二,雄者留內,雌者付本國”。外國境界“蕃中飛鳥使,中國之驛騎也”。由于胡商沿著絲綢之路驛站往來不斷,唐代長安附近滋水驛(長樂驛之東)大廳西壁上專門畫有胡人頭像,唐睿宗未即位時路過驛站題詩“喚出眼何用苦深藏,縮卻鼻何畏不聞香”[7]。調侃胡人深目高鼻的怪異容貌。2005年發現的洛陽唐安國相王孺人唐氏壁畫墓,一組大型胡人牽駝載物匆匆趕路圖[8],再次證實了當時驛道繁忙景象(圖2)。

圖2 神龍二年安國相王孺人唐氏墓西璧

新疆托克遜縣阿拉溝被發掘的唐代烽燧遺址,出土文書記載烽、鋪、鎮、所、折沖府以及戍守將士姓名,反映當時唐軍一整套戍守系統能有效地控制與管理,保障了東西交通路線的暢通。隋唐政治、經濟和文化的進步繁榮為中外商貿主軸線提供了穩定環境,形成了敦煌至拂菻、西海(地中海)的北道,敦煌至波斯灣的中道,敦煌至婆羅門海(印度洋)的南道,比勘唐德宗貞元年間(公元785—805年)宰相賈耽所撰《皇華四達記》與阿拉伯地理學家所記的呼羅珊大道,甚至能將唐朝安西(庫車)至阿拔斯首都巴格達的路程一站站計算出來。文獻與文物的互證,充分說明古代東西方由道路、驛站、綠洲城邦構成的交流網絡一直延綿不斷。

2 商人與貢使

中亞綠洲的粟特人是活躍在絲綢之路上最顯著的商人,他們以“善賈”聞名,被譽為“亞洲內陸的腓尼基人”。粟特人兼營半農半牧,很早就活動在東西貿易交通線上。由于漢代重農抑商,魏晉至隋唐之間又制約一些漢地商品隨意輸出,包括各種精致的絲織品又不得度邊關貿易,所以被稱為“興胡”“興生胡”的粟特人就成為轉販買賣的商人[9],起到了操縱著國際貿易的中介作用。

被古人稱為“華戎交會”的敦煌,至遲在4世紀初,就有來自康國的千人左右規模的商人及其眷屬、奴仆。《后漢書·孔奮傳》說“姑臧稱為富邑,通貨羌胡,市日四合”。1907年,斯坦因在敦煌西部古烽燧下發現的粟特語古信札,斷代為4世紀初期,其中數封信內容是粟特商人從敦煌、姑臧(武威)向故國撒馬爾罕(康國)與布哈拉(安國)匯報經商的艱難情況[10],并提到了黃金、麝香、胡椒、亞麻、羊毛織物等等商品。

漢唐時期商胡販客的貢使化,是當時習以為常的歷史現象。粟特、波斯等國胡商通過“貢獻”禮品實現“賜予”的商品轉化,他們結成商侶積聚遠至拂菻的珍寶,然后絡繹不絕冒充“貢使”進入中國。《魏書·西域傳》記載5世紀中期粟特“其國商人先多詣涼土販貨”。唐初玄奘《大慈恩寺三藏法師傳》說“涼州為河西都會,襟帶西蕃、蔥右諸國,商侶往來,無有停絕”。吐魯番出土文書有咸亨四年 (公元673年)“康國興生胡康烏破延”在西州賣駝的市契,以及另一興生胡康紇槎等向西州申請“將家口入京”的過所案卷。《大唐西域記》卷一記載碎葉(吉爾吉斯斯坦)是一個“諸國商胡雜居”的商隊城市,西域商胡在此積聚珍寶轉運各地。歷史文獻和出土資料都證明武威、高昌、庫車、碎葉都是當時入貢的必經重鎮。

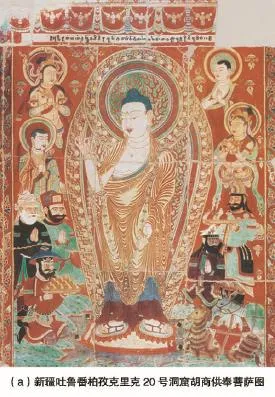

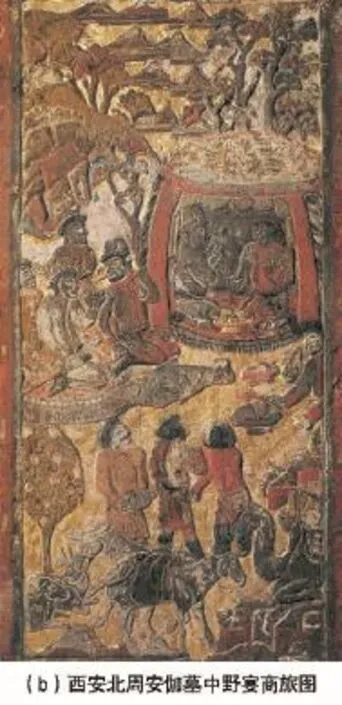

《洛陽伽蘭記》卷三城南宣陽門條:“自蔥嶺以西,至于大秦,百國千城,莫不歡附,商胡販客,日奔塞下,所謂近天地之區已”。商人都是成群結隊行止同步,《周書·吐谷渾傳》記載魏廢帝二年(公元533年)北齊與吐谷渾通使貿易,遭到涼州刺史史寧覘襲擊,一次俘獲“其仆射乞伏觸板、將軍翟潘密、商胡240人、駝騾六百頭、雜彩絲絹以萬計”。開元十年(公元722年)一批人數達400人的畢國商人從中國負貨歸來被大食督撫赦免。敦煌第45窟唐代觀音普門品壁畫描繪的“商胡遇盜”,以及胡商膜拜菩薩圖(圖3(a)),都具有以圖證史的價值。北朝隋唐墓葬中出土的背囊負包的胡商陶俑很多,但都是個體販客。尤其是近年來出土入華粟特人墓葬,山東青州北齊傅家、太原隋虞弘墓、西安北周安伽墓、史君墓、登封安備墓等等石棺浮雕畫,描繪了當時商人成群結隊、駱駝載物的往來場景(圖3(b)),給人們提供了粟特商隊首領“薩保”活動的形象材料[11]。令人疑惑的是,四世紀到五世紀整個粟特本土藝術未見商人題材,甚至沒有一個表現商旅駝隊的文物出土,而在中國境內發現這么多粟特商隊圖案,充分說明中古時期粟特商人對絲綢之路的貿易控制。

圖3 胡商商隊圖案

3 運輸與工具

首先是良馬。漢唐之間引進西域良馬是當時統治者倍感興趣的動機,漢朝打敗匈奴需要大宛汗血馬作為種馬配備軍隊,漢武帝更喜歡“西極天馬”作為自己騎乘寶駒;唐朝反擊突厥亦需要大量西域優種駿馬裝備騎兵,從唐太宗的“昭陵六駿”到唐玄宗的“照夜白”無不是最高統治者喜愛的坐騎[12]。所以仿造良種駿馬形象的陶馬、三彩馬在出土文物中大量出現,栩栩如生,胡人馬夫手牽侍立幾乎固化為模式,成為陵墓中陪葬的重要藝術品(圖4)。唐代繪畫中的駿馬嘶鳴欲動,西域于闐的“五花馬”常常是畫匠們表現的題材。可以說,絲綢之路與“良馬之路”緊密相連,絹馬貿易甚至是中唐之后長安中央政府與回鶻汗庭之間的經濟生命線。

圖4 1931年洛陽出土唐代三彩牽馬俑

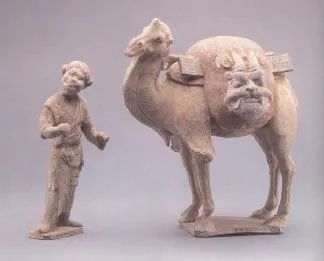

其次是駱駝。駱駝是絲綢之路上遙遠路途所負載重物的運輸工具,也是穿越茫茫沙漠戈壁的主力之舟,駝幫們由各色人物組成,既有貴人也有奴婢,既有使節也有商人,他們在東西交通線上源源不斷地來回奔波。漢代墓葬出土的各類材質駱駝藝術品還是少量的,從北朝到隋唐的駱駝造型藝術品則是大量的,不僅有陶駱駝、三彩釉駱駝,還有冶鑄的金屬駱駝。駱駝的馱載物往往是東西方商品的縮影(圖5),主要有駝囊貨包、絲捆、長頸瓶、金銀盤、水囊、錢袋、織物、氈毯、帳篷支架以及干肉等,在駝背上還馱有活的小狗、猴子與懸掛死了的兔子、野雞等,最典型的特征是以一束絲作為駝隊運載的標志,反映了絲綢之路上商人外出經商時的商品豐富情景[13]。至于駱駝背上還馱有琵琶樂器及胡漢樂隊的出現,吹奏演唱,雖有夸張,但還是漫漫路途上商人們邊行邊娛的生活寫照。

圖5 唐代駱駝牽駝俑(1948年長安裴氏小娘子墓出土)

4 絲綢與織物

絲綢是連接東西方古代文明最重要的物品,公元前1世紀至8世紀形成了從絲綢產地中國到消費地羅馬的跨文明獨特鏈條,公元2世紀以前羅馬人衣料主要是動物纖維的羊毛和植物纖維的亞麻,所以織物毛粗麻硬,而中國絲綢輕柔飄逸、色澤多樣,作為王公貴族享用的奢侈品成為至尊之物,也成為貿易首選之物。20世紀40年代在俄羅斯戈爾諾阿爾泰地區巴澤雷克墓地發現的戰國鳳紋刺繡,說明早在秦漢之前絲綢傳至外國。在羅馬東方行省帕爾米拉和羅馬克里米亞也出土發現漢綺,據說公元前6世紀歐洲哈爾斯塔文化凱爾特人的墓葬就發現有中國絲綢[14]。希臘公元前5世紀雅典神廟命運女神像也都穿有蠶絲衣料,所以西方學者大膽推測春秋戰國時期中國絲綢就通過中亞流入了希臘。

漢唐時期紡織品發現主要集中在新疆、甘肅、青海、陜西、內蒙等境內。在吐魯番出土的庸調布或絹,上面寫明來自中原地區州縣,布絹紗綾羅錦綺縑等等反映了中原有規模的織作、色染,以及官營作坊生產。從魏晉到隋唐幾百年間,產品有大小博山、大小茱萸、大小交龍、大小明光、鳳凰錦、朱雀錦、韜紋錦等,隨著絲綢之路大量貿易的發展,異域的外來影響也極大改變了內地的藝術風格,出土的毛織物明顯帶有西方題材的圖案。高昌時期的雙獸對鳥紋錦、瑞獸紋錦、對獅紋錦、鳥獸樹木紋錦、胡王牽駝錦等各種圖案新穎、色彩絢麗。唐西州時期的綠紗地狩獵紋纈、狩獵印花絹、聯珠戴勝鹿紋錦等精致織品,皆是精彩紛呈,不僅顯示了當時紡織技術的高超水平,而且聯珠紋、豬頭紋、孔雀、獅子、駱駝、翼馬、胡商、騎士等西亞織造紋樣栩栩如生,胡人對飲、對舞、對戲的圖案極為生動(圖6),反映了東西文化的交流影響[15]。

圖6 胡商隊織品圖案

在絲綢之路“青海路”“吐谷渾道”上,都蘭吐蕃墓出土北朝至中唐的絲綢品種非常豐富,既有占總數85%中國產的織金錦、花綾、素綾、絣錦等,又有占14%的中亞、西亞織錦,獨具異域風格的粟特錦和波斯錦圖案精美,并有一件8世紀中古波斯缽羅婆文字錦[16]。尤其是紅地簇四珠日神錦,是中國境內所出日神錦中最典型的希臘題材,太陽神赫利奧斯駕馭6匹帶翼神馬駕車于空中奔馳,聯珠紋又有薩珊波斯風格,還帶有中國文字“吉”“昌”,證明是中國產地綜合了各種文化因素的紋樣錦[17]。

5 金銀與錢幣

如果說“絲綢西輸”是震動西方世界貿易消費的大事,那么“黃金東來”似乎沒有引起中國王朝的巨大反響。公元初年,古羅馬著名人物老普里尼 (Pliny the Elder,23-79)曾經記載,羅馬帝國與東方貿易中支付了大量的黃金,因為與東方國家貿易中交換貨物遠不如黃金貴重,羅馬人為購進絲綢不得不付出東西方都能接受的黃金硬通貨。多年來,沿絲綢之路考古發現了許多波斯銀幣和羅馬金幣,但是西方學者多注意的是前蘇聯中亞共和國地區出土的一些金幣。自從1953年底在陜西咸陽隋獨孤羅墓出土東羅馬金幣,經夏鼐先生考證為拜占庭皇帝查士丁二世 (公元566—578年)時期金幣[18]后,才引起了海內外考古界關注。截止目前中國境內已經出土拜占庭金幣及仿制幣約50余枚,它包括6世紀至7世紀初制作精美的拜占庭金幣 (又稱索里得,Solidus),6世紀中葉至8世紀中葉仿制的索里得,以及錢形金片。這些金幣絕大部分出土于墓葬,全部都在北方地區,寧夏固原北周田弘墓一次出土5枚拜占庭金幣(圖7),史氏家族墓地出土4枚仿制金幣[19]。雖然關于墓葬中出現東羅馬金幣的習俗還有不同看法,但是原產于地中海東岸的拜占庭金幣竟在萬里之遙的中國內地安身,不能不使人感到東西方交流的力量。

圖7 寧夏固原1996年田弘墓出土拜占庭金幣(457-542)

波斯薩珊銀幣除了在新疆地區集中出土外,還在陜西、甘肅、河南、山西等地都陸續發現,6世紀甚至還在河西地區通用,在中國境內延續了350年左右,多是薩珊波斯卑路斯(Peroz,459—484)以后至庫薩和二世(ChosroesⅡ,590—628)式樣[20],說明北魏至隋唐時期波斯與中國往來非常密切(圖8)。8世紀后,阿拉伯金幣傳入唐朝。

圖8 波斯薩珊王朝銀幣正面,1959年新疆烏恰縣出土

絲路貿易的擴大促使貿易交換的貨幣作用愈發重要,許多綠洲城邦政權自鑄貨幣,例如和田“漢佉二體錢”,造型上吸取漢五銖與希臘—貴霜錢幣特點,塑造馬紋或駝紋圖案,被稱為和田馬錢。還有古龜茲國鑄造的“漢龜二體錢”,仿漢五銖圓形方孔,錢幣銘文用漢文與龜茲文合璧。

遺憾的是,古代中國沒有流通外國貨幣的市場,中原人亦沒有使用外國金幣的習慣,無論是羅馬金幣還是波斯銀幣,除了被皇家作為珍稀物品收藏或是被達官貴人埋進墓葬作為口含,估計大量可支付的金銀幣都被銷熔鑄造成賞玩的金銀器了,這不能不說是東西方交流中的一種理念的不同。

6 玻璃器皿

公元前11世紀西周早期墓葬中就發現了人造彩珠、管,因而傳統觀點認為中國很早就能燒制玻璃。但從玻璃成分上分析無論外觀或質量均有別于西方玻璃。在古代中國人眼里,精美的玻璃是一種出產在遙遠的貴重奢侈品,是上層貴族最喜歡的貿易品,所以草原之路或絲綢之路都以玻璃品作為昂貴商品販賣,從西亞、中亞幾條線路上都發現了羅馬、薩珊波斯、伊斯蘭等3種風格的玻璃器,貫穿東西方許多國家,因而也被稱為“玻璃之路”[21]。

20世紀20年代,阿富汗喀布爾貝格拉姆遺址就出土了公元前1世紀貴霜帝國時期的玻璃器皿,還有腓尼基的玻璃器。實際上漢魏精美的玻璃制品均來自羅馬,玻璃業是羅馬帝國最主要手工業之一,廣州漢墓出土有我國最早的羅馬玻璃碗,洛陽東漢墓出土纏絲玻璃瓶屬于地中海沿岸常見的羅馬產品[22]。魏晉南北朝時,人們已經充分認識玻璃器的藝術價值,西晉詩人潘尼《琉璃碗賦》贊頌清澈透明的玻璃為寶物。遼寧北票北燕馮素弗墓出土5件玻璃器,其中鴨型玻璃器與1—2世紀地中海流行的鳥形玻璃器造型相似 (圖9)。河北景縣北朝封氏墓出土4只玻璃碗,其中一只精致的淡綠色波紋碗與黑海北岸5世紀羅馬遺址出土波紋玻璃器類似。

圖9 1965年遼寧北票市西官營子北燕馮素弗墓出土鴨形玻璃注

伊朗的薩珊玻璃在3—7世紀時期也大量進入中國,其凸起的凹球面在玻璃器上形成一個個小凹透鏡,很有磨花玻璃的特色。1988年,山西大同北魏墓出土外壁35個圓形凹面白玻璃碗異常精美,1983年寧夏固原李賢墓出土的凹形球面玻璃碗,質地純凈,有晶瑩透徹之感;1970年西安何家村唐代窖藏出土侈口直壁平底玻璃杯,也有24個凸圈(圖10)。可見薩珊波斯玻璃器長期流傳,為世人所愛[29]。

圖10 西安何家村出土唐代凸紋玻璃杯

8世紀以后,西方玻璃生產中心轉向阿拉伯國家,工藝技巧又有新的發展,1987年陜西扶風法門寺塔地宮出土的17件伊斯蘭玻璃器,是唐朝皇家用品,刻劃描金盤、涂釉彩繪盤、纏絲貼花瓶、模吹印花筒形杯等都是罕見的玻璃精品,被認為產于伊朗高原的內沙布爾[23]。1986年內蒙古哲盟奈曼旗遼代陳國公主墓出土的6件伊斯蘭玻璃器,雖然生產于10世紀末至11世紀初,但帶長把手的高杯、刻花瓶、刻花玻璃盤以及花絲堆砌成把手的乳釘紋瓶(圖11),都是來自埃及、敘利亞或拜占庭的藝術珍品。

圖11 遼代哲盟奈曼旗陳國公主墓乳丁紋高頸玻璃瓶9-10世紀

7 金銀器

與地中海沿岸和西亞、中亞相比,中國早期金銀器制作不是很發達,金銀器皿類出現較晚。雖然春秋戰國墓葬中出現了一些金飾品,但很少是獨立器物,而目前所知一批金器均是采用鑄造傳統工藝,與西方錘揲技術凸起浮雕紋樣不一樣。

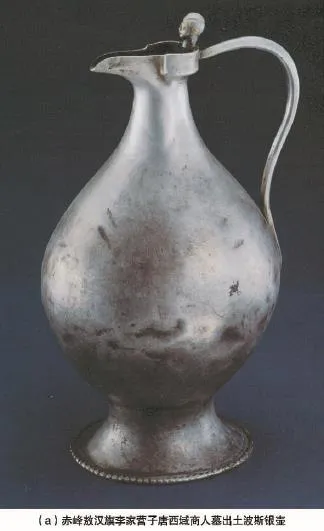

漢代及早期傳入中國的金銀器主要有凸瓣紋銀器與水波紋銀器,這種錘揲技法源自古波斯阿契米德王朝,廣州西漢南越王墓出土的凸瓣紋銀盒,山東淄博西漢齊王墓隨葬坑銀盒,都是西亞波斯流行的裝飾手法。3—7世紀的波斯薩珊王朝是金銀器興盛時代,傳入中國的金銀器陸續被考古發現,1981年山西大同北魏封和突墓(504)出土薩珊銀盤,裝飾題材為皇家狩獵者在蘆葦沼澤地執矛刺殺2頭野豬[24]。近年刻有粟特文銘記的銀器不斷出土,西安鹿紋銀碗、內蒙猞猁紋銀盤、河北銀胡瓶均有波斯風格的紋飾[25]。與此同時,西方的金銀器也傳入中國,1988年甘肅靖遠出土的希臘羅馬風格銀盤,周圍為宙斯十二神,盤中間酒神巴卡斯持杖倚坐在雄獅背上,人物非常突出醒目。1983年寧夏固原李賢墓(569)出土的銀壺瓶,瓶腹部錘揲出3組男女人物,表現的是希臘神話中帕里斯審判、掠奪海倫及回歸的故事,有人說屬于具有薩珊風格的中亞制品[26],但考慮敦煌遺書P.2613號文書中稱為“弗臨銀盞”,弗臨即拂菻,即來自羅馬拜占庭的銀杯,這就指明西方金銀器的輸入。

唐代是中國金銀器皿迅猛發展的時代,這與當時吸收外來文化有密切關系,西方的錘揲技術、半浮雕嵌貼技術等,都使在中國工匠學習制作方法方面受到了啟發,所以不僅有外國的輸入品,還有中土仿制品,“胡漢交融”非常明顯。1970年山西大同出土的海獸紋八曲銀洗,1975年內蒙古敖漢旗出土胡人頭銀壺,都是薩珊波斯造型與紋飾(圖12)。尤其是1970年西安何家村出土的唐代金銀器窖藏[27],鎏金浮雕樂人八棱銀杯的西方藝術風格異常明確,而受薩珊波斯——拜占庭式金銀器物形制的影響而制作的各種外來紋樣,例如海獸水波紋碗、鎏金雙獅紋碗、鎏金飛獅紋銀盒、雙翼馬首獨角神獸銀盒、靈芝角翼鹿銀盒、獨角異獸銀盒等等,頂部和底部中心均有猞猁、獅子、雙狐、角鹿、對雁、銜枝對孔雀等(圖13),周圍繞以麥穗紋圓框為代表的“徽章式紋樣”,兼收了粟特、薩珊波斯、拜占庭的藝術風格。

圖12 波斯造型與紋飾

圖13 西安何家村出土鎏金雙狐紋雙桃形銀盤

參考文獻

[1]葛承雍.談漢唐絲綢之路的起點[J].華夏文化,1995(1):41-43.

[2]錢易.南部新書(己卷)[M].北京:中華書局,2002:90.

[3]楊共樂.古代羅馬與中國的交往[M].北京:北京師范大學出版社,2011:64—66.

[4]王輝.甘肅發現的兩周時期的‘胡人’形象[J].考古與文物,2013(6):59-68.

[5]中華書局.居延漢簡·甲渠候關[M].北京:中華書局,1994:174-389.

[6] 張德芳,胡平生.敦煌懸泉漢簡釋粹[M].上海:上海古籍出版社,2001:78.

[7]錢易.南部新書(戊卷)[M].北京:中華書局,2002:72.

[8]洛陽市文物管理局.洛陽古代墓葬壁畫:下卷[M].洛陽:中州古籍出版社,2010:13-23.

[9]蔡鴻生.唐代九姓胡與突厥文化[M].北京:中華書局,1998:36.

[10]辛姆斯·威廉姆斯.粟特文古信札新刊本的進展[M]//榮新江,華瀾,張志清.粟特人在中國:歷史、考古、語言的新探索.北京:中華書局,2005:72.

[11]榮新江.薩保與薩薄:佛教石窟壁畫中的粟特商隊首領[M]//榮新江,華瀾,張志清.粟特人在中國:歷史、考古、語言的新探索.北京:中華書局,2005:49.

[12]榮新江.絲綢之路上的粟特商人與粟特文化[M]//鄭培凱.西域中外文明交流的中轉站.香港:香港城市大學出版社,2009:75.

[13]葛承雍.唐昭陵六駿與突厥葬俗研究[M]//葛承雍.唐韻胡音與外來文明.北京:中華書局,2006:158.

[14]山西省考古研究所.北齊東安王婁睿墓 [M].北京:文物出版社,2006:31.

[15]林梅村.絲綢之路十五講[M].北京:北京大學出版社,2006:8-10.

[16]新疆維吾爾自治區博物館.絲綢之路:漢唐織物[M].出土文物展覽工作組.北京:文物出版社,1972:55.

[17]許新國.都蘭吐蕃墓發掘和研究[C]//北京大學考古文博院.7-8世紀東亞地區歷史與考古國際學術討論會論文集.大坂經濟法科大學.北京:科學出版社,2001:29.

[18]趙豐.中國絲綢藝術史[M].北京:文物出版社,2005:140.

[19]夏鼐.西安土門村唐墓出土的拜占庭金幣[J].考古,1961,(6).

[20]寧夏固原博物館.固原文物精品圖集:中冊[M].銀川:寧夏人民出版社,2012:164-249.

[21]夏鼐.綜述中國出土的波斯薩珊銀幣[J].考古學報,1974(1):91-109.

[22]由水常雄.玻璃傳來之路:上[J].東亞的古代文化,1988(57):89-117.

[23]由水常雄.玻璃傳來之路:下[J].東亞的古代文化,1989(58):202-228.

[24]安家瑤.玻璃器史話[M].北京:社會科學文獻出版社,2011:74.

[25]齊東方.伊斯蘭玻璃與絲綢之路[M]//葉奕良.《伊朗學在中國論文集》第三輯.北京:北京大學出版社,2003:111.

[26]馬玉基.大同市小站村花圪塔臺北魏墓清理簡報 [J].文物,1983 (8):97-101.

[27]孫機.建國以來西方古器物在我國的發現與研究[M]//孫機.仰觀集.北京:文物出版社,2012:443.

[28]羅豐.北朝、隋唐時期的原州墓葬[M]//寧夏回族自治區固原博物館.原州古墓集成.北京:文物出版社,1999:19.

[29]陜西歷史博物館.花舞大唐春:何家村遺寶精粹[M].北京:文物出版社,2003:125.

中圖分類號:K872

文獻標志碼:A

The Silk Road in the Chinese Memory

GE Chengyong

(Cultural Relics Press,Beijing 100007,China)

Abstract:The Silk Road with the bilateral beginning and ending points Chang’an(China)and Roma (Italy)was one of the old transcontinental,long distanced trade routes,which connected different cultures extending thousands of miles and enabled the multi-culture interaction between the imperial China,India,Persian-Arabian regions,Greco-Roman influenced regions,the Central Asia and other medieval cultures. Along this trade route,which had the function of a binding link,the activities of the travellers promoted the exchanges in various dimensions among the migratory nomad peoples and those settled agricultural societies,which benefited the development of a multicultural environment.Through the report of the new discoveries and newly finding sources in the Chinese territory during the last century,we may keep our memory of the Silk Road(the Chinese part)alive and learn to appreciate the Eastern(Sino)-Western-Dialogues during the medieval period.By means of this we could gain the insight of the history of cultural expansions,which include not only the establishment of transfer stations,the various merchandise activities,but also the spreading of religions,the increasing immigration flows and the interethnic marriage. All these factors contributed to the transformation of the regions along the Silk Road,originally a trading route,into a stage of different peoples and cultures,which came through their encounters and sometimes confrontations,gradually to integration and fusion.Such a process of intercultural encounters and integration is a basic condition of the development of human civilizations and this ideal,visible in the history of the Silk Road,has gained the general recognition of the whole world.

Key Words:Silk Road;archaeological findings;multicultural society;intercultural dialogues