社會管理創(chuàng)新中的公眾參與

——一項基于江蘇、云南兩省的調(diào)查研究

周建國,魏 強,張 麗

社會管理創(chuàng)新中的公眾參與

——一項基于江蘇、云南兩省的調(diào)查研究

周建國,魏強,張麗

社會管理創(chuàng)新本質(zhì)上要求引導公眾有效參與社會管理實踐。基于江蘇、云南兩省的農(nóng)村和城市公眾參與的調(diào)查,研究發(fā)現(xiàn),基層社會管理實踐中公眾參與的程度和水平總體上較低,存在大量的“象征性”公眾參與,不利于“公民素質(zhì)”的養(yǎng)成;互聯(lián)網(wǎng)使用率城鄉(xiāng)差異極大,而在社會管理中的網(wǎng)絡(luò)化參與方面差別并不顯著;農(nóng)民利益的組織化程度低,在反映與維護自身權(quán)益時缺乏理性。有效推進社會管理創(chuàng)新中的公民參與,政府的自我解放非常關(guān)鍵。同時,應(yīng)適應(yīng)復雜性社會發(fā)展的特點,合理應(yīng)用大數(shù)據(jù)等新技術(shù),實現(xiàn)精準管理。

社會管理;創(chuàng)新;公眾參與;傳統(tǒng)社會;非傳統(tǒng)社會

一、問題與背景

改革開放以來,隨著國家和社會的相對分離,社會問題日益增多,社會管理也被提上議事日程。早在2002年中共十六大上,就強調(diào)要“完善政府經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務(wù)職能,改進管理方式,保持良好社會秩序”。執(zhí)政黨把社會管理和公共服務(wù)放在了同等重要的位置,作為一項引導社會轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略任務(wù)來統(tǒng)籌推進。在傳統(tǒng)社會向現(xiàn)代社會轉(zhuǎn)型的過程中,城市化進程發(fā)展過快、社會利益關(guān)系不協(xié)調(diào)、社會事務(wù)復雜性增強等一系列問題的出現(xiàn),對進行社會管理提出了嚴峻挑戰(zhàn),政府不僅要應(yīng)對社區(qū)、社會組織與社會事業(yè)等傳統(tǒng)社會領(lǐng)域的矛盾,而且還要積極應(yīng)對風險社會、虛擬社會以及轉(zhuǎn)型社會等非傳統(tǒng)領(lǐng)域的社會沖突。如果協(xié)調(diào)不好,就會導致經(jīng)濟發(fā)展停滯、貧富差距拉大、陷入中等收入陷阱等,影響社會和諧與社會穩(wěn)定。有效地應(yīng)對這些挑戰(zhàn),需要對社會管理進行適時的創(chuàng)新,更新管理理念,創(chuàng)新管理方式,實現(xiàn)社會公共治理,適應(yīng)當前的社會發(fā)展形勢,推動社會建設(shè),保障社會和諧。

從本質(zhì)上來講,創(chuàng)新社會管理,實現(xiàn)社會治理,要求在社會管理中實現(xiàn)從“單一主體”向“多元主體”的轉(zhuǎn)化。在社會管理創(chuàng)新中,多元主體良性互動的實質(zhì)是公眾的有效參與。因為,創(chuàng)新社會管理的根本是要回應(yīng)公眾之要求,維護公眾之利益,實現(xiàn)公眾之福祉。中共十七大提出的“黨委領(lǐng)導、政府負責、社會協(xié)同、公眾參與”的社會管理格局,歸宿點也在于“公眾參與”。在體制的框架內(nèi),“黨委領(lǐng)導、政府負責、社會協(xié)同”比較容易通過整合政治資源、行政資源而得以實現(xiàn),而由于“公眾”游離于體制之外,推進有效的“公眾參與”則十分不易。實現(xiàn)有效的“公眾參與”,不僅是當下社會管理創(chuàng)新的重點,也是需要付出更多關(guān)注予以解決的難點。

二、概念內(nèi)涵與文獻綜述

(一)國內(nèi)研究綜述

中共十四屆三中全會之后,“社會管理”迅速成為政界與學術(shù)界的熱門話題。近年來,盡管學術(shù)界對社會管理的重要性形成了高度共識,但對社會管理的認識卻莫衷一是。關(guān)于社會管理的主體,有學者認為政府是唯一的主體,也有人強調(diào)社會是社會管理的主體,還有人則堅持社會管理的主體包括政府、社會和個人[1]。就具體內(nèi)容來說,社會管理的基本內(nèi)容包括協(xié)調(diào)社會關(guān)系、規(guī)范社會行為、解決社會問題、化解社會矛盾、促進社會公正、應(yīng)對社會風險、保持社會穩(wěn)定等方面[2];童星認為,社會管理是對社會公共事務(wù)中除了政治統(tǒng)治和經(jīng)濟管理事務(wù)以外的那部分事務(wù)的管理和治理。其具體對象或工作內(nèi)容可以分為七個方面:社區(qū)管理、民間組織管理、社會事業(yè)管理、開放社會管理、虛擬社會管理、多元(分化)社會管理、風險社會管理等[3]。創(chuàng)新是一個除舊革新的行為和過程。以往的政府創(chuàng)新的研究主要集中在創(chuàng)新擴散、組織創(chuàng)新性和過程理論模型。

“公眾參與”這一概念來自于西方,翻譯中有“公共參與”“公民參與”“公眾參與”等不同的表達方式。“公眾參與”這一表達方式更為合適地體現(xiàn)出了參與的主體[4]。公眾參與是指具有共同利益、興趣的社會群體對政府的涉及公共利益事務(wù)的決策的介入,或者提出意見和建議的活動。公眾參與包含三個主體要素:參與主體;參與對象;參與方式[5]。公眾參與在一定程度上是在代議制民主出現(xiàn)危機時出現(xiàn)的,它彌補了代表性缺乏的不足,當然它也會帶來效率低下、“烏合之眾”等問題與困境。

(二)國外研究綜述

“社會管理”在國外的研究起步較早。對社會管理的研究最初是在處理政府與社會關(guān)系,羅伯特·B·登哈特等認為要以公民為中心提供政府的公共產(chǎn)品與公共服務(wù)[6]。類似的理論還有“多中心治理”、“福利社會”、“合作網(wǎng)絡(luò)(政策網(wǎng)絡(luò))”、“后福利國家”、“社會資本”、“第三條道路”、“社會系統(tǒng)理論”、“治理理論”、“公民社會”等。由于西方社會民主政治的體系性建構(gòu)相對完善,在社會管理創(chuàng)新方面的研究,則更多側(cè)重于具體的社區(qū)治理中創(chuàng)新的措施選擇,如社區(qū)政策以及政府與社區(qū)的合作。另外,一些關(guān)注于虛擬網(wǎng)絡(luò)的社會管理研究也不斷增多,相應(yīng)的機構(gòu)設(shè)置也在完善,如英國在城市警署設(shè)立了電腦犯罪機構(gòu),澳大利亞新南威爾士州成立了網(wǎng)上警察局等[7]。

對于公眾參與社會管理的問題,美國著名學者卡羅爾·佩斯曼在《參與和民主理論》中指出精英民主是不充分的民主,他認為真正的民主是公眾直接參與公共決策,公眾應(yīng)該直接參與到社會管理當中[8]。安德魯·亞克蘭在《公眾參與的對話設(shè)計》中指出可以表達公眾參與真實意圖的標準為:包容性,透明、公開性,尊重允諾、可達性、有責性、代表性,相互學習,有效性等。美國政治學者約翰·克萊頓·托馬斯在《公共決策中的公民參與》中提出了根據(jù)政策質(zhì)量與政策可接受性兩個變量的分析為公眾有效參與公共決策的五種模型,為公眾參與的可操作性提供了參考。對于公眾參與的程度,根據(jù)謝爾·阿恩斯坦的公民參與階梯論,公眾參與從低到高、從不成熟到成熟的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段、八個層次[9]。

總之,國內(nèi)外對社會管理創(chuàng)新中的公眾參與雖然已有較豐富的積累,但缺乏對當下中國實踐的總體把握,特別是對城鄉(xiāng)之間差異認識不足。現(xiàn)有研究成果主要集中于對傳統(tǒng)社會中公眾參與的研究,尤其是對村民參與的研究。隨著非傳統(tǒng)社會特別是虛擬社會的迅速擴張,近年來人們對虛擬社會管理中的公眾參與給予了更多關(guān)注,但研究成果相對較少。

三、研究設(shè)計與數(shù)據(jù)分析

(一)研究路徑與方法

本研究分四步完成。第一步是研究框架的設(shè)計。在梳理相關(guān)研究文獻的基礎(chǔ)上,對綱領(lǐng)性文件、全國社會管理創(chuàng)新典型案例等進行分析,架構(gòu)社會管理創(chuàng)新中公眾參與的分析指標。第二步是運用德爾菲法,對分析指標進行診斷。第三步是調(diào)查階段。調(diào)查中主要運用隨機抽樣法和深度訪談法。2015年1月12日、13日在南京市六合區(qū)農(nóng)村和南京市城區(qū)進行了預調(diào)查。2015年1月在云南尋甸縣、昆明市區(qū)以及南京市六合區(qū)、南京市區(qū)分別進行了問卷調(diào)查,同時對部分農(nóng)民、市民和社區(qū)管理人員進行了半結(jié)構(gòu)化訪談。

(二)數(shù)據(jù)處理與分析

1.問卷的信度分析

本次調(diào)查共計發(fā)放問卷1000份,回收353份,其中農(nóng)村152份,城市202份,回收率35.3%。受制于回收問卷的數(shù)量,某些細節(jié)問題的檢驗可能無法完成,然而考慮到城市問卷(9頁)與農(nóng)村問卷(5頁)較長,同時,我們對調(diào)查對象進行了深度訪談。對問卷樣本能夠代表我國社會管理創(chuàng)新中的公眾參與總體情況的問題,我們參考Wallace and Mellor(1988)的方法,比較按時返回問卷的數(shù)據(jù)與預定截止日期之后返回問卷的數(shù)據(jù)之間是否存在顯著性差異。上述對照之間不存在顯著差異,可以認為樣本數(shù)據(jù)能代表總體。本問卷調(diào)查的回收率和數(shù)據(jù)質(zhì)量是基本令人滿意的,達到了進行相關(guān)研究的要求。

信度檢驗。克朗巴哈系數(shù)法(Cronbach's alpha)是檢視信度的一種方法,由李·克朗巴哈在1951年提出,目前社會科學研究最常使用的信度分析方法。首先,鑒于城市與農(nóng)村問卷設(shè)計的不同,先從江蘇與云南兩省的城市問卷一致性著手。運用SPSS19.0統(tǒng)計軟件對城市251份問卷的信度分析如下圖所示。

注:數(shù)據(jù)來源于問卷數(shù)據(jù)可靠性統(tǒng)計分析。通常Cronbach α系數(shù)的值在0和1之間。如果系數(shù)不超過0.6,一般認為內(nèi)部一致信度不足;0.6-0.7之間還可以接受;達到0.7-0.8時表示量表具有相當?shù)男哦龋贿_0.8-0.9時說明量表信度非常好。

可以看出,兩省的城市問卷一致性程度非常高,量表信度非常好,滿足問卷設(shè)計的信度要求。

其次,從兩省的農(nóng)村問卷數(shù)據(jù)來看,如下圖所示,Cronbach α的值為0.636,在0.6-0.7之間,處于可以接受的水平,基本滿足問卷信度要求。

2.問卷的效度分析

問卷的效度主要從內(nèi)部效度、外部效度、構(gòu)思效度三個方面來說明。就內(nèi)部和構(gòu)思效度方面來說,本次調(diào)查根據(jù)文獻和實際經(jīng)驗建立假設(shè)性理論結(jié)構(gòu),并且通過德爾菲法確立具體的問卷測量指標體系;并且,通過訪談和前測問卷調(diào)查對問卷具體指標的編制做出了修改與完善,并且設(shè)計了適切的測量題項。而就外部效度來說,我們選擇了恰當?shù)摹⒋硇缘谋徽{(diào)查者以及江蘇與云南兩個具有典型性的省份,調(diào)查的具體對象是政府工作人員、積極關(guān)切社會管理工作的城市居民以及農(nóng)村居民,這使得調(diào)查更具可行性、結(jié)果更具代表性。這些都為問卷設(shè)計構(gòu)建了較高的結(jié)構(gòu)效度,保證了問卷測量的準確性與可靠性。

四、研究發(fā)現(xiàn)

基于訪談以及問卷調(diào)查的數(shù)據(jù)分析,研究發(fā)現(xiàn):

(一)在農(nóng)村中,公眾參與停留在“象征性”的公眾參與層面

新公共服務(wù)理論認為,政府與公民之間是不同于企業(yè)與顧客之間的關(guān)系,強調(diào)在尊重公民的基礎(chǔ)上通過合作和分享的過程來開展服務(wù),“公民優(yōu)先”理念是處理政府與公眾關(guān)系的基本準則[10]。而協(xié)商民主理論肯定了公眾積極參與政治生活的意義與價值,在保證公共利益的實現(xiàn)的基礎(chǔ)上,保障個人權(quán)利為公民積極參與提供有效機制,以彌補共和主義民主和自由主義民主理論的缺陷[11]。阿恩斯坦在1969年發(fā)表“市民參與階梯”,她把公眾參與分為3個層次、8種形式[12]。階梯理論告訴我們,公眾參與由于參與程度的不同存在著參與效果上的差別。正如階梯理論所分析的,在我國農(nóng)村中很多情況下的公眾參與可以界定為“象征性參與”。在農(nóng)村問卷中,對“參與態(tài)度”這一問題的回答,如下表1所示。60.9%與27.8%的人分別選擇了“宣傳后積極參與”和“主動參與”,而“經(jīng)過宣傳動員,我也不一定參與”僅占比6%,農(nóng)民在參與社會管理的意愿方面表現(xiàn)出很強的積極性,并且實踐中的參與率較高。

表 1 公眾參與社區(qū)活動狀況(意愿)調(diào)查

(二)雖然互聯(lián)網(wǎng)使用率城鄉(xiāng)差異極大,但在社會管理中的網(wǎng)絡(luò)化參與方面,城鄉(xiāng)差異并不顯著

互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)生和應(yīng)用為人類的信息交換和社會活動提供了廣闊的虛擬空間,在虛擬空間生存的個人、組織及其各種交流交往活動構(gòu)成了虛擬社會的形態(tài)[13]。鑒于網(wǎng)絡(luò)普及率、識字率以及制度設(shè)計的完備性方面存在很大的差距,城市居民與農(nóng)民在參與社會管理的途徑上表現(xiàn)出很大的差異性,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。首先,在“互聯(lián)網(wǎng)使用情況”問題上,農(nóng)村受訪者中59.6%選擇了“從來不”,4%的選擇了“幾乎不”;而城市受訪者中選擇“從來不”與“幾乎不”兩個選項的共占比17.8%,其余“偶爾”、“經(jīng)常”與“頻繁”占有絕大部分比例,城市互聯(lián)網(wǎng)使用率要大大超過農(nóng)村。在問及“了解社會服務(wù)信息的方式”,農(nóng)民37.4%選擇了“電視”,19.5%的人選擇了“報刊雜志”,還有16.3%選擇了“村委會會議”。而城市居民選擇較多的渠道是“微博、微信”、“報刊雜志”以及“電視”等三個選項。對比看來,城市部分在獲取社會服務(wù)信息的方式上偏向于網(wǎng)絡(luò)化,而農(nóng)村則通過傳統(tǒng)的媒介,如電視、報紙和村委會會議等。在問及“使用互聯(lián)網(wǎng)來反映自己的意見”這一問題上,農(nóng)村中絕大部分的人是沒有在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)表意見的,僅有11.9%的人時常會發(fā)表意見,城市中28.8%的人時常在網(wǎng)上發(fā)表意見,稍高于農(nóng)村的比例。可以看出,互聯(lián)網(wǎng)使用率上城市大大超過農(nóng)村,而在涉及到通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)表、反映意見的問題上兩者沒有太大差別,城市居民與農(nóng)民在參與社會管理過程中反映利益訴求或建議時,互聯(lián)網(wǎng)的使用率都不高。與農(nóng)村居民相比,城市居民掌握了大量的互聯(lián)網(wǎng)知識與信息,而其用之于社會管理參與方面的卻寥寥無幾,在社會管理參與中表現(xiàn)較為冷漠。而與此同時,城市居民在反映自身利益訴求時,利用網(wǎng)絡(luò)的渠道較為突出,如網(wǎng)上論壇、“微博問政”以及政府門戶網(wǎng)站等等,而農(nóng)村中,“找關(guān)系”等非正式渠道就比較常見。

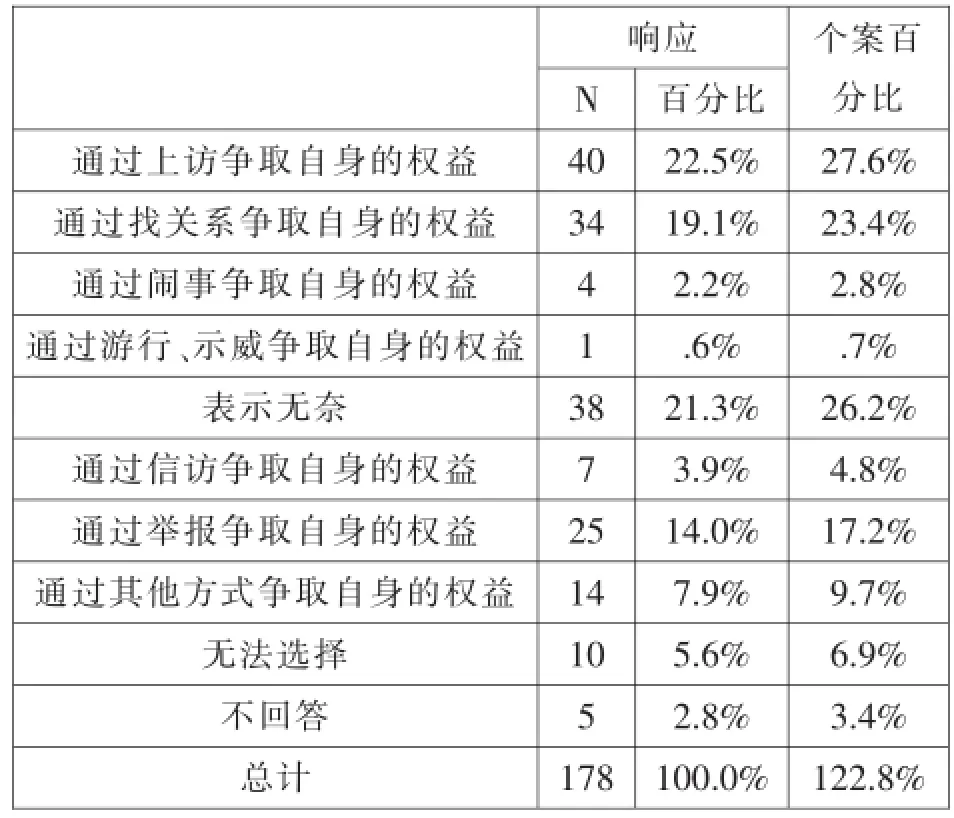

(三)農(nóng)民利益的組織化程度低,在反映與維護自身權(quán)益時缺乏理性

利益組織化是指在高度分化的社會中,一些分散的利益主體基于其利益的基本一致性而進行聯(lián)合并以一定的組織結(jié)構(gòu)約束這種聯(lián)合的狀態(tài)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在問及“是否參與過民間組織”時,52%的城市受訪者選擇了肯定答案,而且在實際的采訪中,大部分付出了實際參與到了社會組織中。而農(nóng)村中,經(jīng)過采訪后發(fā)現(xiàn)53%的人參加過志愿性組織所開展的活動,如修建溝渠、清理街道衛(wèi)生等,而這些活動本質(zhì)上來說是一種自上而下的管理模式。另外,很多農(nóng)民在問及如殘疾人聯(lián)合會、紅十字會、少年兒童發(fā)展基金會、婦聯(lián)等組織時,雖有60.9%的人回答了有一定了解,但在進一步問及“如何通過這些組織維護自身權(quán)益”的問題上大多數(shù)人的回答很牽強。如表2所示,而在“利益沒有滿足,如何維護權(quán)益”這一問題上,農(nóng)村中2.2%的受訪者選擇了 “通過鬧事爭取自身的權(quán)益”,0.6%的人選擇了“通過游行、示威爭取自身的權(quán)益”,可見,農(nóng)村中很多人在權(quán)利維護的過程中缺乏理性、組織,而個人的“意氣用事”以及充滿敵意的“烏合之眾”并不能為他們爭取更多的權(quán)益。而對于該問題的回答,城市受訪者大多數(shù)人選擇了上訪,共占比83.7%,權(quán)利維護與救濟的渠道比較規(guī)范、理性。

表2 公眾維權(quán)方式調(diào)查

在城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)下,農(nóng)民在自身利益組織化方面“短板”明顯,如果社會利益組織化的格局對弱勢群體嚴重不利(特別是農(nóng)民),則會加劇社會分化和轉(zhuǎn)型過程中的社會分層和“斷裂”,導致某些社會群體的邊緣化,影響社會的穩(wěn)定、和諧與發(fā)展。因此,關(guān)注農(nóng)民利益的組織化,在中國當前的利益組織化和公眾參與制度建設(shè)中,都將是一個特別重要的問題[14]。

五、結(jié)語:改進社會管理創(chuàng)新中的公眾參與的進一步思考

我們在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),所謂基層的治理無效[15],實際上可能存在一些誤解。因為信息不對稱——這種狀況可能在相當長時間內(nèi)還存在——事實上導致公眾失去了許多參與公共治理的機會。比如,對于云南尋甸仁德街道和平村2013年的圍堤塌方,很多村民表示并不知情。如果知情,他們一定會去搶修。其次,無論是行政路徑還是治理路徑,內(nèi)容是決定性因素。如果公共事務(wù)與公眾的關(guān)系度很低,公民參與的意愿必然低,治理也必然無效。調(diào)查顯示,居民/村民對社區(qū)/村委會主導的面子類事務(wù)顯然沒有多大興趣。再次,理解社會治理的成功與失敗不能過于理想化、理論化。在理論的視域里,治理要求多元主體特別是政府與一般公民平等互動、協(xié)商共治。但是,在實踐領(lǐng)域,尚沒有一個社會能夠提供如此完美的典范。信息不對稱、時間的緊迫性和主體利益多元性、復雜性等多種因素,決定了在治理實踐中必須有走在前面的動員主體,必須有組織者、協(xié)調(diào)者。中國的社會發(fā)展狀況使得執(zhí)政黨和政府必然承擔這一角色。因此,政府尤其是基層政府,應(yīng)該從公共信息和公共事務(wù)的圍墻內(nèi)自我解放出來。

[1]田兆陽,尚秋謹.公民參與社會管理是公民權(quán)利的回歸和物化[J].新視野,2005,(5).

[2]胡錦濤.扎扎實實提高社會管理科學化水平建設(shè)中國特色社會主義社會管理體系——在2011年2月省部級主要領(lǐng)導干部社會管理及其創(chuàng)新專題研討班上的講話[N].人民日報,2011-02-20.

[3]童星.創(chuàng)新社會管理[M].北京:中國社會科學出版社,2012.

[4]付健.城市規(guī)劃中的公眾參與權(quán)研究[D].吉林大學,2013.

[5]李艷芳.公眾參與環(huán)境影響評價制度研究[M].北京:中國人民大學出版社,2004.

[6]羅伯特·B·登哈特.公共組織理論[M].北京:中國人民大學出版社,2003.

[7]王成國.社會管理的理論與實踐[D].中國社會科學院研究生院,2014.

[8]卡羅爾·佩特曼.參與和民主理論[M].陳堯,譯.上海:上海人民出版社,2006.

[9]孫柏瑛.當代地方治理[M].北京:中國人民大學出版社,2004.

[10]孟超.從“基層組織主導”到“社會組織參與”——中國城市社區(qū)建設(shè)模式的一種可能轉(zhuǎn)變[J].學習與探索,2014,(12).

[11]盧瑾.當代西方協(xié)商民主理論研究:現(xiàn)狀與啟示[J].政治學研究,2008,(5).

[12]Sherry R.Arnstein.A Ladder Of Citizen Participation[J].Journal of the American Planning Association,1969,(4).

[13]顏佳華,鄭志平.虛擬社會管理創(chuàng)新研究論綱[J].太平洋學報,2011,(11).

[14]秦暉.為什么需要有農(nóng)民的組織[N].南方周末,2006-10-19.

[15]林尚立.上海基層治理有效嗎[N].南方周末,2013-12-13.

[責任編輯:索原]

周建國,南京大學政府管理學院教授,博士生導師,南京大學MPA教育中心主任;魏強,南京大學政府管理學院2013級研究生;張麗,南京大學政府管理學院2013級研究生,江蘇南京 210023

G91

A

1004-4434(2016)01-0096-05

2011年國家社會科學基金重大招標項目“社會管理創(chuàng)新與社會體制改革”(11&ZD028)

——關(guān)注自然資源管理