針刺陽陵泉對中風偏癱患者感覺運動網絡影響的fMRI研究*

付彩紅,李匡時,鄒憶懷

(北京中醫藥大學東直門醫院腦病科一區,北京 100700)

·臨床論著·

針刺陽陵泉對中風偏癱患者感覺運動網絡影響的fMRI研究*

付彩紅,李匡時,鄒憶懷

(北京中醫藥大學東直門醫院腦病科一區,北京100700)

[目的]觀察針刺陽陵泉對中風偏癱患者感覺運動網絡的影響特征,探討針刺陽陵泉穴促進中風偏癱腦功能重塑的作用機制。[方法]選擇符合納入標準的12例中風偏癱患者和8名健康受試者,分別進行針刺陽陵泉前后的功能磁共振(fMRI)掃描,采用廣義線性模型的方法對提取的感覺運動網絡成分進行統計分析,并對比兩組激活的腦區特點。[結果]與健康受試者相比,針刺陽陵泉后中風偏癱患者感覺運動網絡成分增強的腦區主要有右扣帶回、右額上回、右額內側回、右舌回、右小腦山坡以及左楔前葉和左頂上小葉,減弱的腦區主要有左前扣帶回、左額上回、右額上回、左額中回、左額下回、左額內側回、右額內側回、左顳上回、左楔葉、左楔前葉。[結論]針刺陽陵泉穴可通過調節雙側大腦半球感覺運動網絡相關腦區活動,增強感覺反饋對運動輸出的作用,促進中風偏癱患者腦功能重塑。

中風;偏癱;針刺;陽陵泉;感覺運動網絡;功能磁共振

中風即現代醫學的腦血管病,具有高發病率、高病死率、高致殘率、高復發率的特點,嚴重威脅人類健康,是世界公共衛生系統面臨的主要挑戰之一[1]。據統計在存活的中風患者中約70%~80%可以致殘[2],其中運動障礙-偏癱所占比例最大,是最常見的后遺癥狀[3],嚴重影響了患者的生存質量,也加劇了全球中風康復和護理的醫療負擔。因此,加強偏癱肢體運動功能康復,改善中風偏癱患者的生活質量是當今亟待解決的問題。臨床實踐表明中醫針刺對促進肢體偏癱康復有較好的臨床療效,但其作用機制尚未明確。近年來,功能磁共振(fMRI)技術已成為國內外學者探索針刺效應機制的公認的有效手段。本研究以中風偏癱治療常用主穴陽陵泉為切入點,從感覺運動網絡(SMN)層面,對針刺促進偏癱康復的腦功能重塑機制進行初步探討,以期為中醫方法促進中風運動功能重建提供數據支撐。

1 資料與方法

1.1臨床資料本研究納入2012年7月—2014年

2月在北京中醫藥大學附屬東直門醫院神經內科住院的腦梗死患者12例,其中男10例,女2例,年齡(58.75±9.54)歲,均為右利手左側偏癱患者。同時納入健康受試者8例,其中男6例,女2例,年齡(51.63± 4.78)歲。診斷標準:參照2005年中華醫學會神經病分會制定的《中國腦血管病防治指南》的診斷標準,并經頭顱計算機斷層掃描(CT)或核磁共振成像(MRI)診斷為腦梗死患者。納入標準:1)符合腦梗死的診斷標準。2)首次發病,病灶以右側基底節和(或)放射冠為主。3)右利手。4)左側偏癱患者。5)發病2周~3個月,處于腦梗死恢復期,無意識障礙,病情相對平穩。6)年齡40~75歲之間。7)簽署知情同意書。排除標準:1)合并心肝腎以及造血系統等嚴重原發性疾病者。2)精神病患者,過敏體質,易合并感染及出血者。3)不能理解配合檢查或有幽閉恐怖癥等其他核磁檢查禁忌者。4)1個月內參加過類似神經影像學研究的患者。所有健康受試者均無器質性及顯著功能性疾病。以上受試者均配合完成試驗。

1.2試驗設計本研究設計參照中國科學院自動化研究所復雜系統與智能科學重點實驗室研究結論,采用非重復事件相關的試驗設計模式,符合針刺臨床的基本操作過程,適用于針刺中樞神經動態響應信號的研究。所有受試者均進行靜息態、針刺態以及T1結構像掃描:1)靜息態掃描:受掃描者經休息完全平靜后,維持視聽封閉狀態,磁共振線圈固定,保持頭位不動,連續掃描8 min 10 s后靜息狀態掃描結束。2)高分辨T1結構像掃描4 min 10 s。3)針刺態掃描:左陽陵泉穴進針,留針1 min,持續捻針1 min,再留針8 min 10 s后出針,以上進行連續功能成像掃描。

1.3針刺方法針刺選穴參照中華人民共和國國家標準GB/T 12346-2006《腧穴名稱與定位》執行,選取左側(偏癱側)陽陵泉穴(GB34),位于小腿外側,腓骨頭前下方凹陷中。使用針具為北京中研太和醫療器械有限公司的中研太和銀質針灸針(0.40 mm× 40 mm)。試驗過程中的針刺操作均由同一位醫師完成,針刺前先進行局部常規消毒,然后采用單手垂直進針法,進針深度約1.5~2.0寸(同身寸,下同),留針1 min,捻轉1 min,采用平補平瀉手法,捻轉頻率為100次/min。

1.4數據采集將納入的中風偏癱患者和健康受試者按照試驗設計方案分別進行靜息態、針刺態的功能磁共振掃描和T1結構像掃描。所有磁共振成像均應用北京中醫藥大學附屬東直門醫院核磁室西門子3.0T磁共振設備完成。其中功能像的各項參數為:FOV=225 mm×225 mm,matrix=64×64,層厚3.5 mm,TR=2 000 ms,TE=30 ms,翻轉角為90°。結構像的各項參數為:FOV=250 mm×250 mm,matrix= 256×256,層厚1 mm,T R=1 900 ms,TE=2.52 ms,翻轉角90°。

1.5統計分析數據預處理:應用英國倫敦大學學院神經影像中心開發的SPM8軟件包和北京師范大學認知實驗室設計的靜息態功能磁共振數據預處理助手DPARSF2.1軟件包對影像數據進行預處理,其過程包括去掉前10個時點,再進行層面時間校正(slice timing),隨之進行頭動矯正,然后將采集的每個受試者圖像與標準腦模板(蒙特利爾神經科學研究所(Montreal neurological institute,MNI))以體素3 mm×3 mm×3 mm進行空間標化,最后采用6×6×6的半高全寬高斯核對數據進行高斯平滑,之后進行去線性漂移。

數據分析:使用GIFT軟件包對預處理后的數據進行Informax獨立成分分析,MDL預估成分數量,進行獨立成分分析后的數據進行功率計算。保留功率在0.01~0.10之間的成分,使用GIFT自帶感覺運動網絡模板及best-fit方法選取最終感覺運動網絡成分,提取每個被試者的感覺運動網絡成分。本試驗包括三種效應,受試者、分組和針刺前后時相(即針刺前靜息態和針刺后靜息態),故統計分析方法選用重復測量多因素方差分析,三種效應進行組合可進行不同目的的分析。如在僅考慮受試者主效應的情況下,可觀察所有受試者在全部4種情況(患者針刺前、患者針刺后、健康人針刺前、健康人針刺后)下的運動感覺網絡。而為觀察患者針刺對運動感覺網絡的影響強于健康人針刺的腦區,可進行分組和針刺前后時相的交互效應分析。對于患者組前后與健康組前后所得感覺運動網絡成分使用SPM Flexible factorial進行廣義模型設計,并進行第二水平交互效應分析,即計算:(患者針刺陽陵泉后感覺運動網絡-患者針刺陽陵泉前感覺運動網絡)>(健康人針刺陽陵泉后感覺運動網絡-健康人針刺陽陵泉前感覺運動網絡)及(患者針刺陽陵泉后感覺運動網絡-患者針刺陽陵泉前感覺運動網絡)<(健康人針刺陽陵泉后感覺運動網絡-健康人針刺陽陵泉前感覺運動網絡)結果,交互效應采用t檢驗,使用蒙特卡羅模擬迭代1 000次進行簇校正,cluster>55,P<0.05。使用Brain Innovation公司的Brain Voyager軟件包,將激活的腦區疊加至標準腦和大腦皮質表面。

2 結果

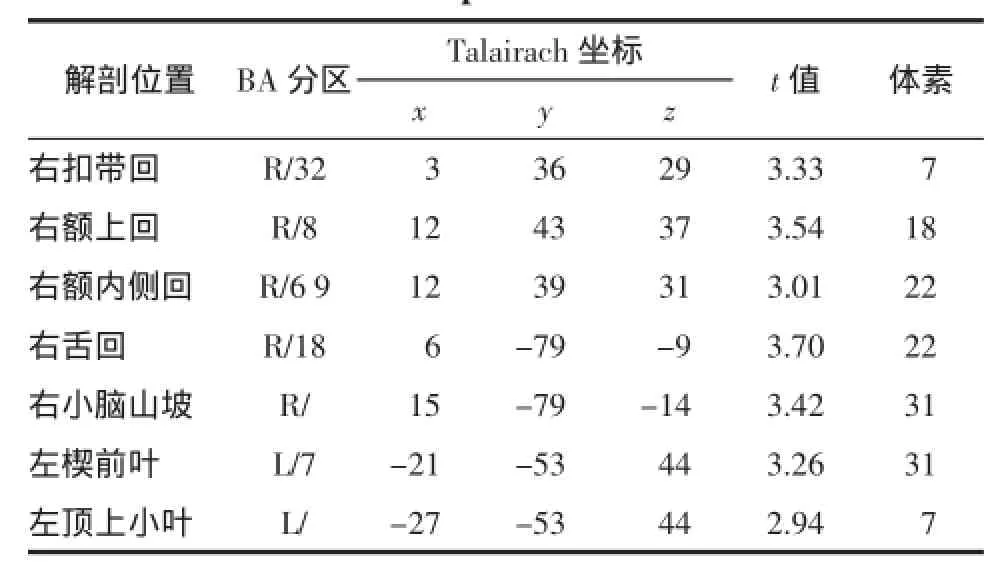

2.1中風偏癱患者針刺陽陵泉穴后感覺運動網絡增強的腦區與健康受試者相比,針刺陽陵泉后中風偏癱患者感覺運動網絡成分增強的腦激活區主要集中在右側大腦半球的扣帶回、額上回、額內側回以及舌回、小腦山坡以及左側大腦半球的楔前葉和左側頂上小葉。見表1。

表1 針刺后中風偏癱患者感覺運動網絡增強的腦激活區Tab.1 The enhanced brain activity regions of sensorimotor network in stroke patients with hemiplegia after acupuncture

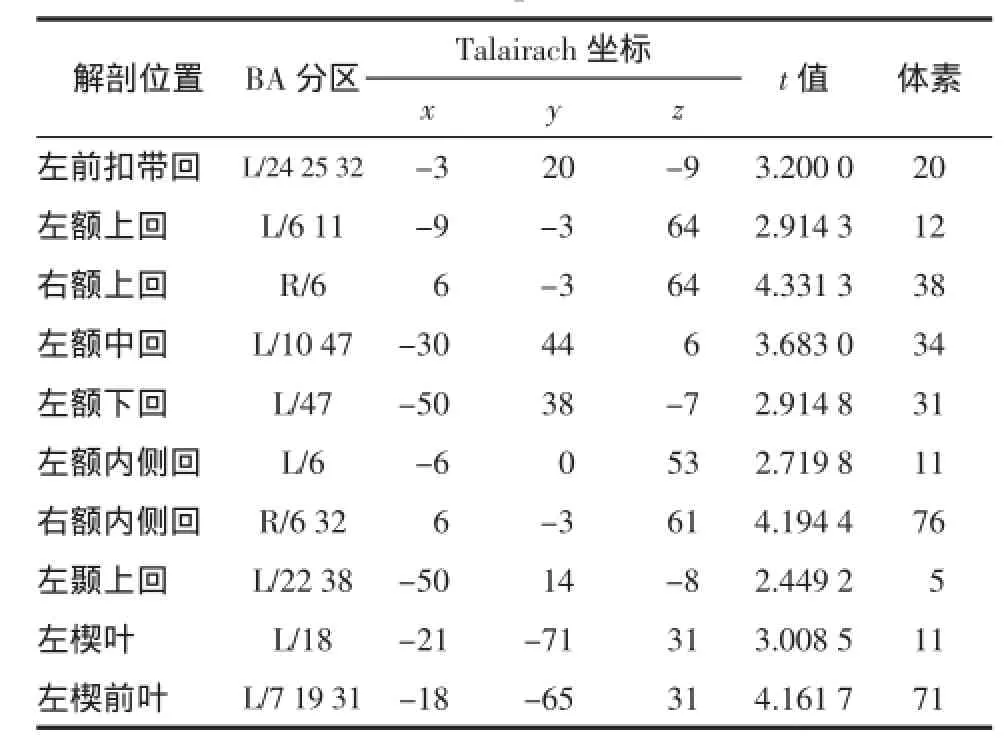

2.2中風偏癱患者針刺陽陵泉穴后感覺運動網絡減弱的腦區與健康受試者相比,針刺陽陵泉后中風偏癱患者感覺運動網絡成分減弱的腦區主要有左前扣帶回、左額上回、右額上回、左額中回、左額下回、左額內側回、右額內側回、左顳上回、左楔葉、左楔前葉。見表2。

3 討論

表2 針刺后中風偏癱患者感覺運動網絡減弱的腦區Tab.2 The attenuated brain activity regions of sensorimotor network in stroke patients with hemiplegia after acupuncture

針刺是促進中風偏癱運動功能恢復的有效方法[4-5],其效應機制一直是國內外學者研究的熱點問題。中風偏癱患者在恢復期多以本虛為主,即肝腎不足,氣血衰少,又常兼夾風痰、血瘀,筋脈失于濡養而發病。因此治療中風偏癱應從其病機出發,調整陰陽,補養氣血,濡養肢體筋脈,從而促進偏癱改善。中醫學認為針刺通過刺激相應經絡上的腧穴,調和血氣,調整陰陽,糾其偏盛偏衰的病理狀態,從而祛除病邪、促進機體功能恢復。近年來fMRI技術因具有的較高的時間和空間維度、無創性且功能和結構相結合的特點,符合針刺經絡的整體性、功能性,更能反映針刺時腦功能活動的動態變化,現已成為揭示針刺“密碼”的“現代望診”手段。在大腦靜息態固有的功能網絡中,感覺運動網絡直接參與運動啟動、執行和恢復,與中風偏癱運動功能改善密切相關[6]。本研究基于fMRI技術,以臨床使用頻率較高的陽陵泉穴[7-8]為切入點,對針刺促進中風偏癱的腦功能重塑機制進行了探討。

研究結果表明,與健康受試者相比,針刺陽陵泉對中風偏癱患者的感覺運動網絡呈現雙向調整作用,其中增強的腦區主要集中在右側大腦半球的扣帶回、額上回、額內側回以及舌回、小腦山坡以及左側大腦半球的楔前葉和左側頂上小葉,減弱的腦區主要集中在左前扣帶回、左額上回、右額上回、左額中回、左額下回、左額內側回、右額內側回、左顳上回、左楔葉、左楔前葉。本研究發現針刺對雙側大腦半球的感覺運動網絡均有調整作用,主要表現為病灶側感覺運動網絡相關腦區活動的增強和病灶對側感覺運動網絡腦區活動的抑制。既往研究[9]發現卒中后功能損傷不僅發生在損傷區域,而且可以出現在未受損的對側皮質區域,提示卒中康復需要雙側半球的重塑和重組。亦有研究[10]指出病灶對側的運動皮質在卒中早期運動功能的康復中起到重要作用,但隨著運動功能的恢復,病灶對側運動皮質活動的抑制和病灶側運動皮質活動的增強是功能恢復過程的一個重要轉變。這些研究結果與當前研究結論相吻合,同時也從腦功能網絡層面反映了中醫針刺調整陰陽、糾正偏盛偏衰的病理狀態的作用機制。

針刺調節感覺運動網絡的腦區主要集中在額頂葉,還有少量激活區位于小腦(小腦山坡)[11]、顳葉(顳上回)以及枕葉(舌回),這些腦區與既往的相關研究[12-14]得出的結果有較好的一致性,進一步驗證了這些腦區在針刺調節中風患者腦功能層面發揮了重要作用。其中額葉為人體的主要感覺運動中樞,與記憶、認知、語言和隨意運動有關。額上回對空間工作記憶的存儲極為重要,額中回及額下回與運動功能相關,上述腦區激活考慮針刺陽陵泉可能通過改善中風患者的空間記憶功能,加強對正確運動模式的存儲記憶,刺激運動皮質,促進運動的啟動和執行。頂上小葉屬于大腦皮質感覺區,為觸覺和實體覺的皮質中樞,該區域激活考慮針刺可能通過針感刺激傳入感覺皮質促進中風患者對患側肢體的感知及相關感覺信息的整合,進而促進大腦運動皮質的響應。小腦山坡作為小腦功能區的一部分,也主要參與調節肌張力和協調隨意運動的準確性,針刺可促進該區域的激活,增強對肌張力的控制和調節[15]。還有研究認為小腦的激活與學習相關,推測針刺有助于提高中風患者對運動的再學習能力[14],通過額葉相關腦區對運動學習進行存儲記憶,最后由大腦運動皮質再將小腦對運動模式的學習轉化為對運動的執行,促進中風偏癱患者運動功能恢復。另外激活的扣帶回、楔葉、楔前葉和部分額葉(額內側回)、顳葉(顳上回)均為默認網絡的重要組成部分[16],是靜息狀態下大腦活動的關鍵性腦區。其中內側額葉根據既往經歷以記憶和聯想的形式提供信息,并能增加對這些信息運用的靈活性[17]。扣帶回和楔前葉是腦區代謝活動較高的腦區,不斷地將從自身和周圍世界收集的信息進行分配和整合。以上結果說明針刺的效應位點主要涉及感覺運動網絡,同時與認知、默認網絡密切相關。既往研究[18]也表明針刺陽陵泉能增強中風偏癱患者默認模式網絡中前扣帶回和后扣帶回之間的功能連接度,從而對中風偏癱患者的運動功能和認知功能恢復起到促進作用。因此認為針刺陽陵泉可能通過調節默認網絡加強感覺和運動信息的整合來發揮調節作用。

筆者推測中風偏癱患者出現運動障礙的主要原因可能是感覺輸入和運動輸出的聯系出現了問題,根據中醫陰陽學說理論,感覺即“陰”,運動即“陽”,感覺-運動統合受損即陰陽失衡則病從中生,符合中風病的核心病機。如正常人只有接收到完整的感知信息,才能觸發運動系統通過正確的運動模式完成運動任務。陽陵泉為八會穴之筋會,又是足少陽膽經之合穴、下合穴,是治療半身不遂的主穴之一。另外,肝與膽互為表里經脈,十二經脈氣血經膽經皆流注于肝經。故針刺陽陵泉可以調整氣血陰陽,在腦功能層面則通過調節雙側大腦半球的感覺運動網絡(抑制病灶對側運動皮質活動和提高病灶側運動皮質活動),調整陰陽,恢復或增強感覺反饋對運動輸出的作用,從而有利于運動功能改善。

腦功能重塑是腦損傷后功能康復的理論基礎[19-20]。本研究結果顯示針刺陽陵泉后可同時引起病灶側和病灶對側感覺運動網絡的響應特征,通過雙向調節統合感覺-運動聯系促進運動功能重建,為臨床應用針刺改善偏癱提供了較客觀的影像學證據。而針刺促進中風偏癱患者腦功能重塑效應是一個涉及多系統的復雜的響應模式,是通過多個腦功能網絡間的協調而發揮作用的。本研究重點從感覺運動功能網絡層面探討針刺機制僅僅是部分作用位點的體現,而忽略了其他腦功能網絡及結構代償的作用。在今后研究中,應利用多種技術從單一網絡的調節效應擴展到主要網絡的整合效應,可較全面的表達運動功能重建的恢復機制,說明運動相關腦功能重塑的明確的效應位點,為針刺在中風康復中的應用和推廣提供有力的證據支持。

[1]Lozano R,Naghavi M,Foreman K,et al.Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010[J].The Lancet,2013,380(9859):2095-2128.

[2]王文志.中國腦血管病防治研究現狀和發展方向[J].中國現代神經疾病雜志,2011,11(2):134-137.

[3]Takeuchi N,Izumi S.Rehabilitation with poststroke motor recovery: a review with a focus on neural plasticity[J].Stroke Res Treat,2013,2013:128-141.

[4]Wu H.Acupuncture and stroke rehabilitation[J].CMAJ,2010,182 (16):1711-1712

[5]Gao H,Gao X,Liang G,et al.Contra-lateral needling in the treatment of hemiplegia due to acute ischemic stroke[J].Acupunct Electrother Res,2012,37(1):1-12.

[6]Raichle ME.The restless brain[J].Brain Connectivity,2011,1(1): 3-12.

[7]李寧,趙雨,王成偉,等.2000-2008年針灸治療中風后肢體痙攣研究的文獻計量學分析[J].針灸臨床雜志,2009,25(12): 4-8.

[8]申昕,傅立新.陽陵泉穴在針刺治療中風后痙攣性癱瘓中的應用[J].天津中醫藥大學學報,2011,30(4):245-246.

[9]Heiss WD,Kidwell CS.Advances in stroke:Imaging 2013[J]. Stroke,2014,45(2):363-364.

[10]Grefkes C,Fink GR.Reorganization of cerebral networks after stroke: new insights from neuroimaging with connectivity approaches[J]. Brain,2011,134(5):1264-1276.

[11]劉波,劉峴,陳俊,等.針刺穴位和非穴位對腦功能連接影響的MR研究[J].世界針灸雜志:英文版,2010,20(1):24-30.

[12]于雁鴻.針剌陽陵泉對健康人及偏癱患者被動運動即刻效應的功能磁共振及功能連接度研究[D].北京:北京中醫藥大學,2013.

[13]Xie Z,Cui F,Zou Y,et al.Acupuncture enhances effective connectivity between Cerebellum and Primary Sensorimotor Cortex in Patients with stable recovery stroke[J].Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2014:603-609.

[14]司衛軍,張華,王朋,等.針刺陽陵泉對腦梗死患者被動運動的即刻效應觀察[J].中國針灸,2013,33(2):131-136.

[15]董培,崔方圓,譚中建,等.針刺對腦梗死后痙攣期患者腦功能重塑作用的功能磁共振成像研究[J].中國康復醫學雜志,2010,25(6):507-513.

[16]伊濤.默認網絡的靜息態功能性磁共振成像研究[J].國際神經病學神經外科學雜志,2011,38(2):197-200.

[17]邵輝麗,杜小霞.楔前葉/后扣帶皮層在靜息態功能網絡中起關鍵節點作用的研究進展[J].磁共振成像,2011,2(3):215-217.

[18]Zhang Y,Li K,Ren Y,et al.Acupuncture modulates the functional connectivity of the default mode network in stroke patients[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2014: 765-773.

[19]Dancause N,Nudo RJ.Shaping plasticity to enhance recovery after injury[J].Prog Brain Res,2011,192:273-295.

[20]Hosp JA,Luft AR.Cortical plasticity during motor learning and recovery after ischemic stroke[J].Neural Plast,2011:871-896.

(本文編輯:張震之,于春泉)

A functional magnetic resonance imaging(fMRI)study on the effect of acupuncture at GB34(Yanglingquan)on sensorimotor network in stroke patients with hemiplegia

FU Cai-hong,LI Kuang-shi,ZOU Yi-huai

(No.1 Area of Encephalopathy Department,Dongzhimen Hospital,Beijing University of Chinese Medicine,Beijing 100700,China)

[Objective]To observe the characteristic of brain functional regions of the effect of acupuncture at Yanglingquan(GB34)on sensorimotor network of stroke patients with hemiplegia,and investigate the effect mechanism of acupuncture at Yanglingquan(GB34)on promoting brain reorganization of stroke patients with hemiplegia.[Methods]12 stroke patients with hemiplegia and 8 healthy controls in accordance with the inclusive criteria were recruited and underwent resting state fMRI scanning before and after acupuncture stimulation,the method of generalized linear models was used to analyze the components of sensorimotor network extracted from all the subjects and compare the brain regions activated by acupuncturing at Yanglingquan(GB34).[Results]Compared with healthy controls,acupuncture at Yanglingquan(GB34)showed positive effect at right cingulate gyrus,right superior frontal gyrus,right medial frontal gyrus,right lingual gyrus,right declive,left precuneus and left superior parietal lobule,while negative effect mainly occurred at left anterior cingulate gyrus,left superior frontal gyrus,right superior frontal gyrus,left middle frontal gyrus,left inferior frontal gyrus,left medial frontal gyrus,right medial frontal gyrus,left superior temporal gyrus,left cuneus,and left precuneus.[Conclusion]Acupuncture at Yanglingquan (GB34)may promote the brain reorganization of stroke patients with hemiplegia by modulating some brain regions activity related to the sensorimotor network of the bilateral cerebral hemisphere and enhancing the effect of sensory feedback on motion output.

stroke;hemiplegia;acupuncture;Yanglingquan;sensorimotor network;fMRI

R245.31

A

1672-1519(2016)05-0260-05

10.11656/j.issn.1672-1519.2016.05.02

國家自然科學基金面上項目(81473667)。

付彩紅(1986-),女,博士研究生,主要從事中醫內科腦病方向研究。

鄒憶懷,E-mail:zouyihuai2004@163.com。

2015-12-24)