基于博弈論的大學生就業誠信問題研究

廣東金融學院 許慧

?

基于博弈論的大學生就業誠信問題研究

廣東金融學院 許慧

摘 要:面對我國就業形勢日趨嚴峻,大學畢業生在就業過程中的失信行為屢見不鮮,不僅給大學生就業群體帶來了負面影響,同時也對高校、用人單位和整個社會帶來了不同層面上的危害。本文通過對大學生就業誠信博弈過程分析,探討大學畢業生之間、畢業生與用人單位之間在就業過程中的誠信博弈問題,借此尋求提升大學生就業誠信的有效途徑,從而緩解就業誠信困局。關鍵詞:大學畢業生 就業誠信 博弈論

在高等教育大眾化的形勢下,越來越多的高校畢業生涌入人才市場,大學生就業難成了一種普遍的社會現象。面對重重的競爭壓力,誠信問題也隨之而來,大學生就業失信行為愈演愈烈,不僅干擾了正常的就業市場秩序,也損害了多方參與者的利益。人才就業市場中的不誠信問題涉及大學畢業生、高校、用人單位和政府管理部門等參與者的多方博弈[1]。本文利用經濟博弈論,探討大學畢業生群體之間、大學畢業生與用人單位之間在就業過程中的誠信博弈問題,從中嘗試探索有效途徑以緩解大學生尋求理想崗位、用人單位發掘優秀人才的誠信困局。

1 大學畢業生和用人單位行為分析

博弈論,又稱對策論或賽局理論,既是應用數學的一個分支,也是運籌學的一個重要學科[2]。本文基于博弈論研究大學畢業生就業誠信缺失的原因,構建畢業生與畢業生之間、畢業生與用人單位之間的誠信博弈。在“理性人”的假設下,博弈雙方將依據各自得益,在自身得益最大化和就業雙向選擇的游戲規則中進行決策。在此就業誠信博弈中,博弈雙方可以選擇“誠信”或“失信”兩種不同的策略。大學畢業生以尋求理想工作崗位作為決策原則。畢業生的“誠信”抉擇就是誠實地展示自己的實際專業技能水平、工作能力和綜合素養。面對嚴峻的就業競爭壓力和市場信息不完全對稱下,畢業生會以篡改考試成績、偽造技能證書或證明、編造社會實踐經歷、夸大工作能力等失信行為來提升競爭資本,以謀求自己理想的工作崗位。甚至有部分畢業生因自身原因與用人單位惡意違約或隨意毀約等。而用人單位以招聘到優秀的畢業生作為決策原則。用人單位的“誠信”抉擇就是把企業真實的規模實力、發展機遇、薪酬福利等信息傳遞給畢業生。面對人才市場里“僧多粥少”的局面,用人單位都希望以最低的成本實現利益最大化,因而可能會夸大企業綜合實力、虛構前景藍圖,以吸引高素質人才來謀求企業自身發展。

2 大學生就業誠信博弈過程分析

2.1大學畢業生之間的誠信博弈過程

假設所有大學畢業生在就業過程中具備理性化思維,他們既可以選擇公平競爭誠信求職,也可以選擇隱瞞相關信息以獲得額外收益。由此可見,畢業生就業博弈過程中對待誠信問題的選擇策略有兩種,即誠信就業和失信就業。

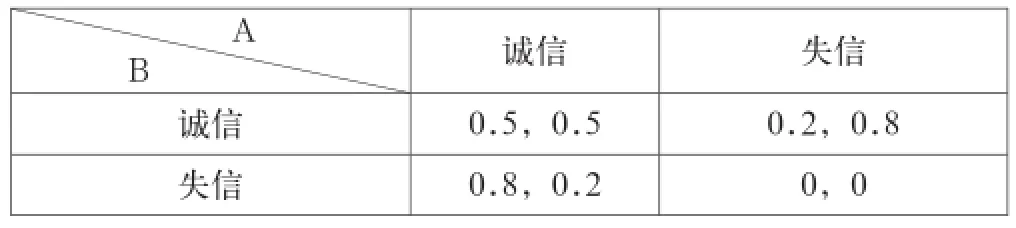

對博弈過程的分析先作出以下前提假設:第一,博弈雙方均為大學畢業生求職者,分別命名為“A”、“B”;第二,博弈雙方面都是追求自身得益最大化的理性人,即如果失信行為能為其獲得更好的就業機會,畢業生則會選擇失信策略;第三,博弈雙方在就業誠信博弈過程中有且只有“誠信”與“失信”兩種策略可供選擇;第四,博弈中雙方在各種不同情形下的得益為:(1)如果A、B都選擇誠信,那二者的得益都為0.5;(2)如果一方選擇誠信而另一方選擇失信,則失信者的得益為0.8,誠信者的得益為0.2;(3)如果A、B都失信,則二者的得益皆為0。博弈雙方收益如表1所示。

表1 大學畢業生之間的博弈

由上述假定進行分析顯示,在和諧的就業市場秩序下,雙方都選擇誠信獲得公平就業機會,這是所有可能情況當中的最優配置。但是,這組策略內在不具有穩定性,從畢業生求職者的角度來看,如果一方誠信,另一方失信,結果是誠信畢業生只能獲得0.2的就業機會,失信畢業生獲得0.8的就業機會;如果畢業生都失信,雙方獲得的就業機會都為0。為了能獲取最大利益,畢業生都希望對方選擇誠信,但自己失信,因為在失信的情況下,誠信一方的利益會轉移給對方,失信者將獲得更多收益。所以,從理性選擇的角度,“失信”無疑成了這場博弈中的最優策略。現實職場中,這種從利己目的出發的決策結果是損人不利已,也勢會必打破平衡引發惡性就業競爭,破壞求職市場的公平和有序,最后導致職場中供需雙方兩敗俱傷的局面。

2.2大學畢業生與用人單位之間的誠信博弈過程

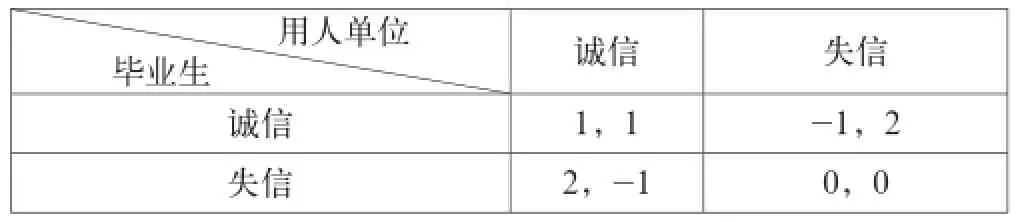

大學畢業生與用人單位之間的誠信博弈可作以下假設:第一,假設博弈雙方都是“理性人”,都有且只有“誠信”與“失信”兩種選擇策略;第二,博弈中各方支付:若雙方都選擇誠信,畢業生與用人單位都可獲得收益1,即用人單位招聘到與崗位匹配的畢業生,畢業生從事與能力相符的工作崗位;若畢業生選擇誠信而用人單位失信,畢業生收益下降為-1,表示畢業生找到的工作低于其自身價值相應的工作,此時用人單位收益為2,表示用人單位招聘到的人才為單位做出的貢獻大于用人單位所提供的薪酬水平;若畢業生選擇失信而用人單位誠信,畢業生收益為2,用人單位收益為-1,即用人單位需要支付畢業生超出其實際工作能力的額外成本;若畢業生和用人單位都失信,雙方收益均為0,即畢業生沒有找到理想工作崗位,用人單位也沒有招聘到匹配的畢業生。博弈雙方收益如表2所示。

表2 大學畢業生與用人單位的博弈

從上述假定顯示,為獲取額外的投入回報,大學畢業生和用人單位都會傾向于選擇“失信”策略,盡管在現實情況中這顯然是下下策。通過以上分析,無論是大學畢業生群體之間的博弈,還是大學畢業生與用人單位之間的博弈都形成了“囚徒困境”,所以造成了畢業生在就業過程中出現各種嚴重的失信現象,以及用人單位不能提供給畢業生符合其能力薪酬的失信現象。為了破解這一困局,本文提出如下策略。

3 大學生就業誠信提升策略

3.1提升大學生的綜合素質

大學畢業生走出困局最重要的途徑就是提高核心競爭力,增強自身綜合素質,包括思想政治素質、專業技能素質和職業道德素質。所以,大學生在校期間應注重學習能力、實踐能力和創新能力的培養,使自己成為德才兼備適應社會需求的高素質人才。高素質的畢業生極少會弄虛作假,首先他們已具備足夠的市場競爭資本,其次他們清晰了解失信行為不僅會增加就業成本,也可能損害個人聲譽和信用記錄,因此他們從失信中所得到的收益是非常微小的[1]。

3.2關注用人單位的信用養成

用人單位是人才就業市場中一個重要的組成部分,要改善就業中不誠信行為,用人單位方面有著不可推卸的責任[3]。從用人單位的角度,在招聘過程中理應潔身自好,嚴格遵守市場規則,應如實宣傳企業綜合實力與薪資水平,為大學生搭建更廣闊的發展平臺。同時,社會各界都應當關注企事業單位的誠信狀況,可通過新聞媒體和法律機關等多方機構對市場誠信問題進行約束和監督。

3.3加強政府對誠信就業的引導作用

在大學畢業生和用人單位博弈中,政府肩負著外部主導力量的職責,是博弈游戲規則的方案設計者,對博弈雙方都具有重要決定性的影響[4]。政府要對于就業市場的誠信發揮導向性作用,引導和優化人力資源配置,嚴厲監管和懲處就業市場中的惡性競爭行為,改善就業市場上不公正的崗位供求規則,創設一個誠信陽光的供需環境。同時,政府應充分利用其權威的領導職能和客觀的第三方身份,在高校和用人單位在內的眾多就業市場參與機構的交往中充分發揮調節作用,對就業市場進行有效的宏觀調控。此外,由政府主導建立大學生誠信檔案,對大學生綜合素質進行全面記錄和評價,完善大學生就業機制,促進全社會信用理念的提升和誠信氛圍的營造。

4 結語

大學畢業生群體之間、畢業生與用人單位之間在就業過程中的誠信博弈,基于自身利益最大化原則,做出決策時都沒有獲得最優的效用成果,形成了“囚徒困境”。可見,從博弈論的視角,在重構大學生就業誠信的路徑中,一方面需要加強對局中人誠信道德培養和約束,另一方面也要通過第三方政府的力量加以監督和引導。

參考文獻

[1] 童毛弟,王建明.大學生就業中的誠信博弈[J].江蘇高教,2006 (4).

[2] 李雁.從博弈論經典案例囚徒困境探討當代大學生就業現狀及其對策[J].人力資源開發,2014(24).

[3] 湯國英.大學生就業中的誠信博弈過程及對策分析[J].經濟導刊,2012(8).

[4] 張向前,黃種杰.有關人力資源管理的若干博弈分析[J].經濟師,2002(1).

中圖分類號:F069

文獻標識碼:A

文章編號:2096-0298(2016)06(c)-178-02