生物工程專業調味品工藝學課程的改革與探索

馮志彬, 劉進杰, 鄒 寧

(魯東大學生命科學學院,山東煙臺 264025)

?

生物工程專業調味品工藝學課程的改革與探索

馮志彬, 劉進杰, 鄒 寧

(魯東大學生命科學學院,山東煙臺 264025)

調味品工藝學是生物工程專業的主干課程。筆者針對課程特點及授課對象進行了課程教學大綱設置、課堂教學模式與方法、課程考核等方面的改革探索。主張充分利用多媒體和網絡教學資源開發微課程,采用團隊授課及科研型實踐教學等改革措施,以期提高教學質量,培養學生綜合素質和創新能力,適應社會發展的需要。經過多年教學實踐,調味品工藝學教學工作得到不斷改進和完善,取得了較好的教學效果。

調味品工藝學;課程建設;微課程;教學改革

調味品工藝學是生物工程專業的專業選修課,實用性和綜合性都非常強,是生物工程基礎專業知識邁向實踐應用的拓展課程,在整個專業課程設置中占有十分重要的地位。其教學體系的合理編排和設置對生物工程專業的高素質應用型人才培養起著至關重要的作用。傳統教學模式過于陳舊,單純注重知識傳授,忽略能力培養,未能突出學生在課堂中的主體地位,難以激發學生學習興趣,課堂內外缺乏互動交流,理論與實踐脫節,已不能適應新形勢對人才培養的需要。如何使調味品工藝學適應時代發展的需要,培養和造就高素質、創造性人才, 如何在有限的課時內使學生掌握調味品工藝學課程內容, 提高他們在實踐中分析問題、解決問題的能力, 并為今后的發展打下堅實的基礎, 是教師需要認真思考的問題[1-4]。因此,調味品工藝學課程教學應秉承先進教學理念,充分結合地方產業特點,設立相應的課程教學目標和內容。筆者根據近些年的教學實踐,結合課程及所在學校的特點建立相應的立體化教學體系,在教學大綱設置、教學方法與教學模式、課程考核等多方面進行了諸多探索與嘗試,取得了良好的教學效果,對于培養應用型創新人才有積極的意義。

1 教學大綱改革

作為地方高等院校,魯東大學招生生源多為山東省內學生,教學大綱的設置必須充分結合地方產業特色,符合社會發展需要,針對職位需求設定教學目標。通過對山東省生物產業的深入調研,發現調味品行業較為發達,存在如魯花、欣和、玉堂、菱花及巧媳婦等知名品牌,既有傳統釀造產品,如醬油、食醋、腐乳等產品的生產企業,也有現代生物技術生產氨基酸、核苷酸、有機酸及功能糖醇等調味添加劑的工廠。筆者所在教研室將教學內容由傳統釀造產品的生產制造拓展為傳統釀造技術和現代發酵技術兩大塊。針對課程和學生特點,確定課程的教學目標為改變傳統教學模式,共享優質資源,使學生能夠根據自己的興趣、時間進行主動自主的學習,培養綜合素質高,動手能力、創新能力、社會適應能力強的復合型人才。

2 課堂教學改革

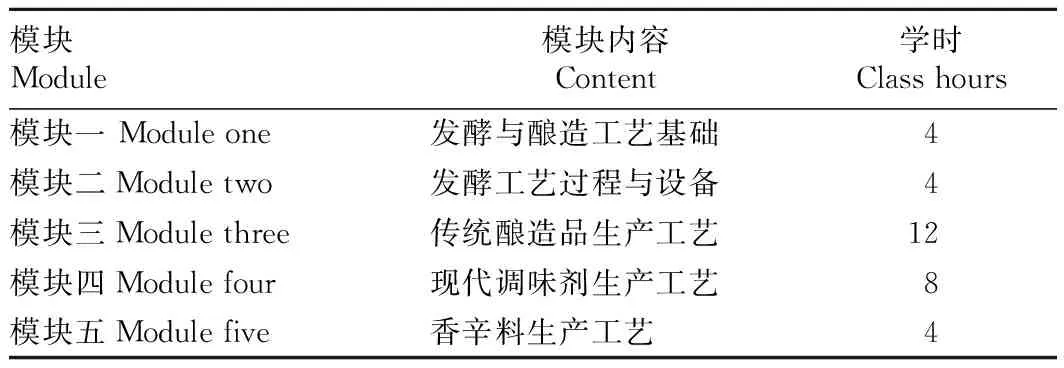

2.1合理安排教學內容,開展模塊化教學魯東大學調味品工藝學理論課時為32學時,為優化課程內容,設置發酵與釀造工藝基礎(4學時)、發酵工藝過程與設備(4學時)、傳統釀造品生產工藝(12學時)、現代調味劑生產工藝(8學時)及香辛料生產工藝(4學時)5個模塊(表1),各個模塊之間緊密銜接,知識脈絡結構合理。根據生產工藝特性對知識點進行打包,首先介紹模塊內發酵產品共性的理論知識,然后分開講述各個不同發酵產品的發酵原理和生產工藝,最后比對各產品工藝的異同點。對于重復性的知識點,本著少而精的原則,有意識地進行省略,如講授料酒發酵章節后,食醋發酵的酒精發酵工段就無需贅述。模塊化教學能幫助學生將每一模塊知識的并列性、片段性學習轉換為融合性、關聯性學習,同時使教學模塊內部知識系統連貫,學習時不會感到枯燥。

表1 調味品工藝學課程模塊

2.2激發學生學習興趣,提高參與度采用多媒體技術使教學過程動態立體化且生動形象, 實現文字、圖像、聲音的同步輸出,在較短時間內向學生傳送大量信息, 活躍課堂氣氛。利用搭建的課程網絡平臺,關聯并及時更新學科最新科研動態和科研成果,開闊學生視野。對于課程內具體產品的生產工藝流程和操作要點,單靠課堂講授比較枯燥,可以聯合生產實習單位,將車間生產過程拍攝為視頻,協同理論教學直觀形象地加深學生對知識點的認知和理解,激發學習興趣。

在課堂教學中,單純的教師講授模式不容易集中學生的注意力,教學效果一般,因此應想辦法讓學生參與到教學中來。如在講授發酵工藝過程與設備章節微生物生長周期的穩定期時,教師先講授穩定期到來的原因、進入衰亡期的原因、穩定期在生產發酵中的重要意義,并提出在工業生產中為了獲得更高的生產效率,如何延長微生物生長的穩定期,讓學生自己總結并進行提問。這種教學方式不僅強化了學生的知識掌握情況,也鍛煉了學生分析和解決問題的能力。在授課過程中,如遇學生回顧以往知識點注意力不集中時,要注意即興提問,既能溫習所學知識點,也能使部分注意力不集中的學生回到課堂中來。

2.3以微課程與翻轉課堂強化學生的主體地位傳統課堂以教師講授為主,往往忽略教學對象的差異性和學生的個性需求。而翻轉課堂教學中,課前學生可借助網絡課程平臺,根據自身情況安排學習。課堂上以學生匯報、討論、交流為主,進行師生互動交流,在實現差異化教學的同時提高了學生自主學習的能力[5]。筆者利用魯東大學課程平臺,制作上傳調味品工藝學微課程視頻,建立測試題庫及交流論壇,供學生課前學習。根據論壇中學生反映的疑惑、難點,在課堂上通過討論、提問、總結,進一步加深鞏固知識點,促使學生學習的進一步內化。

例如,在講述醬油的生產方式時,學生通過網絡課程平臺微課程提前預習相關知識,如醬油發酵原理、發酵工藝等。根據學生論壇中提出的問題和疑惑在課堂上進行提問,引導學生思考:在原料曲一樣的情況下,采用低鹽固體發酵和高鹽稀態發酵方式生產的醬油,哪種風味更好。多數學生會認為高鹽稀態發酵的醬油風味更好。教師進一步引導學生思考其中的原因,以及兩種發酵方式的不同點。學生陸續發言,歸納出用水量、食鹽用量、發酵溫度等因素。最后討論這幾種因素對醬油發酵產生的影響,學生得出結論,低鹽固態發酵含水量和食鹽濃度低,發酵溫度高,蛋白質酶解速度快,原料降解徹底,但不利于酵母菌和細菌生長,缺乏醬香氣;高鹽稀態發酵方式食鹽濃度高、發酵溫度低、周期長,蛋白質酶解速度慢,但有利于細菌和酵母菌等其他耐鹽微生物生長,產生酸、醇、酯、醛及酚嗪類化合物,組成醬油的醬香氣。學生自發得出兩種方式組合的固稀發酵方式既有利于提高原料利用率,又可以避免損失醬油的風味。通過微課程及翻轉課堂教學,強化了學生的主體地位,活躍了課堂氣氛,寓教于樂,學生可以輕松掌握相關知識點,逐步培養自學的方法,鍛煉思考問題的能力。

2.4團隊授課與雙師型教學優勢互補實踐是理論應用最好的詮釋,工程類專業課程尤為重視課程內容的可操控性,具有相關生產實踐經驗的授課教師是上好該課程的重要保障。魯東大學在安排授課人員時充分結合教師的科研經驗及學術特長,由具備相關產品科研或生產經驗的教師講授相關知識點,更有利于對知識或技術細節的把控,實現理論和實踐更好的對接。該課程確定由教研團隊成員共同完成講授,充分發揮教師特長,變更了以往一門課程一人講授的模式。另外,聘請生產經驗豐富的企業技術人員為特聘授課教師參與本門課程的授課,使授課過程更加生動形象,也更貼近生產實際。以上措施充分利用了教學資源,實現了優勢互補。

2.5以科研型實踐教學培養學生的創新思維實踐教學能夠訓練專業應用技術和操作技能, 是理論與實踐結合的紐帶[6]。為調動學生的興趣及主觀能動性,經過近幾年的教學實踐, 形成了創新性綜合實驗為特色實驗體系,即提前2周發布實驗任務,讓學生熟悉實驗內容并查閱相關資料,實驗過程中積極引導學生設計實驗,盡可能地讓學生自己設計實驗程序,并允許學生改變實驗條件,把科研的思想引入教學中來,激發學生的創新能力。指導教師在實驗過程中不過分干擾學生的實驗過程, 而只對學生的實驗進行引導,當發現學生操作技術不規范時給予糾正。如采用發酵罐發酵谷氨酸實驗時,充分激發學生的主動性,讓他們自己準備實驗。教師講授實驗原理和發酵罐的使用方法,鼓勵學生獨立操控,并分組監控實驗,模擬生產過程,起到了實習生產的作用。

3 完善教學考核體系

課程考核是教學過程中的一個重要環節,既可以檢驗學生的學習效果,又可以衡量教師的教學效果[7]。因此,選擇一個合適的考核方案十分重要。課程考核既要注重學生對知識要點的掌握,也要注重學生自主學習能力的培養。魯東大學基于調味品工藝學課程的安排,采用網絡學習、課堂表現和筆試成績結合、理論與實驗技能考核相結合各占一定比例的課程考核方法。這種綜合考評機制使學生改變了以往課堂不積極、期末突擊復習應付考試的不良習慣,突出了學生在教學過程中的主體地位,使其化被動學習為主動學習,真正掌握解決實際問題的能力。

4 教學效果

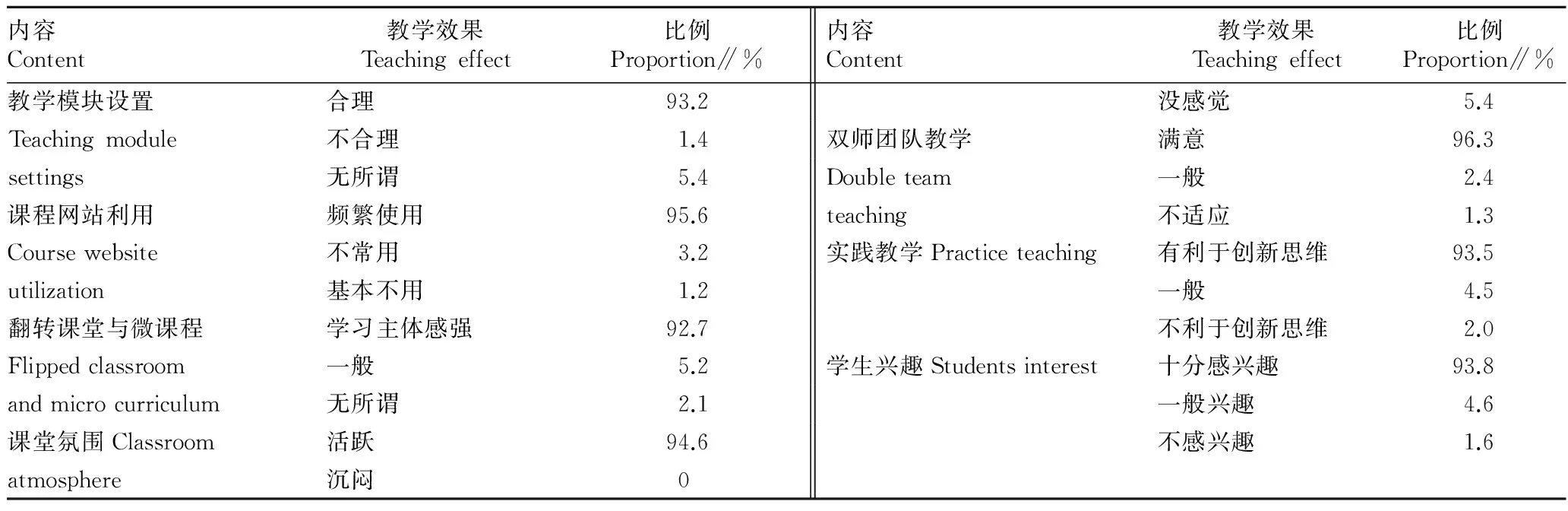

經過5年的教學改革和實踐,魯東大學調味品工藝學教學改革取得了一定的成果,調味品工藝學廣受學生好評,網絡課程點擊率高居課程平臺前列,課程論壇師生交流活躍。對2013級生物工程專業共79名本科生進行調味品工藝學的教學效果問卷調查,信息反饋如表2所示。可以看出,學生對于課程的改革內容滿意度較高,93.2%的學生認為教學模塊設置合理,95.6%的學生對于課程網站有較高的使用率,93.8%的學生對于本門課程興趣較高。這些數據均表明

表2 調味品工藝學教學效果調查

本門課程的改革得到了學生的認可,取得了階段性的成功。另外,該課程獲山東省名校工程課程群資助,大大提高了生物工程專業學生對釀造發酵知識的掌握、實踐操作技能及創新能力。學生踴躍參加大學生科技創新大賽,屢創佳績,獲多項省級和國家級大賽獎項。教學改革實踐證明,新的教學模式對提高教學效率、培養綜合技能、激發創新意識都有積極的促進作用。

[1] 伍國明.發酵與釀造工藝課立體化教學模式的建立與實踐[J].中國釀

造, 2008,199(22):118-120.

[2] 安登第, 曾獻春, 張瑞, 等.發酵工程課程的立體化教學探索與實踐[J].微生物學通報,2014,41(7):1443-1447.

[3] 方璇璇, 余國江.面對“慕課”: 地方應用型高校的困境及應對策略[J].合肥學院學報(自然科學版), 2014, 24(2): 53-57.

[4] 廖德聰, 陳強, 張小平, 等.農業院校微生物學課程教學改革與實踐[J].微生物學通報, 2013, 40(7): 1266-1271.

[5] 張金磊, 王穎, 張寶輝.翻轉課堂教學模式研究[J].遠程教育雜志, 2012, 211(4): 46-51.

[6] 趙永軍, 馮德明, 李俊峰, 等.基于科研反哺教學的生物分離工程實驗教學改革研究[J].微生物學通報,2016, 43(4):849-854.

[7] 鐘秉林.人才培養模式改革是高等學校內涵建設的核心[J].高等教育研究, 2013, 34(11): 71-76.

Reform and Exploration of Condiment Technology Course in Biological Engineering Major

FENG Zhi-bin, LIU Jin-jie, ZOU Ning

(College of Life Science, Ludong University, Yantai, Shandong 264025)

Condiment technology is one of the major courses of biological engineering major.In view of the characteristics of the course and teaching object, the construction and reform of condiment technology course system was explored from aspects of teaching program setting, classroom teaching mode and method and course assessment.By using of multimedia and network teaching resources, development of micro-lecture, team teaching and practical teaching with scientific research, the aim was to improve the teaching quality,cultivate students’ comprehensive quality and enhance students’ innovation ability to fit the needs of the social development.Through teaching practice of a few years, teaching of condiment technology has been improved constantly.The teaching reform has obtained a good teaching effect.

Condiment technology; Course construction; Micro-lecture; Teaching reform

山東省名校工程課程專項(412-20130412)。

馮志彬(1977- ),男,山東煙臺人,講師,碩士,從事微生物發酵與酶催化研究。

2016-05-10

S-01

A

0517-6611(2016)17-260-02