無調性中國風格現代音樂作品中“五聲性音高結構”的聽唱

李寧

無調性中國風格現代音樂作品中“五聲性音高結構”的聽唱

李寧[1]作者簡介:李寧(1967~)女,沈陽音樂學院副教授。

[內 容 提 要]現代音樂中強調“音”的平等,使我們一定程度上無法預測音樂的走向,讓我們失去了音樂方向感,從而造成了音準控制的難度。但在中國現代音樂作品中,在音樂具體形態上并沒有完全摒棄“調”的觀念。通過對“五聲性音高結構”為主要特征的“調性”因素音高核心的聽辨與視唱練習,更能夠增強我們對音準的控制和對作品基本風格的掌握。

中國風格/現代音樂/五聲性音高結構/聽唱

無調性中國風格音樂作品是現當代我國音樂藝術作品中具有代表性的品種之一,它不但集結了中國傳統音樂的特征,還反映了具有時代性的中國精神的內涵。在這些作品中,我們既能看到對傳統的延承,又能感受到對傳統極大的偏離,它們是作曲家們用現代音樂語言對我國民族音樂新的解析、感悟與詮釋。可以說,“這些植根于民族音樂沃土中的作品不僅是西方現代音樂的復制品,而且還應視之為我們民族音樂文化傳統在新的歷史時期和新的審美層次上的延續。即使那些用西洋形式寫成的作品,其中也蘊含有民族精神的因素”。[2]王安國《現代和聲與中國作品研究》,西南師范大學出版社2004年版,第146頁。然而,中國傳統音樂種類繁多、風格各異,被現代音樂作品中吸納的“元素”可謂是林林總總,又因作曲家的著眼點的迥異,呈現出的作品也更是千姿百態。但是,運用“五聲性”旋律音調來體現民族風格確是一種較為常見的手段,盡管這并不是體現民族風格的唯一標志。辯證的說“中國風格不一定要用五聲性的旋律才能加以體現,大量的作品說明了這一點——但是,它更易于體現中國風格卻是顯而易見的”。[3]敖昌群《五聲聲旋律的調性擴展與調式運用》,《音樂探索》2003年3月,第17頁。這一特征經常以或完整、或片段、或解構、或重組等結構形式與現代音樂創作技術結合在一起,是我們分析和理解現代音樂語言下的“民族風格”的重要內容,通過對這些能夠展現“民族風格”特征結構形態的聽辨訓練,不但能夠提高我們對現代音樂語言及技術的掌握,同時也能增強對我國傳統音樂的理解。本文謹著眼于無調性中國風格現代音樂作品中有代表性的音高組織材料——“五聲性音高結構”的具體形態,關注其對作品整體風格面貌特征上的影響,并通過對這些特殊形態音高組織結構的有序訓練,學習和掌握現代音樂語言下“中國風格”的表達,增強對中國現代音樂風格作品的理解與聽唱能力。

一、“五聲性音樂結構”之釋義

“五聲性”是指由“宮、商、角、徵、羽”構成的音階或音列所產生的“調性”。由于五聲音階中不含半音關系,所以“五聲性”通常作為我國民族傳統音樂所呈現出的總體“調性”特征,以區別于西方調性音樂中的大小調。“音高結構”是指音樂的構成,從構成角度上看,既可作為構成的結果——音高組織形態,又可作為構成的原則——音高組織關系,它是兼具了靜態表象(組織形態)與動態架構(組織關系)的兩層含義。因此也賦予了“五聲性音樂結構”兩層涵義,其一是指具有五聲調性的音高組織形態,其二是指五聲調性中體現的音高組織關系。

首先,關于音高組織的基本形態。

在“音”的組織和樂曲構架中,音高材料的運動、組織形式等都存在一定的秩序性,并且作為音樂表現特征的主要性狀,可分為橫向和縱向兩種。將音階中的各個音按照一定的秩序性排列,無論是橫向或是縱向,也無論以音階中的哪一個音作為調式主音,都可認為這樣的結構形態是一種完整的結構形態。但在許多音樂作品中,并非只有完整的五聲音階結構才能展現民族風格,在一定條件下,一些由四聲乃至三聲音列結構也同樣具有確立作品基本風格特征的能力,可參見劉正維《四度三音列——傳統音樂的染色體》,此處不加以贅述。那么這些不完整的音列則被視為次級結構形態。

其次,關于音高組織的基本關系。

以由CDEGA構成的五聲性結構完整型五音集合為例,可表示為集合[0,2,4,7,9],音程向量為(032140),可見ic5含量最多,共有4個,則表示在集合中純四、五度關系占有主要地位,依此,純四、五度音高組織關系通常被謂以“五聲音核”作為五聲性旋律基本結構構架。一些基于“五聲音核”構建起的音高組織形態也被認為是“五聲性音高結構”的一種。

另外,值得說明的是從音高特征角度講,這些構成五聲性結構的規范性因素“可籠統地稱為五聲性的音腔,即與可感知音高的文化屬性或特定表現意圖相聯系的音高成分及變化”[1]柳良《五聲的解構與重構》,四川音樂學院學報1997年8月,第18頁。,因此,也可將這些“五聲性音高結構”稱為“五聲性音腔結構”,那么,由不同音程運行方式——“旋法”而組成的不同音高結構——音列,也被稱為“腔音列”。在王耀華先生的“腔音列”理論中,對我國各地區音樂體現民族風格的音高結構做了最為詳細的概述和總結。該理論認為由兩個或兩個以上所構成的音組即為腔音列,是我國傳統音樂旋律的主要構成,分為典型性腔音列和一般性腔音列。前者是特殊民族、地域、樂種等風格形成的重要表達,后者則是“中國音樂體系”民族風格特征的共同體現,亦即我們常說的“泛民族風格”。在許多優秀作品的實踐中證明,結合了腔音列現代音樂既能夠表達濃郁的“民族性”,又不失作品“現代性”意義。因此,無論在音樂創作還是分析角度層面上講,腔音列的各種形態都是對五聲性音高組織結構的有益參考。

二、作品中“五聲性音高結構”的基本形態

(一)完整結構形態

完整結構形態即是指五聲音階全集,是完全的調式音列,具有強烈的調式感。經常被用在十二音序列技法的作品中,以體現“有調性”和“無調性”的沖突,二者兼并融合的存在,既將五聲性音樂結構無調性化,又賦予了十二音調性化的思維。

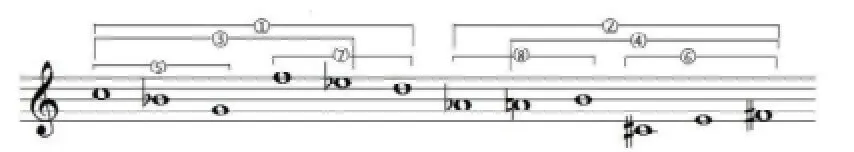

姚恒璐《追憶——為獨奏大提琴與七位演奏家而作》的E段,運用了12音序列與卡農寫作手法,在序列原型中(如例1),可按照不同的音組劃分原則構成多個音列,在音高關系的排列上呈對稱狀。①②為兩個雙重宮系統的六聲音階,既體現了“調性”,又因宮音的不確定模糊了“調性”。③④是兩個完整結構形態的五聲音階,分別處于bE宮與A宮系統中。⑤⑥與⑦⑧分別是兩對集合相同的三音列,即集合3-7與3-2,集合3-7是一個典型的四度三音列結構,這兩個集合是我國傳統音樂的核心細胞(劉正維《四度三音列——傳統音樂的染色體》),分別包含了其所在宮系統內以sol、la或do、re為基礎的向上、下方四度雙向擴展的腔音列,這是西北地區典型的構成形態,與該作品的《走西口》主題動機和諧統一在一起。集合3-2中半音的應用可做非五聲性的音程理解,用以補充完整十二音序列。

例1.序列原型

(二)次級結構形態

依照音級集合理論,一個五聲音階全集包含了二音、三音及四音集合共14個子集作為全集完整結構形態的次級結構。對“五聲性”的表達三音列應為最小的結構單位,四音列次之。因三音列既是體現五聲性最簡潔的材料,又是構成更大音列結構的基本成分,作曲家經常將其作為單元性組合,不但能夠組構出五聲性特征,還能在結構材料上帶來更多的變化可能。《立秋》是賈國平為《中國風格現代音樂視唱24首》而創作的一首運用了12音序列音高技術而創作的視唱作品,采用了帶鋼琴伴奏的單聲部視唱形式,樂曲開始的前兩個小節巧妙的將序列原型呈現出來,見譜例2。

例2.

例中可見,前兩個小節呈示出的序列原型處于鋼琴伴奏聲部,其音高組織關系以二、四、五度音程關系為主要特點,據此可將這個序列看成是由4個三音音列組合而成。每個三音列都可視為一個三音集合,譜例中可見,大二度和純四、五度為序列原型的主要音高構成關系。通過對五聲音列中音核的比照,集合A與C分別處于bD與D宮系統中;由于大二度+純四度的組合形式在五聲音列中可出現三種不同排列形式,從而導致集合B分別可存在于F、bE或bB三宮系統內;而集合D可看作是六聲音列集合的其中一個子集,也可看做是現代音樂半音關系的一種體現。作品中,曲作家不但運用了現代音樂創作技法還糅合了中國傳統音樂的旋律發展手法。若集合B作為F宮系統集合時,可視為由A到B運用了“清角為宮”的傳統音樂轉調手法,然而,各集合的多重宮音特征在不同程度上削弱了由這些五聲性音高結構產生的調性感。另外在前兩個小節中,后一小節幾乎是前一小節音組的橫向半音化的遷移所得,好似非嚴格的模進手法將12個音有機的統一在一起。最是點睛是第三小節,整個小節是鋼琴與人聲以先后的順序再一次重復序列的原型,而視唱聲部單音bE的使用,既體現了現代音樂音高組織的半音關系,還以跳出式音響與鋼琴伴奏聲部的五聲性音響形成了鮮明的對比,曲作家這般如此的精心安排與設計,單是開始的3個小節便雜糅了傳統與現代,民族與西方的諸多要素,真可謂是佳作,十分值得我們研究和學習。

(三)“音核式”縱向結構形態

“和音”是現代音樂中縱向音高結構的主要稱謂,用以區別具有“調性”功能性的“和聲”。“多音和音出現于三聲部以上的多聲部民歌中,這是各聲部的旋律進行在縱向結合時產生的和聲音響。”(樊祖蔭著《中國多聲部民歌概論》,人民音樂出版社1994年版,第569頁。)可見,在我國傳統音樂理論中認為“和音”是被用來概括具有極強“偶然性”因素的縱向音高結構形態。而在西方,“和音”的稱謂是理論家們用來闡述那些非功能和聲體系的各種音高結構現象,并用來作為和聲功能語言的補充與替代。本文所指的“和音”謹指結合了調式和聲理念而結構的非調式功能性縱向音高關系,它們雖然在表現形式上呈現出縱向排列的結構,但實際上,從“和音”構成上卻基于“線性思維”[1]田青《中國音樂的線性思維》,中國音樂學1986年,第4期。(“線性思維”是中國人思維習慣乃至意識觀念中最重要的內容。指在音樂的發展與結構上體現出的橫向線性形態及人類對音樂的“線性感受”,這種感受不但體現在旋律的橫向發展上,還體現在縱向音高的組織和作品整體結構的構建等方面,成為音樂發展的一種“結構力”。),用以體現作品民族性風格特征或是特定的音響色彩。

首先,四度疊置與縱合性和音。

誠如前文,純四、五度被作為“五聲音核”的基本結構關系,經縱向疊置而成的和音也被認為是五聲音核的一種延展,并賦予了“五聲性”的理解。純四度關系是五聲音列中的骨架,一個完整的五聲音列中商音——徵音——宮音縱向排列便可形成四度疊置和音,因此,四度疊置和音也同時作為縱合性和音。所謂縱合性和音與“把橫向的調式音列、旋律音調賦予縱向的結合,使之構成和聲形態,即形成縱合性結構的和聲方法”[2]樊祖蔭《中國五聲性調式和聲的理論與方法》,上海音樂出版社2003年版,第103頁。如出一轍。但是,如果說中國傳統音樂的和聲基于五聲音核是為了與旋律音調在整體上保持一致,那么,現代音樂中的和音則是為了通過片段性或即時性和聲結構體現作品的民族性特征。

仍以賈國平的《立秋》為例(譜例3),純四度疊置和音結構與縱合性和音結構是這部分音高組織的主要原則,雖然每一縱合性和聲的“調性”都只作用于和音本身,但曲作家將不同宮系統音列縱橫交織在一起,在整體上構成典型的多宮調重疊。

例3.

其次,五度疊置和音。

五度的疊置,更能體現出中國傳統音樂的意韻,“五”本就具有文化層面的深遠意義,歷來自有“五官”、“五味”、“五行”、“五音”等文化層面的特定涵義,被用以音樂結構構成原則也必然能夠體現出獨特的中國韻味。

陳其鋼管弦作品《五行》的第四樂章《土》在開始部分運用了五個純五度音程疊置構成了富有寓意的“音響性”和音(例4)。曲作家對這五個音響的設計頗具深意,除了分別在不同的樂器上演奏出純五度音響,還將這五個音響按照五度的關系縱向排列為C-G,D-A,E-B,#F-#C,bB-F,前四個純五度音響以音響式和音形式同時奏出,似有“相生”之意,更應和了標題《土》。

例4.

三、之于聽唱練習

首先,首先要增強傳統音樂基本音感的培養。基本音感的培養和建立是我們體認民族文化音調的重要內容。而“五聲性”是我國傳統音樂音調特征的總體概述,我國的多民族、多地域性促使民族音樂成為一個復雜的體系,即便在同一調式中,由于旋法的不同,構成的旋律風格也是極為有差異的。所以,我們必須大量反復的學習和研究那些具有濃郁地方色彩與民族特征的旋律音調,并結合旋律的聽唱練習,感受不同民族音樂的個性特點,以達到能夠建立民族基本語匯感的目的。

這一點,筆者建議結合參考腔音列理論——王耀華先生在《中國傳統音樂結構學》中按樂音之間的距離關系將中國音樂體系的腔音列系統劃分為9種,如表1:中國音樂體系腔音列系統表。通過參考腔音列理論,感受、體會和理解“五聲性音高結構”不同形態及不同排列所產生的不同“調性”感。

表1.中國音樂體系腔音列系統表

?

其次,要結合現代音樂理論,了解現代音樂語言。以音高組織的邏輯排列為發展結構力的現代音樂,無論從音樂分析方面,還是在音樂聽覺感知上,都會使我們感受到現代音樂是由各種音程連接及組合排列而成的。因此對“音程”的訓練被作為了解現代音樂的最好途徑。音程級是現代音樂體系下表達音與音之間距離的稱謂,是音程關系的計量單位,我們可以通音程級構唱練習,加強音準訓練,并能用現代音樂語言理解和掌握“五聲性音高關系”的表達。

以C宮系統為例,五正聲分別為CDEGA,以音級集合理論計算,若C=0,可得到集合[0,2,4,7,9],集合中全部音程含量可通過音程矩陣i{Px,Py}(如圖1)表示,其中音程i取絕對值,即(6=6,7=5,8=4,9=3,10=2,11=1,12=0)。

圖1.音程矩陣

在圖表中,可以看到五聲音列中所有的音程關系即音程級(ic)分別為ic2、ic3、ic4、ic5四種。前文述,無論是完整結構形態還是次級結構形態,亦或是橫向還是縱向結構,五聲性音高結構的建立都基于矩陣中的這四種音程級。在作曲家的音樂創作中,有以單個具有代表性的音程關系為主導結構力的,也有以多個音程級組合形式為結構原則的,我們可以對單一音程級結構或多音程級組合型結構進行有針對性的訓練。

以組合型結構為例,如ic2+ic3,ic3+ic2是其“倒轉式”鏈接[1]汪靜《現代音樂音程級視唱研究》,武漢音樂學院2007年碩士論文。。以始音為C音為例,前者構成的音列(音組)為C-D-F,后者為C-bE-F。從五聲性角度談,C-D-F可形成F、bB雙宮系統,分別構成so-la-do、re-mi-sol;C-bE-F形成bE、bA雙宮系統,分別為mi-sol-la、低音la-do-re。二者無論是在宮系統的確立上,還是在調式調性上,都產生了具有很大的差異,從創作角度講,這種鏈接方式賦予了旋律音調變化性、多樣性。從視唱角度講,產生了不同的“調式”感受。

最后,要將針對性訓練與實際作品聯系起來,將理性分析與感性體驗相結合。可以說,一切訓練都是為理解、詮釋、演繹作品而服務,脫離了實際作品,訓練就失去了它存在的價值與意義。反過來講,一切作品的實踐又都離不開訓練的基礎,如果離開了訓練的基礎,就會使得作品的詮釋不得其法,寸步難行,事倍而功半。

誠如前文,在中國現代音樂作品中,作曲家為增強作品的可聽性與民族性,無論在單聲部還是多聲部作品中,在音樂具體形態上并沒有完全摒棄“調”的觀念,主要表現為五聲音列及以五聲音核的延伸與擴展為核心材料的音高組織關系——“五聲性音高結構”上。本文通過對這一具有遺傳基因性質的音高組織形態與特征的分析,闡釋出不同的音高結構形態有些用以體現我國具體民族風格風貌,有些旨在展現“泛民族風格”的特征。針對此特征,筆者提出了圍繞其所展開有針對性的練習,強調我們應在加強中國傳統音樂音調積累的基礎上,深入學習現代音樂技術語言,提高對現代音樂中民族音樂語言的理解與感悟。然而,“五聲性”的特征僅是中國風格體現的冰山一角,那些諸如節奏、織體、曲式結構等結合了現代音樂語言的表達方式都值得我們進行深入的探討與學習。

(責任編輯 王進)

1001-5736(2016)02-0110-5

J613.1

A