穴位按摩對全麻手術患者蘇醒期躁動的影響

張傳玲

?

穴位按摩對全麻手術患者蘇醒期躁動的影響

張傳玲

福建中醫藥大學附屬人民醫院手術室(福建 350004)

摘要:目的探討穴位按摩對全身麻醉手術患者蘇醒期躁動的影響的臨床效果。方法將200例全身麻醉手術患者隨機分為常規護理組(A組)與護理干預組(B組)各100例,A組實施常規護理,B組在常規護理基礎上在手術結束時進行手足底按摩各10min。觀察和比較兩組患者復蘇期SpO2下降比例、嘔吐發生率、血壓及心率變化幅度和蘇醒后躁動評分的差異。結果護理干預組患者復蘇期 SpO2下降比例、嘔吐發生率、血壓及心率變化幅度和蘇醒后躁動發生率較對照組患者低(均P<0.05)。結論對進入復蘇期的全麻患者進行手足底穴位按摩,不僅能夠降低復蘇期SpO2下降比例、嘔吐發生率、血壓和心率,而且還減輕患者蘇醒后的躁動、緊張情緒,使患者能夠很好地配合醫務人員的工作,更為安全、順利的渡過麻醉恢復期,提高患者的安全度與舒適度。

關鍵詞:穴位療法;按摩療法;全麻手術;蘇醒期躁動

蘇醒期躁動是全身麻醉術后十分常見的并發癥。主要表現為患者興奮,高度煩躁,強烈掙扎,企圖拔除氣管導管、輸液管、胃管和傷口的引流管,心率增快,血壓升高等。蘇醒期躁動可使患者循環系統劇烈波動,引發氣管痙攣、嘔吐返流誤吸等導致呼吸困難,增加手術創面出血,嚴重者導致心腦血管意外的發生;躁動患者的肢動與掙扎可使引流管、導尿管、輸液管及氣管導管等脫出,甚至可能發生自傷、墜床等意外傷害,是圍手術期全麻處理的一個重要環節。我們運用手足底穴位按摩作為預防全身麻醉手術患者蘇醒期躁動的護理方法,有效的預防并緩解手術患者蘇醒期躁動的發生,并與對照組進行比較研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料本研究選擇擇期腹腔鏡全麻手術患者200例,均為女性,年齡18~77歲。均予以靜脈復合麻醉、氣管內插管。所有患者均意識清醒,既往均無心、腦血管疾病、精神疾病及藥物依賴病史。隨機分為常規護理組(A組)與手足底穴位按摩護理干預組(B組)各100例,兩組患者在性別、年齡、體重方面比較差異均無統計學意義(P>0.05)

1.2方法A組實施手術常規護理。B組在常規護理基礎加上雙足底穴位按摩,具體操作方法:在手術結束時,足部采用搓摩及點按的方法,先用手掌搓摩涌泉及足底10分鐘,以感覺發燙發熱為度,搓畢再用拇指點按涌泉30下。手部采用拇指按揉法在內關穴按揉10分鐘。

1.3觀察指標患者復蘇期SpO2下降比例、血壓及心率變化及嘔吐和蘇醒后躁動發生率。蘇醒后躁動發生率以蘇醒期操作配合評級為評價標準,0級:安靜合作;1級:吸痰導管等刺激時肢體有活動,用語言安慰解釋可改善;2級:無刺激時即有肢體掙扎,具有反抗表現,但不需醫護人員制動;3級:強烈掙扎,需要多人制動或輔助用丙泊酚。0、1級為配合,2、3級為躁動。

1.4統計學方法采用SPSS11.0統計學軟件進行分析,計量資料組間比較采用t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

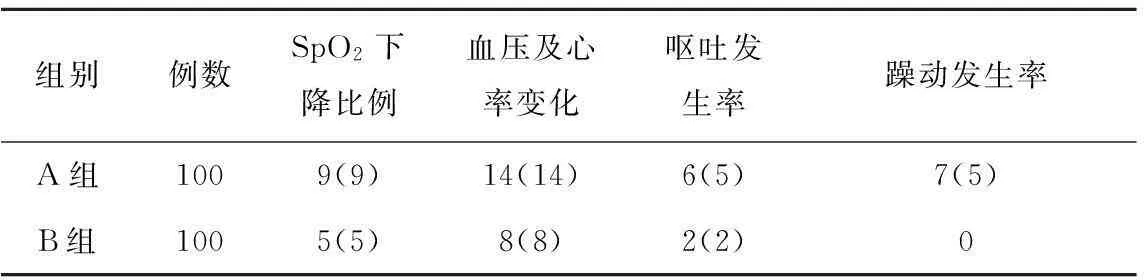

與常規護理組比較,護理干預組復蘇期SpO2下降比例、血壓及心率變化及嘔吐和蘇醒后躁動發生率均有所改善,P<0.05,有統計學意義。見表1。

表1 臨床療效比較 (例,%)

注:經秩和檢驗,P<0.05,有統計學意義。

3 討論

蘇醒期躁動發生機制迄今為止仍不完全清楚,但有文獻提示蘇醒期躁動主要與全麻藥物的殘余作用、手術中的疼痛刺激、各種不適刺激如氣管插管、尿管及拮抗與催醒的藥物治療等有關。但是術后疼痛往往是誘發和加重全麻蘇醒期躁動的最常見原因,全麻蘇醒期躁動的處理目前仍然是臨床上的難題,主要是按預防為主治療為輔的原則進行。

穴位按摩是具有中醫特色的護理手段之一,早在《黃帝內經》的《足心》篇中對穴位按摩即進行了相關的闡述,人體臟腑各部位在腳底都有反射區,用按摩刺激反射區,通過血液循環、神經傳導,能調節機能平衡,恢復器官功能,收到祛病健身之效。搓摩及點按法因其操作簡單,易于掌握,效果顯著,是臨床被使用較多的手法。有學者認為搓摩及點按法通過外部的力學刺激不僅僅對肢體的局部產生效應,通過經絡系統還會引起特殊的中樞效應。這種效應是由于中樞神經中的神經元對按摩刺激產生反應或興奮性增高所致。通過穴位按摩后人體的腦功能區可以出現不同程度的激活,可以減少全麻藥物的殘余作用,有效促進患者全麻術后早期蘇醒。

涌泉穴是足部保健中最主要也是最常用的穴位,《黃帝內經》中說:“腎出于涌泉,涌泉者足心也。”即是說人之先天根于腎,涌泉為腎經起始穴位,如泉水之涌出,為精氣之所發。因此涌泉具有滋腎水、降虛火止痛,鎮靜安神、健脾和胃、益腎利尿、疏肝明目之功效。西醫學研究發現人類的足底部含有豐富的末梢神經網,以及毛細血管、毛細淋巴管等器官,它與人體各個系統、組織、器官有著密切的聯系。通過對涌泉穴的按摩可以加強它們之間的相互聯系,有效地改善局部毛細血管、毛細淋巴管的通透性,從而促進了血液、淋巴液在體內的循環,調整人體的代謝過程,達到鎮靜安神的目的。

內關穴屬于心包經,又是八脈交會穴之一,該穴位于手部,裸露在外側,護士取穴時非常方便,不受體位的限制,十分利于進行手法操作。內關穴的主治范圍比較廣泛,具有定驚止悸,滌痰開竅,寬胸理氣,和胃降逆,養心安神,祛風除濕,通絡止痛的作用。按摩此穴可促進身體的內啡肽分泌,而它是一種人體自然產生的鎮靜劑,能很好地安神、舒緩緊張,緩解呃逆等。因此按摩涌泉、內關穴可以通經活洛、改善循環,緩解肌肉的痙攣,鎮靜止痛,進一步提高對疼痛的耐受力,減少嘔吐的發生。

本實驗結果示對全麻手術患者進行手足底穴位按摩可有效降低蘇醒期躁動的發生。因此,手足底穴位按摩可能成為預防全麻手術患者蘇醒期躁動新的治療護理方法。

doi:10.3969/j.issn.1003-8914.2016.04.006

文章編號:1003-8914(2016)-04-0468-02

收稿日期:(本文校對:劉言言2014-08-29)