中國零售企業競爭優勢的構建路徑

——一個社會網絡視角下的探索性案例

劉向東,黃雨婷,李浩瀾(.中國人民大學商學院,北京市0087;.國家電網能源研究院,北京市009)

中國零售企業競爭優勢的構建路徑

——一個社會網絡視角下的探索性案例

劉向東1,黃雨婷1,李浩瀾2

(1.中國人民大學商學院,北京市100872;2.國家電網能源研究院,北京市102209)

中國零售企業過度依賴通道費的贏利模式亟需轉型,在轉型過程中,零售企業不應僅局限于企業內部資源,而應從社會網絡視角占據社會網絡中的結構洞位置,充分發揮信息優勢和控制優勢,通過價值整合活動,走進供應商價值鏈,介入顧客的生活方式,強化零售企業與相關方的聯系強度,提升零售企業的網絡中心性,并優化企業內部價值鏈,協調各部門的業務活動,為與相關方建立強聯系提供管理保障,最終促使企業成為價值鏈的核心企業,確立企業獨特的競爭優勢。

零售企業;競爭優勢;社會網絡;供應鏈

一、引言

零售業是最古老的行業之一,也是一個國家最重要的行業之一。得益于市場經濟體制的建立和完善,在過去的20多年,中國零售企業在連鎖規模及業態多樣化上均實現了快速發展,國內零售行業基本形成了外商全國范圍優化布局、本土零售商地方割據稱雄的競爭格局,傳統零售企業基本遵循了戰略上積極開店擴張、經營上收取廠商“通道費”的發展模式。“通道費”的理論探討由來已久,但至今為止對通道費作用的認識仍存在爭論。支持者認為,通道費可有效利用零售商的貨架資源,平衡供應商與零售商的風險,進而提高市場產出的效率;[1-2]而反對者則認為,通道費增加零售商的市場勢力,損害中小供應商及消費者的利益,是違反競爭的行為。[3-4]我國零售行業的實踐表明,過度依靠“通道費”的經營模式導致越演越烈的零供沖突,且使零售商的商品經營職能不斷弱化,因而導致國內業界、學術界對“通道費”模式的批評愈發增多,有學者指出這是一種“投機取巧、以逸待勞的非價值鏈盈利模式”。[5]隨著政府部門對零售企業收取通道費的行為進行嚴格管制,零售行業經營成本不斷上升,加之“電子商務通過低廉的價格、便捷的支付、上門送貨等周到服務迅速搶占傳統零售市場份額”,[6]中國本土零售企業長期依賴的粗放式擴張和非價值鏈贏利模式遭受嚴峻的挑戰。在此背景下,經營模式的轉型與創新成為中國零售企業的必然選擇,其核心則在于重新定義和塑造新的市場環境中零售企業的競爭優勢。

國內外學術界從企業資源、能力、業務流程、商業模式等不同角度探索了零售企業競爭優勢的來源。例如,利維和韋茨(Levy&Weitz)[7]強調顧客忠誠、商鋪選址、與供應商關系、信息管理與分銷系統、低成本經營五個要素。李飛和汪旭暉[8]認為零售企業的競爭優勢源自流程,并以沃爾瑪為例,指出其“天天低價”的競爭優勢源于低成本采購—低成本配送—低價格銷售的業務流程,流程保障包括“兩系統、兩關系”的企業資源。索庫、辛格和布里奇斯(Sorescu、Singh&Bridges)[9]提出,零售企業不應僅僅局限于賣什么,更應重視如何賣,即競爭優勢源自于零售企業的商業模式。但已有研究聚焦于零售企業自身的資源稟賦、能力體系或運營流程中的關鍵要素,僅將零售企業視為獨立的個體,而忽視了零售企業所處的“社會網絡”,從社會網絡視角探討網絡位置以及聯系強度對零售企業經營發展影響的研究較為缺乏。基于此,本文從社會網絡視角探討零售企業的競爭優勢構建問題,以武漢Z超市為案例研究對象,分析該企業的轉型過程,探討Z超市如何基于結構洞位置帶來的信息優勢與控制優勢,通過價值整合活動來重新定義與上下游“網絡聯系”的性質,在不斷深化與上下游企業聯系的基礎上,通過提高“聯系強度”來提升自身的網絡中心性,從而獲取競爭優勢。

理論層面,本文提出網絡參與者能夠基于自身的價值活動改變網絡聯系的性質與強度,通過和其他參與者建立強聯系來提升其網絡中心性,從而獲取競爭優勢。這一命題深化了對網絡結構、參與者行為與績效之間關系的認識,并把結構洞、聯系強度、網絡中心性和競爭優勢等分散的概念納入到一體化的理論框架中。本文提出的傳統零售企業轉型策略模型對國內傳統零售企業的轉型與創新實踐有一定的參考和借鑒意義。

二、文獻綜述

(一)競爭優勢理論

戰略管理的核心是取得并保持企業的競爭優勢,[10]近30年來,在戰略管理與企業競爭優勢的關系方面,形成了資源基礎論、企業能力論以及企業動態能力論等理論。[11-13]這些理論均將企業作為一個自主的和單獨行動的元素進行分析,認為企業的競爭優勢主要來源于企業內部的資源和能力,而未考慮企業外部的環境及社會網絡問題。

波特的競爭優勢理論則被許多戰略研究者視為競爭優勢外部論的代表,即競爭優勢來源于外部環境(市場結構)。[10,14]波特[15]指出“競爭者價值鏈之間的差異是競爭優勢的一個關鍵來源”,價值鏈之間的差異表現在價值活動之間的關系、公司內部各單位之間的關系以及公司和供應商、消費者之間關系的差異,這種差異有兩種基本形式——成本差異和價值差異。

(二)社會網絡與競爭優勢

社會網絡是由個體間社會關系構成的相對穩定的系統,能夠給網絡成員帶來社會資本以及信息渠道。[16]社會網絡理論認為,節點之間錯綜復雜的關系構成了龐大的社會網絡,各節點的連接會生成代表企業獲利機會的“網絡資源”,這些資源將直接影響企業的戰略行為;處于社會網絡中的企業可以通過與其他企業的資源集聚、互補、合作以及協調適應行為獲利。[17]

社會網絡可分為兩個維度:一是結構性的;二是聯系性的。結構維度包括結構密度、結構洞、網絡橋、網絡中心性和網絡范圍等指標;聯系性維度包括交流頻次、情感親密程度以及聯系強度等。現有研究表明,好的網絡結構是獲得經濟利益的基礎,[18-22]網絡中每個企業所處的位置不同,占據良好網絡位置的企業將更具優勢地位。[19,22]而關于網絡的強弱聯系對企業績效的影響同樣存在較多經典論述,但學術界對企業間究竟形成何種強度的聯系更為有利的問題并未達成共識,仍存在較大的爭論。[22]本研究討論的是企業外部的社會網絡,即零售企業的自我中心網絡,將主要從三個方面來描述企業自我中心網絡的結構和聯系:結構洞、網絡中心性以及聯系強度。

1.結構洞與競爭優勢

結構洞是指社會網絡中某個或某些個體和有些個體發生直接聯系,但與有些個體不發生直接聯系或聯系間斷的現象,從網絡整體看好像是在網絡結構中出現了洞穴。[23]博特(Burt)[23]指出,占據結構洞位置會帶來競爭優勢,這種優勢有兩種類型:信息優勢和控制優勢。他進一步指出,如果一個產品網絡中供應商和消費者很多但沒有組織起來,那么該網絡就有大量的結構洞;生產者如果擁有一個結構洞眾多的網絡,就能夠在與供應商、消費者的談判中占據優勢,因此就能夠比別人獲得更高的投資回報率。羅賓和尼古拉斯(Robin& Nicolas)[24]的研究支持了博特的思想,他們指出,當網絡中的知識較為稀缺時,占據或跨越結構洞能促進企業成長。西蒙(Simon)[25]進一步區分了結構洞影響企業績效的不同機制,包括自治、競爭、信息經紀(Information Brokering)、機會識別和創新。其中,創新能促進企業間異質性知識的相互滲透和相互傳遞,在網絡結構和網絡聯系對企業績效的影響中發揮關鍵性的中介作用。

2.網絡中心性與競爭優勢

網絡中心性體現的是與網絡成員自身直接聯系的特性,它是衡量節點在網絡中重要程度的變量,反映節點充當網絡中心樞紐的程度[23]和對資源獲取與控制的程度。[26]很多研究證實了網絡中心性與競爭優勢和企業績效之間的關系。拜特賈蓋爾(Batjargal)[27]基于中俄軟件企業的研究發現,網絡中心性對企業競爭優勢存在顯著影響,且這種影響隨著企業動態能力的發展而變化。董保寶[28-29]的研究也表明,企業動態能力在網絡中心性與企業競爭優勢之間起部分中介作用,高科技新創企業的網絡中心性可通過戰略隔絕機制間接影響企業競爭優勢。此外,錢錫紅、徐萬里、楊永福,[30]謝洪明、馮建新、程聰,[31]張煊、王國順、畢小萍[32]的研究也都證明,企業的網絡中心性對技術創新及創新績效有顯著的正向影響。

3.聯系強度與競爭優勢

格蘭諾維特(Granovetter)[33]最早將聯系強度的概念引入社會網絡研究,用于分析關系連接。他將聯系分為兩種類型:強聯系,即關系親密、經常聯絡的社會聯系;弱聯系,即關系較為親密或間接聯絡的社會聯系。學術界對聯系強度與績效之間關系存在不同認識。一些學者更強調“強聯系”的優勢,科爾曼(Coleman)[34]指出,從信任角度看,強聯系關系網絡中所建立的企業之間的信任、信譽、社會規范等有利于社會控制和企業間的相互合作。格蘭諾維特[33]、博特[23]等學者則認為,強聯系的網絡成員由于彼此很了解,知識結構、經驗、技能、背景等較為相似,同質性較高,難以帶來更多新的資源與信息,而弱聯系的企業往往能增加一些非冗余的資源和信息,因而非經常互動、低親密度的弱聯系可能成為獲取網絡資源的重要渠道。伍茲(Uzzi)[17]也從成本角度指出,少量的成本即可建立和維持弱聯系,強聯系則需要更高的維持和轉換成本,而高額的成本不利于企業創新。

綜上所述,在企業自我中心的社會網絡中,企業需要且傾向于與網絡中的其他節點建立強聯系。強聯系意味著更好的信任關系,這種信任關系決定了合作與交易的意愿,構成了持續合作與重復交易的基礎。強聯系同時意味著更充分的知識、信息和資源的共享與交換,這對于企業獲取隱性知識、關鍵信息和稀缺資源至關重要,對于企業建立豐厚的社會資本、取得良好的經濟績效至關重要,同時也有利于企業的創新。至于格蘭諾維特[33]等人提出的弱聯系更有利于知識轉移,本文的觀點是,在弱聯系條件下,其他參與者沒有充分的意愿與之共享知識、資源或信息,尤其在中國文化背景下,強聯系所代表的信任與信用往往對獲取網絡資源起著決定性的作用。實踐也表明,多數中國企業致力于深化和加強與利益相關者的聯系,謀求更大范圍內的合作,進行開放式協同創新。

因此,當產品供應商和消費者之間的聯系不緊密甚至沒有聯系時,聯結二者的零售企業就占據了社會網絡中的結構洞位置,具有了先天的信息優勢和控制優勢。正如“結構嵌入性”觀點所指出的,網絡中不同節點由于位置不同而產生信息優勢差異,具有結構優勢的節點能夠獲得更多的信息和資源控制優勢。[23]社會網絡的結構洞位置能夠為企業帶來績效,主要通過更快速地接觸資源、更快速地傳播有利或不利信息以及對交易參與者質量相關信息的掌握。[17]但是,現實中的問題是,零售企業基本占據著社會網絡中的結構洞位置,當面對擁有同樣網絡位置或網絡特征幾乎相同而企業績效有重大差異的零售企業時,結構嵌入性的觀點就無法提供有說服力的解釋。因此,企業績效的差異除了與所處網絡結構有關以外,還與企業行為息息相關。網絡位置僅僅是一種潛在的資源,是機會的代理。這種機會能否為企業所利用,資源能否轉化為資本,將取決于企業行為方式的差異與能力的差異。[35]

三、研究方法和數據來源、數據分析

(一)研究方法的選取

艾森哈特(Einsenhardt)[36]認為,在研究的初始階段,對所研究的問題知之甚少或者試圖從一個全新角度切入時,案例研究是非常有用的,案例研究強調現象所處的現實情境并能夠對其進行充分描述,最適合“是什么”以及“怎么做”問題的探究,[37]因此本文選擇單案例探索性研究方法。

(二)研究對象的選取

參照“理論抽樣”的準則,[38]兼顧案例的典型性與數據收集的便利性,本文選取武漢Z超市作為案例研究對象,主要原因在于這一樣本的代表性和典型性。武漢Z超市是2013年獲得中國連鎖經營協會“零售創新大獎”的唯一我國本土超市企業,可以作為超市轉型的代表性企業;武漢Z超市從2007年開始進行企業轉型,經過五年發展目前已成為湖北省網點最多、便民服務最全的大型連鎖企業,2013年在全行業發展困難的情況下,主營業務收入、利潤及綜合毛利率仍保持了穩定增長。選取武漢Z超市符合方便抽樣原則,由于筆者和武漢Z超市建立了長期友好的合作關系,能夠較為方便地獲得全面、完整的一手數據。

(三)數據收集和處理方法

本文采用企業調研深度訪談和內外部資料相結合的資料收集方法,通過多樣化的數據來源對研究數據進行相互補充和交叉驗證。[39]

一是訪談調研。筆者與所在的研究小組前往武漢Z超市總部進行為期4天的實地調研與訪談,分別訪談包括Z超市董事長、超市品類部經理、采購部經理、營運部門經理、人力資源部門經理等共計9人,就Z超市總體戰略、轉型背景、轉型思路以及各部門如何具體運作進行了深度溝通,累計訪談時間15小時,所有訪談都有錄音。同時,筆者現場觀察了4家Z超市門店(其中有3家社區超市、1家便利店),在現場觀察中拍攝、收集了50余張照片,這些資料進一步補充了訪談內容,加深了我們對Z超市經營模式及門店運營模式的理解。

二是檔案記錄。主要是Z超市內部發行的刊物、宣傳資料、企業資料、高層管理者的講話稿、中層管理人員的報告材料以及調研過程中獲得的Z超市內部文字資料。

三是公開材料。通過中國期刊全文數據庫、重要報紙全文數據庫、行業統計報告、行業協會刊物等搜索與Z超市相關的文獻;通過Z集團公開年報、Z集團官網、百度搜索等收集相關資料。

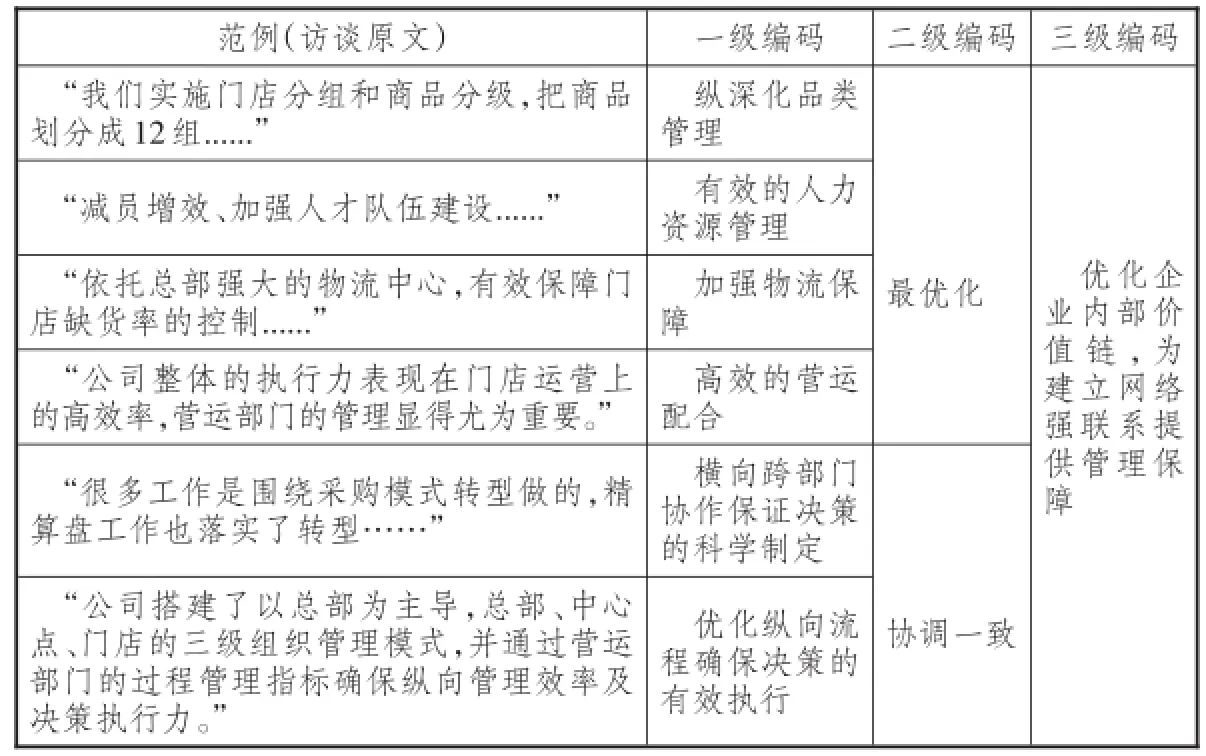

(四)數據編碼與分析

通過調研訪談和資料收集,我們得到了定性和定量兩類數據。根據本文研究主題,基于訪談錄音整理、現場文字記錄以及Z超市提供的企業內部文件,我們由一位商業經濟學教授、一位商業經濟學博士和一位管理學博士分別獨立地對定性數據逐字逐句地進行編碼,每一輪編碼后,彼此深入比對和討論,并持續地與現有文獻進行對照,最終形成了綜合的編碼結果。

四、案例描述

Z超市成立于2001年3月,是中國上市公司Z集團的全資子公司,也是湖北省網點最多的大型連鎖企業。在2006年以前,Z超市在整個商品流通體系中扮演著“通道”或“商品陳列”的角色,企業內部的經營管理意識較為薄弱。從贏利模式上看,主要通過拼資源、拼價格等方式賺取“前臺利潤+后臺利潤”,并以通道費為主。企業成長模式較為粗放,核心能力未得到很好的培育。Z超市從2007年起進行全面轉型,到2012年開始初見成效,此后,公司逐漸走上集約化和可持續發展的道路,獲得了獨特的競爭優勢和卓越的績效。首先,從財務指標上看,2012年Z超市的綜合毛利率水平達到18.19%,遠遠超過同期超市行業平均毛利率12.4%的水平;2013年公司主營業務收入達28.45億元,上半年綜合毛利率22.47%,凈利潤率4.59%。①這些財務數據位于國內超市企業經營指標前列。其次,從超市運營的關鍵指標分析,Z超市的平效為15 651元/平方米/年,高于超市行業平均水平9 631 元/平方米/年。從市場表現看,Z超市是湖北地區超市行業的龍頭企業,便民超市網點達698家,經營覆蓋率和市場占有率超過沃爾瑪、家樂福等外資零售企業,位于地區前列。

五、案例分析

(一)實行買手制,重拾商業“經營”職能,占據結構洞位置

“買手”是百貨零售企業的專業采購人員,買手的經營活動是零售企業開展營銷活動的基礎。2007年,考慮到國家政策對“通道費”收取的限制以及輿論對“通道費”的質疑,Z超市轉變原有的經營思路,重回“通過經營商品獲得利潤,而非后臺費”的贏利模式。在買手制模式下,不同品類商品由不同買手直接負責,在全國各地進行商品采購,上游直接面向多個供應商進行直采,下游面向消費者進行銷售。

在原有通道費的模式中,廠商直接與消費者進行接觸,零售商僅僅提供交易的平臺和通道,零售企業與廠商、消費者之間的聯系都不緊密(參見圖1)。實施買手制后,Z超市以中間商的角色實施“買進賣出”的商業經營模式。在這種情況下,供應商與消費者不再直接接觸和聯系,他們分別與零售商進行接洽。供應商與消費者之間出現了聯系的“空隙”,而Z超市則恰恰占據了這個結構洞的有利位置(參見圖2)。憑借連接上下游的網絡位置優勢,Z超市成為商流、物流、資金流和信息流的匯集中心,有利于及時獲取和利用供應商的供貨信息與消費者的需求信息,并基于信息優勢,組織、協調上游供應商的生產活動和下游消費者的消費活動,從而實現對上下游的控制利益。

但僅僅采用買手制并不能保證零售企業獲得持續競爭優勢。當其他零售企業也實施買手制時,它們同樣能占據社會網絡中的結構洞位置,享有信息優勢和控制優勢。正如前文所述,結構洞位置只是機會的代理,不能完全解釋企業之間的績效差異。在獲取有利的網絡位置后,企業必須依靠自身的價值活動賦予網絡聯系以新的內涵,改變聯系的性質和強度,從而提高自身的網絡中心性,鞏固自身在價值網絡中的地位。

圖2 Z超市通過經營模式轉變構建的結構洞

(二)走進供應商價值鏈,與供應商建立強聯系,提升網絡中心性

企業之間的關系首先表現為供應鏈的縱向聯系,即企業內部價值鏈如何與供應商和客戶相聯系。[40]Z超市通過如下價值鏈活動建立起與供應商之間的強聯系:

1.承接供應商部分營銷職能,降低供應商營銷成本,并以此獲得供應商讓利

Z超市與直銷廠商談判,承諾直采,通過自有營銷團隊來承接供應商的部分營銷職能,從而降低供應商營銷成本,提升自身毛利空間。以低溫奶為例,此前的運營模式是廠家負責送貨、門店銷售及處理不良庫存,廠家需要建立龐大的營銷團隊維持其在門店終端的營銷活動,門店完全不參與營銷過程,僅提供產品“陳列柜”,獲得10~11個點的通道費。針對這類廠商,Z超市嘗試對商品進行直采,繞開經銷商,由超市承擔起貨、配送、銷售和損耗。Z超市通過技能培訓提升員工素質,逐步建立自身的營銷隊伍,依賴他們提高銷量、開拓市場。在實施直采后,低溫奶供應商給予Z超市35個點的毛利空間,除去超市的經營成本及損耗,Z超市最終獲得至少20%的凈利潤。

2.與大品牌建立戰略同盟,密切合作,促成雙贏

對于原本通過經銷商、代理商采購的大品牌,Z超市積極與廠商談判,建立戰略聯盟,并直接成為品牌的地區經銷商。以飲料產品為例,Z超市與百事可樂、可口可樂、統一等大企業簽訂戰略合作協議,由廠商直營轉變為超市直采,Z超市滿足供應商對商品陳列、產品分銷等方面的要求,取消通道費,代之以有條件返利(根據商品最終銷售量獲得廠商不同程度的返利)。從供應鏈管理的角度看,這實質是通過供應鏈契約協調供應鏈參與者的行為。[41]

3.加強與二線品牌的戰略合作,幫助中小供應商成長

在品牌壟斷或寡頭壟斷行業中,眾多中小品牌難以與大品牌競爭,大企業完整的分銷體系及其縱向價格控制使得零售企業也難以獲利。于是,Z超市選擇一些口碑好但市場影響力稍弱的二線品牌,與之進行戰略結盟、密切合作,利用自身資源幫助中小品牌成長,與大企業競爭。例如,Z超市與國產洗化品牌“活力二八”簽訂直采協議,承諾為之提供優質的陳列資源,并通過“精算盤”等營銷活動幫助該品牌提升銷量和市場影響力,以此扶持二線品牌的成長,使Z超市與中小供應商實現共贏。

Z超市通過走進供應商價值鏈,為供應商創造價值,重新定義了與供應商之間的關系。這種關系并非簡單的供貨—分銷關系,更不是通道費模式下的零供沖突關系,而是一種“被管理或被組織的市場”關系,上下游形成了一個緊密、和諧的利益共同體,這種利益共同體關系通過戰略聯盟的方式得以鞏固。在這種聯盟關系下,Z超市成為上游供應商獲得經濟績效、實現成長的重要合作伙伴,從而使供應商對Z超市的依賴與信任不斷加深,促進了更多的知識共享、資源交換和協同創新。因此,Z超市在產業價值鏈(社會網絡)中的地位愈發重要,其網絡中心性得到提高(參見表1)。

(三)走進顧客生活,與消費者建立強聯系,提升網絡中心性

零售企業從事直接針對最終消費者的商品交易活動,任何零售組織的重要經濟職能就是為消費者提供顯性和隱性的服務。[42]在Z超市粗放式擴張階段,企業與消費者之間是單純的產品交易關系。隨著買手制的實施,Z超市有了更多與消費者互動的機會,掌握了顧客的身份特征、購買習慣和購物偏好等大量信息,便于企業有意識地走進顧客的生活,為顧客舒適美好生活做貢獻。

1.走進顧客生活

自2005年10月開始,Z超市推出“便民消費進社區,便民服務進家庭”的“雙進工程”,不斷提升超市配套服務功能,為市民生活提供便利。從最初的公交IC卡代充值,到目前代收水電費、有線電視卡充值、拉卡拉繳費等服務(參見表2)。Z超市不斷推出便民服務項目,極大地方便了消費者的生活,同時也創造了更多的與顧客互動的機會。2012年,Z超市便民服務交易額達55.2億元,創利潤1 146.4萬元;2013年上半年便民服務交易額35.35億元,同比增長45%,創利潤611萬元,便民項目達30項。

2.影響顧客生活方式

Z超市逐步調整商品結構,加快生鮮商品經營的提檔升級,打造社區廚房,提供簡便可口的餐食。Z超市調整生鮮產品種類,以精品蔬果為主導,推出小包裝產品、精品禮籃、水果拼盤等超市自制品;推出早餐、盒飯、凈菜、面食等產品,豐富餐食品類;在店內設“即食區”,方便顧客購物與就餐;發力便當市場,同時推出高端便當和訂單便當,并配置精美餐具;與政府合作,提供養老配餐服務等。這些舉措使Z超市影響到消費者的日常生活,進一步縮短了與顧客的距離,贏得了顧客的信任和依賴。

表1 Z超市競爭優勢來源編碼(1)

表2 Z超市提供的部分便民服務項目

3.轉變為代表顧客的采購者和客戶顧問

自2012年第四季度起,Z超市開始嘗試商品預售和團購銷售。對于一些市場需求大、品質要求高但損耗大的商品,Z超市提供“預售”服務,并送貨上門,由傳統的產品推銷者轉變為顧客的代購者。考慮到消費者對于禮品市場秩序混亂的擔憂,Z超市為消費者提供專業、可靠的禮品購物指導,在店內推出端午專刊、夏季專刊、中秋國慶專刊等,并代表顧客向上游供應商采購,根據顧客訂貨量組織貨源,保質保量。Z超市還推出了自制的禮盒禮籃,滿足顧客個性化需求。

4.精準促銷,與顧客雙贏

從顧客需求出發,Z超市自2013年開始推出“品種精、價格優、貢獻度大”的“精算盤”營銷活動,每檔選取30個左右“英雄商品”,每檔促銷期為11天,全門店統一行動,充分發揮Z超市點多面廣、覆蓋率大的優勢。“精算盤”營銷活動力求選品精準,要求保質保量,各門店行動一致,給顧客實惠的同時創造了巨大的銷售收入(參見表3)。

通過走進顧客生活,建立信任關系,影響顧客生活方式,Z超市與顧客實現了雙贏,加深了與顧客的聯系,改變了網絡聯系的性質——由簡單的“商品交易關系”發展為“管理或組織起來的市場關系”。Z超市逐步成為顧客舒適美好生活中不可或缺的一部分,提高了顧客黏度和忠誠度,提升了自身的網絡中心性,企業和顧客之間相互依賴,共同獲益。

(四)優化企業內部價值鏈,為建立強聯系提供管理保障

內部價值鏈的優化是Z超市建立與上下游的強聯系、提升自身網絡中心度,從而獲取競爭優勢的基礎與保障。Z超市優化內部價值鏈的實踐主要體現在“最優化”與“協調一致”。一方面,Z超市注重價值鏈各環節的最優化:實行縱深化品類管理以降低成本,提高效率;控制人工成本的同時,加強人員培訓,制定有效的薪酬激勵措施;加強門店物流保障體系建設等。另一方面,為了確保企業內部各環節的有效溝通與配合,Z超市注重部門間橫向的合作、溝通,協調各部門間活動,通過跨部門協作促成科學決策以及戰略目標的貫徹落實;同時,通過三級管理體系保證總部戰略、門店策略和員工行動的統一性,確保決策的有效執行,保證縱向業務流程的流暢(參見表4)。

六、討論

表3 Z超市競爭優勢來源編碼(2)

表4 Z超市競爭優勢來源編碼(3)

Z超市實施買手制以后,恢復了在產業鏈上下游之間的中間商角色。在隔斷上下游網絡聯系、占據結構洞的同時,與上下游之間有了更多的信息交換和資源整合的機會,獲取了結構洞位置帶來的信息優勢和控制優勢。在此基礎上,Z超市進一步走進供應商價值鏈,與供應商形成利益共同體關系。同時,通過便民服務、生活服務、代表顧客采購、為顧客提供解決方案等舉措,成為顧客舒適美好生活中不可或缺的一部分。由此,Z超市與上下游均建立了超越簡單市場交易的強聯系,彼此信任和信賴,共同獲益。Z超市自身的網絡中心性不斷提高,確立了產業價值鏈中難以替代的重要地位,獲得了持續競爭優勢(參見圖3)。

零售企業處于生產與消費中間的流通環節,由于產品的供應企業數量眾多,終端消費者是分散的個體,供應商與消費者之間的關系往往呈現“弱關系”特征,而以中間商角色出現的零售商則先天占據著社會網絡中的結構洞位置。Z超市充分意識到了自身在社會網絡中所處的有利位置(占據結構洞),并有效利用結構洞位置帶來的信息優勢和控制優勢,在優化企業內部價值鏈的基礎上,通過走進供應商價值鏈和顧客生活方式,在為供應商成長和消費者舒適美好生活做貢獻的過程中,與上下游逐步建立了一種“強聯系”。產業鏈上下游對Z超市的信任和依賴日益加深,零售企業在價值網絡的網絡中心性不斷提高,最終成為整條產業價值鏈的核心企業。由此,本文提出如下命題:

命題1:零售企業能夠且應當通過價值活動提高自我中心網絡中的聯系強度,從而提升網絡中心性水平。

命題2:結構洞位置帶來的信息優勢和控制優勢是零售企業潛在的資源,零售企業的競爭優勢源自于其利用這一資源提升聯系強度和網絡中心性的能力。

目前的社會網絡研究更多地傾向于“結構嵌入性”觀點,即認為社會網絡的結構決定了網絡參與者的行為與結果,而忽略了社會網絡中個體的行為方式與能力。基于Z超市的轉型實踐,本文強調了網絡參與者的能動性,提出參與者能夠通過自身行為影響聯系強度和網絡中心性,改變網絡結構,進而影響競爭優勢與經營績效。但結構洞位置帶來的信息優勢和控制優勢僅僅是“機會的代理”,是企業可利用的潛在資源,最終能否建立競爭優勢則取決于企業利用結構洞位置優勢提升聯系強度和網絡中心性的能力。這有助于加深對網絡結構、參與者行為和最終結果關系的認識,同時,把結構洞、聯系強度、網絡中心性和競爭優勢納入統一的理論框架內,對社會網絡研究的深化具有一定的參考價值。結合社會網絡理論,波特的競爭優勢理論以及Z超市的實踐,本文提出傳統零售企業轉型的策略模型(參見圖4)。

圖3 Z超市競爭優勢構建路徑

七、結論

圖4 傳統零售企業的轉型策略與路徑

隨著零售業的全面開放以及通道費模式的日漸衰落,在電子商務的猛烈沖擊下,我國傳統零售企業亟需轉型升級,建立難以復制的競爭優勢。本文基于社會網絡視角,采用探索性案例研究方法,深入分析了武漢Z超市的轉型過程,提出“零售企業能夠且應當通過價值活動提高自我中心網絡中的聯系強度,從而提升網絡中心性水平”,以及“結構洞位置帶來的信息優勢和控制優勢是零售企業潛在的資源,零售企業的競爭優勢源自于其利用這一資源提升聯系強度和網絡中心性的能力”兩個命題,并在Z超市轉型實踐的基礎上,結合社會網絡理論和波特的競爭優勢理論,提出了中國傳統零售企業轉型的策略模型。

本研究的不足體現在兩方面:一是未能進行多案例對比分析。若能比較兩個網絡位置類似的零售企業在轉型過程中的績效差異,那么研究結論的信效度將進一步增強。二是文中建構的社會網絡規模較小,僅囊括了零售企業、供應商和消費者,而未能將競爭對手、政府、行業協會等更多網絡成員納入分析框架內。在未來進一步的研究中,或許可以嘗試多案例對比研究,并建立更貼近現實、更復雜的社會網絡加以分析,更深入和準確地探索零售企業轉型升級過程中競爭優勢的構建問題。

注釋:

①Z超市數據來源于2013年調研時的內部數據,行業數據來源于商務部《2013中國零售行業發展報告》。

[1]SUDHIR K,RAO V R.Do slotting allowances enhance efficiency or hinder competition?[J].Journal of marketing research,2006(2):137-155.

[2]ACHROL R S.Slotting allowances:a time series analysis of aggregate effects over three decades[J].Journal of the academy of marketing science,2012(5):673-694.

[3]Foros ?,JARLE KIND H.Do Slotting allowances harm retail competition[J].The scandinavian journal of economics,2008(2):367-384.

[4]REY P,THAL J,VERGé T.Slotting allowances and conditional payments,Working Paper[R/OL].(2005-01-23).http: //www.fep.up.pt/conferences/earie2005/cd_rom/session%20 v/v.f/verge.pdf,.

[5]郎咸平.模式:案例點評[M].北京:東方出版社,2010:305-308.

[6]德勤公司.中國零售力量2013[R].2014.

[7]邁克爾·利維,巴頓·韋茨.零售管理[M].北京:人民郵電出版社,2004:116-124.

[8]李飛,汪旭暉.零售企業競爭優勢形成機理的研究[J].中國軟科學,2006(6):129-137.

[9]SORESCU A,FRAMBACH R T,SINGH J,et al.Innovations in retail business models[J].Journal of retailing,2011 (87):S3-S16.

[10]AMBROSINI V,BOWMAN C.What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?[J].International journal of management reviews,2009 (1):29-49.

[11]BARNEY J.Firm resources and sustained competitive advantage[J].Journal of management,1991(1):99-120.

[12]PRAHALAD C K,HAMEL G.The core competence of the corporation[J].Harvard business review,1990(3):235-256.

[13]TEECE D J,PISANO G P,SHUEN A.Dynamic Capabilities and Strategic Management[J].Strategy management journal,1997(7):509-533.

[14]肖建華,霍國慶.非營利科研組織的競爭優勢[J].管理世界,2010(11):170-171.

[15]波特,小悅.競爭戰略:分析產業和競爭者的技巧[M].北京:華夏出版社,1997:123-131.

[16]FREEMAN L C.Centrality in social networks conceptual clarification[J].Social networks,1979(3):215-239.

[17]UZZI B.The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations:The network effect[J].American sociological review,1996(3):674-698.

[18]AHUJA G.Collaboration networks,structural holes,and innovation:A longitudinal study[J].Administrative science quarterly,2000(3):425-455.

[19]BELL G G.Clusters,networks,and firm innovativeness[J]. Strategic management journal,2005(3):287-295.

[20]DYER J,NOBEOKA K.Creating and managing a high performance knowledge-sharing network:the Toyota case[J]. Strategy management journal,2000(3):345-367.

[21]ZAHEER A,BELL G G.Benefiting from network position:firm capabilities,structural holes,and performance [J].Strategic management journal,2005(9):809-825.

[22]劉冰,符正平,邱兵.冗余資源、企業網絡位置與多元化戰略[J].管理學報,2011(12):1792-1801.

[23]BURT R S.Structural holes:The social structure of competition[M].Cambridge:Harvard university press,2009:57-91.

[24]COWAN R,JONARD N.Structural holes,innovation andthe distribution of ideas[J].Journal of economic interaction and coordination,2007(2):93-110.

[25]RODAN S.Structural holes and managerial performance:Identifying the underlying mechanisms[J].Social networks,2010(3):168-179.

[26]WASSERMAN S.Social network analysis:Methods and applications[M].Cambridge:Cambridgeuniversitypress,1994:177-192.

[27]Batjargal B.Software entrepreneurship:Knowledge Networks and Performance of software ventures in China and Russia,William Davidson Institute Working Paper[R/OL]. (2005-01-06).https://www.researchgate.net/publication/23 724695_Software_Entrepreneurship_Knowledge_Network s_And_Performance_Of_Software_Ventures_In_China_An d_Russia.

[28]董保寶.網絡結構與競爭優勢關系研究——基于動態能力中介效應的視角[J].管理學報,2012(1):50-56.

[29]董保寶.高科技新創企業網絡中心度、戰略隔絕與競爭優勢關系研究[J].管理學報,2013(10):1478-1484.

[30]錢錫紅,徐萬里,楊永福.企業網絡位置、間接聯系與創新績效[J].中國工業經濟,2010(2):78-88.

[31]謝洪明,馮建新,程聰.網絡中心性對技術創新的影響:知識流出的視角[J].技術經濟,2011(7):14-18.

[32]張煊,王國順,畢小萍.網絡中心性和知識創新能力對創新績效的影響[J].經濟問題,2013(8):92-96.

[33]GRANOVETTER M S.The strength of weak ties[J].American journal of sociology,1973(6):1360-1380.

[34]COLEMAN J S.Social capital in the creation of human capital[J].American journal of sociology,1988(S1):S95-S120.

[35]張華,郎淳剛.以往績效與網絡異質性對知識創新的影響研究——網絡中心性位置是不夠的[J].科學學研究,2013(10):1581-1589.

[36]EISENHARDT K M.Building theories from case study research[J].Academy of management review,1989(4):532-550.

[37]歐陽桃花,武光.基于朗坤與聯創案例的中國農業物聯網企業商業模式研究[J].管理學報,2013(3):336-346.

[38]EISENHARDT K M,GRAEBNER M E.Theory building from cases:opportunities and challenges[J].Academy of management journal,2007(1):25-32.

[39]YIN R K.Case study research:Design and methods[M]. London:Sage Publications,1989:206-207.

[40]DEKKER H C.Value chain analysis in interfirm relationships:a field study[J].Management accounting research,2003(1):1-23.

[41]BEAMON B M.Supply chain design and analysis:models and methods[J].International journal of production economics,1998(3):281-294.

[42]劉向東.商業經濟學概論[M].北京:中國人民大學出版社,2009:71-75.

責任編輯:方程

Path of Building Competitive Advantage for Chinese Retail Firms

LIU Xiang-dong1,HUANG Yu-ting1and LI Hao-lan2

(1.Renmin University of China,Beijing100872,China;2.State Grid Energy Research,Beijing102209,China)

Transformation of traditional retailers becomes an important issue followed by both scholars and practitioners. Based on social networks perspective,the authors report a case study of Z supermarket in Wuhan.They analyze the transformation process of this company in depth;after that they put forward theoretical propositions about retail firms competitive advantage,and then establish a transformation strategy model for traditional retail companies.The research shows that retailers are linked with the production and consumption sectors,taking up the position of structural holes in social networks.Retailers should make full use of this favorable position,and try to gain the interests of information and controlling.By actively and effectively entering into the supplier value chain and customer lifestyle,retailers are able to enhance the connection strength with them,so as to improve its network centrality,become a core enterprise on the whole value chain and establish unique competitive advantage.

retail enterprises;competitive advantage;social network;supply chain

F715.1

A

1007-8266(2016)08-0056-10

2016-05-05

劉向東(1967—),男,江蘇省南通市人,中國人民大學商學院教授,經濟學博士,主要研究方向為商業經濟學、產業經濟學、零售管理與商業模式創新;黃雨婷(1988—),女,遼寧省鳳城市人,中國人民大學商學院博士生,主要研究方向為商業經濟學、產業經濟學;李浩瀾(1990—),男,江西省寧都縣人,國家電網能源研究院中級工程師,管理學博士,主要研究方向為組織與人力、商業模式創新。